正月10日は、“えべっさん”で有名な、「十日戎」が、今宮、西宮の戎社で毎年華々し

く催されますが、これと同じく1月10日前後(今年は10日)に、「初寅」という行事が

各地の毘沙門天で執り行われているそうです。 十日戎などに消された? 感じで、知り

ませんでしたが、京都山科の毘沙門堂では、冬の風物詩とも言われるほどの歴史があり、

今年も、五穀豊穣・商売繁盛・家内 安全などを祈願する初寅大祭が行われるようです。

(十日戎については、当ブログ、2014.1.9「えべっさん」に記事アップしています。)

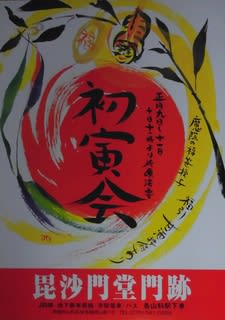

初寅

(毘沙門堂HPより)

(毘沙門堂HPより)

初寅とは、12日ごとに来る「寅の日」のその年の最初に来る日を「初寅」といって、

虎は一瞬で『千里を行って千里を帰る』チカラを持つとされ、吉日の中でも最も金運に

縁がある日で、金運招来日ともいわれているとありました。

寅の日にすると良いとされていることに、・旅行、・財布の新調や宝くじの購入など

があると、昔の人は、このような “いわれ”にこだわっていた良き時代だったのですね。

この日に、毘沙門天様に参詣する風習があったそうです。 (西日本などでは、今も

残っているようですね。)

ところで、「初午」というのは、知っていて、子供の頃、実家で、初午だからとか

いって、お供え物を飾ったりしていたのを覚えています。 「初午」は、2月(旧

1月:正月)立春後最初の「午の日」で、日本各地の稲荷神社で、初午を祝う祭礼が

盛大に行われるようです。 “稲荷”が“稲成り”・“稲生り”に通じることから、

農業の神、五穀豊穣を司る神とされ、“実り”という意味から転じて商売繁盛の神とも

されるようになったといわれています。

初午が割と知られているのは、稲荷神社によるところが大きいといわれています。

何しろ、全国に8万社あると言われる神社のなかで、稲荷神社はその4割にあたるそうで、

これが初午の大祭をするのですから。 十二支の「未(ひつじ)」を除いてそれぞれに

初―があり、それぞれに意味があるようですが、今では初午がダントツで、初寅は、

戎さんの陰みたいな存在になっているのですね。

2018年も、早や10日がすぎてしまいました。