フィルムで撮ったものをわざわざデジタル化してクリアにする必要はないと思うんだけど

もうBS で新春に放送されたのか

【内容抜粋メモ】

黒澤・溝口・小津

世界を驚かせ続ける日本映画3人の巨匠たちの物語

「羅生門」でベネチア国際映画祭グランプリを受賞した黒澤明

(「乱」なら長時間でも劇場でも一回見てみたい メモが見当たらなかったんだよね

日本人離れしたダイナミックな描写と、圧倒的なスケール感で

映画の時代の先頭を走り続けました

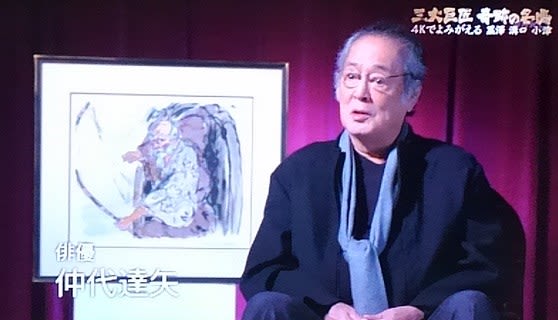

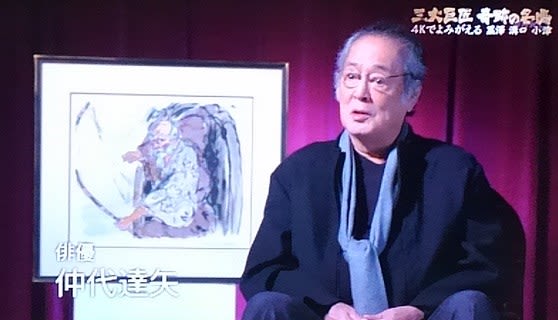

俳優・仲代達矢:

まあ命がけの撮影と言いますか そのぐらいの覚悟役者を持っていないと黒澤組には入れないと

「雨月物語」

黒澤に続き、3年連続ベネチアで受賞した溝口健二

抑圧された人間たちを徹底的なリアリズムで描き切ります

是枝裕和:

参りましたって言う

すべてコントロールされてる あらゆるものが 写ってるものすべてが

溝口作品に一番感じました 今は作れないなと

「浮草」

そして小津安二郎は、淡々とした日常を繰り返し描き、人生のあり様を語りかけます

・マンガ『日本映画監督列伝1 小津安二郎の謎』(小学館)

・『浮草物語』(1934)

周防正行:

1回観ただけで「あ、これ小津だ」ってみんな分かるんじゃないですか

そんな強烈なスタイルを持ってる映画監督っているんだろうか

この黒澤、溝口、小津の映画を次の時代に伝え残そうと

近年、世界の映画人達によって、最新のデジタル技術を駆使した修復版が製作されています

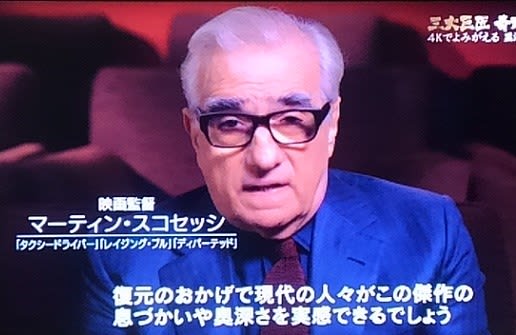

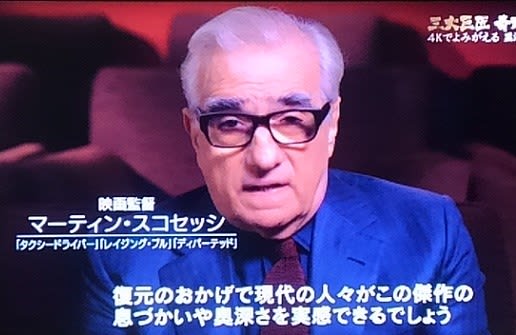

マーティン・スコセッシ:

復元のおかげで、現代の人々がこの傑作の息遣いや奥深さを実感できるでしょう

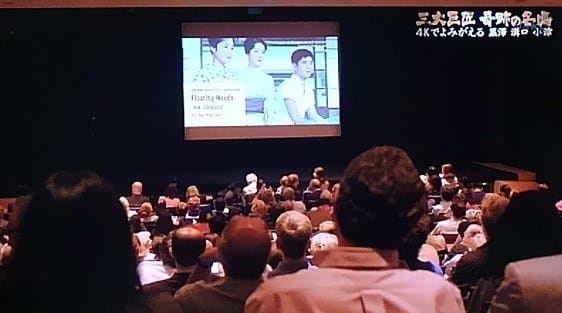

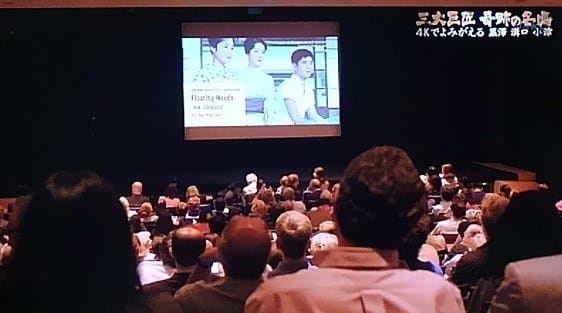

4Kに修復された名作の数々は、世界の映画祭などで上映され、新たな感動が広がっています

ベネチア

(外国の映画館って客席があんなに明るいの?

この原田美枝子さんのシーンが見たいんだ もの凄い妖艶で迫力があった

初公開時のような鮮烈さを取り戻した映像と音声

名女優の凛とした姿はスクリーンに映えます

「近松物語」

香川京子さん(!):

4Kで本当にキレイになって、そのキレイになったフィルムを

若い方達に是非、皆さんに見て頂きたい

山田洋次:

日本には黒澤とか、小津とか、溝口っていう人がいて、こんな映画があって

それは50年経っても、100年経っても、やっぱり感動させる力を持ってる

そういう普遍的な、芸術的な高みに達した映画が

この3人の映画だっていうことじゃないでしょうかね

だから国宝だと僕は思ってますよ

高橋一生:

まさに映画のカメラといえばこれ、という感じですね

もし自分が被写体になって、このカメラに撮られたらどんな気持ちがするんだろうかと思います

これは1960年頃まで活躍した「ミッチェル」というカメラです

黒澤明監督の「羅生門」はこれと同じ型のカメラで撮影されました

ここで見たことあるような?

・日本映画スチル写真の美学@東京国立近代美術館フィルムセンター

映画が誕生して120年余り

数えることが困難なほどの映画が世界中で作られてきました

その中で、今でも上映され、私たちを感動させてくれる映画はそう多くはありません

まさに奇跡の名画を作った三大巨匠

■黒澤明

「羅生門」

権威ある国際映画祭で初めてグランプリを受賞した日本映画です

舞台は平安末期の京都

森の中で、ある日殺人がおきます

ところが、当事者と目撃者の証言が異なり

誰が真実を語っているのか全く分からないという斬新な設定

当時の映画界のタブーを破り、太陽に直接カメラを向け

誰も見たことのない映像をとらえました

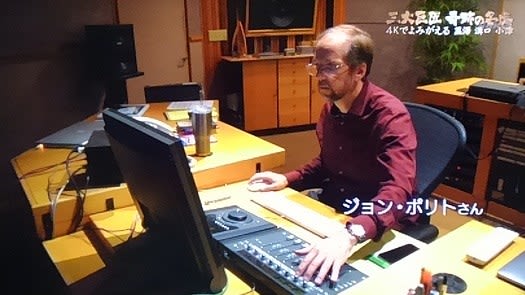

撮影監督としてアカデミー賞受賞作品に関わってきたジョン・ベイリーさん

「羅生門」の映像に刺激を受けた一人です

ジョン・ベイリー:

当時ハリウッドでは、レンズに光が差し込んだら遮り、直接撮影することはタブーでした

しかし「羅生門」ではそのようなショットが数多くあり、登場人物を混乱させるのです

光はドラマの一部で物語に貢献しているのです

●宮川一夫 日本が世界に誇る 名カメラマン

強烈な光と影 映画、ドラマを導いていくこの映画の撮影は宮川一夫によるもの

黒澤明「蟇の油 自伝のようなもの」より:

導入部のカメラが光と影の世界 人の心の迷路の中に入り込んで行く所は

実に見事なカメラワークであった

カメラが初めて森の中に入ったと言われたこのシーンは

世界のモノクロ映画の撮影の1つの傑作と評しても良いと思う

それなのに私は、なぜだかその出来栄えを褒めることを忘れていた

素晴らしいと宮川くんに言ったつもりになっていたらしく

ある日、志村さん(志村喬)に

「宮川くんは、カメラがこれでいいのかどうか、とても心配していますよ」と言われるまで

そのことに気がつかなかった

私は慌てて言った 「100点だよ カメラは100点 100点以上だ!」

「羅生門」のデジタル修復は、日米共同のプロジェクトで行われました

光と影がゆらめき続ける映像の修復は、1カット1カット手作業で行われました

(ウチのテレビで見た限りでは、修復後の方が画面が明るいってことだけしか分からない

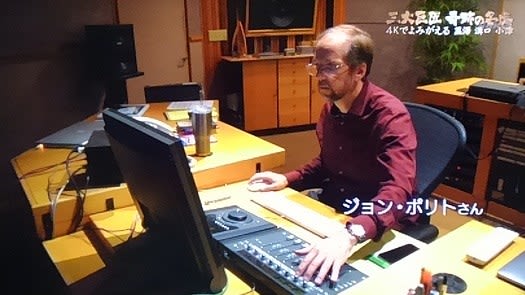

●ロサンゼルスオーディオメカニクス@ロサンゼルス

最初にチェックしたフィルムでは、セリフの一部が失われていました

そこでポリトさんは、異なる時代に作られた「羅生門」のフィルムも使い、音を蘇らせました

(確かに「七人の侍」とかも、何を喋ってるのか最初全然わからなかったな

「羅生門」の音声を修復したジョン・ポリト:

これが修復前のセリフです もう一度再生します これが修復後です

(違いが分からない セリフが早いんだよな

私は両方のプリントからベストな音を選び

イコライザーやノイズ除去装置を使ったり

森の環境音を蘇らせたりして、最終版の音に仕上げました

最初、私はこの映画の重要性に気づいていませんでした

気づいたのは、人に「羅生門」の仕事をしたと話した時でした

「何、あの羅生門を!?」

その時にどれだけ重要な映画の修復だったか気づいたのですw

■小津安二郎

床に寝転ぶって相当低い姿勢だな

何気ない日常から題材を取り、それを繰り返し映画にしていく

ローアングルで人物を捉え、カメラは動かさずにショットを重ねていく

その映画手法は「小津調」と呼ばれるほど徹底していました

周防監督:

他の映画と全く違うんです

黒澤さんに関しては、アクションとストーリーていうのは

やっぱりダイナミックな人だという中で、小津さんは全然ダイナミックじゃない

非常に起伏があるとも言いづらい

ドラマを作り続けているのに、僕はそういうものに惹きつけられているっていう自分がいるわけですよ

原田真人:

噂ではマンネリの人だという 同じような映画ばっかり撮ってる

20代で見てみたら退屈だった

やっぱり黒澤明のほうがいいなっていうんで、ずっと拒絶しているわけですよね

本格的に小津作品を理解して観ることができるようになったのは50歳過ぎてからです

マンネリなんてとんでもない

小津さんの場合は、最後のカラーの6作品のほうがどんどん進化している

僕の中で、小津作品のベスト1は「浮草」なんですけどね

「浮草」は、小津安二郎の3本目のカラー映画

落ちぶれた旅回りの一座の座長の男が

昔の女との間にできた息子と再会する話を中心に

様々な立場の人々の人間模様を描いていきます

●アグファカラー

「浮草は 今年4Kデジタル版が完成したばかりです

復元のポイントは、浮草の撮影に使用されたフィルムでした

ドイツ製で、淡い色調を狙う時に効果があるとされていました

しかし、フィルムの製造は既に中止され、

公開当時の「浮草」のフィルムも退色が進んでいました

小津監督が求めた色の再現は容易ではありませんでした

手がかりとなったのは、半世紀前に色の専門から書いてある貴重な論文

そのデータを反映させて、たどり着いたのがこの右側の色です

(これも微妙に青色から灰色に、余計退色したように見えるけれども・・・

周防監督:

驚いたのは、色彩が全く違っていて

若尾さんや、京マチ子さんが、小津さんの物語の中の女優じゃないとずっと思ってたんです

特に若尾さんの生々しい色気っていうのは、いつもの小津さんとはちょっと違う

ちょっととんがった感じって言うんですかね

はみ出た感じとずっと思ってたんですよ

ところが4Kのものを見させていただいて、こんなに渋い映画だったのか

小津さんの世界は水彩画の世界だったと仮定したら

かなり油絵的な要素もあるような作品に思ってたんですけど

4K見たら、同じだ 水彩画だと思ったんです

小津安二郎は、1963年に亡くなり、その後、世界で評価が高まっていきます

山田洋次:

小津さんが生きていらっしゃったらね

俺の映画は、そんなに世界で認めてくれるのかと、びっくりされたかもしれないけどね

時間がかかるんだな

僕なんかもつまり、僕自身が映画監督になって

寅さんのような映画を作りながら

だんだんこう小津さんのような凄みが分かってくるというか

見ているうちになんだかいい気持ちになってしまうような映画を作ることが

そんな美しい音楽のような映画を作ることが

どんなに難しいかということが、だんだん分かってくるわけさ

■溝口健二

人間を深く見つめる重厚な演出で、戦前から傑作を作り続けてきました

ベネチア国際映画祭で銀獅子賞に輝いた「雨月物語」

実はこの溝口作品の4Kデジタル修復を主導したのは、

アメリカ映画界の巨匠マーティン・スコセッシ監督

スコセッシ:

1950年代末 ニューヨークのテレビで「雨月物語」を見ました

実は生まれて初めて見る日本映画でした

民放のコマーシャルが入っていて、英語の吹き替え版でした

溝口の映像はパワフルで、どんなに画面が小さく、不鮮明でも、その凄さが伝わってきて

私はその映像の虜になりました

復元のおかげで、現代の人々がこの傑作の息遣いや奥深さを実感できるでしょう

●シネリック社

溝口作品の修復を担当したのは、ハリウッド映画を始め

世界の名作のデジタル復元を専門に行っている会社です

クオリティコントロール アダムさん:

フィルムが古く傷んでいて、細かい傷が無数にありました

画面に赤く表示されている点は、全てフィルム状の傷です

自動的に傷を消去できるソフトなどを使い綺麗にしていきます

さらに映像のトーンを細かく調整

修復によって霧の微妙な濃淡が浮き出るようになりました

昼とも夜ともつかぬ、不思議な世界が広がっていきます

「雨月物語」のセカンド助監督だった映画監督 池広一夫さん(89)は

撮影現場での溝口の姿を鮮明に記憶しています

池広一夫:

ライティングが素晴らしい

あの後ろに俺がいるんだ 後ろから押してるんだよ小舟を こんなまっすぐ来ないもの

一つ覚えているのは、琵琶湖で、田中邦衛さんや水戸美津子さんとかが

行くようなシーンがあるんですけれども

突如雪が降ってきてね

「みんなバスに乗れ」って乗せたんだけど、先生が動かないんです

しょうがないので、板などを集めて囲んで

Q:なぜ動かないんですか?

「気分が変わる」って言って

僕ら助監督だけ真っ白になりながら、横でじっと撮ってました

先生には雪がかからないようにして

俺たちは、この人のためになんとかしないといけないなと思いました

溝口は、長回しで人間を凝視し続けました

:

一つの構図の動きの中で、人間の心理が盛り上がってくる

そいつをカットして、ポツンと切るのが惜しくなるんだ

そのまま押せるだけ押していきたい

それがああいう手法になったんで、特に意識したり、奇をてらったりしたわけではないんだ

「山椒大夫」

この作品でも溝口はベネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞しています

「近松物語」

不義密通の疑いをかけられた二人の逃避行 長谷川一夫と香川京子が演じました

香川京子:

溝口監督は、指導はなさらないけれども

テストして、どこが悪いっていうこともおっしゃらない

全部自分で自覚してやらなきゃいけなかったので

「反射してください」って、しょっちゅうおっしゃってました

あそこが一番難しかったんです

崖を駆け下りて行くところはロケでしたけれども

下に行ってからはセットだったんですね

それで何回やっても「まだ駄目だ」

もうどうしようと思って、何回もやっているうちに転んじゃったんですよね 自分で意識しないで

すごい勢いで転んじゃった 胸を打つぐらい

そしたらその時に、感情がバーっと自分の中で盛り上がってきて

そしたら監督さんが「はい、本番いきましょう」とおっしゃったんですね

頭で考えたんじゃだめなんだなって

全身で心からぶつかっていかなきゃいけないんだなってことを

しみじみ教えられたっていう あのカットがやっぱり忘れられないです

高橋:

溝口さんが作られる作品の中で、自分がお芝居しているっていうものを見たいです

お芝居をしたいっていうことよりも、見てみたいです

おこがましいかもしれないですけど

どれだけ自分のお芝居っていうものが、あの世界観の中に溶け込めるかっていうのは

見てみたいなって思うところではあります

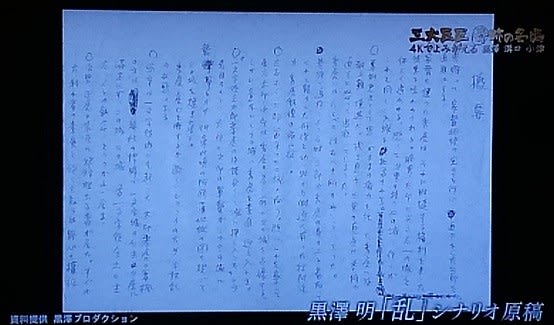

●黒澤明監督の大作「乱」

制作30周年を記念して修復された映像は、黒澤の思い描いていた色を蘇らせました

・黒澤明アート展@森アーツセンターギャラリー(2004.12.18)

仲代達矢:

初めて「乱」のシナリオを頂いたのは、「影武者」の撮影中です

それで「次は、これをやってもらうからね」と言って渡されたシナリオは「乱」でした

あの城が焼けて、全部焼けちゃうわけですから

気が狂った秀虎が荒野に消えていく

このシーンのシナリオを読んだ時は、どうしてもこれはやりたいなと

やらせて頂いて本当に嬉しいなと シナリオを選んだ段階では、そう思いました

●「乱」は黒澤明が1975年から構想を練っていた作品

シェイクスピアの「リア王」をベースに

国を子どもたちに譲った戦国武将が裏切られ、狂い死ぬという悲劇

黒澤監督は、この映画化に執念を燃やしました

当時、日本映画界は衰退し、資金調達が難しく

「乱」の映画化の目処が立ったのは、1983年 黒澤は73歳になっていました

黒澤明「乱」制作発表より:

「乱」はどうしてもやろうと思っていましたので

ダメだと思うことはありませんでした

石にかじりついてでもやるつもりでしたから

時間がかかるだろうと思っても、情熱が褪せてしまうことはなかったですね

この真っ赤な旗を立てた、大勢のエキストラを使ったシーンは圧巻だった!

戦国絵巻「乱」が公開されたのは1985年 黒澤明75歳の時

日本とフランスの映画会社が出資し、制作費は26億円にものぼりました

黒澤監督の長男・久雄さんは、「乱」から父の映画にプロデューサーとして参加しました

プロデューサー 黒澤久雄:

金がかかる監督なんですよw

僕が手伝ってからは、基本的にヒットっていうことを彼は考えないで

自分が死ぬまでに言わなくちゃいけないことを言おうとしてたような気がする

●争い、殺し合う 人間の業 天からの視点で描いた黒澤明

仲代達矢:

先生がおっしゃるように、「これは私の遺言だ」と

俯瞰から「人類どもよ なぜお前たちはそういうバカなんだ」と

今でもどっかで戦争をやっておりますから

だから「哀れな人類どもよ」という神の目線なんですね

非常にある意味では、象徴的な映画だったなと思いますけれども

映画作家 大林宣彦さん(!):

僕が嬉しかったのは、黒さんの「乱」ですよ

「乱」が登場した時、僕たちは、ちゃんと受け止める目を持ってなかったです

だけど、今回、まさに黒さんが描きたかったのはこれだろうという

オリジナルを超えた、見事な4Kの映像で観ると

黒さんが描きたかったのはこういうカラーの世界だったんだということがあるし

この主役は、仲代さんしかありえなかったと

あれを三船さんがやれるはずがないというね

仲代達矢主演の黒澤映画 集大成の総傑作であったということが、僕は「乱」で発見しましたよ

・大林宣彦@最後の講義

仲代達矢:

ある人曰く「映画はその時の時代のもの」だという方がいらっしゃるんですけれども

確かに、時代のものであると思います

しかし、やっぱり最大の傑作というのは、時空を超えるものだと、私は思っております

是枝監督:

自分が撮っている映画をこちらで評価して頂いているのは

小津、溝口、黒澤という名前があって

彼らたちを、僕だけではなくて、ぼくらの世代の監督たちの背後に感じてるんですよね

それで下駄を履かせてもらってるって思いますけど

それだけ豊かな映画の歴史というものを持っている、非常に稀有な国だから

とても大きな財産だし

その歴史に感謝しながら何ができるかっていうことを考えていく必要があるなと思っているんですけれども

高橋:

修復された美しい映像でもう一度見れるっていうのは

なんだかとってもありがたいし、ずっと残っていってほしいし

願わくば、自分が出させて頂いた作品達も

「あの映画良かったよね」と綿々と思ってもらえるような

今の監督さんたちと多くの作品に携わっていけたらなと思っています

もうBS で新春に放送されたのか

【内容抜粋メモ】

黒澤・溝口・小津

世界を驚かせ続ける日本映画3人の巨匠たちの物語

「羅生門」でベネチア国際映画祭グランプリを受賞した黒澤明

(「乱」なら長時間でも劇場でも一回見てみたい メモが見当たらなかったんだよね

日本人離れしたダイナミックな描写と、圧倒的なスケール感で

映画の時代の先頭を走り続けました

俳優・仲代達矢:

まあ命がけの撮影と言いますか そのぐらいの覚悟役者を持っていないと黒澤組には入れないと

「雨月物語」

黒澤に続き、3年連続ベネチアで受賞した溝口健二

抑圧された人間たちを徹底的なリアリズムで描き切ります

是枝裕和:

参りましたって言う

すべてコントロールされてる あらゆるものが 写ってるものすべてが

溝口作品に一番感じました 今は作れないなと

「浮草」

そして小津安二郎は、淡々とした日常を繰り返し描き、人生のあり様を語りかけます

・マンガ『日本映画監督列伝1 小津安二郎の謎』(小学館)

・『浮草物語』(1934)

周防正行:

1回観ただけで「あ、これ小津だ」ってみんな分かるんじゃないですか

そんな強烈なスタイルを持ってる映画監督っているんだろうか

この黒澤、溝口、小津の映画を次の時代に伝え残そうと

近年、世界の映画人達によって、最新のデジタル技術を駆使した修復版が製作されています

マーティン・スコセッシ:

復元のおかげで、現代の人々がこの傑作の息遣いや奥深さを実感できるでしょう

4Kに修復された名作の数々は、世界の映画祭などで上映され、新たな感動が広がっています

ベネチア

(外国の映画館って客席があんなに明るいの?

この原田美枝子さんのシーンが見たいんだ もの凄い妖艶で迫力があった

初公開時のような鮮烈さを取り戻した映像と音声

名女優の凛とした姿はスクリーンに映えます

「近松物語」

香川京子さん(!):

4Kで本当にキレイになって、そのキレイになったフィルムを

若い方達に是非、皆さんに見て頂きたい

山田洋次:

日本には黒澤とか、小津とか、溝口っていう人がいて、こんな映画があって

それは50年経っても、100年経っても、やっぱり感動させる力を持ってる

そういう普遍的な、芸術的な高みに達した映画が

この3人の映画だっていうことじゃないでしょうかね

だから国宝だと僕は思ってますよ

高橋一生:

まさに映画のカメラといえばこれ、という感じですね

もし自分が被写体になって、このカメラに撮られたらどんな気持ちがするんだろうかと思います

これは1960年頃まで活躍した「ミッチェル」というカメラです

黒澤明監督の「羅生門」はこれと同じ型のカメラで撮影されました

ここで見たことあるような?

・日本映画スチル写真の美学@東京国立近代美術館フィルムセンター

映画が誕生して120年余り

数えることが困難なほどの映画が世界中で作られてきました

その中で、今でも上映され、私たちを感動させてくれる映画はそう多くはありません

まさに奇跡の名画を作った三大巨匠

■黒澤明

「羅生門」

権威ある国際映画祭で初めてグランプリを受賞した日本映画です

舞台は平安末期の京都

森の中で、ある日殺人がおきます

ところが、当事者と目撃者の証言が異なり

誰が真実を語っているのか全く分からないという斬新な設定

当時の映画界のタブーを破り、太陽に直接カメラを向け

誰も見たことのない映像をとらえました

撮影監督としてアカデミー賞受賞作品に関わってきたジョン・ベイリーさん

「羅生門」の映像に刺激を受けた一人です

ジョン・ベイリー:

当時ハリウッドでは、レンズに光が差し込んだら遮り、直接撮影することはタブーでした

しかし「羅生門」ではそのようなショットが数多くあり、登場人物を混乱させるのです

光はドラマの一部で物語に貢献しているのです

●宮川一夫 日本が世界に誇る 名カメラマン

強烈な光と影 映画、ドラマを導いていくこの映画の撮影は宮川一夫によるもの

黒澤明「蟇の油 自伝のようなもの」より:

導入部のカメラが光と影の世界 人の心の迷路の中に入り込んで行く所は

実に見事なカメラワークであった

カメラが初めて森の中に入ったと言われたこのシーンは

世界のモノクロ映画の撮影の1つの傑作と評しても良いと思う

それなのに私は、なぜだかその出来栄えを褒めることを忘れていた

素晴らしいと宮川くんに言ったつもりになっていたらしく

ある日、志村さん(志村喬)に

「宮川くんは、カメラがこれでいいのかどうか、とても心配していますよ」と言われるまで

そのことに気がつかなかった

私は慌てて言った 「100点だよ カメラは100点 100点以上だ!」

「羅生門」のデジタル修復は、日米共同のプロジェクトで行われました

光と影がゆらめき続ける映像の修復は、1カット1カット手作業で行われました

(ウチのテレビで見た限りでは、修復後の方が画面が明るいってことだけしか分からない

●ロサンゼルスオーディオメカニクス@ロサンゼルス

最初にチェックしたフィルムでは、セリフの一部が失われていました

そこでポリトさんは、異なる時代に作られた「羅生門」のフィルムも使い、音を蘇らせました

(確かに「七人の侍」とかも、何を喋ってるのか最初全然わからなかったな

「羅生門」の音声を修復したジョン・ポリト:

これが修復前のセリフです もう一度再生します これが修復後です

(違いが分からない セリフが早いんだよな

私は両方のプリントからベストな音を選び

イコライザーやノイズ除去装置を使ったり

森の環境音を蘇らせたりして、最終版の音に仕上げました

最初、私はこの映画の重要性に気づいていませんでした

気づいたのは、人に「羅生門」の仕事をしたと話した時でした

「何、あの羅生門を!?」

その時にどれだけ重要な映画の修復だったか気づいたのですw

■小津安二郎

床に寝転ぶって相当低い姿勢だな

何気ない日常から題材を取り、それを繰り返し映画にしていく

ローアングルで人物を捉え、カメラは動かさずにショットを重ねていく

その映画手法は「小津調」と呼ばれるほど徹底していました

周防監督:

他の映画と全く違うんです

黒澤さんに関しては、アクションとストーリーていうのは

やっぱりダイナミックな人だという中で、小津さんは全然ダイナミックじゃない

非常に起伏があるとも言いづらい

ドラマを作り続けているのに、僕はそういうものに惹きつけられているっていう自分がいるわけですよ

原田真人:

噂ではマンネリの人だという 同じような映画ばっかり撮ってる

20代で見てみたら退屈だった

やっぱり黒澤明のほうがいいなっていうんで、ずっと拒絶しているわけですよね

本格的に小津作品を理解して観ることができるようになったのは50歳過ぎてからです

マンネリなんてとんでもない

小津さんの場合は、最後のカラーの6作品のほうがどんどん進化している

僕の中で、小津作品のベスト1は「浮草」なんですけどね

「浮草」は、小津安二郎の3本目のカラー映画

落ちぶれた旅回りの一座の座長の男が

昔の女との間にできた息子と再会する話を中心に

様々な立場の人々の人間模様を描いていきます

●アグファカラー

「浮草は 今年4Kデジタル版が完成したばかりです

復元のポイントは、浮草の撮影に使用されたフィルムでした

ドイツ製で、淡い色調を狙う時に効果があるとされていました

しかし、フィルムの製造は既に中止され、

公開当時の「浮草」のフィルムも退色が進んでいました

小津監督が求めた色の再現は容易ではありませんでした

手がかりとなったのは、半世紀前に色の専門から書いてある貴重な論文

そのデータを反映させて、たどり着いたのがこの右側の色です

(これも微妙に青色から灰色に、余計退色したように見えるけれども・・・

周防監督:

驚いたのは、色彩が全く違っていて

若尾さんや、京マチ子さんが、小津さんの物語の中の女優じゃないとずっと思ってたんです

特に若尾さんの生々しい色気っていうのは、いつもの小津さんとはちょっと違う

ちょっととんがった感じって言うんですかね

はみ出た感じとずっと思ってたんですよ

ところが4Kのものを見させていただいて、こんなに渋い映画だったのか

小津さんの世界は水彩画の世界だったと仮定したら

かなり油絵的な要素もあるような作品に思ってたんですけど

4K見たら、同じだ 水彩画だと思ったんです

小津安二郎は、1963年に亡くなり、その後、世界で評価が高まっていきます

山田洋次:

小津さんが生きていらっしゃったらね

俺の映画は、そんなに世界で認めてくれるのかと、びっくりされたかもしれないけどね

時間がかかるんだな

僕なんかもつまり、僕自身が映画監督になって

寅さんのような映画を作りながら

だんだんこう小津さんのような凄みが分かってくるというか

見ているうちになんだかいい気持ちになってしまうような映画を作ることが

そんな美しい音楽のような映画を作ることが

どんなに難しいかということが、だんだん分かってくるわけさ

■溝口健二

人間を深く見つめる重厚な演出で、戦前から傑作を作り続けてきました

ベネチア国際映画祭で銀獅子賞に輝いた「雨月物語」

実はこの溝口作品の4Kデジタル修復を主導したのは、

アメリカ映画界の巨匠マーティン・スコセッシ監督

スコセッシ:

1950年代末 ニューヨークのテレビで「雨月物語」を見ました

実は生まれて初めて見る日本映画でした

民放のコマーシャルが入っていて、英語の吹き替え版でした

溝口の映像はパワフルで、どんなに画面が小さく、不鮮明でも、その凄さが伝わってきて

私はその映像の虜になりました

復元のおかげで、現代の人々がこの傑作の息遣いや奥深さを実感できるでしょう

●シネリック社

溝口作品の修復を担当したのは、ハリウッド映画を始め

世界の名作のデジタル復元を専門に行っている会社です

クオリティコントロール アダムさん:

フィルムが古く傷んでいて、細かい傷が無数にありました

画面に赤く表示されている点は、全てフィルム状の傷です

自動的に傷を消去できるソフトなどを使い綺麗にしていきます

さらに映像のトーンを細かく調整

修復によって霧の微妙な濃淡が浮き出るようになりました

昼とも夜ともつかぬ、不思議な世界が広がっていきます

「雨月物語」のセカンド助監督だった映画監督 池広一夫さん(89)は

撮影現場での溝口の姿を鮮明に記憶しています

池広一夫:

ライティングが素晴らしい

あの後ろに俺がいるんだ 後ろから押してるんだよ小舟を こんなまっすぐ来ないもの

一つ覚えているのは、琵琶湖で、田中邦衛さんや水戸美津子さんとかが

行くようなシーンがあるんですけれども

突如雪が降ってきてね

「みんなバスに乗れ」って乗せたんだけど、先生が動かないんです

しょうがないので、板などを集めて囲んで

Q:なぜ動かないんですか?

「気分が変わる」って言って

僕ら助監督だけ真っ白になりながら、横でじっと撮ってました

先生には雪がかからないようにして

俺たちは、この人のためになんとかしないといけないなと思いました

溝口は、長回しで人間を凝視し続けました

:

一つの構図の動きの中で、人間の心理が盛り上がってくる

そいつをカットして、ポツンと切るのが惜しくなるんだ

そのまま押せるだけ押していきたい

それがああいう手法になったんで、特に意識したり、奇をてらったりしたわけではないんだ

「山椒大夫」

この作品でも溝口はベネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞しています

「近松物語」

不義密通の疑いをかけられた二人の逃避行 長谷川一夫と香川京子が演じました

香川京子:

溝口監督は、指導はなさらないけれども

テストして、どこが悪いっていうこともおっしゃらない

全部自分で自覚してやらなきゃいけなかったので

「反射してください」って、しょっちゅうおっしゃってました

あそこが一番難しかったんです

崖を駆け下りて行くところはロケでしたけれども

下に行ってからはセットだったんですね

それで何回やっても「まだ駄目だ」

もうどうしようと思って、何回もやっているうちに転んじゃったんですよね 自分で意識しないで

すごい勢いで転んじゃった 胸を打つぐらい

そしたらその時に、感情がバーっと自分の中で盛り上がってきて

そしたら監督さんが「はい、本番いきましょう」とおっしゃったんですね

頭で考えたんじゃだめなんだなって

全身で心からぶつかっていかなきゃいけないんだなってことを

しみじみ教えられたっていう あのカットがやっぱり忘れられないです

高橋:

溝口さんが作られる作品の中で、自分がお芝居しているっていうものを見たいです

お芝居をしたいっていうことよりも、見てみたいです

おこがましいかもしれないですけど

どれだけ自分のお芝居っていうものが、あの世界観の中に溶け込めるかっていうのは

見てみたいなって思うところではあります

●黒澤明監督の大作「乱」

制作30周年を記念して修復された映像は、黒澤の思い描いていた色を蘇らせました

・黒澤明アート展@森アーツセンターギャラリー(2004.12.18)

仲代達矢:

初めて「乱」のシナリオを頂いたのは、「影武者」の撮影中です

それで「次は、これをやってもらうからね」と言って渡されたシナリオは「乱」でした

あの城が焼けて、全部焼けちゃうわけですから

気が狂った秀虎が荒野に消えていく

このシーンのシナリオを読んだ時は、どうしてもこれはやりたいなと

やらせて頂いて本当に嬉しいなと シナリオを選んだ段階では、そう思いました

●「乱」は黒澤明が1975年から構想を練っていた作品

シェイクスピアの「リア王」をベースに

国を子どもたちに譲った戦国武将が裏切られ、狂い死ぬという悲劇

黒澤監督は、この映画化に執念を燃やしました

当時、日本映画界は衰退し、資金調達が難しく

「乱」の映画化の目処が立ったのは、1983年 黒澤は73歳になっていました

黒澤明「乱」制作発表より:

「乱」はどうしてもやろうと思っていましたので

ダメだと思うことはありませんでした

石にかじりついてでもやるつもりでしたから

時間がかかるだろうと思っても、情熱が褪せてしまうことはなかったですね

この真っ赤な旗を立てた、大勢のエキストラを使ったシーンは圧巻だった!

戦国絵巻「乱」が公開されたのは1985年 黒澤明75歳の時

日本とフランスの映画会社が出資し、制作費は26億円にものぼりました

黒澤監督の長男・久雄さんは、「乱」から父の映画にプロデューサーとして参加しました

プロデューサー 黒澤久雄:

金がかかる監督なんですよw

僕が手伝ってからは、基本的にヒットっていうことを彼は考えないで

自分が死ぬまでに言わなくちゃいけないことを言おうとしてたような気がする

●争い、殺し合う 人間の業 天からの視点で描いた黒澤明

仲代達矢:

先生がおっしゃるように、「これは私の遺言だ」と

俯瞰から「人類どもよ なぜお前たちはそういうバカなんだ」と

今でもどっかで戦争をやっておりますから

だから「哀れな人類どもよ」という神の目線なんですね

非常にある意味では、象徴的な映画だったなと思いますけれども

映画作家 大林宣彦さん(!):

僕が嬉しかったのは、黒さんの「乱」ですよ

「乱」が登場した時、僕たちは、ちゃんと受け止める目を持ってなかったです

だけど、今回、まさに黒さんが描きたかったのはこれだろうという

オリジナルを超えた、見事な4Kの映像で観ると

黒さんが描きたかったのはこういうカラーの世界だったんだということがあるし

この主役は、仲代さんしかありえなかったと

あれを三船さんがやれるはずがないというね

仲代達矢主演の黒澤映画 集大成の総傑作であったということが、僕は「乱」で発見しましたよ

・大林宣彦@最後の講義

仲代達矢:

ある人曰く「映画はその時の時代のもの」だという方がいらっしゃるんですけれども

確かに、時代のものであると思います

しかし、やっぱり最大の傑作というのは、時空を超えるものだと、私は思っております

是枝監督:

自分が撮っている映画をこちらで評価して頂いているのは

小津、溝口、黒澤という名前があって

彼らたちを、僕だけではなくて、ぼくらの世代の監督たちの背後に感じてるんですよね

それで下駄を履かせてもらってるって思いますけど

それだけ豊かな映画の歴史というものを持っている、非常に稀有な国だから

とても大きな財産だし

その歴史に感謝しながら何ができるかっていうことを考えていく必要があるなと思っているんですけれども

高橋:

修復された美しい映像でもう一度見れるっていうのは

なんだかとってもありがたいし、ずっと残っていってほしいし

願わくば、自分が出させて頂いた作品達も

「あの映画良かったよね」と綿々と思ってもらえるような

今の監督さんたちと多くの作品に携わっていけたらなと思っています