【THE BIG ISSUE VOL.347】

【内容抜粋メモ】

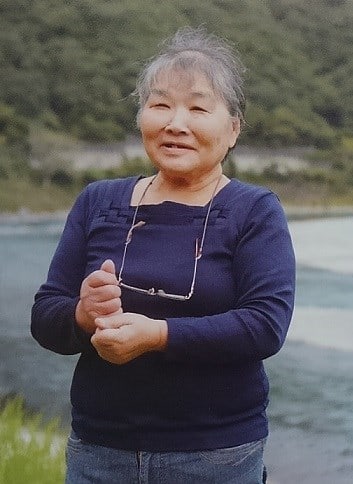

■川への決定権を住民の手に取り戻す 撤去運動30年、つる詳子さん

「ダム建設前の洪水は“楽しい大水”、ダム後は“水害”に」

全長116mの球磨川は、周囲の山々が源流となり無数の支流をもつ

つるさんの本職は薬剤師

つるさんの本職は薬剤師30年以上前から、患者からの相談内容が変わってきたことが気になった

「子どもの慢性病」「アトピー性皮膚炎」「アレルギー性鼻炎」・・・

調べると、水、空気、食べ物、環境問題に行き当たり

ゴルフ場開発、産業廃棄物、森林問題などに関わり始めた

1960年代半ば、球磨川の最大支流に新たなダム建設計画が持ち上がる

1960年代半ば、球磨川の最大支流に新たなダム建設計画が持ち上がる2008年 国交省が中止するまで地元の反対運動が続いた

球磨川にはすでに荒瀬ダム、瀬戸石ダム、市房ダムの3つがあり

下流は酷い水害で住民は苦しんでいた

「西日本豪雨」と同様

「西日本豪雨」と同様国:流入した量だけ放流するから一緒

だが、上流のダムが放流する水のスピードや水かさの増え方は全然違う

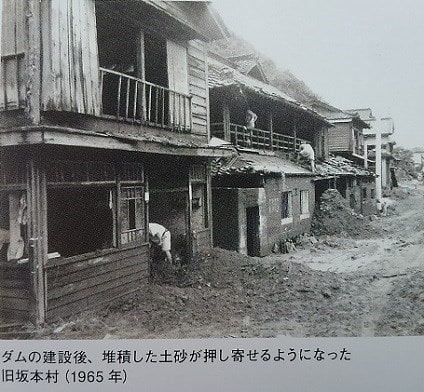

ダム湖に堆積していた泥も一気に押し寄せる

球磨川は、年に1度は洪水があった

球磨川は、年に1度は洪水があった川沿いの家は2階建て 普段から大事なものは2階に置く

水が来ると1階の畳を上げる

きれいな砂と水がくるので、1年に1度の大掃除という感覚

アユもたくさん捕れるし、“楽しい大水”と呼んでいた

ダム完成後は、大量の泥が押し寄せ“水害”という認識に変わった

1990年 自然観察指導員の資格を取得

1990年 自然観察指導員の資格を取得1996年 川辺川ダム建設予定地の山にいる絶滅危惧種クマタカを調査

つるさん:

国交省の調査は、7年間で14回

私たちは毎週日曜、朝4時起きで、1年間に50回調査した

メンバーみんなが無線免許をとり、クマタカの個体データを公表すると

その山の骨材採取は中止になった

その他、アユの胃の内容物など、さまざまな調査を続けて蓄積

ダム反対運動は、特定の代表がいるピラミッド型ではなく

漁民、農民、市民が多様な運動をして、研究者、自然保護団体など関わって

広がり、世論も高まっていった

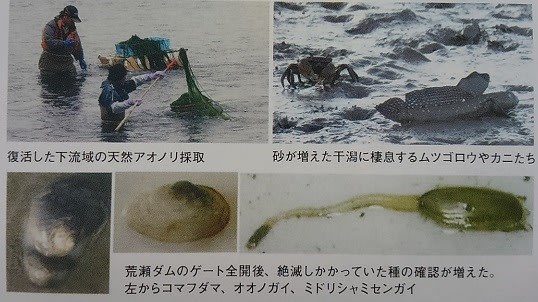

2002年 当時・熊本県知事が荒瀬ダム撤去を表明

2002年 当時・熊本県知事が荒瀬ダム撤去を表明ゲートが全開され、55年ぶりに水が流れ出し

その夏は汚臭の原因のアオコもなくなった

2018年 撤去が完了(長い時間だなあ・・・

2018年 撤去が完了(長い時間だなあ・・・つるさん:

最初、荒瀬ダム、その上流の瀬戸石ダムのゲートを一緒に開けたので

堆積していたヘドロが不知火海まできて、アオノリが全滅したが

2週間後、きれいな水がきて、例年の何倍も収穫できた

成長も良く、味も良くなった

「2例目の撤去事例が出ない日本 ダム撤去が進む欧米」

つるさん:

今の干潟に届く砂利などは、荒瀬ダムが50年間貯金していたもの

それが尽きると、上流からの供給がないとまたやせ細る

荒瀬ダムだけが特別な事例として扱われ、忘れ去られることを危惧している

公共事業、河川行政の在り方が変わる時代につなげたい

アメリカでは小規模ダムの1000ヶ所以上が撤去され

2013年に初めて大規模ダムのエルワ川ダムが撤去された

他にも複数の撤去が決まっていて、老朽化したダムを壊す権利を住民に与える法整備も進めている

北ヨーロッパでも5000以上のダムを撤去

東ヨーロッパでダム建設を進めようとして住民の反対運動が起きている

球磨川流域の住民の60代以下の世代はダム建設後の川しか知らない

球磨川流域の住民の60代以下の世代はダム建設後の川しか知らない「昔は洋服のまま川に入るとポケットにアユが入る」などと話される

失ったものの大きさを感じる

住民が自分たちで考え、決定権を取り戻すことが大切

それは自分の暮らし、生態系、すべてにつながっている

■身近に見て育った「水俣病」の被害 溝口隼平さん

もとはダム撤去の研究者 荒瀬ダム撤去を見届けたいと球磨川のほとりに家族で移住

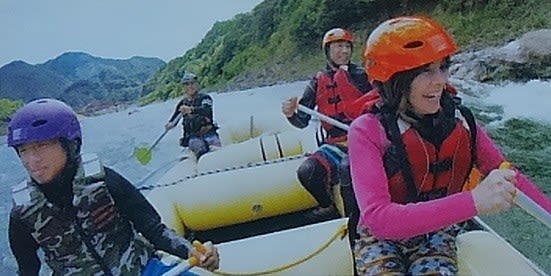

2017年に「ラフティング」(川下り)を行う会社「リボーン」を起業

溝口さん:

球磨川の河口から、ダム撤去により流れを取り戻した部分で

ダム撤去について何も知らず、楽しみに来る人に話うと驚かれる それも嬉しい

1997年 出水市で犠牲者が出る土石流災害が発生

1997年 出水市で犠牲者が出る土石流災害が発生高校生だった溝口さんは、遺品探しのボランティアに参加

砂防ダムがあったのに、なぜこんなことが起きたのかと疑問を感じた

出水市の水俣病被害者への差別も見て

自然が汚されるとどれほど人が苦しむか身近に見て育った

大学で環境学を専攻

大学で環境学を専攻卒業後は研究員としてダム撤去について研究

日本では「堰」(堤高15m未満)の轟ダム(宮崎県)が1961年撤去されたが

「ダム」(堤高15m以上)の撤去事例は皆無だった

ダム撤去は、川の再生だけでなく、分断されたコミュニケーションの修復の役割もあると言う

ダムの大きすぎるデメリット

ダムの大きすぎるデメリット溝口さんは、NGO団体の設立に参加

仲間とアメリカなど海外のダム撤去現場にも行った

ダム存続と、ダム撤去では、どちらが経済的価値があるか

合理的に比較検討している点が印象的だった(いかにもアメリカらしい

2002年 荒瀬ダム撤去が決定

2002年 荒瀬ダム撤去が決定溝口さんは名古屋と熊本を往復してフィールド調査に充てる

ダム撤去を見届けたい、と2010年、妻と八代市に移住を決め

森林整備の間伐などを手伝いながら調査を継続

溝口さん:

本来、ダム管理者は、撤去計画の中に、建設前の川に

原状回復する義務があるので、当時の写真、証言を丹念に収集した

撤去するしないに関わらず、体系的にまとめておくことはとても大事

「日本は、公共事業が事後に合理的な検証されることがほぼない」

荒瀬ダムは、電力生産

の目的で、住環境の悪化などのデメリットがあまりに大きすぎたため

の目的で、住環境の悪化などのデメリットがあまりに大きすぎたため再整理が必要になり、それが“ダム撤去”だった

開発当時は「公共性が高い」と考えられても

結果的に地域に大きな負担をもたらしている場合は軌道修正したらいい

いわば「撤退の公共事業」

「荒瀬ダム撤去費用は約84億円 オスプレイ1機100億円より安い」

必要なのは、情報をオープンにし、共有し、議論を積み重ねること

ダム建設には「利権」が絡んで情報公開されにくい

ダム撤去は公共事業なので、予算も比較的健全

なぜ荒瀬ダムは、日本で初めて撤去を実現できたのか

なぜ荒瀬ダムは、日本で初めて撤去を実現できたのか1つは、熊本県民は水俣病を通して、行政が必ずしも正しいものではないという考え方がある

自然保護の感覚が根付いていたこと

もう1つは、ダムによる水害が拒絶反応を高めていたことなど、複数ある

ダム撤去、自然再生事業は、“もやい直し”

ダム撤去、自然再生事業は、“もやい直し”「もやい直し」バラバラになった心や絆を再びつなぎ合わせること 水俣病被害者が提唱し始めた

溝口さん:

「リボーン」では、ラフティングのほか、世代間で途切れた

川での安全な遊び方を取り戻す活動にも取り組みたい

荒瀬ダムから10km上流の「瀬戸石ダム」の撤去

荒瀬ダムから10km上流の「瀬戸石ダム」の撤去溝口さん:

年老いた時に「昔の川はきれいだったんだよ」ではなく

「昔よりきれいになったんだよ」と次世代に言うのが夢

著 松岡理絵

***

「ビッグイシュー日本版 BIGISSUE JAPAN」

“1冊350円で販売。180円が販売者の収入になります。”

[ホームレスの仕事をつくり自立を応援する]

「ビッグイシュー」は、ホームレスの人々に収入を得る機会を提供する事業として

1991年、ロンドンで始まった 創設者はジョン・バード氏

住まいを得ることは、単にホームレス状態から抜け出す第一歩に過ぎない

[仕組み]

1.販売者は、この雑誌10冊を無料で受け取る

2.売り上げ3500円を元手に、以後は170円で仕入れ、350円で販売 180円を収入にする

[条件]

顔写真つきの販売者番号の入った身分証明書を身につけて売る

このほか「8つの行動規範」に基づいて販売している

【ブログ内関連記事】

「ボブとジェームズ、東京へ行く」@ビッグイシュー

「ボブとジェームズ、東京へ行く」@ビッグイシュー 「猫のボブが私をホームレスから一人の人間にしてくれた」@ビッグイシュー

「猫のボブが私をホームレスから一人の人間にしてくれた」@ビッグイシュー 『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ(A Street Cat Named Bob)』(2016 ネタバレ注意)

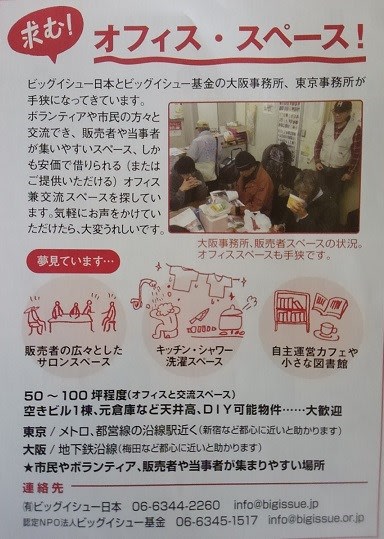

『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ(A Street Cat Named Bob)』(2016 ネタバレ注意) 求む! オフィス・スペース!

求む! オフィス・スペース!

「年間購読のお願い」@ビッグイシュー

「年間購読のお願い」@ビッグイシュー

売り切れていた316号もPDF版で購入可能にv