・新・映像の世紀 第一集 百年の悲劇はここから始まった(1)

【内容抜粋メモ】

●1961年8月13日 東西ベルリン分裂

朝目覚めたベルリン市民は、信じられない光景に目を疑った

一夜にして有刺鉄線で張り巡らされた壁が出現していたのである

街自体が東西に分断され、東ドイツ政府は西側への市民の流出を防ぐため壁を築いたのだった

抗議する西ベルリン市民「我々の声を聞け!」

西ベルリン市長ウィリー・ブラントは、慌てて駆けつけた

有刺鉄線は補強され、巨大な壁となって東西ベルリン間43kmを封鎖した

プラントの手記より:

百万都市の有機体が引き裂かれ、何千何万という家族のつながりが

バラバラにされるのを見て、怒り、絶望するしかなかった

●その7年後 若者たちの反乱

東西両陣営では、まるで示し合わせたかのように若者たちの反乱が同時に起こった

西側で巻き起こったのは「ベトナム戦争」への反対の声だった

多くの命を犠牲にしながら戦争をやめようとしないアメリカ政府に若者たちの怒りが爆発した

●新しい社会主義を模索していたチェコスロバキア 「プラハの春」

壁の向こう側 社会主義圏では、自由と民主化を求める声が湧き上がった

「皆さん もう検閲など存在しません!」

報道の自由を認め、市場経済を導入

「プラハの春」と呼ばれるその動きをソビエトが弾圧した

若者たちは、武器を持つことなく戦車に立ち向かった

「なぜなんだ! 兄弟同士じゃないか」

●若者たちの連鎖的な反乱を引き起こしたのは「テレビ」だった

衛星中継が実用化され、瞬時にあらゆる出来事が世界に伝わるようになっていた

パリの学生が警官に投げつけたレンガの音は、瞬く間に世界に鳴り響き

プラハの若者が戦車に立ち向かう表情を世界が見ていた

(流血する若者の映像

衛星を使ったテレビの電波は、東西の壁を易々と越え、若者たちを団結させた

(ビートルズの映像

若者たちは、第二次世界対戦後、各国で大量に出現した「ベビーブーム世代」だった

その爆発的なエネルギーは、それまでの価値観や秩序を壊し、新たな文化を生み出した

「フラワームーブメント」

「ツイッギー」「ミニスカート」

そして東側では、そのエネルギーは数十年後、巨大な壁を築き崩す力となった

今回は、激動の1960年代

世界で連鎖的に巻き起こった若者たちの反乱の時代を見つめる

「NO」を叫び続けた若者たちの嵐は、今の世界に何を残したのだろうだろうか?

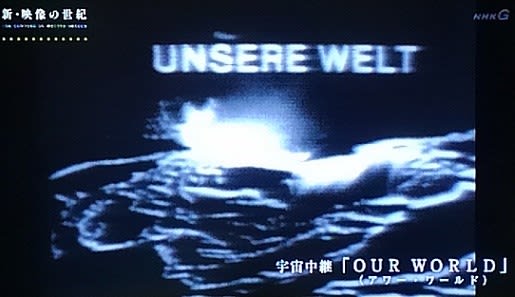

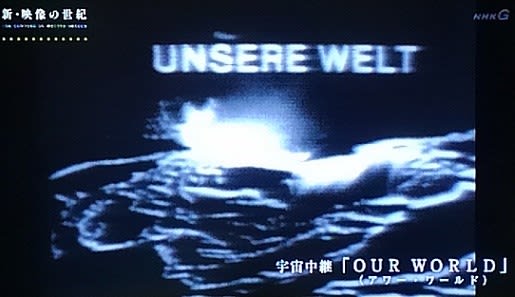

●宇宙中継

1967年6月 世界24カ国で同時に放送された史上初めての国際衛星中継番組「OUR WORLD」

アナウンサー:

これはテレビの歴史に残る瞬間です

史上初めて世界の国々をつなげる試みです

世界中からイギリスに集まった中継映像が、同時に24カ国に届きます

リレー中継は、日本の北海道から始まった

生まれたばかりの赤ちゃんの映像が世界に届けられた

NHKアナウンサー(札幌):足型を記念にとっておくのが日本の習慣でございます

今度はアメリカ ニュージャージーからの中継

「こちらは午後3時17分です

ジョンソン大統領とソ連のコスイギン首相の会談がこの邸宅で始まりました」

イタリア トスカーナ

イタリアからは映画 ロミオとジュリエット」の撮影風景

ジュリエット役のオリビア・ハッセー

「ケネディ宇宙センター」

赤道上空3万6000キロに通信衛星が打ち上げられて実現した衛星中継

人々は、世界は確かにつながっていることを実感した

ジョージ・マーティン:イギリスからこの番組に参加したのはビートルズだった

♪All You Need Is Love 愛こそすべて 中継レコーディングの生中継

「世界の誰が聞いても分かりやすい曲を」という BBC からの注文に応えて作ったものだった

●世界は初めてリアルタイムで戦争を目撃した

その頃、世界のテレビで連日流されていたのは「ベトナム戦争」の映像だった

アメリカの「ナパーム弾」「銃弾爆撃」によって

罪のない人々が逃げ惑う映像が届けられていた

アメリカ テレビレポーター:

今、CIAと軍警察が大使館に突入しました 敵をおびき出しています

アメリカ政府は、戦争の正義を訴えていたが、映像がその主張を打ち砕く

(戦争に正義などあるものか

アメリカ各地で「ベトナム戦争反対」の声が巻き起こった

「直ちに撤退せよ!」

声をあげたのは、第二次世界大戦後に生まれたベビーブーム世代

彼らは大学生に成長していた

(ピースサインをする青年の映像

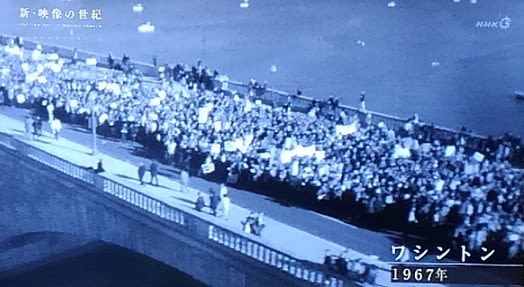

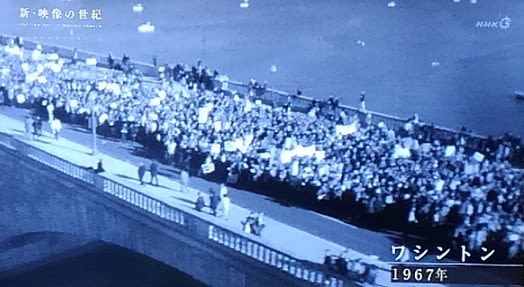

●1967年 ワシントンで起きた反戦デモの映像

10万人以上が参加した

それまでアメリカ国民は、民主主義と自由を守るために

共産主義と戦うことが正義だと信じてきた

しかし若者たちは、その価値観に縛られなかった

ニューヨーク コロンビア大学

学生たちの声を封じようとする大学側に対し、学長室を占拠して抗議した

徴兵令状を燃やす学生(そうだよ みんなで燃やしちゃえばいい

学生への徴兵猶予が廃止され、

戦争が自分の身に降りかかってきたことも「反戦運動」を激化させた

コロンビア大学・学長の講話より:

学生等は、いかなる形の権威も受け入れるつもりはないようだ

彼らは破壊しか目指さない(戦争が破壊の頂点だ

荒々しい未熟なニヒリズムに逃げ込んでいる

私の知る限り、世代間のズレがこれほど大きく広がったり

危険を孕んだりしたことはかつてなかった

「ベトナム戦争を許すな!」

●アメリカの反戦運動は、世界に飛び火する

1968年2月 西ベルリンでの反戦デモ

最も激しく反応したのはドイツだった

1万2000人の若者が参加

「アメリカよ ベトナムから出て行け!」

それに対し、官庁の職員など8万人のデモが組織され、激しく衝突した

「運動家よ 出て行け!」

大人達の目には、若者たちの振る舞いが「ナチス親衛隊」の再来のように写っていた

一方、若者たちにも、国家をナチスに委ねた親世代に対する強い不信感が渦巻いていた

衝突する若者たちと警官 水が浴びせられる映像

●ベトナム反戦集会

反戦運動のリーダーは、ベルリン自由大学出身ルディ・ドゥチュゲ

「アメリカ人に告ぐ 我々はあなた達のテロ行為を止めてみせる」

「私は君達のやり方には反対だ」

青年のスピーチに割り込む大人 ブーイングが起こる

教官と思われる人物が乱入した 「帰れ!」コール

●革命家 チェ・ゲバラ

ルディには心酔する革命家がいた チェ・ゲバラ

1959年に独裁政権を打倒した「キューバ革命」の中心人物

多くの若者たちがチェ・ゲバラの肖像を掲げた

ルディ:

もし、僕がラテンアメリカにいたら、武器を手に取るだろう

権力者が好き勝手に振る舞う社会は耐えられない

僕らは革命を起こして、悲劇に終止符を打ちたい

(革命を起こすにも武器が必要なら同じじゃないか

●「キューバ革命」 若き革命家の肖像

ゲバラの革命もまた映像によって世界に伝えられていた

1957年 キューバ南部

キューバの山岳地帯・シエラマエストラを拠点に動き出したゲバラたち反乱軍

この時ゲバラ28歳 2歳年上のカストロとともに

十数人の仲間を率いて、キューバ政府軍と戦おうとしていた

爆弾の製造

首都ハバナ

当時のキューバは、アメリカの支援を受けたバティスタ大統領が憲法を停止し、独裁制を敷いていた

政権に歯向かう市民は、厳しく弾圧された(路上の死体の映像

世界中のメディアが革命を夢見るドン・キホーテのような

若者たちの存在を聞きつけて山中に押し寄せた

二人には勝算があった

戦いを続けるうちに、国民は必ず支持してくれる

反乱軍は、政府軍への奇襲を繰り返した

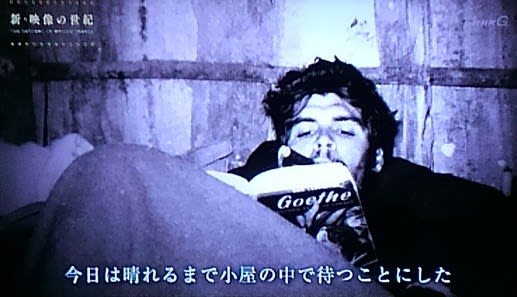

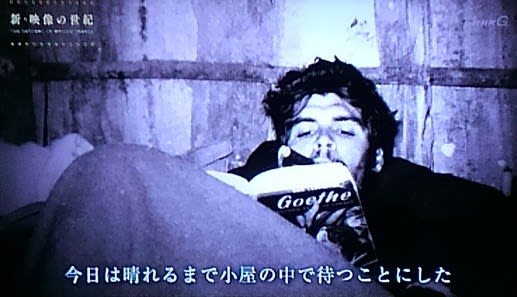

ゲバラ手記より:

望遠照準付き銃が火を吹くや、ほんの数秒で銃声が応じ、火の中に敵の兵営が見えた

攻撃地点を占拠するときの最大の気がかりは一般市民だった

雨の夜明け 今日は晴れるまで小屋の中で待つことにした

時間が経つにつれ、農民たちがやってきては「手伝いたい」と言ってくれる

農民が続々と反乱軍に加わり、その数は400人にまで増えた

●1958年12月 山中にこもって2年

ゲバラ率いる「農民兵」の部隊は、政府軍との決戦を迎えた

政府軍による爆撃

山岳地帯を飛び出し、中心都市サンタクララを目指す

迎え撃つ政府軍は3000人

反乱軍に密着していたカメラマンが

政府軍の物資輸送列車に奇襲を仕掛ける瞬間を捉えている

戦いは、反乱軍の圧倒的勝利に終わった 祝福されるゲバラ

1959年1月 わずか十数人で始まった「キューバ革命」という冒険談が世界に伝わった

革命直後のキューバをフランスの哲学者・サルトルが訪れている

サルトルの手記より:

キューバ革命が最も画期的だったのは、若者に力を握らせたことだ

社会が革命を必要とした時、それは若者に委ねられた

若者だけが革命を企てられるだけの怒りと苦悶 成功させるだけの高潔さを持っていた

●海外からの農業ボランティア

国作りを手伝いたいと、世界中からボランティアなどを志願する若者が集まった

キューバを訪れたアメリカの大学生がゲバラと語る映像

革命後も人々と汗を流すゲバラの姿を見て若者たちは驚いた

アメリカ人大学生の手記より:

私は大学で多くの欧米の若者と同じようにフィデル・カストロの演説や

チェ・ゲバラのエッセイを読んでいた

富と資源の分配 そして貧困や人種差別の根絶

勇気凛々とした2人のリーダーの言葉は、世界中に反響し

ドン・キホーテと星の王子さまが住む世界に思い焦がれる私たち若者を夢中にさせた

●1967年10月 ボリビア ゲバラ銃殺

衝撃的なニュースが届いた ゲバラ死亡のニュース 39歳だった

キューバを離れ、南米ボリビアで新たな革命を目指していたゲバラは

アメリカ CIA とボリビア政府軍によって銃殺されたのだった

目が開いたままの遺体の周りを回る人々の映像

ゲバラの死は、世界の若者の反乱にさらに火をつけた

1968年5月 パリ 今度はフランスで若者たちが立ち上がった

(若くして死ぬということ自体、永遠のアイコンにつながる

●「パリ五月革命」

ベトナム反戦を叫ぶ若者たち、賃上げを要求する労働者が合流

労働者は「ゼネスト」に突入

誰もいない空港 工場も交通も止まった

ドゴール大統領の退陣要求にまで発展する

シャンゼリゼ通りは、数十万の人々に埋め尽くされた

デモを撮影する映画監督ジャン・リュック・ゴダール

ゴダール談話より:

五月革命は大事件でした

戦争も、ロシア革命も、スペイン内戦も知らない私は

あまりにも大きな運動に圧倒されました

不可能なことは何もないと思えたし、行動を共にする喜びがありました

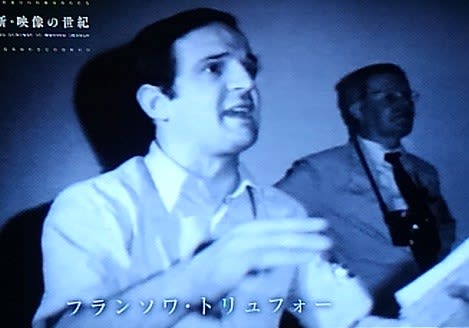

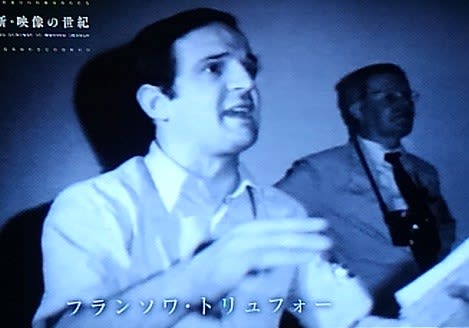

●1968年5月 カンヌ映画祭中止

ちょうど伝統のカンヌ映画祭が開催中だった

ヌーベルバーグの旗手 ゴダールやトリュフォーなどが

若者たちと連帯するために「中止すべき」と訴え、主催者側と激しく衝突した

トリュフォー

「君たち少数派のせいで、楽しみにしている映画を観客が見られなくなるのはおかしい」

ゴダール:人々との連帯を議論しているのに、上映の心配か なんて間抜けなんだ!

映画祭は、史上初めての上映中止を決めた

●ソルボンヌ大学@パリ 五月革命の拠点の一つ

ここでも一人の人物の肖像が掲げられた

ゲバラと並んで掲げられていたのは、1949年 中華人民共和国を建国した毛沢東

「貧しい者こそ社会の主役」

その理想のもと、6億の民を率いて社会主義国家を打ち立てた英雄

当時、ヨーロッパの若者たちはそう信じていた

「毛沢東語録を読んだことがある?」「あるよ!」

しかし、それは幻想だった

●1966年 天安門広場 五月革命の2年前 毛沢東の「文化大革命」

毛沢東は「文化大革命」を宣言していた

天安門広場は100万の群衆で埋め尽くされた

当時は毛沢東に代わって「実権派」と呼ばれるグループが権力を握り

資本主義よりの経済政策をとっていた

毛沢東は、それを「革命の堕落」と激しく非難した

しかし、毛沢東の真の狙いは、大衆を動かして実権派を追い落とし

再び権力の座に返り咲くことだった

そのために動員されたのは「紅衛兵」と呼ばれる1000万を超える若者たちだった

「毛沢東語録」を掲げ行進する若者たち

●毛沢東は「造反有理」という言葉で若者たちを煽った

反乱にこそ正しい道理がある

反革命的な権力や文化を破壊し、再び革命を蘇らせよ 若者たちは熱狂した

当時の紅衛兵の証言より:

かつて父たちが成し遂げた革命に、我々の世代は参加できなかったが

目の前に革命が現れたんだ 私にとって文革は救済だった

ブルジョアジーの支配を絶対に許さないというのだから

我々学生は目の前がパッと明るくなった気がした 皆興奮して喜びの涙が溢れた

名門 精華大学の名称は、清朝以来の古い歴史にとらわれていると看板が破壊された

数千年の歴史を持つ貴重な文化財さえ破壊の対象となった

紅衛兵が巨大な毛沢東像とともに行進する

若者たちは、毛沢東への忠誠心の大きさを競い合うかのように巨大な像を作った

若者たちの攻撃は、ついに権力の中枢に及んだ

国家主席・劉少奇が、公衆の面前に引きずり出され

若者たちに「反革命的」と罵倒された

毛沢東は、真の狙いだった権力の奪還を果たした

●「造反有理」はエスカレートしていく

攻撃の矛先は、身近な存在にも向けられた

教師、職場のリーダー、果ては自分の親まで

加害者にならなければ、被害者になってしまう 群集心理が暴走した

「文化大革命」の10年で、迫害、自殺などによって失われた命は数百万とも数千万とも言われる

しかし、その実態を世界が知ることはなかった 真っ赤な群衆の映像!

●1968年 「NO」の嵐に世界が揺れた年

1968年は、戦後、世界が最も激しく揺れた年となった

1968年4月 首都ワシントンの議事堂の周辺が大炎上した

キング牧師の暗殺事件をきっかけに起こった、黒人による暴動である 略奪も横行した

軍隊が動員され、死者46人、逮捕者は2万人に上った

若者たちの反乱は、破壊を伴い、次第にエスカレートしていった

●日本でも若者たちの反乱は過激さを増した

アメリカの兵士たちは、沖縄からベトナムに向かっていた

ベトナム戦争に加担する加害者など、激しい抗議の声を上げた

1968年10月 「新宿騒乱」

過激派が新宿駅構内に突入 一般の若者も加わり暴徒化した

(日本もこんな時代があったのか

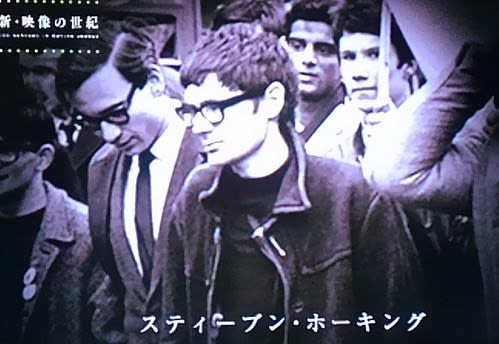

●イギリス

ケンブリッジ、オックスフォード大学など

エリート学生が騎馬警官と激しくぶつかった

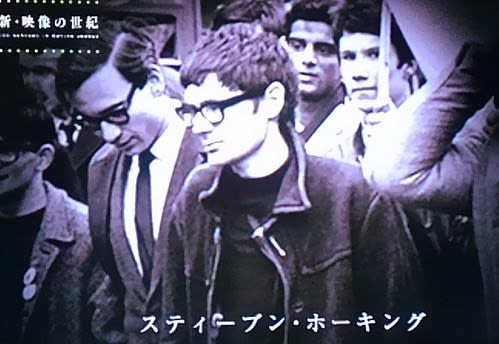

2万人の参加者の中には 後に世界的な宇宙物理学者となるスティーヴン・ホーキング

(杖2本を両手にして、カメラを首からさげて立っている

ミック・ジャガーなども若者たちと肩を組んだ

西ベルリン ドゴール大統領発言録より:

教えてくれ 一体私に何ができるのか

放水車で水をかけられる若者たち

中国やドイツが若者たちを操っているに違いない

これは世界的な陰謀だ

裏で手が動かない限り、こうした運動が同時に様々な国で爆発するはずがないのだ

「ドゴールはファシストだ!」

頭から血を流す若者の映像

●ニューヨーク

若者たちの反乱は、新しい文化を生んでいた

これは20万人が集まった「ワシントンの集会」に登場したデビュー間もないボブ・ディラン

心に突き刺さるようなメッセージが込められたディランの曲を世界中の若者が口ずさんだ

♪風に吹かれて

“どれだけ弾丸が飛びかえばいいのだろう

武器が永遠になくなるまで

友よ答えは風の中にある”

髪を伸ばしたヒッピーが出現し、黒人音楽を取り入れたロックンロールが席巻し

「ラブ&ピース」を掲げて、人目を気にせず抱き合うカップルが溢れた

これまでの価値観や権威を否定することから生まれたこうした文化は

「カウンターカルチャー」と呼ばれ、世界的な現象となった

●「プラハの春」と弾圧の夏@チェコスロバキア プラハ

西側で巻き起こった若者たちの反乱は、テレビを通じて壁の向こう側にも伝わっていた

社会主義国の中でもっとも報道の自由が認められていたチェコスロバキア

「プラハの春」と呼ばれる民主化運動が始まっていた

目指したのは、社会主義と自由とを両立させることだった

<政治家と民衆の対話集会>

「この国はソビエトに支配されている 皆さんそう思っているでしょう

それはとんでもない間違いです そういう時代はもう終わりました

もう検閲など存在しません!」(大歓声

政府は、共産党一党支配を是正 報道と言論の自由を国民に約束した

それまで機密扱いだった議会の様子は、テレビ中継されるようになった

●1968年8月プラハ ワルシャワ条約機構軍

プラハの街は突如7000台の戦車に占拠された

急激な民主化を警戒したソビエトによる弾圧だった

プラハの市民は、武器を持つことなく弾圧に立ち向かった

若者たちが「非武装」で戦車の前に立ちはだかる映像がある

ソビエトの兵士に片言のロシア語で語りかける

「なぜこんなことをするんだ ソビエト人は良い人だろう?」

(兵士だって国の命令でやってるから、こんなことしたくないのでは?

国営のテレビ局は、戦車の迫る中、世界に向けて非常事態を訴え続けた

「チェコスロバキアの中でまだ放送できるのは、私たちだけかもしれません

あとどれくらい続けられるか分かりません

皆さんへのお願いです

全世界の国連事務総長と安全保障理事会にこの事態を伝えてください」

勇気ある行動に出る人物がいた 劇作家 バーツラフ・ハベル

21年後、新生チェコスロバキアの大統領に就任する人物である

弾圧を逃れながら、放送を続けるラジオ局から

市民に向けメッセージを発した ラジオに耳を傾ける人々

ハヴェル氏の声明:

機関銃や戦車も人間の意志や理念には勝てません

皆さん、今は耐えるときです ともに耐えましょう 諦めてはいけません

●1968年 10月 メキシコオリンピック

日本のアナウンサー:

続いて今大会のハイライト チェコスロバキアの入場を迎えました

多くの問題を抱えながら、この大会に参加いたしましたチェコに

8万の観衆は心から暖かい声援を送っております

女子体操 鬼気迫る演技で四つの金メダルを獲得したのは

チェコスロバキアのベラ・チャスラフスカだった

床運動ではソビエト選手と同点優勝となった

ソビエト国歌の演奏が始まった時だった

チェコスロバキアとソビエトの国旗が同時に上がる

ベラはソビエト国旗から目を背けうつむいた

彼女が何を訴えたいのか、映像を通じて世界が理解した

●1969年7月 アポロ11号 月面着陸

激動の1960年代 最後のビッグニュースに人々は釘付けとなった

人類史上初の月面着陸である(全部、アメリカ、ロシア絡みだな

若者たちの反乱のニュースと同じように、世界に衛星中継で届けられた

アームストロング船長:

もうすぐ着地だ 一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ

乗組員の一人 マイケル・コリンズは、仲間たちが月を歩いている間

地球を見ながらこんなことを考えていた

コリンズ:

世界の指導者が、遥か上空から自分たちの星を見たら

彼らの態度も根本から変わるはずだ

何よりも重視している国境は見えないし

言い争いもぱったり聞こえなくなる

地球は見える姿の通りにならなければならない

資本主義者も共産主義者もない青と白の姿に

金持ちも貧乏人もいない青と白の姿に

●1975年4月 南ベトナムの首都サイゴン陥落

アメリカは初めて戦争に負けた

大統領官邸で南ベトナムの国旗が振られる映像

60年代始め 60%以上あったアメリカ国民の戦争支持率が30%を割り込んでいた

「テレビに負けた戦争」とも言われた(戦争支持率60%のほうが怖すぎる

同時に、若者たちの反乱は、ベトナム戦争という最大の敵を失い

嘘のように下火になっていった

●1987年6月 ベルリンの壁が崩れた@

世界が再び大きく揺れ動くのは、1980年代の末のことである

ベルリンで一つの出来事が起きる

西ベルリン側の壁の前の広場で一人のミュージシャンが野外ライブを行なった

デヴィッド・ボウイ(!!!

1960年代のカウンターカルチャーが生んだスーパースターである

ボウイはこの時、スピーカーの1/4を会場の聴衆ではなく、

壁の向こう側の東ベルリンに向けていた

ドイツ語によるMC:今夜はみんなで幸せを祈ろう 壁の向こう側の友人たちのために

東ベルリン側の映像も記録されている

東ドイツでは、事前の許可なく集会を開くことは禁止されていたが

ボウイの歌は確かに壁の向こう側にも届いていた

ベルリンの壁の下で会うカップルをテーマにした代表曲 ♪ヒーローズ

“僕たち二人は 壁のそばにいた 銃弾が頭の上をかすめていった”

撮影 東ベルリン市民

ライブの数時間前から、ライブの現場にいた市民が密かにカメラを回していた

集会に気づき、監視に来た秘密警察シュタージと思われる人物の姿も捉えている

恐怖が支配する国家 東ドイツ

いつもなら人々は監視の目を恐れ、すぐに引き上げるはずだった しかしこの時は違った

数人の若者が叫んだ

「ここから出せ! 俺を出してくれ この野郎! とにかく俺たちを出してくれ!」

東ドイツの人々が表立って権力に逆らうことは前代未聞のことだった

♪レッツ・ダンス

「ボウイ! ボウイ!」と呼ぶ若者たち

15歳の若者の証言:

それはまるで禁断の果実を味わっているかのようだった

この出来事は、僕達の状況を変えるために起きているのだと

みんな直感的に分かっていたんだ

若者たちは増え続け、5000人にまで膨れ上がった

ライブが終わっても立ち去らず、逮捕者まで出た

そして、この2年後 自由を求めるエネルギーが爆発することになる

(ボウイはその後のベルリンを予言していたよう

まさか、ここでこんな貴重なライヴ映像が観られるなんて/驚×5000

映像がもう少しクリアだったらなあ

●1989年4月 北京 天安門広場

中国でも若者たちが立ち上がった

天安門広場に民主化を求めて若者が集まり

100万を超える抗議集会に発展した

ソビエトで「ペレストロイカ」が始まる中

中国政府も改革の動きを見せていたが、結局果たされなかった

希望を打ち砕かれた若者たちが抗議の声を上げた

「民主の女神」

これは若者たちが作った 毛沢東と対峙するように置いた(アメリカのと似てるが・・・

抗議の声をあげたのは、あの文化大革命に苦しめられた者達の子ども世代だった

しかし政府は武力で制圧した

「人民解放軍」が無差別発砲し、装甲車でなぎ倒した

群衆の中を突き進んでいく装甲車の映像

学生リーダーの言葉より:

父よ そして母よ 悲しまないでください

私たちがたとえ死んでも 悲嘆に暮れないでください

私たちは、決して無駄に死ぬつもりはありません

なぜなら民主主義は、一世代では達成できないものであることを認識しているからです

わが祖国への忠誠を、このように絶望的な方法でしか表せないことも どうかお許しください

●1989年8月 オーストリア・ハンガリー国境付近 鉄条網を外して逃げる人々

東ヨーロッパでは、自由と民主化を求めるエネルギーがついに爆発した

東ドイツ市民が西側のオーストリアへと亡命する映像である

●ベルリンの壁 崩壊

その3ヶ月後の11月 28年間にわたり東西を分断していたベルリンの壁がついに突き崩された

そして、東ヨーロッパの社会主義政権全体がドミノ倒しのように崩れていった

ルーマニア チャウシェスク政権崩壊

チェコスロバキアでは、民主化を求める学生デモが20万人の大集会に発展

社会主義政権が打倒された

流血なしに成し遂げられたことから「ビロード革命」と呼ばれた

新生チェコスロバキアの代表大統領に選ばれたのは、ハヴェル

あの1968年「プラハの春」の弾圧の時、ラジオ放送で抵抗を続けた人物である

ハヴェル:

美しい革命を育んでいきましょう

私たちの理想を決して汚させてはなりません(「ハベル万歳!」と湧く人々

大統領就任の翌年 ハベルは、アメリカ コロンビア大学に招かれ講演を行った

1960年代 若者たちの反乱の拠点となった大学である

ハヴェル:

1960年代末のあの時代の空気は、私に大きな勇気を与えました

同時に私たち若者は、既存の体制や社会の古い構造に抵抗しました

しかし反乱だけでは意味はありません

新しいものを作り上げなければならない

それが私がわが国で一番高い職務に就くことを受け入れた理由です

世界は変えられると信じた若者たちの遺伝子は、確かに受け継がれている

遠く離れた若者たちの心をつなぎ、時を越え、そのエネルギーを運んだのはテレビだった

そして21世紀 今度はインターネットがその役割を担っていく

新しい映像の世紀が到来する

資料協力:アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、チェコ

【内容抜粋メモ】

●1961年8月13日 東西ベルリン分裂

朝目覚めたベルリン市民は、信じられない光景に目を疑った

一夜にして有刺鉄線で張り巡らされた壁が出現していたのである

街自体が東西に分断され、東ドイツ政府は西側への市民の流出を防ぐため壁を築いたのだった

抗議する西ベルリン市民「我々の声を聞け!」

西ベルリン市長ウィリー・ブラントは、慌てて駆けつけた

有刺鉄線は補強され、巨大な壁となって東西ベルリン間43kmを封鎖した

プラントの手記より:

百万都市の有機体が引き裂かれ、何千何万という家族のつながりが

バラバラにされるのを見て、怒り、絶望するしかなかった

●その7年後 若者たちの反乱

東西両陣営では、まるで示し合わせたかのように若者たちの反乱が同時に起こった

西側で巻き起こったのは「ベトナム戦争」への反対の声だった

多くの命を犠牲にしながら戦争をやめようとしないアメリカ政府に若者たちの怒りが爆発した

●新しい社会主義を模索していたチェコスロバキア 「プラハの春」

壁の向こう側 社会主義圏では、自由と民主化を求める声が湧き上がった

「皆さん もう検閲など存在しません!」

報道の自由を認め、市場経済を導入

「プラハの春」と呼ばれるその動きをソビエトが弾圧した

若者たちは、武器を持つことなく戦車に立ち向かった

「なぜなんだ! 兄弟同士じゃないか」

●若者たちの連鎖的な反乱を引き起こしたのは「テレビ」だった

衛星中継が実用化され、瞬時にあらゆる出来事が世界に伝わるようになっていた

パリの学生が警官に投げつけたレンガの音は、瞬く間に世界に鳴り響き

プラハの若者が戦車に立ち向かう表情を世界が見ていた

(流血する若者の映像

衛星を使ったテレビの電波は、東西の壁を易々と越え、若者たちを団結させた

(ビートルズの映像

若者たちは、第二次世界対戦後、各国で大量に出現した「ベビーブーム世代」だった

その爆発的なエネルギーは、それまでの価値観や秩序を壊し、新たな文化を生み出した

「フラワームーブメント」

「ツイッギー」「ミニスカート」

そして東側では、そのエネルギーは数十年後、巨大な壁を築き崩す力となった

今回は、激動の1960年代

世界で連鎖的に巻き起こった若者たちの反乱の時代を見つめる

「NO」を叫び続けた若者たちの嵐は、今の世界に何を残したのだろうだろうか?

●宇宙中継

1967年6月 世界24カ国で同時に放送された史上初めての国際衛星中継番組「OUR WORLD」

アナウンサー:

これはテレビの歴史に残る瞬間です

史上初めて世界の国々をつなげる試みです

世界中からイギリスに集まった中継映像が、同時に24カ国に届きます

リレー中継は、日本の北海道から始まった

生まれたばかりの赤ちゃんの映像が世界に届けられた

NHKアナウンサー(札幌):足型を記念にとっておくのが日本の習慣でございます

今度はアメリカ ニュージャージーからの中継

「こちらは午後3時17分です

ジョンソン大統領とソ連のコスイギン首相の会談がこの邸宅で始まりました」

イタリア トスカーナ

イタリアからは映画 ロミオとジュリエット」の撮影風景

ジュリエット役のオリビア・ハッセー

「ケネディ宇宙センター」

赤道上空3万6000キロに通信衛星が打ち上げられて実現した衛星中継

人々は、世界は確かにつながっていることを実感した

ジョージ・マーティン:イギリスからこの番組に参加したのはビートルズだった

♪All You Need Is Love 愛こそすべて 中継レコーディングの生中継

「世界の誰が聞いても分かりやすい曲を」という BBC からの注文に応えて作ったものだった

●世界は初めてリアルタイムで戦争を目撃した

その頃、世界のテレビで連日流されていたのは「ベトナム戦争」の映像だった

アメリカの「ナパーム弾」「銃弾爆撃」によって

罪のない人々が逃げ惑う映像が届けられていた

アメリカ テレビレポーター:

今、CIAと軍警察が大使館に突入しました 敵をおびき出しています

アメリカ政府は、戦争の正義を訴えていたが、映像がその主張を打ち砕く

(戦争に正義などあるものか

アメリカ各地で「ベトナム戦争反対」の声が巻き起こった

「直ちに撤退せよ!」

声をあげたのは、第二次世界大戦後に生まれたベビーブーム世代

彼らは大学生に成長していた

(ピースサインをする青年の映像

●1967年 ワシントンで起きた反戦デモの映像

10万人以上が参加した

それまでアメリカ国民は、民主主義と自由を守るために

共産主義と戦うことが正義だと信じてきた

しかし若者たちは、その価値観に縛られなかった

ニューヨーク コロンビア大学

学生たちの声を封じようとする大学側に対し、学長室を占拠して抗議した

徴兵令状を燃やす学生(そうだよ みんなで燃やしちゃえばいい

学生への徴兵猶予が廃止され、

戦争が自分の身に降りかかってきたことも「反戦運動」を激化させた

コロンビア大学・学長の講話より:

学生等は、いかなる形の権威も受け入れるつもりはないようだ

彼らは破壊しか目指さない(戦争が破壊の頂点だ

荒々しい未熟なニヒリズムに逃げ込んでいる

私の知る限り、世代間のズレがこれほど大きく広がったり

危険を孕んだりしたことはかつてなかった

「ベトナム戦争を許すな!」

●アメリカの反戦運動は、世界に飛び火する

1968年2月 西ベルリンでの反戦デモ

最も激しく反応したのはドイツだった

1万2000人の若者が参加

「アメリカよ ベトナムから出て行け!」

それに対し、官庁の職員など8万人のデモが組織され、激しく衝突した

「運動家よ 出て行け!」

大人達の目には、若者たちの振る舞いが「ナチス親衛隊」の再来のように写っていた

一方、若者たちにも、国家をナチスに委ねた親世代に対する強い不信感が渦巻いていた

衝突する若者たちと警官 水が浴びせられる映像

●ベトナム反戦集会

反戦運動のリーダーは、ベルリン自由大学出身ルディ・ドゥチュゲ

「アメリカ人に告ぐ 我々はあなた達のテロ行為を止めてみせる」

「私は君達のやり方には反対だ」

青年のスピーチに割り込む大人 ブーイングが起こる

教官と思われる人物が乱入した 「帰れ!」コール

●革命家 チェ・ゲバラ

ルディには心酔する革命家がいた チェ・ゲバラ

1959年に独裁政権を打倒した「キューバ革命」の中心人物

多くの若者たちがチェ・ゲバラの肖像を掲げた

ルディ:

もし、僕がラテンアメリカにいたら、武器を手に取るだろう

権力者が好き勝手に振る舞う社会は耐えられない

僕らは革命を起こして、悲劇に終止符を打ちたい

(革命を起こすにも武器が必要なら同じじゃないか

●「キューバ革命」 若き革命家の肖像

ゲバラの革命もまた映像によって世界に伝えられていた

1957年 キューバ南部

キューバの山岳地帯・シエラマエストラを拠点に動き出したゲバラたち反乱軍

この時ゲバラ28歳 2歳年上のカストロとともに

十数人の仲間を率いて、キューバ政府軍と戦おうとしていた

爆弾の製造

首都ハバナ

当時のキューバは、アメリカの支援を受けたバティスタ大統領が憲法を停止し、独裁制を敷いていた

政権に歯向かう市民は、厳しく弾圧された(路上の死体の映像

世界中のメディアが革命を夢見るドン・キホーテのような

若者たちの存在を聞きつけて山中に押し寄せた

二人には勝算があった

戦いを続けるうちに、国民は必ず支持してくれる

反乱軍は、政府軍への奇襲を繰り返した

ゲバラ手記より:

望遠照準付き銃が火を吹くや、ほんの数秒で銃声が応じ、火の中に敵の兵営が見えた

攻撃地点を占拠するときの最大の気がかりは一般市民だった

雨の夜明け 今日は晴れるまで小屋の中で待つことにした

時間が経つにつれ、農民たちがやってきては「手伝いたい」と言ってくれる

農民が続々と反乱軍に加わり、その数は400人にまで増えた

●1958年12月 山中にこもって2年

ゲバラ率いる「農民兵」の部隊は、政府軍との決戦を迎えた

政府軍による爆撃

山岳地帯を飛び出し、中心都市サンタクララを目指す

迎え撃つ政府軍は3000人

反乱軍に密着していたカメラマンが

政府軍の物資輸送列車に奇襲を仕掛ける瞬間を捉えている

戦いは、反乱軍の圧倒的勝利に終わった 祝福されるゲバラ

1959年1月 わずか十数人で始まった「キューバ革命」という冒険談が世界に伝わった

革命直後のキューバをフランスの哲学者・サルトルが訪れている

サルトルの手記より:

キューバ革命が最も画期的だったのは、若者に力を握らせたことだ

社会が革命を必要とした時、それは若者に委ねられた

若者だけが革命を企てられるだけの怒りと苦悶 成功させるだけの高潔さを持っていた

●海外からの農業ボランティア

国作りを手伝いたいと、世界中からボランティアなどを志願する若者が集まった

キューバを訪れたアメリカの大学生がゲバラと語る映像

革命後も人々と汗を流すゲバラの姿を見て若者たちは驚いた

アメリカ人大学生の手記より:

私は大学で多くの欧米の若者と同じようにフィデル・カストロの演説や

チェ・ゲバラのエッセイを読んでいた

富と資源の分配 そして貧困や人種差別の根絶

勇気凛々とした2人のリーダーの言葉は、世界中に反響し

ドン・キホーテと星の王子さまが住む世界に思い焦がれる私たち若者を夢中にさせた

●1967年10月 ボリビア ゲバラ銃殺

衝撃的なニュースが届いた ゲバラ死亡のニュース 39歳だった

キューバを離れ、南米ボリビアで新たな革命を目指していたゲバラは

アメリカ CIA とボリビア政府軍によって銃殺されたのだった

目が開いたままの遺体の周りを回る人々の映像

ゲバラの死は、世界の若者の反乱にさらに火をつけた

1968年5月 パリ 今度はフランスで若者たちが立ち上がった

(若くして死ぬということ自体、永遠のアイコンにつながる

●「パリ五月革命」

ベトナム反戦を叫ぶ若者たち、賃上げを要求する労働者が合流

労働者は「ゼネスト」に突入

誰もいない空港 工場も交通も止まった

ドゴール大統領の退陣要求にまで発展する

シャンゼリゼ通りは、数十万の人々に埋め尽くされた

デモを撮影する映画監督ジャン・リュック・ゴダール

ゴダール談話より:

五月革命は大事件でした

戦争も、ロシア革命も、スペイン内戦も知らない私は

あまりにも大きな運動に圧倒されました

不可能なことは何もないと思えたし、行動を共にする喜びがありました

●1968年5月 カンヌ映画祭中止

ちょうど伝統のカンヌ映画祭が開催中だった

ヌーベルバーグの旗手 ゴダールやトリュフォーなどが

若者たちと連帯するために「中止すべき」と訴え、主催者側と激しく衝突した

トリュフォー

「君たち少数派のせいで、楽しみにしている映画を観客が見られなくなるのはおかしい」

ゴダール:人々との連帯を議論しているのに、上映の心配か なんて間抜けなんだ!

映画祭は、史上初めての上映中止を決めた

●ソルボンヌ大学@パリ 五月革命の拠点の一つ

ここでも一人の人物の肖像が掲げられた

ゲバラと並んで掲げられていたのは、1949年 中華人民共和国を建国した毛沢東

「貧しい者こそ社会の主役」

その理想のもと、6億の民を率いて社会主義国家を打ち立てた英雄

当時、ヨーロッパの若者たちはそう信じていた

「毛沢東語録を読んだことがある?」「あるよ!」

しかし、それは幻想だった

●1966年 天安門広場 五月革命の2年前 毛沢東の「文化大革命」

毛沢東は「文化大革命」を宣言していた

天安門広場は100万の群衆で埋め尽くされた

当時は毛沢東に代わって「実権派」と呼ばれるグループが権力を握り

資本主義よりの経済政策をとっていた

毛沢東は、それを「革命の堕落」と激しく非難した

しかし、毛沢東の真の狙いは、大衆を動かして実権派を追い落とし

再び権力の座に返り咲くことだった

そのために動員されたのは「紅衛兵」と呼ばれる1000万を超える若者たちだった

「毛沢東語録」を掲げ行進する若者たち

●毛沢東は「造反有理」という言葉で若者たちを煽った

反乱にこそ正しい道理がある

反革命的な権力や文化を破壊し、再び革命を蘇らせよ 若者たちは熱狂した

当時の紅衛兵の証言より:

かつて父たちが成し遂げた革命に、我々の世代は参加できなかったが

目の前に革命が現れたんだ 私にとって文革は救済だった

ブルジョアジーの支配を絶対に許さないというのだから

我々学生は目の前がパッと明るくなった気がした 皆興奮して喜びの涙が溢れた

名門 精華大学の名称は、清朝以来の古い歴史にとらわれていると看板が破壊された

数千年の歴史を持つ貴重な文化財さえ破壊の対象となった

紅衛兵が巨大な毛沢東像とともに行進する

若者たちは、毛沢東への忠誠心の大きさを競い合うかのように巨大な像を作った

若者たちの攻撃は、ついに権力の中枢に及んだ

国家主席・劉少奇が、公衆の面前に引きずり出され

若者たちに「反革命的」と罵倒された

毛沢東は、真の狙いだった権力の奪還を果たした

●「造反有理」はエスカレートしていく

攻撃の矛先は、身近な存在にも向けられた

教師、職場のリーダー、果ては自分の親まで

加害者にならなければ、被害者になってしまう 群集心理が暴走した

「文化大革命」の10年で、迫害、自殺などによって失われた命は数百万とも数千万とも言われる

しかし、その実態を世界が知ることはなかった 真っ赤な群衆の映像!

●1968年 「NO」の嵐に世界が揺れた年

1968年は、戦後、世界が最も激しく揺れた年となった

1968年4月 首都ワシントンの議事堂の周辺が大炎上した

キング牧師の暗殺事件をきっかけに起こった、黒人による暴動である 略奪も横行した

軍隊が動員され、死者46人、逮捕者は2万人に上った

若者たちの反乱は、破壊を伴い、次第にエスカレートしていった

●日本でも若者たちの反乱は過激さを増した

アメリカの兵士たちは、沖縄からベトナムに向かっていた

ベトナム戦争に加担する加害者など、激しい抗議の声を上げた

1968年10月 「新宿騒乱」

過激派が新宿駅構内に突入 一般の若者も加わり暴徒化した

(日本もこんな時代があったのか

●イギリス

ケンブリッジ、オックスフォード大学など

エリート学生が騎馬警官と激しくぶつかった

2万人の参加者の中には 後に世界的な宇宙物理学者となるスティーヴン・ホーキング

(杖2本を両手にして、カメラを首からさげて立っている

ミック・ジャガーなども若者たちと肩を組んだ

西ベルリン ドゴール大統領発言録より:

教えてくれ 一体私に何ができるのか

放水車で水をかけられる若者たち

中国やドイツが若者たちを操っているに違いない

これは世界的な陰謀だ

裏で手が動かない限り、こうした運動が同時に様々な国で爆発するはずがないのだ

「ドゴールはファシストだ!」

頭から血を流す若者の映像

●ニューヨーク

若者たちの反乱は、新しい文化を生んでいた

これは20万人が集まった「ワシントンの集会」に登場したデビュー間もないボブ・ディラン

心に突き刺さるようなメッセージが込められたディランの曲を世界中の若者が口ずさんだ

♪風に吹かれて

“どれだけ弾丸が飛びかえばいいのだろう

武器が永遠になくなるまで

友よ答えは風の中にある”

髪を伸ばしたヒッピーが出現し、黒人音楽を取り入れたロックンロールが席巻し

「ラブ&ピース」を掲げて、人目を気にせず抱き合うカップルが溢れた

これまでの価値観や権威を否定することから生まれたこうした文化は

「カウンターカルチャー」と呼ばれ、世界的な現象となった

●「プラハの春」と弾圧の夏@チェコスロバキア プラハ

西側で巻き起こった若者たちの反乱は、テレビを通じて壁の向こう側にも伝わっていた

社会主義国の中でもっとも報道の自由が認められていたチェコスロバキア

「プラハの春」と呼ばれる民主化運動が始まっていた

目指したのは、社会主義と自由とを両立させることだった

<政治家と民衆の対話集会>

「この国はソビエトに支配されている 皆さんそう思っているでしょう

それはとんでもない間違いです そういう時代はもう終わりました

もう検閲など存在しません!」(大歓声

政府は、共産党一党支配を是正 報道と言論の自由を国民に約束した

それまで機密扱いだった議会の様子は、テレビ中継されるようになった

●1968年8月プラハ ワルシャワ条約機構軍

プラハの街は突如7000台の戦車に占拠された

急激な民主化を警戒したソビエトによる弾圧だった

プラハの市民は、武器を持つことなく弾圧に立ち向かった

若者たちが「非武装」で戦車の前に立ちはだかる映像がある

ソビエトの兵士に片言のロシア語で語りかける

「なぜこんなことをするんだ ソビエト人は良い人だろう?」

(兵士だって国の命令でやってるから、こんなことしたくないのでは?

国営のテレビ局は、戦車の迫る中、世界に向けて非常事態を訴え続けた

「チェコスロバキアの中でまだ放送できるのは、私たちだけかもしれません

あとどれくらい続けられるか分かりません

皆さんへのお願いです

全世界の国連事務総長と安全保障理事会にこの事態を伝えてください」

勇気ある行動に出る人物がいた 劇作家 バーツラフ・ハベル

21年後、新生チェコスロバキアの大統領に就任する人物である

弾圧を逃れながら、放送を続けるラジオ局から

市民に向けメッセージを発した ラジオに耳を傾ける人々

ハヴェル氏の声明:

機関銃や戦車も人間の意志や理念には勝てません

皆さん、今は耐えるときです ともに耐えましょう 諦めてはいけません

●1968年 10月 メキシコオリンピック

日本のアナウンサー:

続いて今大会のハイライト チェコスロバキアの入場を迎えました

多くの問題を抱えながら、この大会に参加いたしましたチェコに

8万の観衆は心から暖かい声援を送っております

女子体操 鬼気迫る演技で四つの金メダルを獲得したのは

チェコスロバキアのベラ・チャスラフスカだった

床運動ではソビエト選手と同点優勝となった

ソビエト国歌の演奏が始まった時だった

チェコスロバキアとソビエトの国旗が同時に上がる

ベラはソビエト国旗から目を背けうつむいた

彼女が何を訴えたいのか、映像を通じて世界が理解した

●1969年7月 アポロ11号 月面着陸

激動の1960年代 最後のビッグニュースに人々は釘付けとなった

人類史上初の月面着陸である(全部、アメリカ、ロシア絡みだな

若者たちの反乱のニュースと同じように、世界に衛星中継で届けられた

アームストロング船長:

もうすぐ着地だ 一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ

乗組員の一人 マイケル・コリンズは、仲間たちが月を歩いている間

地球を見ながらこんなことを考えていた

コリンズ:

世界の指導者が、遥か上空から自分たちの星を見たら

彼らの態度も根本から変わるはずだ

何よりも重視している国境は見えないし

言い争いもぱったり聞こえなくなる

地球は見える姿の通りにならなければならない

資本主義者も共産主義者もない青と白の姿に

金持ちも貧乏人もいない青と白の姿に

●1975年4月 南ベトナムの首都サイゴン陥落

アメリカは初めて戦争に負けた

大統領官邸で南ベトナムの国旗が振られる映像

60年代始め 60%以上あったアメリカ国民の戦争支持率が30%を割り込んでいた

「テレビに負けた戦争」とも言われた(戦争支持率60%のほうが怖すぎる

同時に、若者たちの反乱は、ベトナム戦争という最大の敵を失い

嘘のように下火になっていった

●1987年6月 ベルリンの壁が崩れた@

世界が再び大きく揺れ動くのは、1980年代の末のことである

ベルリンで一つの出来事が起きる

西ベルリン側の壁の前の広場で一人のミュージシャンが野外ライブを行なった

デヴィッド・ボウイ(!!!

1960年代のカウンターカルチャーが生んだスーパースターである

ボウイはこの時、スピーカーの1/4を会場の聴衆ではなく、

壁の向こう側の東ベルリンに向けていた

ドイツ語によるMC:今夜はみんなで幸せを祈ろう 壁の向こう側の友人たちのために

東ベルリン側の映像も記録されている

東ドイツでは、事前の許可なく集会を開くことは禁止されていたが

ボウイの歌は確かに壁の向こう側にも届いていた

ベルリンの壁の下で会うカップルをテーマにした代表曲 ♪ヒーローズ

“僕たち二人は 壁のそばにいた 銃弾が頭の上をかすめていった”

撮影 東ベルリン市民

ライブの数時間前から、ライブの現場にいた市民が密かにカメラを回していた

集会に気づき、監視に来た秘密警察シュタージと思われる人物の姿も捉えている

恐怖が支配する国家 東ドイツ

いつもなら人々は監視の目を恐れ、すぐに引き上げるはずだった しかしこの時は違った

数人の若者が叫んだ

「ここから出せ! 俺を出してくれ この野郎! とにかく俺たちを出してくれ!」

東ドイツの人々が表立って権力に逆らうことは前代未聞のことだった

♪レッツ・ダンス

「ボウイ! ボウイ!」と呼ぶ若者たち

15歳の若者の証言:

それはまるで禁断の果実を味わっているかのようだった

この出来事は、僕達の状況を変えるために起きているのだと

みんな直感的に分かっていたんだ

若者たちは増え続け、5000人にまで膨れ上がった

ライブが終わっても立ち去らず、逮捕者まで出た

そして、この2年後 自由を求めるエネルギーが爆発することになる

(ボウイはその後のベルリンを予言していたよう

まさか、ここでこんな貴重なライヴ映像が観られるなんて/驚×5000

映像がもう少しクリアだったらなあ

●1989年4月 北京 天安門広場

中国でも若者たちが立ち上がった

天安門広場に民主化を求めて若者が集まり

100万を超える抗議集会に発展した

ソビエトで「ペレストロイカ」が始まる中

中国政府も改革の動きを見せていたが、結局果たされなかった

希望を打ち砕かれた若者たちが抗議の声を上げた

「民主の女神」

これは若者たちが作った 毛沢東と対峙するように置いた(アメリカのと似てるが・・・

抗議の声をあげたのは、あの文化大革命に苦しめられた者達の子ども世代だった

しかし政府は武力で制圧した

「人民解放軍」が無差別発砲し、装甲車でなぎ倒した

群衆の中を突き進んでいく装甲車の映像

学生リーダーの言葉より:

父よ そして母よ 悲しまないでください

私たちがたとえ死んでも 悲嘆に暮れないでください

私たちは、決して無駄に死ぬつもりはありません

なぜなら民主主義は、一世代では達成できないものであることを認識しているからです

わが祖国への忠誠を、このように絶望的な方法でしか表せないことも どうかお許しください

●1989年8月 オーストリア・ハンガリー国境付近 鉄条網を外して逃げる人々

東ヨーロッパでは、自由と民主化を求めるエネルギーがついに爆発した

東ドイツ市民が西側のオーストリアへと亡命する映像である

●ベルリンの壁 崩壊

その3ヶ月後の11月 28年間にわたり東西を分断していたベルリンの壁がついに突き崩された

そして、東ヨーロッパの社会主義政権全体がドミノ倒しのように崩れていった

ルーマニア チャウシェスク政権崩壊

チェコスロバキアでは、民主化を求める学生デモが20万人の大集会に発展

社会主義政権が打倒された

流血なしに成し遂げられたことから「ビロード革命」と呼ばれた

新生チェコスロバキアの代表大統領に選ばれたのは、ハヴェル

あの1968年「プラハの春」の弾圧の時、ラジオ放送で抵抗を続けた人物である

ハヴェル:

美しい革命を育んでいきましょう

私たちの理想を決して汚させてはなりません(「ハベル万歳!」と湧く人々

大統領就任の翌年 ハベルは、アメリカ コロンビア大学に招かれ講演を行った

1960年代 若者たちの反乱の拠点となった大学である

ハヴェル:

1960年代末のあの時代の空気は、私に大きな勇気を与えました

同時に私たち若者は、既存の体制や社会の古い構造に抵抗しました

しかし反乱だけでは意味はありません

新しいものを作り上げなければならない

それが私がわが国で一番高い職務に就くことを受け入れた理由です

世界は変えられると信じた若者たちの遺伝子は、確かに受け継がれている

遠く離れた若者たちの心をつなぎ、時を越え、そのエネルギーを運んだのはテレビだった

そして21世紀 今度はインターネットがその役割を担っていく

新しい映像の世紀が到来する

資料協力:アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、チェコ