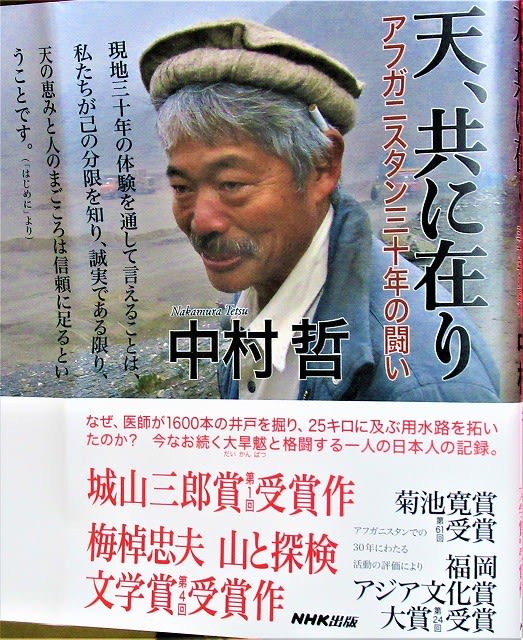

昨年12月、アフガニスタンにおいて凶弾に倒れた中村哲さんの著書『天、共に在り』(NHK出版、2013.10)を読み終える。困難・夢想と思われた砂漠への用水路開削を住民とともにやりとげていく手記だ。医師として診療を続けていたが、戦乱の被害以上に栄養失調で病気になる村民が多いことがわかる。さらに、自給自足の農業国であるアフガンは、内戦以上に地球温暖化による大旱魃が廃村を拡大していったと指摘する。離村した村民は兵隊に雇われるしかない現実。それをマスコミはまったく報道しないことを告発する。そこで、中村哲は砂漠に用水路を開削し農村地帯を形成することを決意する。

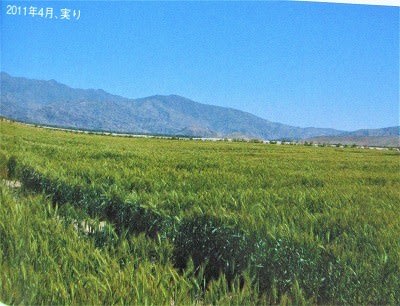

用水路を掘り出すだけではなく、洪水・鉄砲水・貯水池・堤防の浸水対策・堤防も同時並行に実施する。盛土を運ぶのにダンプカー2万台、周りの地固め・砂防~熱風のための樹木75万本以上の植林なども実施していく。洪水対策としては日本の昔ながらの工法を参考にする。すでに、1600本の井戸を掘削してきた中村哲氏は25kmにおよぶ用水路を灼熱と砂嵐さらには戦乱・銃撃戦の中でついに敢行・現実のものにしていく。

奇跡の全線開通への原動力は村人であったと中村哲氏は語る。「用水路の成否には、彼らの生存が掛っていた。作業員の大半が近隣農民である。成功を信じて多くの者が家族を呼び戻していた。用水路が失敗すれば、再び過酷な難民生活が控えている。まさに生死の境で生き延びようとする健全な意欲こそが、気力の源であった」と。

終章で彼は、自信を持って語る。「世の流れは相変わらず<経済成長>を語り、それが唯一の解決法であるかのような錯覚をすりこみ続けている。経済力さえつけば被災者が救われ、それを守るため国是たる平和の理想も見直すのだという。これは戦を図上でしか知らぬ者の危険な空想だ。 大地を離れた人為の業に欺かれず、与えられた恵みを見出す努力が必要な時なのだ。それは生存をかけた無限のフロンティアでもある。」

「<信頼>は一朝にして築かれるものではない。利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが、人々の心に触れる。それは、武力以上に強固な安全を提供してくれ、人々を動かすことができる。

私たちにとって、平和とは理念ではなく現実の力なのだ。私たちは、いとも安易に戦争と平和を語りすぎる。武力行使によって守られるものとは何か、そして本当に守るべきものとは何か、静かに思いをいたすべきかと思われる」と、哲学者の顔を持つ。

中村哲の魂は前線にいる斬り込み隊長のような冷静さと精悍さとが同居している。クリスチャンでありながらも住民が渇望するモスクさえ建設してしまう。「人間にとって本当に必要なものは、そう多くはない。何が真実で何が不要なのか、何が人として最低限共有できるものなのか、目を凝らして見つめ、健全な感性と自然との関係を回復することである。」 ノーベル平和賞を日本中からこぞって推薦するべき人物だった。

錯乱する日本の情報ジャングル、金儲けしか考えない財界、モラルと針路を失った政治家、問題の本質に迫れないマスコミの思考停止、目の前に武器はないがそんな真綿に絞められている平和ボケ日本のなか、中村哲氏の生きざまは静かに「これでいいのか」とひとり一人の人間に問うのだった。