プーチンの時代錯誤なウクライナ侵略のルーツは帝政ロシアにあるとみた。16世紀の雷帝イワン4世は自らを「ツァーリ」(皇帝)と自称し、容赦ない絶対王政を確立する。「王政」は限定的地域を支配する王による絶対支配だが、国に一人しかいなくて広い地域を皇帝による政治で支配するのが「帝政」。17世紀にはプーチンが崇敬するピョートル大帝はロシアの「初皇帝」ということになる。

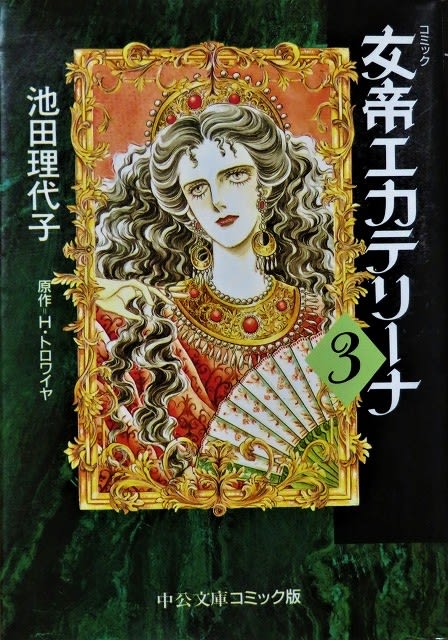

それをひきついだのが女帝「エカテリーナ二世」だった。それで、池田理代子のコミック『女帝エカテリーナ』全3巻(中央公論、1994.9 、原作=H・トロワイヤ) を急遽読んだ。

ドイツ生まれの地方貴族がロシアに嫁ぎ、後進国だったロシアを西洋をしのぐ位置を定位することで、自らのロシア化を最後まで貫いていく物語だ。閨房に侍らすハンサムな男たちとの恋沙汰や桎梏は少女漫画もどきだが、男の能力を引き出し、それを国の拡張や人間関係の調整に利用していく。この時代から、黒海やバルト海の不凍港の確保・クリミヤ侵略やポーランド分割などを実現していく。

作品化にあたって原作者(ロシアからフランスに亡命)は、現代のロシアにある資料はすべてプロパガンダの匂いがすると指摘。エカテリーナ自身も世界の有名人とのコンタクトで自らの名声を広める巧者だったと評している。30年前にロシアのプロパガンダを見抜いていた原作者はさすが池田理代子よりシャープだ。

ロシアの国民性を「温厚で従順なくせに時には狂ったように残酷になる、そして貴族を恨みながら主人なしにはいられない」と、池田理代子は民衆自身に語らせる。これはまるで、現代のロシアそのものの変わらない体質を描いているかのようだ。しかし、女帝がロシアの制度・芸術などの近代化を促進した功績は大きい。収集した美術品はエルミタージュ美術館として結実した。

アレクサンドル2世が1861年(明治維新の7年前)に「農奴解放令」を出すが、農奴(全農民の約40%)は地主から土地を買わなければならず、名目は自由の身だとしても事実上解放されず、1917年のロシア革命の誘因となる。

きらびやかな女帝や貴族らの衣装・髪型、建物や調度品のデザイン、宝飾品の数々、それらを検討するだけでも、当時の貴族のセンスがわかるというものだ。それは同時に、圧倒的多数の農奴の貧困化がそこにはあるし、貴族・官僚らの事なかれ主義・ニヒリズムの蔓延を忘れてはいけない。それはテロを生み出す背景ともなる。簡単に意見の合わない相手を殺戮してしまう事象は、ウクライナ侵略とつながってしまう。

エカテリーナの一生は18世紀のロシア史そのものでもあった。在任中に起きたフランス革命に恐怖をいだいた女帝は革新思想を弾圧し、それらの焚書を命ずる。女帝が推進していた民衆の蒙昧を理性で啓くという「啓蒙思想」と矛盾するがなりふり構わない。結局は貴族の「上から目線」の限界だ。その女帝に日本人として初めて謁見したのが漂流してロシアに着いた船長・大黒屋光太夫だった。

その後、民衆が主体だった1917年のロシア革命は内外に影響を与えた世界的事変だったが、いまだにいちばん変わらなかったのはロシア自身だったかもしれない。プーチンの侵略・残虐は、すでにエカテリーナ帝政が推進したものだった。池田理代子の女帝像には人権感覚も民衆との連帯もない上から目線の人間像を厳しく描かれていないのが残念。結果、ポーランドは地図から消えた。