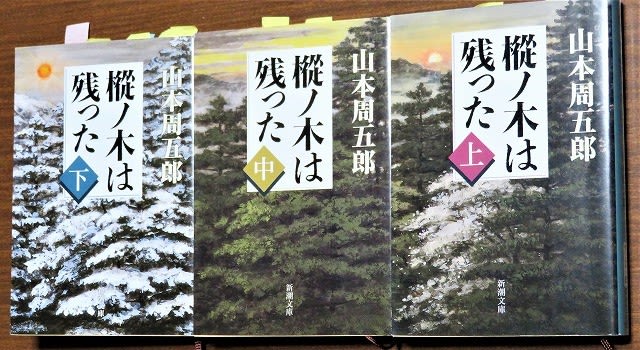

山本周五郎の本格的歴史小説『樅ノ木は残った(上・中・下)』(新潮文庫、2003.2)を読み終える。史実(1661~1673)にあった仙台藩の「お家騒動」だ。幕府が内紛の裁定をしているときに家老である原田甲斐が対立する伊達安芸を斬りつけるとともに、大老酒井家家臣によって甲斐も惨殺されるという事件。

歌舞伎では甲斐が悪人として描かれるが、山本周五郎は仙台藩を存続するための忠臣として描き、本当の悪は幕府酒井候の企みであるとする。自然を愛し、部下を配慮しつつも、自ら悪役に徹する主人公の葛藤を描き出す魅力的な小説だ。

登場人物が次々出てきたり、その氏名が地名で表示されたりして読者としては混乱してしまう。そのため、人物の相関関係もとらえにくい。さらに、時代用語が頻繁に出てくるので部分的に理解しにくい箇所も少なくない、などハードルが高い。しかし、細かいことをスルーして読んでいけば大要は伝わってくる。

原田甲斐は、樅の木を表して「ひとりだけ、見も知らぬ土地へ移されて来て、まわりには助けてくれるものもない、それでもしゃんとして、風や雨や、雪や霜にもくじけずに、ひとりでしっかりと生きている」と語る。それは主人公の心の風景であるとともに、作者が生き抜いてきた過酷な生きざまの姿勢に違いない。

続けて甲斐に、「人は<つかのまの>そして頼みがたいよろこびの代りに、絶えまのない努力や、苦しみや悲しみを背負い、それらに耐えながら、やがて、すべてが<空しい>ということに気がつくのだ」、「人は誰でも、他人に理解されないものを持っている。もっとはっきり云えば、人間は決して他の人間に理解されることはないのだ。…人間はつねに独りだ」と、作者の人生観を語らせている。

悪者だった原田甲斐は、山本周五郎の手によって孤高の光を与えられた。

歌舞伎では甲斐が悪人として描かれるが、山本周五郎は仙台藩を存続するための忠臣として描き、本当の悪は幕府酒井候の企みであるとする。自然を愛し、部下を配慮しつつも、自ら悪役に徹する主人公の葛藤を描き出す魅力的な小説だ。

登場人物が次々出てきたり、その氏名が地名で表示されたりして読者としては混乱してしまう。そのため、人物の相関関係もとらえにくい。さらに、時代用語が頻繁に出てくるので部分的に理解しにくい箇所も少なくない、などハードルが高い。しかし、細かいことをスルーして読んでいけば大要は伝わってくる。

原田甲斐は、樅の木を表して「ひとりだけ、見も知らぬ土地へ移されて来て、まわりには助けてくれるものもない、それでもしゃんとして、風や雨や、雪や霜にもくじけずに、ひとりでしっかりと生きている」と語る。それは主人公の心の風景であるとともに、作者が生き抜いてきた過酷な生きざまの姿勢に違いない。

続けて甲斐に、「人は<つかのまの>そして頼みがたいよろこびの代りに、絶えまのない努力や、苦しみや悲しみを背負い、それらに耐えながら、やがて、すべてが<空しい>ということに気がつくのだ」、「人は誰でも、他人に理解されないものを持っている。もっとはっきり云えば、人間は決して他の人間に理解されることはないのだ。…人間はつねに独りだ」と、作者の人生観を語らせている。

悪者だった原田甲斐は、山本周五郎の手によって孤高の光を与えられた。