収穫してあった「エゴマ」の実を脱穀しなければとあわてる。エゴマの枝を長いままなら先日修理したばっかりの足踏み脱穀機でできるのに、なんと丁寧に穂ごとに収穫していたのでこれは使えない。そこで想い出したのが「千歯こき」だった。さっそく倉庫から取り出す。

千歯こきの裏側を見ると2cmほどの釘が取れている。これだと安定しないどころか鉄の歯が崩れてしまいそうだ。またしても修理が必要になった。この「千歯こき」も近所の人からいただいたものだった。全体的にはしっかりしている。

鉄の歯をブラシで磨いてみたら、いちばん左側から「大正元年」の文字がでてきた。そうか、大正元年(1912年)に製作されたものに違いない。次に、いちばん右側の歯も磨いたら「農工○○○○」と解読できない。きっと、鍛冶をやった人の名前かもしれない。字体がとても特徴ありすぎる。大正に入ると足踏み脱穀機が全国を跋扈する。そんななかでの千歯こき生産なのできっと起死回生の技術や心意気が込められているようにも思う。

表の土台の木には「農工社」の焼き印がしっかり押されていた。どこの地域の会社かわからないが、鉄釘を作る鍛冶屋が製作する傾向が多かったようだ。横には十字に「提携」という文字だろうか。いや、大正だから右から左に読むべきだとするが解読できない。修理やメンテナンスに追われ、いつものようになかなか脱穀に至らない。

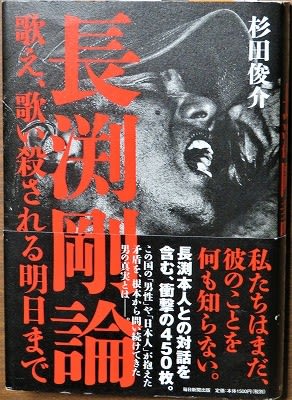

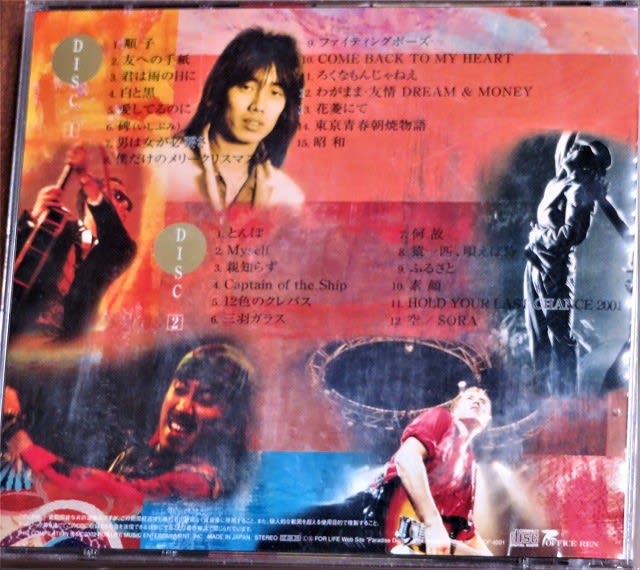

東日本大震災があったときの暮れ、紅白歌合戦の番組のさなか被災地から祈りの歌をライブした彼の歌とメッセージは感動的だった。すべて被災地で鎮魂の歌をライブするぐらいのNHKでほしかった。その意味で、長渕剛の民衆と共にある魂を高らかに示した。

東日本大震災があったときの暮れ、紅白歌合戦の番組のさなか被災地から祈りの歌をライブした彼の歌とメッセージは感動的だった。すべて被災地で鎮魂の歌をライブするぐらいのNHKでほしかった。その意味で、長渕剛の民衆と共にある魂を高らかに示した。

春の到来の指標ともなっている「カンヒザクラ」の花が真紅の蕾を準備していた。桜の体内時計は地球の温暖化に攪乱されてはいるのだろうが、準備だけは着々とやっているところがグータラのオイラとは違うなーと感心する。シデコブシやシモクレンも硬い蕾をいっぱい着けて春の到来のチャンスを窺っていた。肉体労働をいよいよ要請する春が隣に来た。

春の到来の指標ともなっている「カンヒザクラ」の花が真紅の蕾を準備していた。桜の体内時計は地球の温暖化に攪乱されてはいるのだろうが、準備だけは着々とやっているところがグータラのオイラとは違うなーと感心する。シデコブシやシモクレンも硬い蕾をいっぱい着けて春の到来のチャンスを窺っていた。肉体労働をいよいよ要請する春が隣に来た。