ブログ更新が一週間も空いてしまった。

高齢者のSNSの更新がストップしたら、

(新型コロナウィルスが蔓延している現在は)入院や死亡を疑われそうだが、

私はいたって元気で、日々健康に過ごしている。

最近は読書している時間が増え、

ブログを更新している時間が勿体なく思え、

少しの間、パソコンから遠ざかってしまっていた。

ブログに飽きてきたのかもしれない。(笑)

ブログへの訪問者数にも興味がなくなり、

「アクセス状況」も非表示とした。

コメント欄、メッセージ欄も閉鎖し、

読者登録ボタンや、「いいね」ボタンなどのソーシャルボタンも非表示とし、

ついに「アクセス状況」も非表示としたのだ。

前期高齢者も2年目を迎え、様々な“欲”が消え去り、

まるで“仙人”のような境地に近づきつつある。(爆)

ということで、

これからは更新回数が減ってくる(かもしれない)と思う。

気が向いたときや、

ふと思い出したときに更新するので、

気が向いたときや、

ふと思い出したときにでも覗いてもらえたらと思う。

いや、もう覗きにきて頂かなくても一向に構わない。

そういう心境に、

そういう境地に至っている。(笑)

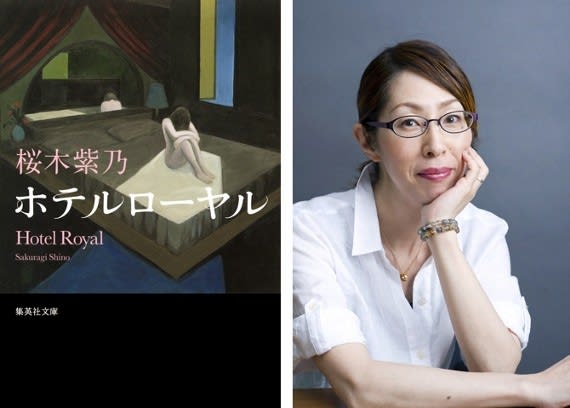

本日紹介する映画『ホテルローヤル』(2020年11月13日公開)は、

桜木紫乃の直木賞を受賞した自伝的同名小説が原作である。

桜木紫乃の小説が原作の映画では、

5年前に公開された『起終点駅 ターミナル』(2015年11月7日公開)があるが、

そのレビューの冒頭、私は次のように記している。

川本三郎(映画評論家、文芸評論家、エッセイスト、翻訳家)の、

評論家としての姿勢に感銘し、

私は若い頃から彼の著作を愛読しているし、

書かれた内容にも信頼を置いている。

その川本三郎が、

10年ほど前から贔屓にしている作家の一人に桜木紫乃がいる。

彼の影響で、私も桜木紫乃の作品を読むようになり、

北海道を舞台にしたその作品群を、

私も、殊の外、愛するようになった。

(全文はコチラから)

私の尊敬する川本三郎を通して桜木紫乃を知り、

愛読するようになったのだが、

その桜木紫乃の直木賞受賞作『ホテルローヤル』が映画化されたのなら、

〈見たい!〉

と思うのは当然のこと。

監督は、

私がこのブログで絶賛した『百円の恋』(2014年12月20日公開)の武正晴。

主演は、

『ソフトボーイ』(2010年6月19日公開)で佐賀とも縁があり、

(コチラやコチラを参照)

ここ数年、TVドラマでも映画でも主演作が続く波瑠。

私の好きな余貴美子、夏川結衣、伊藤沙莉なども出演しているので、

弥が上にも期待は高まる。

で、ワクワクしながら映画館に向かったのだった。

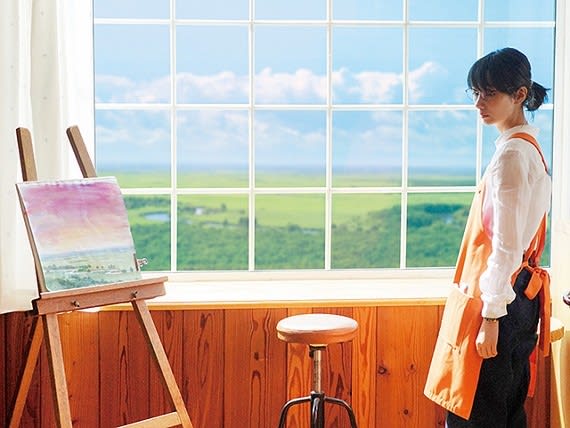

北海道、釧路湿原を望む高台のラブホテル“ホテルローヤル”。

経営者家族の一人娘・雅代(波瑠)は美大受験に失敗し、

居心地の悪さを感じながら、家業であるホテルを手伝うことになる。

アダルトグッズ会社の営業、宮川(松山ケンイチ)に淡い恋心を抱きながらも、

何も言い出せずに、黙々と仕事をこなすだけの日々。

甲斐性のない父・大吉(安田顕)に代わり、半ば諦めるように継いだホテルには、

子育てと親の介護に追われる夫婦や、

行き場を失った女子高生と妻に裏切られた高校教師など、

ひとときの「非日常」を求めて様々な客が訪れる。

そんな中、一室で心中事件が起こり、ホテルはマスコミの標的に。

さらに大吉が病に倒れ、

雅代はホテルと、そして「自分の人生」に初めて向き合っていく……

映画を見た直後は、正直、それほど心を動かされなかった。

だが、鑑賞後、日が経つにつれ、ジワジワきた。

原作を久しぶりに読み返し、

思い出すほどに、映画の各場面が蘇えった。

そして、

〈なかなか好い映画だった……〉

と、今さらながらに述懐する。

私自身、最近、こんな現象が多くなったような気がする。

鑑賞直後は、それほど感心しなかったのに、

日が経つにつれ感想が変化していくことが……

佐賀県は、

ラブホテル軒数ランキング(人口10万人あたりのラブホテル軒数)で常に上位にあり、

かつては1位に輝いたことのあるほどラブホテルの数が多い県なのであるが、(コラコラ)

昔に比べれば随分と減ってきているように感じる。

廃墟になっているラブホテルも珍しくない。

日本全体を見ても、

最盛期の1980年代には3万軒前後あったと言われるラブホテルも、

2015年には5805軒にまで激減している。(2020年の今はもっと減っているだろう)

原因としては、やはり少子高齢化が挙げられるだろう。

かつてのメインの利用客だった「団塊の世代」は高齢で元気がなくなり、(コラコラ)

現在のメインの客層である若者(20~39歳)の数は減ってきている上に、

セックスに興味を示さない「草食系男子」が増加している。

このように、衰退の一途をたどっているラブホテル業界を象徴するかのように、

映画『ホテルローヤル』も、

投稿ヌード写真の撮影をするカップルが、

廃墟となった“ホテルローヤル”を訪れるところから始まる。

かつては賑わっていた筈のラブホテルが、すでに廃業し、廃墟となっていることが、

真っ先に映画鑑賞者に知らされるのだ。

廃墟から始まる物語に明るさは期待できず、

哀しさや切なさや寂しさがこの映画を覆っているであろうことを見る者は感知する。

そして、現在のラブホテルの姿(廃墟)から始まった映画は、

過去へとさかのぼり、

雅代(波瑠)の若き日の両親がラブホテル経営を夢見るところで終わる。

このような物語構成は、原作に起因している。

桜木紫乃の原作小説は、

「シャッターチャンス」

「本日開店」

「えっち屋」

「バブルバス」

「せんせぇ」

「星を見ていた」

「ギフト」

の7つの短編から成っており、

時間の流れが、現在から過去へと向かっているのだ。

原作との違いは、

原作は、ラブホテルの経営者と、その家族、従業員、出入り業者、利用客などを、

各短篇のそれぞれの主人公にしているのだが、

映画では、経営者家族の一人娘・雅代(波瑠)を主人公に据え、

雅代を中心とした群像劇のようになっている。

そして、雅代と共に、

W主演の座を獲得しているのが、ラブホテルの一室である“203号室”。

原作を読んだ時に、一編一編に引き込まれるのと同時に、その全部でひとつの物語になっているという話の並びも含めて、これをサラッと読んでしまうともったいないなと思いました。

僕は本を読み慣れていないから細かく読んでいかないとわからないところもあるのですが、小説をバラバラに分解して書かれている一行一行からヒントを探っていくと、あるひとつの部屋がキーになっている。

あれだけたくさんの人物が出てくるなかで、どうまとめていくかという難しさもあるけれど、そのキーとなる“203号室”をひとつの主人公に見立ててみたらどうだろうと。タイトルが「ホテルローヤル」なので、主人公の一人はホテルであるべきだという思いもありました。(「ほんのひきだし」桜木紫乃×武正晴の対談より)

と、武正晴は語っていたが、言い得て妙。

私は、ラブホテルには、若い頃に何度か行ったことがあるだけなので、

皆さんのように詳しくはないのだが、(コラコラ)

ラブホテルには独特の雰囲気があると思う。

セックスする場所でありながら、

夫婦や恋人同士であっても、正々堂々と入ることがはばかられるような、

どこか、うしろめたいような雰囲気があるのだ。

秘密めいており、昼間であっても夜のような湿り気があり、

快楽や悦びを求めてくるのに、哀しみが壁にへばりついているような感覚がある。

この感じが、映画ではよく表現されていたように思う。

“203号室”もそうだが、

私は“ホテルローヤル”そのものがこの映画の主人公であったような気がした。

経営者家族の一人娘・雅代を演じた波瑠。

この雅代の役に波瑠がキャスティングされていることを知ったとき、

私は意外な気がしたことを覚えている。

〈波瑠はこういう役はしないのではないか……〉

と。

私は、そう勝手に思い込んでいた。

いつも清潔で、凛とした生き方をしている役の彼女ばかりを見てきたからか、

ラブホテルで働く波瑠が想像できなかった。

実際に本作で見た彼女は、見事に雅代に成りきっていた。

雅代というより、途中からは、原作者の桜木紫乃(の若き頃)に見えて仕方なかった。

それほど好い演技をしていた。

特に、アダルトグッズ会社の営業、宮川(松山ケンイチ)とのやりとりや、

ラブホテルを廃業し、町を出て行くところは秀逸で、

波瑠という女優がひとつ高い場所に飛躍したのを感じた。

高校教師と心中する女子高生・佐倉まりあを演じた伊藤沙莉。

今年(2020年)だけでも、

『劇場』(2020年7月17日公開)

『ステップ』(2020年7月17日公開)

『タイトル、拒絶』(2020年11月13日公開)

『十二単を着た悪魔』(2020年11月6日公開)

『ホテルローヤル』(2020年11月13日公開)

の5作の映画に出演しており、

私は全作品見ているのだが、

今年は伊藤沙莉という女優が大飛躍した年と言ってイイであろう。

数年前から彼女の演技を褒めてきた私としては、嬉しい限りなのであるが、

なんだか遠くへ行ってしまった感覚もあり、ちょっと寂しい。(笑)

主演作『タイトル、拒絶』で、

すでに第32回東京国際映画祭東京ジェムストーン賞を受賞しているが、

その他の作品でも、多くの映画賞で“助演女優賞”を受賞するものと思われる。

その他、

“ホテルローヤル”の従業員・能代ミコを演じた余貴美子、

雅代の母・田中るり子を演じた夏川結衣、

“ホテルローヤル”の客・本間恵を演じた内田慈、

雅代の父・田中大吉を演じた安田顕、

アダルトグッズ会社の営業マン・宮川を演じた松山ケンイチなどが、

北海道の小さな町の片隅で生きる人々を違和感なく演じていて感心させられた。

北海道は、

私が徒歩日本縦断したときにも感じたことであるが、

(そして、かつて川本三郎も言っていたことであるが)

「フロンティア時代のアメリカ西部」を彷彿させるところがある。

入植した一代目、

開拓地を守ろうとする二代目、

義務感なき三代目……というように、

年代によって気質も違い、覚悟も違う。

その土地から動かぬ者、

町から町へ流れる者、

漂着し、根付く者や、息絶える者。

様々な人間が行き交い、

様々な物語を紡いでいく。

やはり北海道は魅力的な場所だ。

九州に住む私は特にそう感じる。

……機会があったら、

もう一度この映画を見たいと思っている。