「新町第二集会所・三穂神社」を出て艮の方角に進み「美容室駐車場」と手書きされた看板が視界に入った。線路沿いを行くと波止浜街道に出る。

私が今治の旅でどうしても見ておきたくなったのが「金光教大井教会」の先にある「古寺の地蔵堂」だった。1日で複数の御仕置場跡を巡る機会は滅多にないからだ。

こじんまりとしたお堂の前に供養塔らしき石造物が並んでいた。「大乗妙典一石一字」碑隣の大きな石の裏には「昭和八年七月 鴨頭ヨシ子 建之」の刻銘があった。

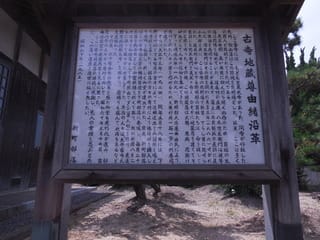

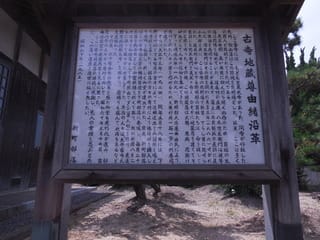

背後に「古寺地蔵尊由緒沿革」の説明板が設置されており部外者が歴史的背景を理解するのに非常に役立った。私は地蔵尊に手を合わせながら地元の問題点について色々と考えた。

古寺地蔵尊由緒沿革

ここ古寺には、もともと真光寺があった。同寺が移転したため、松山藩はこの跡地を処刑場とした。以来、ここは多くの罪人が処刑されてきた地である。

貞享年間、高い年貢に加え打ち続く凶作のため、百姓の生活は悲惨を極めていた。延喜村の庄屋、八木忠左衛門は彼等の生活を座視することが出来ず、藩主に年貢軽減の直訴に及んだ。忠左衛門はその罪を問われ貞享三年 (一六八六) せがれ小太郎と共に、ここ古寺の処刑場で斬首、さらし首に処せられた。延喜村を中心とする野間郡の百姓たちは、命を賭して直訴した忠左衛門を義民と称え、ひそかに地蔵尊を建てて、その菩提を弔った。その後、この地蔵尊は、火難、悪病、厄除け地蔵として人々の信仰を集めてきた。

下って明治二年 (一八六九) 野間郡大庄屋井出氏により、処刑された人々の霊を慰めるため「大乗妙典一石一字」の供養塔が建てられた。

さらに大正十三年 (一九二四) 、同年五月十八日には、下町を中心とする有志の方々によって近郷近在で御詠歌を唱えて浄財を募ったりの方々の寄付により隣接地を購入して境内を拡張し、新しく御堂が建立された。爾来、新町は、この古寺地蔵堂の維持管理を下町に委嘱し、毎月二十三日を、御命日として御霊供膳を備えて祭り、殊に新暦八月二十三日を、御縁日として下町総出でダシ (藁人形) を作り、表通りに飾って賑やかに供養してきた。参詣の人々は「大井古寺火難悪病厄除お守り」を授かり、盆踊りも盛んで夜店も出るなど大変賑った。

その後、六十有余年の歳月を経た御堂も老朽化が進み、内外の人々から寄付を仰いで昭和六十年三月十七日、古寺地蔵堂の新築再建を見るに至った。

ここに古寺地蔵尊の功徳に感謝し、先人の業績を偲ぶと共に、この尊い遺産を後世に伝え残したい。

昭和六十年(一九八五) 新町

恥かしいことに福山では性質の悪いジンケンゴロの顔色をうかがう【似非】郷土史家が白を黒と言う。

当時の重罪人は義民だけではないことを子どもに明確に教えていく必要がある。江戸時代の藩は曲がりなりにも法治国家であったのだから(罪と罰の関係)。定説を疑うことによって見えてくるものは多い。