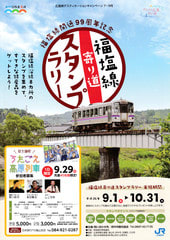

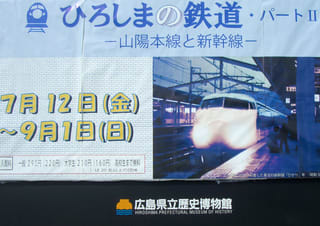

広島県デスティネーションキャンペーン・福塩線開通99周年記念・福塩線寄り道スタンプラリーのスタンプポイントは計8カ所。福山エリアは西町の広島県立歴史博物館とJR神辺駅の2カ所である。スタンプを押して50円切手を貼り府中市観光協会まで郵送すると抽選でプレゼントが当たる。応募は2ポイント達成コースからOK、全部集める場合は自動車が必要だ。

風情ある神辺宿や国分寺などをじっくり見て歩くのに最低半日は欲しい。谷口屋の茶山饅頭を食べて西本陣と廉塾(養魚池)見学がおすすめ。時間の余裕があれば古墳まで足をのばしてもいい。

お隣の府中市で贅沢に1泊して翌日観光して帰ってくるコースが楽しいかも。最後の画像は横尾駅を出て鶴ヶ橋南詰を通過し神辺駅へ向かう福塩線。福山市中心部で暮らす人間にはこの黄色い車両の方が馴染が深い。

風情ある神辺宿や国分寺などをじっくり見て歩くのに最低半日は欲しい。谷口屋の茶山饅頭を食べて西本陣と廉塾(養魚池)見学がおすすめ。時間の余裕があれば古墳まで足をのばしてもいい。

お隣の府中市で贅沢に1泊して翌日観光して帰ってくるコースが楽しいかも。最後の画像は横尾駅を出て鶴ヶ橋南詰を通過し神辺駅へ向かう福塩線。福山市中心部で暮らす人間にはこの黄色い車両の方が馴染が深い。

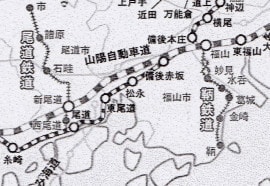

9月1日から2ヶ月にわたり福塩線寄り道スタンプラリーが実施される。福塩線の原型は大正3年(1914)に開業した両備軽便鉄道である。

当初は両備福山駅と府中町駅までの区間であった。その後国有化され福塩線と名を変え本庄を経由して横尾駅に入る新線に付け替えられた。故に今でも福山市内には両備鉄道の遺構が残っているのである。来年は両備軽便鉄道開業から100年を迎えるので福塩線の利用を促すキャンペーンを打ち出してきたということだろう。

当初は両備福山駅と府中町駅までの区間であった。その後国有化され福塩線と名を変え本庄を経由して横尾駅に入る新線に付け替えられた。故に今でも福山市内には両備鉄道の遺構が残っているのである。来年は両備軽便鉄道開業から100年を迎えるので福塩線の利用を促すキャンペーンを打ち出してきたということだろう。

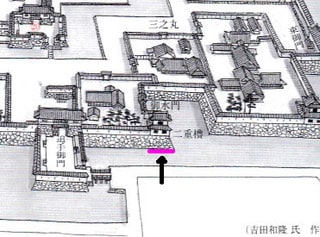

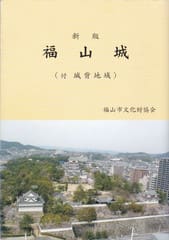

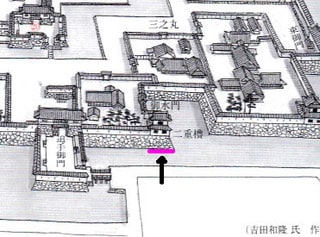

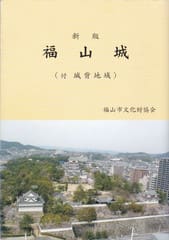

二重櫓台の南側石垣上部前に「舟入は、保存のため埋め戻して地表にラインを表示…」と記されているが、城マニアは別として市外や県外の方は理解に苦しむと思う。そこで『新版福山城 / 福山市文化財協会(2006年)』の付録を拡大して説明しよう。

先ずは福山城全景復元図をご覧いただこう。御水門の下(=南)、二重櫓と書かれているところに私は立っている(→赤紫色のライン)ことになる。『新版福山城』の31ページ(三之丸南側)には「勘定所東に二重櫓(五間・五間)が付櫓(三間半・二間)をともなって、北に水門(二間半)が外堀から入り込み、石段を下って堀の水を汲めるようになっていた」という記述がある。

続いて福山城周辺今昔対比地図で舟入状遺構の場所を確認しよう。バス案内所は舟入・二重櫓があった場所のすぐ東(南外堀を埋めた上)に建設されたことが分かる。『新版福山城』は郷土史を研究する上での必読書であり、抑制のきいた文章で手短にまとめられているのが素晴らしい。地図を片手に変化し続ける福山市中心部を歩いて江戸期の情景を思い浮かべるのもなかなかオツなものだ。過去と現在はちゃんと繋がっているのだから。

投稿通知 Twitter Twitter facebookFacebook

先ずは福山城全景復元図をご覧いただこう。御水門の下(=南)、二重櫓と書かれているところに私は立っている(→赤紫色のライン)ことになる。『新版福山城』の31ページ(三之丸南側)には「勘定所東に二重櫓(五間・五間)が付櫓(三間半・二間)をともなって、北に水門(二間半)が外堀から入り込み、石段を下って堀の水を汲めるようになっていた」という記述がある。

続いて福山城周辺今昔対比地図で舟入状遺構の場所を確認しよう。バス案内所は舟入・二重櫓があった場所のすぐ東(南外堀を埋めた上)に建設されたことが分かる。『新版福山城』は郷土史を研究する上での必読書であり、抑制のきいた文章で手短にまとめられているのが素晴らしい。地図を片手に変化し続ける福山市中心部を歩いて江戸期の情景を思い浮かべるのもなかなかオツなものだ。過去と現在はちゃんと繋がっているのだから。

投稿通知 Twitter Twitter facebookFacebook

若い頃に福山まで車を飛ばして飲みに来ていたと言う岡山人から最近のJR福山駅南口の様子を尋ねられた。私は簡潔に「小奇麗になりましたよ。今はさんすて(旧サントーク)の拡張工事をやってます」と答えておいた。

一回り以上年上の彼が新しくなったバス乗り場を見たら少しは驚くだろう。地下送迎場の建設を急ぎたい市と福山城遺構の保存を求める市民団体との間には過去激しいやり取りがあって舟入・二重櫓台の南側石垣が築城当時の高さに復元され上部のみが一般に公開されている。福山城は三十万石クラスの大名の城に匹敵するほどの規模であった(これには徳川家康公と初代福山藩主・水野勝成公とはいとこにあたることが関係している)

福山城

備後福山城は、江戸時代初期の1819年(元和5年)に、備後10万石の藩主として配置された譜代大名の水野勝成により築城された近世城郭で、1822年(元和8年)に完成しました。

五層の天守を中心として、7棟の三重櫓、14棟の二十櫓、多くの渡櫓が建ち並び、内堀と外堀を備えた壮大な平山城で、外堀は築城当初、入江(入川)を通じて海と直接つながっていました。

福山城は、江戸時代を通じて、水野氏、松平氏、阿部氏と続いた福山藩政の中心的な施設としての役割を果してきました。明治維新の後、廃城令により、天守、伏見櫓、筋鉄御門などを残して城の建物は撤去されました。さらに内堀、外堀も鉄道用地や市街地化にともなって昭和初期には全て埋められました。

「福山駅前に残る福山城遺構のパネル」には発掘時の二重櫓台の石垣、御水門入口の石段の写真が補足説明として印刷されている。福山駅の在来線ホームから私が撮影した発掘調査の写真も参考にしていただきたい。

一回り以上年上の彼が新しくなったバス乗り場を見たら少しは驚くだろう。地下送迎場の建設を急ぎたい市と福山城遺構の保存を求める市民団体との間には過去激しいやり取りがあって舟入・二重櫓台の南側石垣が築城当時の高さに復元され上部のみが一般に公開されている。福山城は三十万石クラスの大名の城に匹敵するほどの規模であった(これには徳川家康公と初代福山藩主・水野勝成公とはいとこにあたることが関係している)

福山城

備後福山城は、江戸時代初期の1819年(元和5年)に、備後10万石の藩主として配置された譜代大名の水野勝成により築城された近世城郭で、1822年(元和8年)に完成しました。

五層の天守を中心として、7棟の三重櫓、14棟の二十櫓、多くの渡櫓が建ち並び、内堀と外堀を備えた壮大な平山城で、外堀は築城当初、入江(入川)を通じて海と直接つながっていました。

福山城は、江戸時代を通じて、水野氏、松平氏、阿部氏と続いた福山藩政の中心的な施設としての役割を果してきました。明治維新の後、廃城令により、天守、伏見櫓、筋鉄御門などを残して城の建物は撤去されました。さらに内堀、外堀も鉄道用地や市街地化にともなって昭和初期には全て埋められました。

「福山駅前に残る福山城遺構のパネル」には発掘時の二重櫓台の石垣、御水門入口の石段の写真が補足説明として印刷されている。福山駅の在来線ホームから私が撮影した発掘調査の写真も参考にしていただきたい。

玉島巡りを終えてバス乗り場へ向かう途中に見つけたシブいパン屋さん。大正元年(1912)創業ということだから私が入店した時には百周年を迎えていたことになる。

お昼頃陳列してあるパンは既に残り少なかった。その中で私が手をのばしたのはメロンパン(売価100円だったと思う)だった。パッケージのデザイン・m(メロンの頭文字)の先にマスクメロンがぶら下がっているのが面白い。

格子状の溝が入ったメロンパンの外側はサクサクで内側はふんわりしている。控えめに挟まれたバタークリームがいかにも昭和の味で泣かせる。いい大人でさえも冷たい牛乳と一緒に食べたくなるような菓子パンだ。

関西や広島県の一部ではメロンパンのことをサンライズと呼ぶようだが、福山(備後地方)ではメロンパンの名称が普通である。少なくとも私は親や友達がサンライズと言うのを一度も聞いたことはない。福山は岡山食文化圏に含まれるので当然だろう。

お昼頃陳列してあるパンは既に残り少なかった。その中で私が手をのばしたのはメロンパン(売価100円だったと思う)だった。パッケージのデザイン・m(メロンの頭文字)の先にマスクメロンがぶら下がっているのが面白い。

格子状の溝が入ったメロンパンの外側はサクサクで内側はふんわりしている。控えめに挟まれたバタークリームがいかにも昭和の味で泣かせる。いい大人でさえも冷たい牛乳と一緒に食べたくなるような菓子パンだ。

関西や広島県の一部ではメロンパンのことをサンライズと呼ぶようだが、福山(備後地方)ではメロンパンの名称が普通である。少なくとも私は親や友達がサンライズと言うのを一度も聞いたことはない。福山は岡山食文化圏に含まれるので当然だろう。

喫茶良寛庵(玉島中央町1丁目16-27)の東隣がトイタたこ焼き店(同1丁目16-1)である。トイタの向かい、緑色の装飾テントを持つ金光堂新町店(同1丁目15-1)。金光堂の前辺りにあった阿弥陀水門についてはこの前触れた。

新町通り周辺地図を見るとトイタは銀座商店街入口の手前にあることが分かる。「Panasonic」の看板が出ているのがアカザワ電器本店だ。本題のたこ焼の話に戻そう。

8個入りが150円。私は安さと味に驚愕した。幼い頃に食べたたこ焼と味と食感とが非常によく似ていた。大阪のたこ焼とは全く異なる生地、つまり水溶き小麦粉で糊を炊いたようなプルプル感、ウスターソースをベースにしたスパイシーな味付け。

ケロチャン(福山市三吉町5丁目・すし丸三吉店の斜向かいにあった持ち帰り専門のたこ焼店)の味を玉島で思い出し胸がキューンとなった。昭和50年代初頭の活気に溢れた情景までも蘇って来たのである。

新町通り周辺地図を見るとトイタは銀座商店街入口の手前にあることが分かる。「Panasonic」の看板が出ているのがアカザワ電器本店だ。本題のたこ焼の話に戻そう。

8個入りが150円。私は安さと味に驚愕した。幼い頃に食べたたこ焼と味と食感とが非常によく似ていた。大阪のたこ焼とは全く異なる生地、つまり水溶き小麦粉で糊を炊いたようなプルプル感、ウスターソースをベースにしたスパイシーな味付け。

ケロチャン(福山市三吉町5丁目・すし丸三吉店の斜向かいにあった持ち帰り専門のたこ焼店)の味を玉島で思い出し胸がキューンとなった。昭和50年代初頭の活気に溢れた情景までも蘇って来たのである。

会資会社安原倉庫の少し東に建つ「史蹟女流歌人安原玉樹生家」の石碑。玉島文化協会と玉島観光文化振興会が平成二十四年(2012)一月八日に建立した。

安原玉樹は玉島東綿屋(中原家)の娘(久子)のことで十八の時に角清水屋(醤油業を営む安原家)に嫁いだ。角清水屋は現在の総社市総社2丁目(旧松山街道沿い)に存在した豪商。

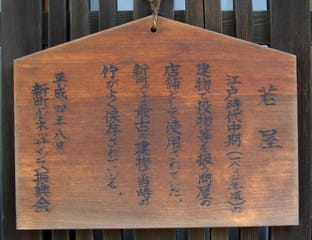

石碑の背後に見える家(玉島中央町1丁目15-6)は一部がなまこ壁で江戸期の建造物である。屋号は若屋で新町筋では最古と言われる。

若屋

江戸時代中期(一、八〇〇年頃)の建物で穀物等を扱う問屋の店舗として使用されていた。

新町では最古の建物で当時の佇がよく保存されている

平成四年八月 新町ルネッサンス振興会

新町通りには歴史的建造の前(跡地にも)に石碑・説明板を多数し設置観光客が玉島発展の歴史に感心を抱くような配慮がなされている。広大な干拓地(新田開発着手から完成まで)や高瀬通し(運河)の絵図を含む初心者向け観光ガイドマップの作成が今後の課題であろう。我が故郷・福山市にも同じことが言える。

安原玉樹は玉島東綿屋(中原家)の娘(久子)のことで十八の時に角清水屋(醤油業を営む安原家)に嫁いだ。角清水屋は現在の総社市総社2丁目(旧松山街道沿い)に存在した豪商。

石碑の背後に見える家(玉島中央町1丁目15-6)は一部がなまこ壁で江戸期の建造物である。屋号は若屋で新町筋では最古と言われる。

若屋

江戸時代中期(一、八〇〇年頃)の建物で穀物等を扱う問屋の店舗として使用されていた。

新町では最古の建物で当時の佇がよく保存されている

平成四年八月 新町ルネッサンス振興会

新町通りには歴史的建造の前(跡地にも)に石碑・説明板を多数し設置観光客が玉島発展の歴史に感心を抱くような配慮がなされている。広大な干拓地(新田開発着手から完成まで)や高瀬通し(運河)の絵図を含む初心者向け観光ガイドマップの作成が今後の課題であろう。我が故郷・福山市にも同じことが言える。

玉島歴史民俗海洋史料館前の道路から一本南の新町通りへ移動する。東へ約150m行くと甕江先生旧宅と書かれた石碑が建っている。

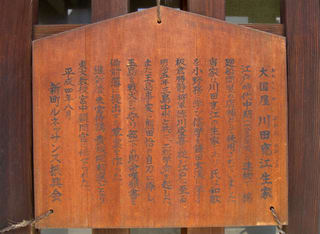

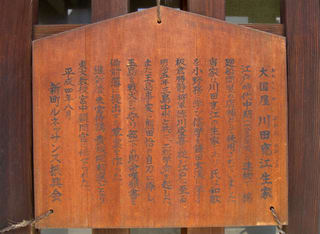

大きな屋敷の格子戸には案内板が紐で括り付けられており、大国屋という屋号の廻船問屋であったことが分かる。

大国屋 川田甕江生家

江戸時代中期(一八〇〇年頃)の建物で綿廻船問屋の店舗として使用されていました、当家は川田甕江の生家であり氏は和歌を小野務に学び儒学を鎌田玄渓に学ぶ板倉勝静将軍徳川慶喜に従い江戸に至る

明治五年三島中州と共に「二松学舎」を起こした。

また玉島事変に熊田恰の自刃に際し玉島を戦火から守り部下の助命嘆願書を備前藩に提出する草案を作った。

維新後、東宮待講、貴族院勅選となり東大教授宮中顧問官に任ぜられた。

平成四年八月 新町ルネッサンス振興会

川田甕江は幕末の漢学者で玄孫(やしゃご)に相良直美がいる。甕江(おおこう)とは玉島港の別名で港の形が水甕に似ていることに因む。甕江の生家は現在合資会社安原倉庫(玉島中央町1丁目15-11)の事務所として使用されている。

大きな屋敷の格子戸には案内板が紐で括り付けられており、大国屋という屋号の廻船問屋であったことが分かる。

大国屋 川田甕江生家

江戸時代中期(一八〇〇年頃)の建物で綿廻船問屋の店舗として使用されていました、当家は川田甕江の生家であり氏は和歌を小野務に学び儒学を鎌田玄渓に学ぶ板倉勝静将軍徳川慶喜に従い江戸に至る

明治五年三島中州と共に「二松学舎」を起こした。

また玉島事変に熊田恰の自刃に際し玉島を戦火から守り部下の助命嘆願書を備前藩に提出する草案を作った。

維新後、東宮待講、貴族院勅選となり東大教授宮中顧問官に任ぜられた。

平成四年八月 新町ルネッサンス振興会

川田甕江は幕末の漢学者で玄孫(やしゃご)に相良直美がいる。甕江(おおこう)とは玉島港の別名で港の形が水甕に似ていることに因む。甕江の生家は現在合資会社安原倉庫(玉島中央町1丁目15-11)の事務所として使用されている。