国道2号線沿いの植え込み。完全に枯れた花なのに何故か落ちない。無残な姿は今の政権与党と全く同じだ。

ワンフレーズ政権交代(苦笑)からもう少しで3年目に入りそうだが、何か1つでも良いことがあっただろうか。賢国民はきっと考えているはずだ。「ゲリラ的な戦法で荒療治が必要だ」と。

正論を吐くのは、国民の生命を危険にさらしても一向に平気な現体制に終止符を打った後でいい、3Kコラム担当のおばさんよ。まず有政府状態に一刻も早く戻すこと。民の知的水準を上げるのは本当に大変だが、この地道な取り組みが結果的に国防につながる。

ワンフレーズ政権交代(苦笑)からもう少しで3年目に入りそうだが、何か1つでも良いことがあっただろうか。賢国民はきっと考えているはずだ。「ゲリラ的な戦法で荒療治が必要だ」と。

正論を吐くのは、国民の生命を危険にさらしても一向に平気な現体制に終止符を打った後でいい、3Kコラム担当のおばさんよ。まず有政府状態に一刻も早く戻すこと。民の知的水準を上げるのは本当に大変だが、この地道な取り組みが結果的に国防につながる。

福山市の西桜町公園(西桜町1丁目11)に入る。すぐ南側に忌まわしい火災事故現場となったホテルプリンスが建っている。経営者の女性を実名で報道したのは私の知る限りでは中国新聞だけであった。私は名も知らぬ犠牲者の冥福を祈った。

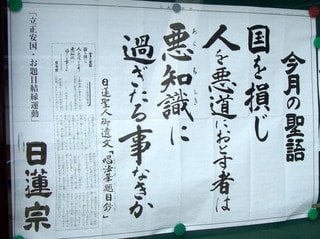

立入禁止となったボロボロのホテルを後にして日蓮宗・桃林山通安寺に立ち寄る。すこぶる近代的な門の横には伝道掲示板があり、今月の聖語が貼り出されていた。

「これってまさにイボとサルの最凶コンビのことやんか」と言って私は苦笑した。自己弁護だけが取り柄の極悪人がいくら頑張って逃げようとしても仕置きと晒しは必ず行われるはずだ。我々はその時鬼の形相で汚き屍を見つめているであろう。

…国を動かす立場の者が「悪知識」に染まれば、国を損ね、社会を壊し、人間の営みを破りかねません。そうならないために日蓮聖人は、真実を見透す知恵の眼が必要であると示され、蓮の花のように泥水(悪知識)に染まらない美しい心を養わなければならないと戒められたのです。蓮の心を持った人はつまずいても、そのつまづきから大きく学んで成長する力を備えます。個人は勿論、社会の安穏のためにも、私達は蓮の心を持ちしっかりと前へ歩まなければならないのです。

立入禁止となったボロボロのホテルを後にして日蓮宗・桃林山通安寺に立ち寄る。すこぶる近代的な門の横には伝道掲示板があり、今月の聖語が貼り出されていた。

「これってまさにイボとサルの最凶コンビのことやんか」と言って私は苦笑した。自己弁護だけが取り柄の極悪人がいくら頑張って逃げようとしても仕置きと晒しは必ず行われるはずだ。我々はその時鬼の形相で汚き屍を見つめているであろう。

…国を動かす立場の者が「悪知識」に染まれば、国を損ね、社会を壊し、人間の営みを破りかねません。そうならないために日蓮聖人は、真実を見透す知恵の眼が必要であると示され、蓮の花のように泥水(悪知識)に染まらない美しい心を養わなければならないと戒められたのです。蓮の心を持った人はつまずいても、そのつまづきから大きく学んで成長する力を備えます。個人は勿論、社会の安穏のためにも、私達は蓮の心を持ちしっかりと前へ歩まなければならないのです。

みずほ銀行福山支店(福山市延広町1‐23)ATM前には振り込め詐欺などを未然に防ぐために係員が立っている。機械操作が苦手な人にも助け舟を出すのであるが、東京都尖閣諸島寄附金口座についても丁寧に教えてくれる。

寄附金を振り込みたいと伝えると金額と名前入力以前の操作が省略できるので有難い。ちなみに硬貨(ワンコイン)でも振り込み手数料は無料。ある知恵者が「重要なのは額ではなく心意気」と言っておられた。極端な話、100円でも良いのである。毎月100円ずつ振り込んで振り込み件数をアップさせるという(視覚的に訴える)手法は売国奴(≒頭塵虚臭)が最も嫌がるのである。

事実、最初は東京都民の銭を使うとは何事かと鼻息の荒かった左お捻り(≒垢犬)が玉を抜かれた犬のように静かになった(既に寄附金は9億円を超えた)。厚かましい隣国にははっきりと拒絶の姿勢を国民自らが示せばいいのである。石原都知事の戦略は見事に成功し、疫病神封じの気運まで高まっている(笑)

私も一日本国民として僅かな額ではあるが、寄附させてもらった。これからも間を置いて続けていきたいと思う。

※東京都尖閣諸島寄附金について

振込み先

みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)

普通預金 口座番号 1053860

口座名「東京都尖閣諸島寄附金」

寄附金を振り込みたいと伝えると金額と名前入力以前の操作が省略できるので有難い。ちなみに硬貨(ワンコイン)でも振り込み手数料は無料。ある知恵者が「重要なのは額ではなく心意気」と言っておられた。極端な話、100円でも良いのである。毎月100円ずつ振り込んで振り込み件数をアップさせるという(視覚的に訴える)手法は売国奴(≒頭塵虚臭)が最も嫌がるのである。

事実、最初は東京都民の銭を使うとは何事かと鼻息の荒かった左お捻り(≒垢犬)が玉を抜かれた犬のように静かになった(既に寄附金は9億円を超えた)。厚かましい隣国にははっきりと拒絶の姿勢を国民自らが示せばいいのである。石原都知事の戦略は見事に成功し、疫病神封じの気運まで高まっている(笑)

私も一日本国民として僅かな額ではあるが、寄附させてもらった。これからも間を置いて続けていきたいと思う。

※東京都尖閣諸島寄附金について

振込み先

みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)

普通預金 口座番号 1053860

口座名「東京都尖閣諸島寄附金」

不思議なもので和菓子を食べると力がみなぎってくる。ちゃっちゃと(新)草津川を越え矢倉橋南詰から草津宿を望み別れを惜しんだ。私は矢倉1丁目(旧矢倉村)に入った。ここから旧東海道は細くなる。

東海道沿いには浄土宗・法照山光傳寺(矢倉1丁目5-43)が建っている。伝承では承平年間(931~938)の創建で古刹の一つと言ってよかろう。

江戸期創業と言われる古川酒造(矢倉1丁目3-33)の前を通過する。銘酒「天井川」の製造メーカーとして有名だ。宿場町の周辺には必ず1、2つ酒蔵があることを歩き旅で学んだ。

矢倉道標(東海道と矢橋道の分岐点に建つ)を右手に眺めJR南草津駅に向かう。駅に着いたのは福助堂を出てから25分後であった。希望の電車には間に合わなかったが、待ち時間を利用して記念スタンプ「草津市の花・あおばなのある駅」を葉書に押した。こうして6時間にも及ぶ草津の旅は終了したのである。

東海道沿いには浄土宗・法照山光傳寺(矢倉1丁目5-43)が建っている。伝承では承平年間(931~938)の創建で古刹の一つと言ってよかろう。

江戸期創業と言われる古川酒造(矢倉1丁目3-33)の前を通過する。銘酒「天井川」の製造メーカーとして有名だ。宿場町の周辺には必ず1、2つ酒蔵があることを歩き旅で学んだ。

矢倉道標(東海道と矢橋道の分岐点に建つ)を右手に眺めJR南草津駅に向かう。駅に着いたのは福助堂を出てから25分後であった。希望の電車には間に合わなかったが、待ち時間を利用して記念スタンプ「草津市の花・あおばなのある駅」を葉書に押した。こうして6時間にも及ぶ草津の旅は終了したのである。

私は近年まで豆ご飯が苦手だった。実家では大量の生豆を米と一緒に炊き上げるので豆の味は米によく染み込んでいたが、豆の色が悪くなりムレ臭がした。見栄えと香りと食感のすべてが気に入らなかった。

ところが、作り方を炊き込みから混ぜ込みに変えて好物となったのである。しわを寄せずにゆでたグリーンピースを熱々のご飯(出汁昆布と塩を入れて炊いたもの)に加えて10分ほど蒸らした後にざっくりと混ぜる。こうすると豆の鮮やかな緑色と形は失われずによい香りが漂う。

そして塩味のご飯が豆本来の味を引き立たせるのである。旨みを抽出する炊き込みに大して旨みを閉じ込める混ぜ込み。私は独立した旨みを一緒に味わう方に軍配を上げる。

ところが、作り方を炊き込みから混ぜ込みに変えて好物となったのである。しわを寄せずにゆでたグリーンピースを熱々のご飯(出汁昆布と塩を入れて炊いたもの)に加えて10分ほど蒸らした後にざっくりと混ぜる。こうすると豆の鮮やかな緑色と形は失われずによい香りが漂う。

そして塩味のご飯が豆本来の味を引き立たせるのである。旨みを抽出する炊き込みに大して旨みを閉じ込める混ぜ込み。私は独立した旨みを一緒に味わう方に軍配を上げる。

立木神社表鳥居前から東海道に出て南へ向かう。歩いている時はあまり意識しなかったのであるが、道は僅かに蛇行を続ける。グーグルマップなどを拡大して見ると、それがよく分かる。わざと道を曲げて見通しを悪くしているのだ。

小腹の空いた旅人は福助堂(草津4丁目2‐24)という和菓子屋に入った。そして「うぐいすもちを下さい」と言って右手のひとさし指を立てた。温和な表情の主人は小さな紙袋に菓子を入れてくれたのだが、一刻も早く食べたかった。

それで「店の中で食べさせてもらってもえーですか」と聞いてみた。おっちゃんは少し驚いたような表情を一瞬浮かべたが、すぐに頷いてくれた。

福助堂のうぐいすもちは粒あんをもちで包みうぐいす粉(=青きな粉)を塗したものだろう。もちの両端をつまんでうぐいすに見立てた菓子は可愛らしい。またうぐいすの暗緑茶色の羽(※)を青きな粉で表現する所に日本の美がある。

きな粉のほろ苦さによって舌の上でもちが上品な甘さになるよう緻密な計算がなされている。1個70円の庶民的価格には脱帽である。やはり近畿圏は和菓子のレベルが高い。中国地方で対抗できるのは城下町の松江くらいしか思い浮かばなかった。

店を出てほどなくして(新)草津川に架かる矢倉橋の袂に到着した。宮川の南にあった黒門はこの辺りに移転したことが記録に残っている。門は宿場入り口の見張り所として機能していたのである。

※追記

実際のうぐいすの羽は薄茶色に近い。ゆえに江戸時代のうぐいすもちには普通のきな粉を使用していたという。青きな粉の出現は昭和に入ってからの話で、それが主流となるのは敗戦後である。時代の要望に合わせて見た目(明るさが食欲をそそる)を重視したということか。

現在のうぐいすもちは緑の鮮やかな偽うぐいす(めじろ)の羽の色に近い。私を含めてめじろをうぐいすと思って(=勘違いして)いた人は多い。実際、テレビでさえもこの間違いを犯している。

和菓子の世界では原料や味が少しずつ変わることは決して珍しいことではない。あのうばがもちも誕生当初と現在とでは形も大きさも異なっている(経営者もである)のだから。

小腹の空いた旅人は福助堂(草津4丁目2‐24)という和菓子屋に入った。そして「うぐいすもちを下さい」と言って右手のひとさし指を立てた。温和な表情の主人は小さな紙袋に菓子を入れてくれたのだが、一刻も早く食べたかった。

それで「店の中で食べさせてもらってもえーですか」と聞いてみた。おっちゃんは少し驚いたような表情を一瞬浮かべたが、すぐに頷いてくれた。

福助堂のうぐいすもちは粒あんをもちで包みうぐいす粉(=青きな粉)を塗したものだろう。もちの両端をつまんでうぐいすに見立てた菓子は可愛らしい。またうぐいすの暗緑茶色の羽(※)を青きな粉で表現する所に日本の美がある。

きな粉のほろ苦さによって舌の上でもちが上品な甘さになるよう緻密な計算がなされている。1個70円の庶民的価格には脱帽である。やはり近畿圏は和菓子のレベルが高い。中国地方で対抗できるのは城下町の松江くらいしか思い浮かばなかった。

店を出てほどなくして(新)草津川に架かる矢倉橋の袂に到着した。宮川の南にあった黒門はこの辺りに移転したことが記録に残っている。門は宿場入り口の見張り所として機能していたのである。

※追記

実際のうぐいすの羽は薄茶色に近い。ゆえに江戸時代のうぐいすもちには普通のきな粉を使用していたという。青きな粉の出現は昭和に入ってからの話で、それが主流となるのは敗戦後である。時代の要望に合わせて見た目(明るさが食欲をそそる)を重視したということか。

現在のうぐいすもちは緑の鮮やかな偽うぐいす(めじろ)の羽の色に近い。私を含めてめじろをうぐいすと思って(=勘違いして)いた人は多い。実際、テレビでさえもこの間違いを犯している。

和菓子の世界では原料や味が少しずつ変わることは決して珍しいことではない。あのうばがもちも誕生当初と現在とでは形も大きさも異なっている(経営者もである)のだから。

交通安全厄除けの神社として信仰を集める立木神社。その歴史はおよそ1250年。私は厳かな気持ちで神門を潜った。

祭神の武甕槌命(タケミカヅチノコト)は日本神話に出てくる神で火の神・カグツチの血から生まれたとされる。カグツチの誕生はイザナミが黄泉の国に旅立つ原因(出産の際の火傷)となりイザナギを激怒させた経緯は広く知られている。

参拝を終えて鳥居に向かおうとすると明治天皇御製(ぎょせい)と刻まれた石碑が目に入った。草書の心得がある戦前生まれの人ならばスラスラと読みあげるだろうが、現代人には難しい。かなの一部には漢字が当てられている。

これは「いにしへの すがたのまゝに あらためぬ 神のやしろぞ たふとかりける」という式年遷宮(伊勢神宮の社殿を20年ごとに建て替える神事)についてお詠みになった和歌であり、我々が学びとることは実に多い。第1回神宮式年遷宮が行われたのは持統天皇4年(690)で来年(2013)に第62回を迎える。1300年以上に亘り昔のやり方で続けられていることに私は深い感動を覚えるのだ。

変革という聞こえのよい言葉(幻想)に簡単に惑わされ最悪の結果を招いた(神を畏れ崇めることも忘れた)罪人たちも来年は否が応でも現実を直視することになる。火事場泥棒および盗賊を手引きした者どもの仕置きは当然たんたんと行われるだろう。深い反省の後に真の国家再生が始まる。

祭神の武甕槌命(タケミカヅチノコト)は日本神話に出てくる神で火の神・カグツチの血から生まれたとされる。カグツチの誕生はイザナミが黄泉の国に旅立つ原因(出産の際の火傷)となりイザナギを激怒させた経緯は広く知られている。

参拝を終えて鳥居に向かおうとすると明治天皇御製(ぎょせい)と刻まれた石碑が目に入った。草書の心得がある戦前生まれの人ならばスラスラと読みあげるだろうが、現代人には難しい。かなの一部には漢字が当てられている。

これは「いにしへの すがたのまゝに あらためぬ 神のやしろぞ たふとかりける」という式年遷宮(伊勢神宮の社殿を20年ごとに建て替える神事)についてお詠みになった和歌であり、我々が学びとることは実に多い。第1回神宮式年遷宮が行われたのは持統天皇4年(690)で来年(2013)に第62回を迎える。1300年以上に亘り昔のやり方で続けられていることに私は深い感動を覚えるのだ。

変革という聞こえのよい言葉(幻想)に簡単に惑わされ最悪の結果を招いた(神を畏れ崇めることも忘れた)罪人たちも来年は否が応でも現実を直視することになる。火事場泥棒および盗賊を手引きした者どもの仕置きは当然たんたんと行われるだろう。深い反省の後に真の国家再生が始まる。