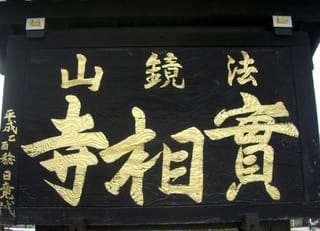

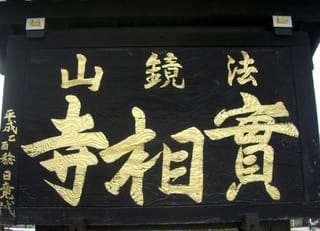

日蓮宗の實相寺は見所が多い。参道の左側に福山城東外堀石垣が移築保存されており山門ももと神辺城の城門である。

本堂は水野家下屋敷を改築したもので慶安5年(1652)の建築といわれ、寛文6年(1666)に現在地に移築された。

桜丘小学校のグランドを背にして墓地から城下を見下ろした。ドイツ製の塔時計が境内に設置されているのは珍しい。明浄保育園からはにぎやかな声が聞こえ普通の寺とは違った雰囲気が味わえる。實相寺のホームページは非常によくできているので歴史好きは要チェックだ。

参詣を済ませて通称:吉津の坂(※実際には峠と言った方が適切な表現だ)を上って行くと左手の歩道沿いにコンクリート製のお堂があり石造の合掌地蔵(及び両脇に二体の小石仏)が祀られている。いつも思うのだが、不気味な雰囲気を醸し出している。この上りは東京九段の坂並みにきつい。江戸期に荷車を押して物資を運搬する者にとっては相当の難所であったろう。

中国放送福山支局の下を通過してまもなく立派な石塔を見つけた。この辺りを藪路大峠(やぶろおおたお)と言うようである。

私は「今日はいい機会だ」と思い、わざわざ六体の小さな石仏が祀られているところまで引き返した。地蔵の背後から竹が生い茂る山道を駆け上がると梅が満開であった。

舞い散る花びらを眺めた後、藩政時代の御仕置場の方を向いた。世を騒がせた罪で串刺しにされ息絶える極悪人は今の頭塵政治家よりもはるかに肝が座っていたのかもしれぬ。

にほんブログ村

本堂は水野家下屋敷を改築したもので慶安5年(1652)の建築といわれ、寛文6年(1666)に現在地に移築された。

桜丘小学校のグランドを背にして墓地から城下を見下ろした。ドイツ製の塔時計が境内に設置されているのは珍しい。明浄保育園からはにぎやかな声が聞こえ普通の寺とは違った雰囲気が味わえる。實相寺のホームページは非常によくできているので歴史好きは要チェックだ。

参詣を済ませて通称:吉津の坂(※実際には峠と言った方が適切な表現だ)を上って行くと左手の歩道沿いにコンクリート製のお堂があり石造の合掌地蔵(及び両脇に二体の小石仏)が祀られている。いつも思うのだが、不気味な雰囲気を醸し出している。この上りは東京九段の坂並みにきつい。江戸期に荷車を押して物資を運搬する者にとっては相当の難所であったろう。

中国放送福山支局の下を通過してまもなく立派な石塔を見つけた。この辺りを藪路大峠(やぶろおおたお)と言うようである。

私は「今日はいい機会だ」と思い、わざわざ六体の小さな石仏が祀られているところまで引き返した。地蔵の背後から竹が生い茂る山道を駆け上がると梅が満開であった。

舞い散る花びらを眺めた後、藩政時代の御仕置場の方を向いた。世を騒がせた罪で串刺しにされ息絶える極悪人は今の頭塵政治家よりもはるかに肝が座っていたのかもしれぬ。

にほんブログ村

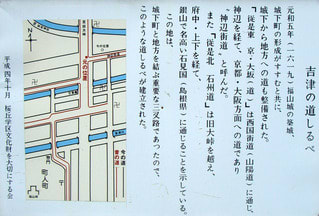

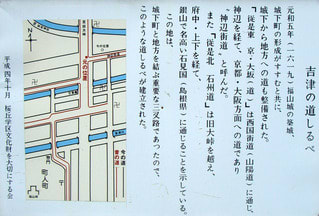

備後福山10万石の城下町で育った者であれば吉津の道標を何度か目にしたことがあるだろう。北吉津町(中)交差点角に建つ古めかしい石柱(繋ぎ合わせた痕跡あり)には「従是東京大坂道 従是北石州道」という文字が刻まれている。

桜丘学区文化財を大切にする会の説明によればかつてここは三叉路で道幅も現在の半分位だったようである。つまり道標は現在の交差点の中央辺りにあったことになる。ここから東が神辺街道、北が藪路街道(旧大峠を経て石見街道に繋がる)であることを通行人に示していた。江戸時代(から昭和の初めまで)は自動車時計博物館へ向かう道(交差点から西方向)は無かった。

私が所有する江戸期の福山城下絵図と昭和5年の福山市街地図(緑の丸が道標、紫の丸が惣門 ※私が後から地図に色付けした)も確かに三叉路になっている。城下への(北からの)入り口である惣門が近いので周辺には不審者を見張る者が配置されていたはずだ。

交差点から北は上り坂となり上井手川に上河橋が架かっているが、私にとって橋の向こうは未知の世界であった。生活する上で通る必要性がないからだ。川沿い(下)の細い道ですら行き来した回数は両手で足りる。上河橋を渡った右手が法鏡山實相寺の参道である。

桜丘学区文化財を大切にする会の説明によればかつてここは三叉路で道幅も現在の半分位だったようである。つまり道標は現在の交差点の中央辺りにあったことになる。ここから東が神辺街道、北が藪路街道(旧大峠を経て石見街道に繋がる)であることを通行人に示していた。江戸時代(から昭和の初めまで)は自動車時計博物館へ向かう道(交差点から西方向)は無かった。

私が所有する江戸期の福山城下絵図と昭和5年の福山市街地図(緑の丸が道標、紫の丸が惣門 ※私が後から地図に色付けした)も確かに三叉路になっている。城下への(北からの)入り口である惣門が近いので周辺には不審者を見張る者が配置されていたはずだ。

交差点から北は上り坂となり上井手川に上河橋が架かっているが、私にとって橋の向こうは未知の世界であった。生活する上で通る必要性がないからだ。川沿い(下)の細い道ですら行き来した回数は両手で足りる。上河橋を渡った右手が法鏡山實相寺の参道である。

矢橋交差点は矢橋道と滋賀県道26号(通称:浜街道)が交わる所で、この角地に「ふれあいの塔」が建っている。塔には明治29年(1896)9月の琵琶湖大洪水で(当時の)湖の基準水位より約3.7m上昇したと書いてあった。

矢橋では、ふれあいの塔という金字の下にほられた赤色の溝まで水が来たということだろう。このように過去の災害を若い人たちに伝えて、どう対処すべきかを考えさせることは重要だと思う。

交差点を渡り西へ歩いていくとレトロな「ひふみ美容室」が現れる。有体に言うと私は梅川の菩提寺へは容易にたどり着くことはできなかった。周辺を15分ほどウロウロした末にやっと道を見つけたのである。

美容室の少し先に液化石油ガス設備工事事業者「㈱中半」があり、商店の前から北に非常に細い路地がのびている。入り口に取り付けられた(飛び出し注意の)少女の板絵が目印だ。

矢橋では、ふれあいの塔という金字の下にほられた赤色の溝まで水が来たということだろう。このように過去の災害を若い人たちに伝えて、どう対処すべきかを考えさせることは重要だと思う。

交差点を渡り西へ歩いていくとレトロな「ひふみ美容室」が現れる。有体に言うと私は梅川の菩提寺へは容易にたどり着くことはできなかった。周辺を15分ほどウロウロした末にやっと道を見つけたのである。

美容室の少し先に液化石油ガス設備工事事業者「㈱中半」があり、商店の前から北に非常に細い路地がのびている。入り口に取り付けられた(飛び出し注意の)少女の板絵が目印だ。

ウチの畑でふきのとうを収穫した。万人受けのする天ぷらを一瞬考えたのだが、たったの3個では油が勿体無い(笑)。苦味を適度に残したふきのとう味噌を作るのがベストと判断した。

ふきのとうをよく洗って泥を落とし塩を加えた沸騰水でゆでる。冷水に移して軽くアクを抜き水気をふき取り細かく刻んでおく。中味噌を味醂で溶き伸ばして火を入れ、ふきのとうを混ぜ込んで完成である。

苦味が後を引く味噌をなめて日本酒を飲んだ私はふと思った。関東にいた頃であれば、間違いなくそばでしめただろう、と。どんなに寒い日でも向こうでは「盛り」で通していた。「かけ」を啜ることなど有り得なかったのである。それ位海無し県のそばのレベルは高かった。

ふきのとうをよく洗って泥を落とし塩を加えた沸騰水でゆでる。冷水に移して軽くアクを抜き水気をふき取り細かく刻んでおく。中味噌を味醂で溶き伸ばして火を入れ、ふきのとうを混ぜ込んで完成である。

苦味が後を引く味噌をなめて日本酒を飲んだ私はふと思った。関東にいた頃であれば、間違いなくそばでしめただろう、と。どんなに寒い日でも向こうでは「盛り」で通していた。「かけ」を啜ることなど有り得なかったのである。それ位海無し県のそばのレベルは高かった。

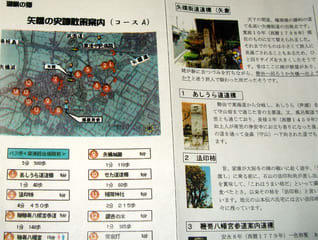

矢橋町在住の郷土史研究家から史跡散策案内(彼の作品)を受け取った旅人はすかさず質問をした。

「梅川の墓はここから近いんですか」

「ええ。一応この案内にも載っています。まー、ゆっくり探してみて下さい」

「分かりました。ご丁寧にありがとうございます。本当に助かりましたよ」

「行ってらっしゃい」

私は深々とお辞儀をして矢橋道を西に進んだ。「ゆっくり」という地元民の言葉をその時は軽く考えていた。

浄土真宗本願寺派「湖臨山善行寺」に立ち寄る。竹林を背にした親鸞聖人の銅像がズドーンと建っていた。「時間を無駄にするな。早く行け」と言われたような感じだ。

また小雨が落ちてきた。変わりやすい滋賀の天気である。曇り顔の私は梅川の菩提寺への方向を示す標識を見つけて足を止めた。

「梅川の墓はここから近いんですか」

「ええ。一応この案内にも載っています。まー、ゆっくり探してみて下さい」

「分かりました。ご丁寧にありがとうございます。本当に助かりましたよ」

「行ってらっしゃい」

私は深々とお辞儀をして矢橋道を西に進んだ。「ゆっくり」という地元民の言葉をその時は軽く考えていた。

浄土真宗本願寺派「湖臨山善行寺」に立ち寄る。竹林を背にした親鸞聖人の銅像がズドーンと建っていた。「時間を無駄にするな。早く行け」と言われたような感じだ。

また小雨が落ちてきた。変わりやすい滋賀の天気である。曇り顔の私は梅川の菩提寺への方向を示す標識を見つけて足を止めた。

谷商店は鞭崎八幡宮表鳥居の真向かいにある。表門を抜けた時から店の青い装飾テントは目立っていた。

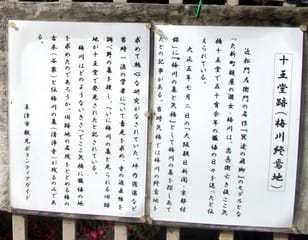

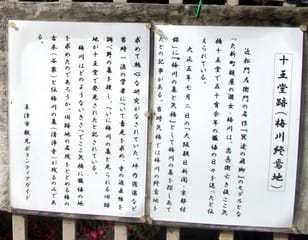

自販機横の貼り紙を見た私は「ここに大坂新町遊廓の遊女だった梅川が流れ着いたのか」と呟いた。近松門左衛門作「冥途の飛脚」は飛脚問屋亀屋忠兵衛と梅川の悲しい恋の物語である。

馴染みの遊女を身請けするため預かった公金に手をつけてしまった忠兵衛、梅川と一緒に逃げるが捕まって大坂千日前の仕置場で処刑された。年季の明けた梅川は江州矢橋の十王堂で余生を過ごしたという。梅川終焉地がまさに貼り紙のしてある場所で梅の古木が残っているらしい。中庭を見ると小さな祠があった。

梅川の墓への行き方を確認している最中、どこかで聞いたような声がした。振り返ると裏参道で会った初老の男性が立っていた。彼は息を切らして「間に合って良かったです」と言った。

自販機横の貼り紙を見た私は「ここに大坂新町遊廓の遊女だった梅川が流れ着いたのか」と呟いた。近松門左衛門作「冥途の飛脚」は飛脚問屋亀屋忠兵衛と梅川の悲しい恋の物語である。

馴染みの遊女を身請けするため預かった公金に手をつけてしまった忠兵衛、梅川と一緒に逃げるが捕まって大坂千日前の仕置場で処刑された。年季の明けた梅川は江州矢橋の十王堂で余生を過ごしたという。梅川終焉地がまさに貼り紙のしてある場所で梅の古木が残っているらしい。中庭を見ると小さな祠があった。

梅川の墓への行き方を確認している最中、どこかで聞いたような声がした。振り返ると裏参道で会った初老の男性が立っていた。彼は息を切らして「間に合って良かったです」と言った。

福山市立樹徳小学校の所在地は木之庄町1丁目。ちょうど蓮池(どんどん池)の北側に位置している。

私は小学校正門の斜向かいで七体の地蔵を祀るお堂を発見した。この場所は北吉津町1丁目の西端にあたる。真ん中の背の高いのが阿弥陀如来で残りが六地蔵でろう。

六地蔵は墓地・火葬場・村境あるいは御仕置場跡に建てられることが多い。お堂に由緒書はなく詳細は不明である。地蔵群の北は中学校の敷地で木之庄町4丁目との境になっている。中学校のグラウンドのフェンスに大阪市西成区山王1丁目と同様のキツい注意看板が取り付けてあった。あまりにストレートな表現に私は大笑いした。

にほんブログ村

私は小学校正門の斜向かいで七体の地蔵を祀るお堂を発見した。この場所は北吉津町1丁目の西端にあたる。真ん中の背の高いのが阿弥陀如来で残りが六地蔵でろう。

六地蔵は墓地・火葬場・村境あるいは御仕置場跡に建てられることが多い。お堂に由緒書はなく詳細は不明である。地蔵群の北は中学校の敷地で木之庄町4丁目との境になっている。中学校のグラウンドのフェンスに大阪市西成区山王1丁目と同様のキツい注意看板が取り付けてあった。あまりにストレートな表現に私は大笑いした。

にほんブログ村