船町(北)交差点から本通りを望む。大正生まれの人であれば「天下橋(=本橋)が架かっていた所じゃが」と思われたことだろう。入江の両岸(当時は船町と呼んだ)には荷揚げ場があり、北浜と南浜を結ぶ天下橋の下を石炭船が行き交っていたという。きたはま通り左手の歩道辺りが船町の北浜、右手の歩道からかなり奥に入った商店の並び(現・JOYふなまち)が船町の南浜にあたる。

…入川は本橋・新橋あたりで幅十四~五間 約三一・七~三四メートル、そこから河口までは約二十間 約四五・三六メートル程度の川幅であったようである。

この入川は、いわば城下町商業の生死を決するものであっただけに、土砂が埋まって浅くなったときには、川さらえをしなければならなかった。藩府の直接管理のもとで行ない、経費も藩府の会計から支払われていた 福山語伝記。

福山城下町の由緒について 備陽六郡志

船町 入川の両岸にあって船着場、船持や船宿が多かった。

『福山市史 近世編』

…入川は本橋・新橋あたりで幅十四~五間 約三一・七~三四メートル、そこから河口までは約二十間 約四五・三六メートル程度の川幅であったようである。

この入川は、いわば城下町商業の生死を決するものであっただけに、土砂が埋まって浅くなったときには、川さらえをしなければならなかった。藩府の直接管理のもとで行ない、経費も藩府の会計から支払われていた 福山語伝記。

福山城下町の由緒について 備陽六郡志

船町 入川の両岸にあって船着場、船持や船宿が多かった。

『福山市史 近世編』

宝町(西)交差点(伏見町歯科クリニック前)から船町(北)交差点方面を望む。現在この道路には「きたはま通り」という名称がついているが、北浜とは入江より北側のことを指し、南側は南浜と言った。北浜の一角にとんど(左義長)のミニチュアが設置されている。

福山の左義長は水野勝成が城落成して入城の際、これを祝って深津村で従来行っていた裸とんどにちなみ、城下町の町々が頂に各種の飾りをつけて城下をかつぎまわったのが、勝成の気に入り以後毎年慣例となり、各町も、それぞれ趣向をこらして飾りものをして正月十四日朝に東堀端に整列して、城主の御覧に供し、その後で市中をかつぎまわり、午後四時ころから薬師沖でこれを囃して焼いたものである。

とんどの構造は、まず大きな竹竿を四本立て、足を開き、七・八分まで縄で捲上げ、その竿頭を合わせて、あたかも尖峰のごとくしたので、これを山といった。台輪で四脚を固め二本のにない棒を通す。外部は太い注連縄をもっておおい、高さはおよそ三丈約九・〇九メートルばかりで、上部に松葉で作った三蓋という大皿形のものを作り、この上に鶴亀・花車・かんこ鳥など思い思いの飾を付け、その上に孟宗の笹竹一本を貫いて、これに扇子や短冊をさげ、下部の正面に藁額を作り、「歳徳神礼など貼り、その下の棚に一人の囃手が立って音頭を唄うのである。そして町内の若者がこれを担ぎ、左義長の前後左右から太い綱で倒れないように張って、町毎に纏を立てて進んだのである。

『城下町福山 / 村上正名(芦田川文庫 昭和六十一年)』

福山の左義長は水野勝成が城落成して入城の際、これを祝って深津村で従来行っていた裸とんどにちなみ、城下町の町々が頂に各種の飾りをつけて城下をかつぎまわったのが、勝成の気に入り以後毎年慣例となり、各町も、それぞれ趣向をこらして飾りものをして正月十四日朝に東堀端に整列して、城主の御覧に供し、その後で市中をかつぎまわり、午後四時ころから薬師沖でこれを囃して焼いたものである。

とんどの構造は、まず大きな竹竿を四本立て、足を開き、七・八分まで縄で捲上げ、その竿頭を合わせて、あたかも尖峰のごとくしたので、これを山といった。台輪で四脚を固め二本のにない棒を通す。外部は太い注連縄をもっておおい、高さはおよそ三丈約九・〇九メートルばかりで、上部に松葉で作った三蓋という大皿形のものを作り、この上に鶴亀・花車・かんこ鳥など思い思いの飾を付け、その上に孟宗の笹竹一本を貫いて、これに扇子や短冊をさげ、下部の正面に藁額を作り、「歳徳神礼など貼り、その下の棚に一人の囃手が立って音頭を唄うのである。そして町内の若者がこれを担ぎ、左義長の前後左右から太い綱で倒れないように張って、町毎に纏を立てて進んだのである。

『城下町福山 / 村上正名(芦田川文庫 昭和六十一年)』

伏見町の交差点から南東にのびる(元町→船町→御船町→…)道路などはかつての入江(入川、浜川とも言う)を埋め立てた後に整備されたものである。

画像は伏見町4にあるパチンコ屋前から元町15の住友信託銀行(天満屋のすぐ東に位置)周辺を撮影したものだが、この界隈は昔築切(つっきり)町という名であった。

海路は入江をもって城堀に通じ、俗に浜川といった。当時は、手城、川口などの新涯がなかったから、海水は満ちると城の外堀に入って大船が出入していた。後には「築切」と呼ばれる堤防をつくって海水との間を絶ったため船の出入はできなくなった。

『新版 福山城 / 福山市文化財協会(2006年)』

…城下町建設当初は、入川の「築切り」もなく、海水が城の外濠にさし込んでいて、城の北門前土橋まで漁船が入ることができ、そこで魚を荷揚げして上魚の棚 上魚屋町 で商売していたといわれる 福山語伝記、…

…城下町建設当初は、大手門から北門に至る城郭の東南部に近接した地域、および入川周辺に町人町が設置されていたもののようである。…寛永十七年ごろ入川と外濠との遮断である築切りが行われたと推測できるのである。

城下町の道路は、南北に走る幹線が二間半 約五・六七メートル 東西に走る幹線が二間 約四・五三メートル 程度の道幅であったようである 下魚屋町絵図。

『福山市史 近世編』

画像は伏見町4にあるパチンコ屋前から元町15の住友信託銀行(天満屋のすぐ東に位置)周辺を撮影したものだが、この界隈は昔築切(つっきり)町という名であった。

海路は入江をもって城堀に通じ、俗に浜川といった。当時は、手城、川口などの新涯がなかったから、海水は満ちると城の外堀に入って大船が出入していた。後には「築切」と呼ばれる堤防をつくって海水との間を絶ったため船の出入はできなくなった。

『新版 福山城 / 福山市文化財協会(2006年)』

…城下町建設当初は、入川の「築切り」もなく、海水が城の外濠にさし込んでいて、城の北門前土橋まで漁船が入ることができ、そこで魚を荷揚げして上魚の棚 上魚屋町 で商売していたといわれる 福山語伝記、…

…城下町建設当初は、大手門から北門に至る城郭の東南部に近接した地域、および入川周辺に町人町が設置されていたもののようである。…寛永十七年ごろ入川と外濠との遮断である築切りが行われたと推測できるのである。

城下町の道路は、南北に走る幹線が二間半 約五・六七メートル 東西に走る幹線が二間 約四・五三メートル 程度の道幅であったようである 下魚屋町絵図。

『福山市史 近世編』

昔の人が恐怖の対象として挙げた地震・雷・火事・親父(=台風)。今年、天災の破壊力を厭というほど見せられた日本国民は諺の重要性を噛み締めたことであろう。

明治生まれの祖父はこれらの他に更に3つ追加していたのを思い出す。つまり憲兵・巡査・税務署の国家権力である。昭和一桁も私の祖父と同様の感想を漏らすことが多い。不穏分子検挙のためには密告も推奨していた事実を彼は亡くなるまで忘れることはなかった。

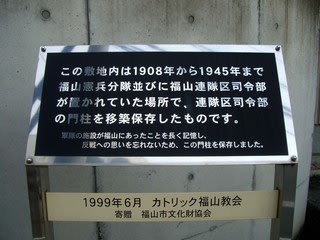

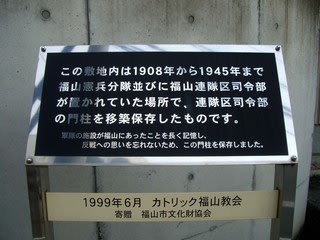

私が所有する昭和五年(1930)の市街地図の南町・明治町の一角に憲兵分隊と連隊区司令部の表示がある。現在の聖園幼稚園がある場所で当時の遺構として連隊区司令部の門柱(移設)が残っている。

大東亜戦争突入前の話として古老から将校が優雅に敷地内を馬に乗って歩いていたと聞いたことがある。子供の目と大人の目では随分と捉え方が異なるものだなと正直思った次第である。

聖園幼稚園前の道を南東方向へ進むと緑町公園前に出るが、公園とココローズなどの一画がかつての歩兵第四十一連隊兵営であった(下の画像は兵営に到る道)

明治生まれの祖父はこれらの他に更に3つ追加していたのを思い出す。つまり憲兵・巡査・税務署の国家権力である。昭和一桁も私の祖父と同様の感想を漏らすことが多い。不穏分子検挙のためには密告も推奨していた事実を彼は亡くなるまで忘れることはなかった。

私が所有する昭和五年(1930)の市街地図の南町・明治町の一角に憲兵分隊と連隊区司令部の表示がある。現在の聖園幼稚園がある場所で当時の遺構として連隊区司令部の門柱(移設)が残っている。

大東亜戦争突入前の話として古老から将校が優雅に敷地内を馬に乗って歩いていたと聞いたことがある。子供の目と大人の目では随分と捉え方が異なるものだなと正直思った次第である。

聖園幼稚園前の道を南東方向へ進むと緑町公園前に出るが、公園とココローズなどの一画がかつての歩兵第四十一連隊兵営であった(下の画像は兵営に到る道)

岩上弁財天社の東隣は町の公園である。船入堀埋立地に整備されたので「内堀公園」という名がついている。公園と現在の内堀を隔てるのが栄橋で、そのたもとには小型船が何艘も泊まっていた。

私は栄橋北詰から東方の興亜橋を眺めてリーデンローズ前の駐車場周辺がかつては同様の港であったことを懐かしく思い出していた。

私は栄橋北詰から東方の興亜橋を眺めてリーデンローズ前の駐車場周辺がかつては同様の港であったことを懐かしく思い出していた。

注連柱のすぐ後ろに天保九年(1838)の銘が入った狛犬が置かれている。これは尾道の商人油屋が寄進したもので、商売上の深いつながりがあったことが推測される。

岩上弁財天社のある船入堀(内堀)の南側が向町である。忠海中町の古老は江戸期の町名を「むこうちょう」と発音していた。『忠海案内(昭和十年十月発行)』は向町の様子を生々しく描写する。

…遊女は此等の制度から、宿駅、海駅等に繁栄せり

当町も昔向町に、浜屋、姫路屋、金屋、大要、其他軒を並べ全盛時代に其の数百五十人余人を算せりと記録せり。聞くに、現在『ありーす』なる言葉あるが、遊女より仲仕に移れるものなりと。当地の仲仕倉、浜町に在るを見ても当時の大商港を想起し得べし。

船着場近くに遊里が形成され町全体が潤った歴史は忠海も福山も全く同じである。ただし新町遊廓の認可が下りて建設されたのは明治十八年(1885)であった。

※著者注

仲仕(なかし)…港湾労働者

浜町…現・忠海中町2丁目20番・21番辺りと思われる

岩上弁財天社のある船入堀(内堀)の南側が向町である。忠海中町の古老は江戸期の町名を「むこうちょう」と発音していた。『忠海案内(昭和十年十月発行)』は向町の様子を生々しく描写する。

…遊女は此等の制度から、宿駅、海駅等に繁栄せり

当町も昔向町に、浜屋、姫路屋、金屋、大要、其他軒を並べ全盛時代に其の数百五十人余人を算せりと記録せり。聞くに、現在『ありーす』なる言葉あるが、遊女より仲仕に移れるものなりと。当地の仲仕倉、浜町に在るを見ても当時の大商港を想起し得べし。

船着場近くに遊里が形成され町全体が潤った歴史は忠海も福山も全く同じである。ただし新町遊廓の認可が下りて建設されたのは明治十八年(1885)であった。

※著者注

仲仕(なかし)…港湾労働者

浜町…現・忠海中町2丁目20番・21番辺りと思われる

福山市立大学が開学した周辺は昔はどす黒い入江で旧月世界の東側(つまりリーデンローズが建っている場所)は悪臭が酷かったのを思い出す。バラ公園に行く際にあそこを自転車で通過する時には息を止めたものである。鼻がもげる様な刺激臭が今となっては懐かしい(笑)

私が中学を出るまで港町は遊び場の一つであった。県営住宅裏手の体育センターを時々利用したし、その近くにあった駄菓子屋にはよく顔を出した。ベビースターカップラーメンをすすってゲームに熱中する不良達のサロンの前が草ぼうぼうの空き地だった。気が向くと私達は仲間を集めて野球をした。あれから30年近くが経ち港町の様子は大きく変わった。駄菓子屋と野原が消えて高層マンションになり昭和という時代が遠くなったと痛感する。

私が中学を出るまで港町は遊び場の一つであった。県営住宅裏手の体育センターを時々利用したし、その近くにあった駄菓子屋にはよく顔を出した。ベビースターカップラーメンをすすってゲームに熱中する不良達のサロンの前が草ぼうぼうの空き地だった。気が向くと私達は仲間を集めて野球をした。あれから30年近くが経ち港町の様子は大きく変わった。駄菓子屋と野原が消えて高層マンションになり昭和という時代が遠くなったと痛感する。