都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

秋には美味しいものがたくさんありますが、独断で三品選びました。

みなさんのビッグスリーはほかにありますか?

秋刀魚(サンマ)

サンマの栄養で特筆すべきはタンパク質です。牛肉やチーズより質が優れています。脂肪の多価飽和脂肪酸の中で、EPAには血栓防止効果、DHAは脳に働き学習能力を高める効果があります。貧血に効果のあるビタミンB2、苦めの腹ワタにはビタミンAも豊富に含まれています。

私はワタを食べない派です。

サンマは胃腸を温め、疲労を取り元気を出してくれます。まさに夏に疲れた体を回復するにはうってつけです。またEPA、DHAは成人病の予防やぼけ防止に効果があります。

焼いたおいしさは捨てがたいが、丸ごと食べるのには炊き込みゴハンや、煮るのも美味しいですよね。

茄子(ナス)

ナスは秋になると皮は柔らかく、実が引き締まりおいしくなります。ナスは94%が水分で、他に食物繊維や糖質が主です。

中国ではナスは体の熱を冷ます、血液の滞り(とどこおり)をなくす、はれを取るなどの効果があると言われ、腹痛や下痢、関節炎、口内炎、内痔などの治療に用いられてきました。これらはルチン、エルセチンといった成分の働きであることが最近解ってきたようです。血管の柔軟性を保つ、出血の防止などその効果が次第に注目されてきています。

ナスは油の吸収率が良く、また油と一緒にすると血中コレステロールを抑制する働きが高まるという説もあります。油炒めやしぎ焼きなどがお勧めです。

またナスは体を冷やす効果も高いので、緩和のためにも加熱して食べるのがよいでしょう。

薩摩芋(サツマイモ)

熱に強いビタミンCが豊富。またビタミンEは玄米の2倍、コレステロールに強い食物繊維も多いのです。

さつま芋は消化器系の働きを高めて、胃腸を丈夫にし、体を元気にします。

気力のないとき、ストレスのために食欲がないときも有効です。また最近のアメリカの研究でさつま芋のベータカロチンやプロテアーゼ阻害物質が肺ガンの予防に役立つことがわかったようです。

栄養を丸ごと食べるには焼くことです。焼き芋は最高ということです。また煮るときにショウガを加えれば消化器系の強化に、レモンを加えると消化器の機能が高まるそうです。

健康豆知識より抜粋

どうです。秋の美味しいものには栄養も豊富なのです。食欲もわくはずです。

どうしましょう。昨日あんなことを書いたのに・・・。

したっけ。

|

和楽 ミニ七輪(約)直径16cm L-897 |

| クリエーター情報なし | |

| パール金属 |

秋は食べ物が美味しくて、ちょっと食べ過ぎてしまいがちです。美味しいものを、安心して美味しく食べるために、「太らない食習慣」を身につけておきませんか?

なぜ秋は食欲が旺盛になるの?

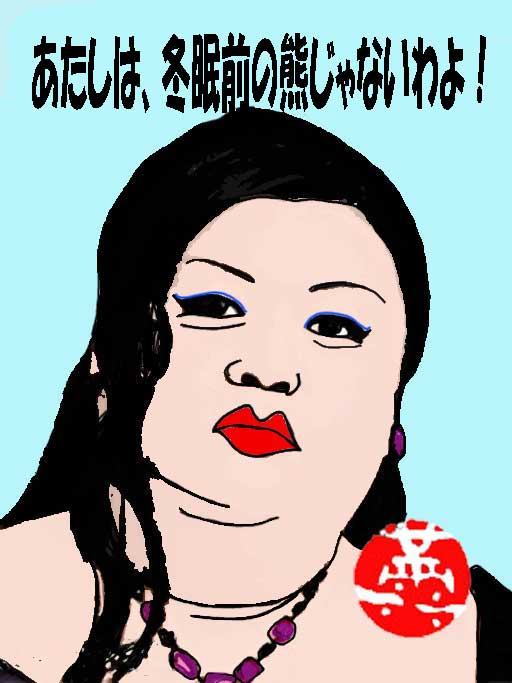

野生の動物たちは、きたるべき冬に備えてたくさん食べる必要があります。いつも食べるものがあるわけではない動物たちは、たくさん食べ物がある秋のうちにできるだけ多く食べためておき、食物の少なくなる冬の生命維持のエネルギー源として蓄えておく。・・・というように、秋の旺盛な食欲にも目的があるのです。

食欲の秋は肥満を気にする季節

人間にも、多少の野生習性が残っているのか、食べ物が美味しすぎるのか、秋には食欲が旺盛になります。秋に食べ過ぎて、冬に動かず、お正月休みが終わって体重計に乗って増えた体重にびっくり!そんな経験はありませんか。秋の食べすぎは、脂肪をそのまま体にためこむこととなります。それは単に食事量だけの問題ではなく、寒い冬では運動量がやや落ちること、身体自体も代謝量が減少することも影響しています。ですから人間が本能のままに食欲の秋を堪能してしまうと、肥満へとつながるのです。食べすぎること+運動不足+基礎代謝の減少=肥満(季節性変動)、という公式です。

★肥満を防ぐ4つのポイント★

1.よく噛んでゆっくり食べる

食いの人ほど太っている傾向がある、遅食いの人ほど食物繊維の摂取量が多いとあります。遅食いの人は自然にゆっくり食べられる食べ物(噛みごたえのあるもの)を選び、よく噛みながら食事時間をゆっくり楽しむことで味覚を楽しめ、満腹感をしっかり実感でき食べすぎ防止ができます。一口20回といいますが、まずは一口10回から始めましょう。

2.夜遅い食事を止める

就寝前3時間以内の食事は控えましょう。特に脂っこいものや甘いものなどは避けましょう。秋の味覚の一つ「果物」には糖分(吸収しやすい果糖)がたくさん含まれていますので、夜ではなく、できれば朝や昼間に食べましょう。

3.こまめに体を動かす

秋は涼しく、体を動かすことにも適しています。忙しいとどうしても運動する時間をとれないとあきらめてしまいがちですが、通勤時を利用して少し多めに歩く、ストレッチやスクワット、腹筋など、ちょっとの時間で行えることをこまめに行いましょう。立っている時や座っている時の姿勢に少し気をつけ、お腹を引っ込めるだけでも筋肉がつき、エネルギー代謝のよい体を作ることができます。

4.ストレスをためない

やけ食い、ドカ食いはストレス解消のための場合が多いです。無理な食事制限によるダイエットも大きなストレスです。「大好きだったものが食べられない」というストレスは、必要以上に食べることに執着する危険をはらみます。普段は我慢できていても、疲労がたまっていたり、睡眠不足が続いていたり、人間関係がうまくいかなかったり、そういうストレスが引き金になり、ものすごい食欲が襲ってくるのです。無理なダイエット、急激なダイエットをしないこと、ストレスをためないことが大事です。

食欲を抑えるツボがある?

耳には、空腹時のイライラを鎮め、食欲を抑えるツボがあるそうです。

食べることへの欲求を完全にコントロールすることはできないが、心穏やかにダイエットに取り組みたい、という人にはおすすめです。

秋に食欲が旺盛になるのには、遠い昔人間が冬を乗り超えるために身につけた本能だったのです。

智慧を身につけた今、本能のままに生きるのは野生的とは言えません。コントロールしてこそ人間なのです。

とは言いながら、秋にはどうして美味しいものがたくさんあるのでしょう。食欲をコントロールするのは難しいです。

おまけ

こちらは、勘違いしている場合が多いのでよかったら見てください。

したっけ。

|

viewing コロコロローラー付き 竹炭練り込み繊維使用 【ワンピース メリハリ ボディ スーツ】 補正下着 1ピース タイプ ボディーシェイパー バストアップ シェイプアップ ダイエット ハリウッドで大ブレイク (S-M(体重40-60kg)コロコロローラー付き) |

| クリエーター情報なし | |

| メーカー情報なし |

今日で8月も終わりです。まだまだ、暑い地域の方もいらっしゃると思いますが、北海道の夏は、あっという間に過ぎていきます。

セミの声が聞こえなくなって、コオロギが泣き出すと、もう秋ですね。

みなさんどんなときに夏の終わりを感じているのでしょう。ちょっと検索してみました。

空の青さと、トンボを見たとき。

日差しに秋の匂いを感じたとき。

風景が黄金色になったとき。

田んぼの稲がお辞儀を始めたとき。

スイカが食べたくなくなったとき。

海水浴場が閉まったとき。

夕日が赤くなったとき。

コンビニにおでんと肉饅が並んだとき。

明け方寒くて目が覚めたとき。

夕方の風が涼しくなったとき。

夏の甲子園が終わったとき。

女性が厚着になったとき。

扇風機を片付けたとき。

花火が安く売られていたとき。

ビールより日本酒が飲みたくなったとき。

髪をまとめなくても平気になったとき。

8月のカレンダーをはがしたとき。

恋が終わったとき。

上着を着て出かけたとき。

コスモスを見たとき。

日に焼けた肌が元の戻ったとき。

みなさん結構ロマンチストですね。

私は、高校のクラス会が終わったとき。花のブログネタがなくなったときなど・・・。

北海道では、スタッドレスタイヤのCMが始まると、「あ、もうすぐ冬なんだ・・・」と思います。ちなみに、CMはもう始まっています。

北海道の秋はほんの一瞬です。すぐに雪の季節になってしまいます。

あなたはどんなとき秋を感じますか。

したっけ。

「獺祭魚(たつうおをまつる)」とは、「かわうそ」が捕らえた魚を並べ食べることだそうです。

「獺祭魚(だっさいぎょ、たつうおをまつる)」は七十二候の一(雨水初候)。また転じて書物をよく好み、引用する人のこと。今年の雨水は18日でした。

『礼記』月令孟春の条に「東風凍を解き、蟄虫は始めて振く。魚冰に上り、獺魚を祭り、鴻雁来る」とあるのが出典。

らいき【礼記】

中国、前漢時代の経書。五経の一。49編。「儀礼(ぎらい)」の注釈および政治・学術・習俗など礼制に関する、戦国時代から秦・漢時代の説を集録したもの

大辞泉

元来は春になって「獺(かわうそ)」が漁をはじめ魚を捕らえるのが季節のうつりかわりを示していることを言ったものだそうです。獺の習性として捕らえた魚を人間が先祖を祭るときの供物のように川岸に並べることから、書物を多く紐解き、座右に並べて詩文を作ることを、こういったそうです。また好書家、考証癖、書癖などを言う言葉でもあるそうです。

だっ‐さい【×獺祭】

1 《「礼記」月令から》カワウソが自分のとった魚を並べること。人が物を供えて先祖を祭るのに似ているところからいう。獺祭魚。おそまつり。うそまつり。

2 《晩唐の詩人李商隠が、文章を作るのに多数の書物を座の周囲に置いて参照し、自ら「獺祭魚」と号したところから》詩文を作るとき、多くの参考書を周囲に広げておくこと。

大辞泉

しかし、日本中にいた「ニホンカワウソ」は明治時代以降、河川改修や乱獲で減少してしまいました。

しかし、日本中にいた「ニホンカワウソ」は明治時代以降、河川改修や乱獲で減少してしまいました。

1975年4月、愛媛県宇和島市の離島で見つかったメスが最後の捕獲となった。1979年6月、高知県須崎市で目撃された後は正式な確認がなく、環境省は昨年8月公表の第4次レッドリストで「絶滅種」と位置づけています。

にもかかわらず、愛媛県では今でも目撃情報があるものの確認はできないそうです。

獺が正式な確認がないまま30年以上が経過し、この言葉も忘れられてしまうのでしょうか。

したっけ。

「お歳暮」とは、年の暮れに、平素世話になった人や、目上の人に感謝の心をもって物を贈ること、又は贈る物のことです。

では、何故年末に物を贈るのでしょう。

それには、お正月が深いかかわりがあります。

年が明けると、「あけましておめでとう」と挨拶をします。でもなぜ、おめでたいのでしょう。

それは、新たな年を迎えるからです。では、新たな年を迎えるというのはどういうことなのでしょう。これは「年神(歳神)さま」をお迎えするということなのです。だから、おめでたいのです。

日本人が考えてきた典型的な神さまというのは、一言でいえば「ご先祖さま」です。

ご先祖さまと言うと、仏教的なにおいがしますが、これは仏教が死者の祭祀に強い影響力を持っていたからです。

日本人の古くからの考え方では、人間は亡くなってから33年などの一定期間を過ぎると、先祖の仲間入りをするとされています。では、そのご先祖さまはどこにいるのでしょう。決して天の彼方に行ってしまうのではなく、生まれ住んだ地域の山に上って、山の上から子孫の暮らしを眺めている、そんな存在であったようです。

このように、神様はご先祖様であり、ご先祖さまは仏様であるという日本独自の思想が神社仏閣というように、神と仏が融合した文化を生んだのです。

「お歳暮」は元々、正月にご先祖様の霊魂(年神さま)を迎え、御魂祭(みたままつり)の御供え物や贈り物をした日本古来の習わしが起源とされています。

分家したり、嫁いだりした人が親元(本家)へお正月になると集まり御供え物を持ち寄ったのが始まりとされています。

かつては、お歳暮は御供え物ですから、塩鮭、塩ぶり、数の子、するめ、もちなど食料品を送る風習でした。

現在では、お世話になった人に贈り物をするという風習になっています。先祖を鎮める行事が、何故このように変化したのでしょうか。

これは、盆や暮れの時期に決済を行っていた商人達の昔の風習が関係しています。決済を行う際に、商売上お世話になった方々に対して贈り物をしていたのです。

これが、そのまま現在の風習になっていったと言われています。

最初は、分家から本家へのご先祖様へのお供え物でした。

それが、商人からお得意様への贈り物になり、お世話になった人への贈り物となりました。

ですから、目下の人から目上の人への贈り物なのです。基本的には自分でお届けをするものです。お返しはしませんが、宅配で届いたような場合は礼状を送りましょう。

12月初めから20日くらいまでの送るのが、現在の礼儀とされています。

したっけ。

七五三の起源は室町時代といわれ、江戸時代の武家社会を中心に関東から全国へ広まったとされています。しかしどうして3歳、5歳、7歳という年齢を祝うようになったのでしょう。

<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" o:allowoverlap="f" alt="千歳飴" style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: -226.25pt; WIDTH: 75pt; HEIGHT: 1in; MARGIN-LEFT: -85.05pt; LEFT: 0px; mso-wrap-distance-left: 0; mso-wrap-distance-right: 0; mso-position-vertical-relative: line"><imagedata o:title="sitigo" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.gif"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>当時は乳幼児の死亡率が高く、生まれてから3~4年たってから現在の戸籍にあたる人別帳や氏子台帳に登録したそうです。

そのため、七五三のお祝いは今まで無事に成長したことへの感謝と幼児から少年・少女期への節目にこれからの将来と長寿を願う意味を持っていたのです。

ちなみに、女の子が3歳、男の子が5歳なのは身体的な成長が女の子の方が一般的に早いからだといわれています。

七五三のしきたりには、男女とも3歳で髪を伸ばし始める「髪置(かみおき)」、男の子は5歳で男の衣服である袴を着る「袴着(はかまぎ)の祝い」、女の子は7歳で帯を締める「帯祝い」などがあります。

現在でも残っているのは「延寿千歳飴」。飴のように寿命も延びてほしい、という意味が込められているのです。

北海道の11月は寒くなっていて子供が風邪を引く恐れがあります。これでは、健康に育って欲しいという親の願いに相反します。そこで、寒くなる前の10月15日に行うのです。

※詳しい起源由来は下記を参照ください。

★ おまけ★

普通は「注連縄」と書きます。今のしめ縄は、まん中の太くなった横紐に、3本の縄をぶら下げるのが一般的です。しかし、かつては、同じ太さの横紐に、3本、5本、7本の縄をぶら下げたそうです。そのため、「しめ縄」のことを「七五三縄」とも書くのです。

したっけ。

「帰省」という言葉になぜ、「省」という字を使っているのか不思議に思いました。「省」という字を「しょう」と読む場合は、主に行政機関をさす場合です。また、「せい」と読む場合は、自ら反省するような意味に使われます。

せい・する【省する】

[動サ変][文]せい・す[サ変]1 反省する。 「汝謹んで其れ之を―・せよ」〈織田訳・花柳春話〉2 安否を問うために訪れる。親を見舞う。 「其の間二度芳子は故郷を―・した」〈花袋・蒲団〉

大辞泉

「帰省」という語源は、「故郷に帰って親の安否を気遣う」という唐の詩人、朱慶余の漢詩が出典だそうです。

「帰省」の「省」は省みることです。すなわち故郷に帰り、父母を省みる。父母が元気かどうかをうかがう。それが「帰省」の本来の意味です。したがって故郷に帰っても父母の安否を気づかわなければ、それは「帰省」とは言えないことになります。

ただ帰るだけなら、「里帰り」、「帰郷」ということになります。

したっけ。

日本には、もともと丑の日に「うどん」、「うり」、「ウド」などの「う」の付くものを食べると体に良く、暑さに負けないとの言い伝えがあったそうです。

では何故、ウナギを食べるようになったのでしょう。夏バテ防止のためにウナギを、という食習慣は江戸時代後期になってからとのこと。

当時の鰻屋さんは夏場に売上が落ちるということで悩んでいたのです。

そこで、相談をしたのが「平賀源内」さん。発明家なのですが、今でいうコンサルタントのようなこともしていたようですね。

で、この源内さんが「夏バテを防ぐ為に土用の丑の日にウナギを食べる」と言う理由と「本日土用丑の日」というキャッチコピーを考え出して鰻屋さんがそれを大きく書いた幟(のぼり)を店頭に出したのです。

源内さんは、日本最初のコピーライターということになります。

すると・・・

それが評判となって売り上げは倍増。それどころか鰻屋さんは夏場の方が忙しくなったそうです。

それにしても平賀源内は栄養学も無い時代に、どうして夏バテに鰻をという組み合わせを思いついたのでしょう。

その答えは奈良時代にありました。

『万葉集』を編纂した一人として知られる歌人「大伴家持」が夏痩せしてしまった知人に、こんな歌を贈っています。

「夏痩せに よしといふものぞ むなぎ(鰻)とり召せ」。

つまり、夏痩せには鰻を食べるといいらしいですよってことですね。

源内さんのキャッチコピーは大伴家持さんのパクリだったというオチでございます。

今日は「うどん」に続き2回目の更新です。「うどんの起源」も読んでいってください。

したっけ。

「彦星」、と「織姫」が、年に一度7月7日だけ天帝の許しを得て、天の川を挟んで会うという七夕の物語。

古くから伝わる中国の民話がもとになっていることは、皆さんご存知だと思います。

中国での七夕は、技芸の上達を星に願う宮廷行事で「五節句」のひとつです。

この行事が日本に伝わった頃は、「しちせき」と呼ばれていたそうです。

のちに、日本独特の「棚機女(たなばたつめ)」の伝説と合体して「タナバタ」と呼ぶようになったようです。

日本語の「たなばた」というのは、古い民間信仰で「棚機女(たなばたつめ)」という巫女が水辺の小屋に籠もり、祖霊に着てもらうための衣服を機織で織り、できあがった布は笹につけて立てたといわれていいます。

そして神の降臨を待つという農村の「禊ぎ(みそぎ)」の行事でした。

それが中国から伝来した七夕伝説と結びついて「七夕(しちせき)」を「たなばた」と読むようになったようです

★五節句★

1月7日:七草粥で新年を祝う「人日(じんじつ)の節句」 別名「七草の節句」

3月3日:ひなまつりとして有名な「上巳(じょうみ・じょうし)の節句」 別名「桃の節句」

5月5日: 男の子の成長を祝う、こどもの日「端午(たんご)の節句」 別名「菖蒲の句」

7月7日: 織姫、彦星の物語で有名な「七夕(しちせき)の節句」

9月9日: 菊花の香りの酒で月をめでる「重陽(ちょうよう)の節句」 別名「菊の節句」

1月7日以外は、月と日の数字が重なる日となっているのに気づかれたでしょう。昔は、数字が重なると神の力が強く働くめでたい日、という考えがあって、古い暦では、このような日に神祭りを行ったと言われています。

※ 棚機女について詳しく知りたい方は下記を参照ください。

したっけ。