都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

大晦日に、撞く「除夜の鐘」は108の「煩悩(ぼんのう)」を打ち払うということは、皆さんご存知と通りです。

「108」という数には諸説あるようです。

まず、仏教発祥の地インドでは、『数の多い様子』を「108」という数字で表していたという説。

人間の苦しみ『四苦八苦』の語呂合わせで『4989(しくはっく)』、『4×9=36』・『8×9=72』、『36+72=108』と言う説。本当らしい見事な計算です。

では、「煩悩」とはなんでしょう。私たちの身心を乱し、悩ませ、正しい判断を妨げるのが「煩悩」。

ぼん‐のう〔‐ナウ〕【煩悩】

《(梵)klesaの訳。苦悩・心痛の意》仏語。身心を悩まし苦しめ、煩わせ、けがす精神作用。貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)は根元的な煩悩として三毒という。染。結。垢(く)。「―にさいなまれる」「―を解脱する」

大辞泉

仏教的には、

「貪欲(とんよく)」:仏語。三毒・十悪の一。欲望にまかせて執着しむさぼること。貪。

「瞋恚(しんい)」:仏語。三毒・十悪の一。自分の心に逆らうものを怒り恨むこと。

「愚痴(ぐち)」:仏語。三毒の一。心性が愚かで、一切の道理にくらいこと。心の迷い。また、そのさま。

大辞泉

と言うことになるそうです。

以上の三つ「貧・瞋・痴(とん・じん・ち)」が、根本的な煩悩「三毒」と言われるそうです。

「除夜の鐘」は108のもうひとつの理由に、人間の煩悩の数を「36」あると考え、 その煩悩には過去・現在・未来の3種類があるのですから、「36×3=108」という説。

今年の煩悩だけを払うのではなく、過去や未来の煩悩までも払い尽くす(撞くす)のだと、いうことでしょうか・・・。

私たち凡人にとっては、払っても、払っても、湧き出して来るのが煩悩ではないでしょうか。

私たち凡人にとっては、払っても、払っても、湧き出して来るのが煩悩ではないでしょうか。

因みに、煩悩の化身のことを「マーラ(魔羅)」と言うそうです。

前置きが長くなりました。108回の正式なつき方ですが、107回を旧年中に撞いてから、最後の一回だけを年が明けてから撞くというのが正式な撞き方だそうです。最後の一回を撞くときには、107回目の間隔が短すぎても長すぎてもいけない。そのためのペース配分を考えながら撞かなければならないのです。

そして、鐘を撞く力加減にも作法があって、強く弱くと、交互に強弱をつけて撞くのが仕来りだそうです。

除夜の鐘を聞かれる方は、注意して聞いてみてください。その頃、私は眠っていますが・・・。

本年中は、大変お世話になりました。来年も雑学、ウンチク、豆知識を掘り起こしてまいりますので、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

みなさま、どうぞよいお歳をお迎えください。

したっけ。

お雑煮(ぞうに)は一年の無病息災を祈り、お正月に食べる伝統的な日本料理です。沖縄を除く日本各地でお雑煮を食べる風習があります。餅の形やだし、具の種類にいたるまで、地方や家庭ごとに千差万別なようです。

もともと神祭に供えた神饌(しんせん)を下げて、神と氏子など参加者が共食する「直会(なおらい)」に起源をもち、さらにそれが年頭の年神迎えの供物を食べることをさすようになったといわれます。九州各地で正月の雑煮を「ナオライ」と呼ぶそうです。

神様の食べ物を皆でいただくのです。私たちが食事のとき、「いただきます。」と言うのは、ここに起源があるのです。

しん‐せん【神饌】

神祇(じんぎ)に供える飲食物。水・酒・穀類・魚・野菜・果実など。御食(みけ)。供物。

大辞泉

古来において、一日は夕方から始まるとする風習があり、元旦は大晦日の夕方から始まると考えられていました。大晦日の夕方に神仏に供えた餅や飯を日の出後に降ろして、具材を加えて煮た物が雑煮のルーツとされています。

お雑煮を食べる際には旧年の収穫や無事に感謝し、新年の豊作や家内安全を祈ります。正月三が日の祝い膳には欠くことのできない料理です。

本来は、もち・アワビ・いりこ・焼き栗・山芋・里芋・大豆の7種類の材料を味噌で煮たものだそうです。

しかし、『雑煮』を『何でも雑多に煮る』の意味と誤解されて全国に広まってしまったのだそうです。その為、地域によってはまるで違う料理になってしまったのです。

室町時代に書かれた『鈴鹿家記』に初めて「雑煮」という言葉が登場するそうです。1364年1月2日に雑煮の記述があるそうです。

これ以前の名称ない形態については諸説あり、うち一つの名前は、烹雑(ほうぞう)といわれるそうです。

また、江戸時代の天保十四年(1843年)に書かれた『貞丈雑記』という書物には、南北朝時代に伊良親王が戦いに敗れて伊勢に逃れた時、元旦に蛤の吸物と大根の汁物を食したのが、伊勢・尾張地方のお雑煮の起源であると書かれているそうです。

それによると、「保蔵(ほうそう)」と記され、この「ほうそう」がお雑煮の本当の名前だそうです。臓腑を保養して活力をつけ 、利尿、消化に効果をもたらすと記されていのだとか・・・。

本字は烹雑、烹.は煮ると同じであるから雑煮になると、伊勢貞丈(いせ-さだたけ1717~1784)は説明しているそうです。

『貞丈雑記』

江戸時代の有職故実書。16巻。伊勢貞丈(いせさだたけ)著。子孫のために書き記した宝暦13年(1763)以降の雑録を、死後弟子が校訂して天保14年(1843)に刊行。

大辞泉

室町時代の武士の宴会では必ず一番初めに酒の肴〔さかな〕として雑煮が振舞われたソウデス。すなわち雑煮は宴の最初に食べる縁起のよい料理で、雑煮を食べなければ宴が始まりませんでした。

この習わしをもとに、一年の始まりである元日に雑煮を食べるようになったと言われています。

当時餅の原料である米は高価なものであったため、一般庶民のお雑煮には餅の代わりに里芋が入っていたようです。

江戸時代に入ると、一般庶民でも簡単に餅が手に入るようになり、北海道や沖縄を除いて全国的にお雑煮で正月を祝うようになりました。

味噌味としょうゆ味、丸餅と角餅などの東西のお雑煮の違いは、江戸時代からすでにあったと考えられています。

味噌味としょうゆ味、丸餅と角餅などの東西のお雑煮の違いは、江戸時代からすでにあったと考えられています。

東日本⇒角餅で味は醤油仕立て・・・。

西日本⇒丸餅で味は味噌仕立て・・・。

現在では北海道でもお雑煮の食文化がありますが、それは明治以後に本州から移り住んだ人々が持ち込んだと考えられています。一方、沖縄には今も雑煮文化はないそうです。

因みに、北海道の当家の雑煮は醤油仕立てです。

したっけ。

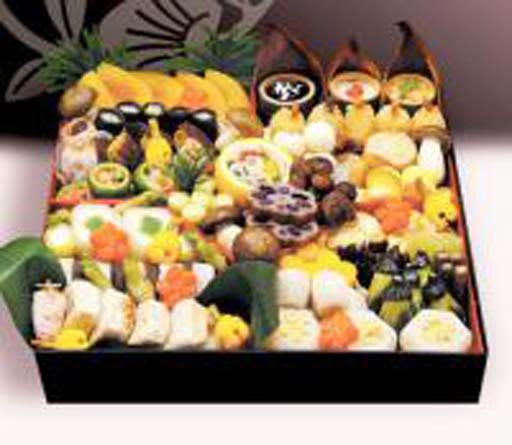

おせち料理の献立は、地域や家庭によって様々です。ここでは代表的なおせち料理の献立の意味をご紹介してみます。

祝い肴三種

黒豆・・・「一年中まめ(元気、勤勉)に働けますように」との意味があります。

数の子・・・たくさんの卵を持つ数の子には、子孫繁栄を願う気持が込められています。

田作り・・・昔はイワシが田んぼの肥料とされていたことから、豊作を願う意味が込められています。(最近は売っていません。)

口取り

紅白蒲鉾・・・紅白はおめでたい意味があるとして、結婚式などでも用いられる彩りとしての意味があります。元は神饌の赤米、白米を模した もの。

もの。

伊達巻・・・「伊達」の由来は華やかさ派手さを表す言葉で伊達政宗の派手好きに由来することの他、諸説あります。見た目の豪華さで定番となっています。巻き物(書物)に似た形から、知識が増えることを願う縁起物の意味があります。関西風の御節では「だし巻」が代わりに入っていることが多いそうです。

栗きんとん・・ ・「金団」とは黄金の団子という意味(金の布団の意味とする地方もある)で、見た目の色合いが豪華で金塊のように見えるところから定番となる。豪華さを表しています。

・「金団」とは黄金の団子という意味(金の布団の意味とする地方もある)で、見た目の色合いが豪華で金塊のように見えるところから定番となる。豪華さを表しています。

昆布巻き・・・「よろこぶ」の語呂合わせです。(北海道では身欠きにしんを巻きます。)

酢の物

紅白なます・・・お祝いの水引をかたどったもの。人参の赤と大根の白でおめでたい意味があります。

紅白なます・・・お祝いの水引をかたどったもの。人参の赤と大根の白でおめでたい意味があります。

刺身

焼き物

海老・・・腰が曲がった海老は長寿の象徴。長生きできるようにとの意味を込めています。

煮物(甘煮)

レンコン・・・穴があいたレンコンには、先を見通せるようにとの意味が。

くわい・・・くわいの大きな芽に、出世を祈って。(北海道では使いませんね。)

ごぼう・・・地にしっかりと根を張るごぼうは、お正月料理に欠かせない存在でした。

おせち料理と重箱の意味

おせち料理を重箱に重ねるのにも意味があるのです。それは、「良いことが重なるように」との願い。さらに五段重の場合、四段目を「死」のイメージを避けるために「与の重」と言います。

おせち料理を重箱に重ねるのにも意味があるのです。それは、「良いことが重なるように」との願い。さらに五段重の場合、四段目を「死」のイメージを避けるために「与の重」と言います。

一番上の段は何も入れない控えの段とし、「現在が満杯の状態ではなく、これからもまだ富が増えますように」との意味を持たせているそうです。

おせち料理には、昔の人の一年にかける大切な意味がぎっしりと詰まっているのです。

今からでも間に合います。少しだけでも頑張ってみませんか・・・。

したっけ。

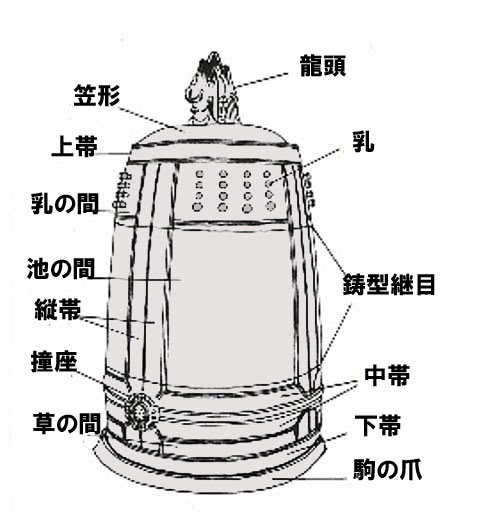

「梵鐘」には上のほうに二十五ずつ4ヶ所と二つずつ4ヶ所の、合計108個のイボが必ずついいて、「百八煩悩」を表しているそうです。

ところで、この「梵鐘」から響き渡る鐘の音は、人間の「仏心」や「仏性(ぶっしょう)」を揺り動かす力があるといわれています。

ひゃくはち‐ぼんのう【百八煩悩】

仏語。人間の心身を悩まし迷わせる煩悩。数の多いことを百八と示したもの。一説に、眼・耳・鼻・舌・身・意の六根のそれぞれに悩みが六つあって36、これを過去・現在・未来にそれぞれ配して合計108とする。

大辞泉

ぶっ‐しょう【仏性】

1 すべての生き物が生まれながらにもっている、仏となることのできる性質。仏心。覚性(かくしょう)。

2 仏の本当の姿や心。仏の本性。

大辞泉

その鐘の音は、わが国古来の音律である日本十二律一つ、「黄鍾調(おうじきちょう)」という高さが一番優れていて、その調子に会わない場合は、鐘銅(しょうどう:青銅の一種)配合や全体の量を加減して、繰り返し改鋳(かいちゅう)してつくり上げるのだそうです。

じゅうに‐りつ〔ジフニ‐〕【十二律】

中国や日本の音楽の12の標準楽音。1オクターブ間に約半音間隔で12音が配される。基音を長さ9寸(約27センチ)の律管の音とする。中国では、黄鐘(こうしょう)を基音とし、大呂(たいりょ)・太簇(たいそう)・夾鐘(きょうしょう)・姑洗(こせん)・仲呂(ちゅうりょ)・蕤賓(すいひん)・林鐘(りんしょう)・夷則(いそく)・南呂(なんりょ)・無射(ぶえき)・応鐘(おうしょう)。日本では、壱越(いちこつ)を基音とし、断金(たんぎん)・平調(ひょうじょう)・勝絶(しょうせつ)・下無(しもむ)・双調(そうじょう)・鳧鐘(ふしょう)・黄鐘(おうしき)・鸞鏡(らんけい)・盤渉(ばんしき)・神仙(しんせん)・上無(かみむ)。十二調子。

大辞泉

おうしき‐ちょう【黄鐘調】ワウ テウ

雅楽の六調子の一。黄鐘の音を宮キユウ(主音)とする律旋の調子。

広辞苑

毎年、何気なく聞いている除夜の鐘の音にも、深い意味と、鐘をつくる鋳工(ちゅうこう)の苦心が込められているのです。

今年は、それらを思い浮かべ、しみじみ除夜の鐘を聴いてみてはいかがでしょうか。

したっけ。

世界中に夜の来ない日はありません。白夜も夜ですから・・・。

しかし、元旦の夜だけはいくら待っても、けっして訪れることはありません。そんな訳はない・・・ 、とお思いの方もいるでしょう。なぜでしょう。

、とお思いの方もいるでしょう。なぜでしょう。

元旦の「旦」という字を見てください。これは、太陽(日)が地平線又は水平線(一)かたあらわれた様をかたどっているのです。つまり、「旦」は、「朝」、「夜明け」を表す文字なのです。

ですから、「元旦」は、「元日の朝」のことなのです。

がん‐たん【元旦】

元日の朝。元朝。また、元日。「一年の計は―にあり」《季新年》◆ 「旦」は「朝・夜明け」の意であるから、「元旦」を「元日」の意で使うのは誤り。ただし、「元日」と同じように使う人も多い。

大辞泉

年賀状に、「元旦」と書くのは、新年の夜明けに挨拶をするからなのです。

ですから、「元旦の夜」にデートの約束をしても、永遠にデートは出来ません。勿論、「元日の夜」は来ますから、「元旦の夜」のデートは出来なくても、「元日の夜」なら大丈夫です。

ダメですよ、しつこくデートを迫られているからといって、「元旦の夜ならいいですよ。」と約束しようなどと考えては・・・。

したっけ。

お正月に飲むお酒のことを、「お屠蘇」だと思っていらっしゃる方もいるようですが、違います。

屠蘇(とそ)とは、一年間の邪気を払い長寿を願って正月に呑む薬酒である。

屠蘇(とそ)とは、一年間の邪気を払い長寿を願って正月に呑む薬酒である。

「屠蘇」とは、「蘇」という悪鬼を屠(ほふ)るという意味である。

数種の薬草を組み合わせた屠蘇散(とそさん)を日本酒に味醂や砂糖を加えたものに浸して作り、小・中・大の三種の盃を用いて飲む。昔から、「一人これを呑めば一家病無く、一家これを呑めば一里病無し」と言われ、伝統的な正月の祝いの膳には欠かせないものとなっている。

「お屠蘇」を飲むというものは、新年に当たって、「無病息災」、「平穏無事」を祈るという厳粛な儀式だったのです。事の起こりは中国にあります。

唐の時代(618年 - 690年、705年 - 907年)、仙人が屠蘇庵という草庵を結んで山の中に住んでいました。

そう‐あん【草庵】

藁(わら)・茅(かや)などで屋根をふいた粗末で小さい家。くさのいおり。

大辞泉

毎年、大晦日の夕方になると、この仙人は袋に薬を入れて井戸につけ、元旦になるとそれを酒樽に移して飲んでいました。そして、いつしか里人もこの方法を真似るようになり、「屠蘇庵」にちなんでそれを、「屠蘇」と呼ぶようになりました。

因みに、「屠蘇」という言葉には、「蘇」と呼ばれた悪鬼を「屠(ほふ)る=殺す」と言う意味があります。

ほふ・る【屠る】

[動ラ五(四)]1 からだを切りさく。また、きり殺す。「獲物を―・る」2敵を破る。打ち負かす。「対戦相手を軽く―・る」[可能] ほふれる

大辞泉

日本では、平安時代(794-1185年)の初期、嵯峨天皇の頃の宮中で始まったといわれています。江戸時代までは、「山椒」、「肉桂(にっけい)」、「桔梗(ききょう)」など八種の薬草を、各家で調合して作っていました。

日本では、平安時代(794-1185年)の初期、嵯峨天皇の頃の宮中で始まったといわれています。江戸時代までは、「山椒」、「肉桂(にっけい)」、「桔梗(ききょう)」など八種の薬草を、各家で調合して作っていました。

しかし、明治以降は「屠蘇散」という袋入りのものが売り出されました。この頃までは、起源に従って、新年の薬として飲まれていたそうです。

と‐そ【×屠×蘇】

屠蘇散を浸したみりんや酒。延命長寿を祝って年頭に飲む。また、年頭に飲む祝い酒。「―を祝う」《季 新年》「甘からぬ―や旅なる酔心地/漱石

大辞泉

屠蘇散の初出は、一説には三国時代の名医・華佗の処方によるものと言われている。その処方は『本草綱目(李時珍著。1590年刊)』では赤朮(あかおけら)・桂心(けいしん)・防風(ぼうふう)・抜契(ばっかん)・大黄(だいおう)・鳥頭(とりかぶと)・赤小豆(あかあずき)を挙げている。

現在では山椒(さんしょう)・細辛(さいしん)・防風(ぼうふう)・肉桂(にっけい)・乾薑(かんきょう)・白朮(しろおけら)・桔梗(ききょう)を用いるのが一般的である。人により、健胃の効能があり、初期の風邪にも効くという。

現在では山椒(さんしょう)・細辛(さいしん)・防風(ぼうふう)・肉桂(にっけい)・乾薑(かんきょう)・白朮(しろおけら)・桔梗(ききょう)を用いるのが一般的である。人により、健胃の効能があり、初期の風邪にも効くという。

現在では、大黄・鳥頭のように毒性の強いものは使用していません。

現在では「お神酒(みき)」などといって、お酒を飲んでいますが・・・。

したっけ。

仕事や勉強などでついつい疎かになりがちの日々の掃除も年末も迫り、本腰をいれて大掃除をされている方も多いのではないでしょうか。

今年の汚れは来年に残さず、新年は清々しい気持ちで迎えたいですよね。

もう大掃除はお済みですか?

ハアッ!もう大掃除はお済みですか ?

?

年末になってからバタバタと大掃除だと・・・ 。そんなことは普段掃除をしてないもののやることだ

。そんなことは普段掃除をしてないもののやることだ 。

。

普段からこまめに小掃除 をやっていれば、何も年末になって慌ててやることはねえだろう

をやっていれば、何も年末になって慌ててやることはねえだろう 。

。

『年末も迫り、大掃除をされている方も多いのではないでしょうか。』。

・・・ん 多いのではないか

多いのではないか ってことは、普段掃除をしてないヤツばかりだという前提で質問してるの

ってことは、普段掃除をしてないヤツばかりだという前提で質問してるの ?そいつは失礼千万もはなはだしいってもんだ

?そいつは失礼千万もはなはだしいってもんだ 。

。

馬鹿にするなよ。ちょっと待って・・・ 。

。

オレも中掃除ぐれえはしよっかな・・・ 。

。

したっけ。

ご親族に不幸があって、お正月を迎える方、おせちの準備、どうします?

慶事などの華やかな席への出席は控える 結婚披露宴や祝賀会などの慶事への出席は、忌服期間中は控えるのがマナーです。忌服中と言って、丁重に断るのがエチケットです。ちなみに招かれる側として、結婚披露宴への出席は、少なくとも忌明けの法要がすむまでは遠慮するようにします。ただ、父母や子、同居親族などが死亡した場合を除き、本人の気持ち次第で慶事に出席する例もふえています。もっとも相手が気にすることもありますから、一応断るのも心づかいでしょう。

慶事などの華やかな席への出席は控える 結婚披露宴や祝賀会などの慶事への出席は、忌服期間中は控えるのがマナーです。忌服中と言って、丁重に断るのがエチケットです。ちなみに招かれる側として、結婚披露宴への出席は、少なくとも忌明けの法要がすむまでは遠慮するようにします。ただ、父母や子、同居親族などが死亡した場合を除き、本人の気持ち次第で慶事に出席する例もふえています。もっとも相手が気にすることもありますから、一応断るのも心づかいでしょう。

結婚式は、当事者のどちらかが忌服期間の場合は延期するのが常識ですが、亡くなった人との関係、年齢など、ケース・バイ・ケースで考えます。

年越しと喪中が重なったときは年賀状を控える 喪中は、年賀状を出しません。前もって年賀の欠礼を詫びるあいさつ状を出し、喪に服していることを明記します。

神社への参拝、祭事への参加も慎む 神道では死とのかかわりを避けますから、神社への参拝をはじめ、氏神の祭事などへの参加はもちろん、初詣も当然控えます。

翌年の正月は年神を祀りませんから、しめ縄や門松、鏡もちなどの正月飾りは不用、もちろん年始回りも控えます。

これについては昨日も書いたように、神職、住職によっても考え方が異なります。仏教なら四十九日、神道なら五十日祭が終われば、本来の生活に戻ってよいとすることがあります。

喪中はがきの範囲が広がりすぎているという指摘もあります。お葬式に参列しなかった人にかえって失礼に当たる場合もあるそうです。

父、母 義父(夫や妻の父) 義母(夫や妻の母) |

ほとんどの方は喪中とする。 |

12ヶ月 (もしくは13ヶ月) |

子供 |

ほとんどの方は喪中とする。 |

3ヶ月 |

兄弟、姉妹 (異父兄弟姉妹) |

ほとんどの方は喪中とする。 |

3ヶ月 (30日) |

父方の祖父 父方の祖母 母方の祖父 母方の祖母 |

喪中とする人と、しない人がいる。 (一般的に世帯主方の場合は喪中とする方が多いようです。) |

5ヶ月 3ヶ月 |

父方の祖祖父 父方の祖祖母 母方の祖祖父 母方の祖祖母 伯父(両親の兄・両親の姉の夫) 叔父(両親の弟・両親の妹の夫) 伯母(両親の姉・両親の兄の妻) 叔母(両親の妹・両親の弟の妻) 従兄弟(父母の兄弟の子供) |

ほとんどの人は喪中としません |

|

さて、問題の「おせち」ですが、おせち料理やお屠蘇などの用意もしないのが一般的なようです。

しかし、「おせち」と言うと、現在では正月料理とイコールになっているが、本来は節句の料理が総て「おせち」とよばれたのです。即ち「御節料理」です。

人日(じんじつ)の節句 (1月7日)

七草粥で新年を祝います

文字どおり「人の日」です。

中国の占いでは、1月1日に「鶏」、2日に「狗」、3日に「羊」、4日に「猪」、5日に「牛」、6日に「馬」、7日に「人」、8日に「穀」を占うこととし、その日が晴れなら「吉」、雨なら「凶」とされていました。

そして、7日には邪気を祓うため七草の入った粥を食べ、一年の無事を祝ったとされています。

現在では、おせち料理で疲れた胃をいたわるため、七草粥を食べています。

春の七草

芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、

はこべら、すずな、すずしろ、仏の座(ほとけのざ)

上巳(じょうみ)の節句 (3月3日) 桃の節句

女の子の成長を祝うひなまつりです

女の子が将来、良い伴侶に恵まれて幸せな結婚ができますようにと、内裏びな、三人官女、五人ばやしのひな人形を段飾りし、白酒や紅白のあられでお祝いします。

3月3日が過ぎれば、縁が遅れるとの言い伝えから、しまい込むのがしきたりとなっています。

桃の節句が全国に広がったのは江戸時代中期頃で、人形の製作技術が進み、ひな壇にひな人形を飾り、白酒、菱餅、紅白のあられなどを供え、ひな祭りを祝って会食しました。

端午(たんご)の節句 (5月5日)

男の子の成長を祝う子供の日です。

奈良時代から続く古い行事で、古来中国では菖蒲を入れた酒を飲んでいたといわれています。

「菖蒲」は「尚武、勝負」とかけて、端午の節句が勇ましい要素が強いことを表しています。

端午の節句が男の子の節句とされたのは、江戸時代ころからと言われ、武者人形、鯉のぼり、鎧兜などを飾り、強くたくましく成長することを願うようになりました。

七夕(たなばた)の節句 (7月7日)

織姫 と ひこ星 の物語 七夕まつりです。

七夕は奈良時代の宮中行事として行なわれるようになったと言われています。

「芸事」の上達を願う意味合いの強い節句です。

短冊に願い事を書き、笹に飾りだしたのは江戸時代ころからと言われています。

重陽(ちょうよう)の節句 (9月9日)

菊の花の香りのお酒でお月さまを愛でます。

菊をめでながら長寿を願う節句です。

一番おおきい数字である「九」が重なるこの日を中国で「重陽」として節句にしたそうです。

菊の香りを写した「菊酒」を飲んだり、グミの実を入れた袋を持って山に登ったり、赤・白・黄色の菊に詰めた綿に夜露を含ませてその綿で顔をぬぐうなどして邪気をはらい、長寿を願ったそうです。

節句とは一年の節目のことで、その節(せち)に行う神事に供えた食べ物が節供(せっく)と呼ばれるものです。

この日は『ハレ(晴れ)の食事=ご馳走=おせち』を作り、神様とともに食べることが重要だったのです。

正月の「おせち」も、ご馳走を重箱などに詰めておくのは、年神様を迎える節供だからであって、けっして「主婦が正月に骨休めするため」ではないのです。

「おせち」料理は、昔はお正月でお店がどこもやってないから保存食としての意味合いもありました。

そうなると喪中でも関係なく「おせち」は食べてもいいのではないでしょうか。勿論、人を招いて盛大にというわけには行きませんが・・・。

今は喪中専用のおせち「もせち」というものが売られています。重箱に入れず大皿盛となっているようです。(重箱は重なるという意味でおめでたい。)

今は喪中専用のおせち「もせち」というものが売られています。重箱に入れず大皿盛となっているようです。(重箱は重なるという意味でおめでたい。)

したっけ。

足跡のメンテナンスで「足跡クッキー」が消えたようです。

「みんなの足跡「あし@」でクッキーを再発行してもらわないと、足跡機能が作動しないようです。

したっけ。

今年も早いもので、師走も終盤となりました。今年ご家族、ご親族に不幸があって、喪中だという方、お正月の準備、どうします?

例えば神棚のお札は新しいものにするのでしょうか。

他にも、除夜の鐘をついたり、初詣に出かけたりしてもいいものなのでしょうか。

11月に私の弟が亡くなりましたので、調べてみました。意外と知らないことなので、記事にしました。

忌中(故人死後、四十九日。神道なら五十日)を過ぎれば、神社仏閣いずれも参拝しても構わないという見方もあるようですが、慎みをもって故人の冥福を祈りつつ、静かに正月を迎えることがあってもよいと考えるので、正月の飾りつけや初詣などは一切控えるべきと考えるのが一般的なようです。

因みに、知り合いの神主さんに伺ったところ、神道の場合「五十日祭」が終われば普通の生活をしていいと言っていました。

また、地方や神主によっても考え方が異なる場合があるので、一概には言えないとも言っていました。

当家の住職も同じようなことを言っておられました。

1年を喪中とする考え方は下記の、明治7年に布告された「服忌令」によります。

明治七年に、太政官布告の服忌令が制定され、親等別に忌服の期間が定められました。

父母の喪の場合、忌の期間が五十日、服の期間は十三ヶ月、また夫の場合は、忌が三十日、服が十三ヶ月なのに対して、妻や嫡子は、忌が二十日、服が九十日と、喪の期間に大きな差があり、家長制度の傾向が強く、現在に適用するには無理があります。

現在では、一般的には「忌」の期間つまり「忌中」は、忌明けまでの期間とされ、仏式では四十九日まで、神式では五十日祭まで、キリスト教式に忌明けはありませんが、一ヶ月の召天記念日までと考えられています。

そして、「服」の期間、つまり「喪中」は一年間とされています。

喪中を1年とする考え方の場合、立春以降、喪中対象者は月遅れの初詣として参拝し、その際、古いお札やお守り等を携行し、納めればよいのだそうです。

神社仏閣は年中、いつでも古いお札等の納めを受け付けているようです。

そして参詣の折りに新しいお札等を戴くということになります。

神棚に通年、注連飾りをされているご家庭ならば、そのままつけておいて、来年の年末に替えるようにしてください。

お札が準備されているのであれば、お札は替えてください。

納めるのは、お寺に納めてもいいですが、一周忌すぎれば神社への参拝も大丈夫なので、一周忌過ぎてから神社への古札納付所へ納めて頂ければいいとの事です。

ちなみに、ある神職の話として、喪中でも堂々と新年参りをされる方もいらっしゃるそうです。言わなきゃいいのに、昨年親が亡くなりましたが、心機一転と思い、お参りに来ました、と言う方もいるそうです。

忌服期間の忌は、亡くなられた方の穢(けがれ)がついている期間でもあるので、その期間を過ぎれば、平常の生活に戻る時期なので、考えようでもあるのだろうけど、やはり亡くなられた方への思いという点では、あまりお勧めできることではないということです。

これは、神主により見解が異なります。

喪中で正月を迎える場合、正月飾り、鏡餅等を準備したり供えたりすることを控えるのは、恵方(吉方位)から降臨する歳徳神(歳神様)を招かないということです。

神様は穢れを忌み避ける習性があり人の死を死穢(しえ)とか黒不浄といい、穢れの一つとされます。

黒不浄の家庭に神様を招くことは不敬ということでこれらの飾りをしないということになるのです。

神棚において忌中(神社では五十日)が過ぎる忌明けとなれば神祭りは再開します。喪中で迎えた正月でも平生通りのお供えをしますが鏡餅などの正月風物詩を供えは遠慮します。

神棚のお札や注連縄は節気が変わる立春以降、お札ならお焚き上げとして納め、新たにお札を戴き神棚に納めます。

注連縄も新たなものに取り替えればよいでしょう。立春以降、注連縄は販売していないことが殆どなので、暮れに一応は買っておきます。

一ヶ月遅れの正月ということになります。

喪中自体、本来、極力外出を控えることが基本ですから、初詣を行うこともありません。

忌中と喪中の考え方があって、一概には言えませんが、私は現代のおいては忌中が開ければいいのではないかと思います。

因みに、神道の場合五十日祭までは拍手(かしわで)は、忍びといって音を出しませんが、五十日祭終了後の納骨式では音を出します。もう神様になったからです。

したっけ。

当家の住職も49日が終われば、仏様だと・・・。