都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

ひな祭りが近づくと、あちらこちらで流れる「ひな祭り」の定番ソングに「うれしいひな祭り」があります。しかし、このひな祭りの歌に重大な誤りがあるのです。

歌詞を読みながら探して下さい。

|

「うれしいひな祭り」

(1) あかりをつけましょ ぼんぼりに お花をあげましょ 桃の花 五人ばやしの 笛太鼓 今日はたのしい ひな祭り

(2) お内裏様(ダイリサマ)と おひな様 二人ならんで すまし顔 お嫁にいらした ねえさまに よく似た官女(カンジョ)の 白い顔

(3) 金のびょうぶに うつる灯(ヒ)を かすかにゆする 春の風 すこし白酒(シロザケ) めされたか 赤いお顔の 右大臣(ウダイジン)

(4) 着物をきかえて 帯しめて 今日はわたしも はれ姿 春のやよいの このよき日 なによりうれしい ひな祭り |

それが2番の歌詞に歌われている「お内裏さまとお雛さま」というフレーズです。

|

だい‐り【内裏】 1 大内裏の中の天皇の居所を中心とする御殿。平安京の場合、外郭は、東西約342メートル、南北約303メートル、内郭は、東西約173メートル、南北約218メートルあった。御所。皇居。禁裏。禁中。大内。→十七殿 2 「内裏雛(だいりびな)」の略。 デジタル大辞泉の解説 |

|

だいり‐びな【内裏×雛】 雛人形の一。天皇・皇后をかたどった男女一対の雛人形。内裏様。内裏。《季 春》 デジタル大辞泉の解説 |

|

おひな‐さま【▽御×雛様】 1 雛人形を親しみ敬っていう語。 2 雛祭りのこと。 デジタル大辞泉の解説 |

①内裏というのは天皇がお住まいになっている場所のこと。

②お雛様とは雛人形をセットでいう言葉です。

そこに住まわれているのは天皇と皇后両陛下なので、お内裏さまというと正式には男雛と女雛2体を指すことになるのです。ですから、お内裏様とお雛様は並んではいないのです。

そして、2番の歌詞に歌われている「すこし白酒めされたか 赤い顔の右大臣」というフレーズです。

お雛様をよく見ると、ひげがある左大臣のほうが赤い顔をしているのです。正しくは、赤い顔に白ヒゲのほうが「左大臣」、色白の若いほうが「右大臣」。つまり赤い顔をしているのは右大臣ではなく左大臣のほうなのです。

|

雛人形ではお召し物にも非常に気を付けています。 宮中では位の差をお召し物で判断するというしきたりがあったために、これを忠実に再現しているからです。 また左大臣と右大臣の違いが分からないという方も意外に多くいらっしゃいますが、お召し物の色や左大臣の方が高齢で上位であることを把握しておくとよいでしょう。 左大臣は別名、一上(いちのかみ)とも呼ばれ、公卿の筆頭という意味です。 ですから、通常は左大臣が最高位となり、今で言う内閣総理大臣ということになります。 右大臣はその補佐で左大臣が不在のときはその職務を務めます。 左大臣というだけに左に飾りそうですが、ここでいう「左右」は、お内裏さまの席から見たときの左右ですので、左大臣は向かって右手、右大臣は左手に飾りましょう。 |

誰でも知っている歌に、こんな間違いがあるなんてご存知でしたか。

ちなみに、現在は向かって左側に男雛を飾ります(最初の画)が、本来は右側です。日本では向かって右側が上座になります。左側に飾るようになったのは西洋の文化の影響です。

次いでですから付け加えますと、左大臣・右大臣の方が地位としては三人官女や五人囃子よりも位も高く、宮中から絶大な信頼を得ている人物でした。

え、いちいちくだらないイチャモンをつけるな。嫌なやつだと思はないでください。こういうことが気になる性格なんです。

そうですね。もう、定着してしまったものは仕方がありません。

雛祭りに関する過去記事↓

「上巳の節句から桃の節句へ。そしてひな祭りへ」について考える

【かってにせんでん部】

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

|

☆ミニマルシェ 1周年記念イベントのご案内☆ “1周年記念 赤ひげ けん三先生 講演会&作品展” ~講演会~ ~作品展~ “ショップ セール” “手軽にリフレッシュ!おうちで簡単エクササイズ” 日時:3月23日(水)13:00~14:00 “ハーブでセルフケア” 日時:3月24日(木)13:00~14:00 たくさんのご参加をお待ちしております。 080-0018 帯広市西8条南6丁目7 |

したっけ。

↑配送料金表クリックしてください。拡大します。

|

Robi ジュニア |

| クリエーター情報なし | |

| タカラトミー |

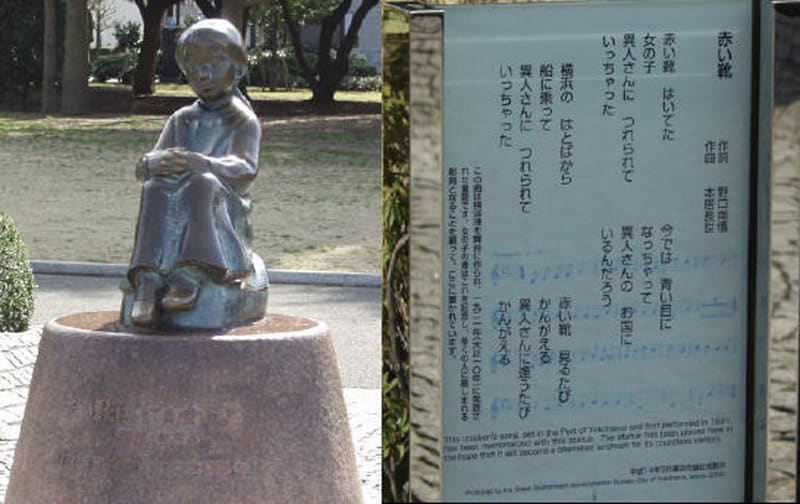

『赤い靴』(あかいくつ)は、1922年(大正11年)、野口雨情作詞・本居長世作曲で発表された童謡。

異人(いじん)さんに つれられて 行っちゃった

②横浜の 埠頭(はとば)から 船に乗って

異人さんに つれられて 行っちゃった

③今では 青い目に なっちゃって

異人さんの お国に いるんだろう

④赤い靴 見るたび 考える

異人さんに 逢(あ)うたび 考える

⑤生まれた 日本が 恋しくば

青い海 眺めて いるんだろう

異人さんに たのんで 帰って来

お気づきでしょうか、この歌は5番の歌詞があったのです。雨情の草稿には5番の歌詞も書かれていたのです。ご子息の野口存彌氏が発見されたそうです。

青い目には、もっと深い意味があるのをご存知でしょうか?当時、教会に行って洗礼を受けると、青い目になってしまうと言われていました。

子供達が教会に入りたいと親に頼むと、目が青くなってしまうけどいいのか?と脅かすのが相場だったそうです。もちろん嘘に決まっているのですが、当時の子供達には伝説として恐れ信じられていたのです。

童謡『赤い靴』には、「岩崎きみ」という名前の女の子のモデルがいます。 私生児として母 親「岩崎かよ」に育てられていた女の子なのですが、3歳の時、母親が再婚して、北海道に入植することになったのです。

親「岩崎かよ」に育てられていた女の子なのですが、3歳の時、母親が再婚して、北海道に入植することになったのです。

当時、北海道を日本のユートピアにしようという運動がさかんだったのですが、物資も食料もなく、地獄のような生活が待っていたのです。

子供には過酷過ぎるという理由(?)で、連れていけず、アメリカ人宣教師ヒュエット夫妻のところに養子にもらわれることになってしまったのです。(一説によると養女としてではなく預かったという人もいますが同じ事です。)

洗礼を受けさせられるのは当然のなりゆきです。

「いまでは 青い目に なっちゃって・・・(洗礼を受けさせられた)」というのは、歌の主人公の心の中では本当のことだったのです。

しかし、アメリカ人宣教師の任期が切れて帰る時、6歳のきみは結核にかかり、どうしても渡航ビザがおりなくて東京の鳥居坂キリスト教会の孤児院に残されてしまいました。そして9歳の時、ひとりで息を引き取りました。その死の知らせはついに母親には届けられませんでした。

野口雨情は、生涯娘はアメリカに渡ったと信じきっていた母親かよと親交があり、慰めるためにこの歌を作ったと言われています。

身内が口裏を合わせて母親に、アメリカ人に養子に行く話があると騙して、邪魔な私生児を教会の孤児院に送ってしまう話は、当時の日本において、それほど珍しい話ではありませんでした。

この歌は、ひとつの嘘がはじけると全てが崩壊するような歌です。だから、きみのような孤児を忘れないためにも、騙された側も騙した側も、後ろめたい共感をもって受け入れたのでしょう。

この歌は、ひとつの嘘がはじけると全てが崩壊するような歌です。だから、きみのような孤児を忘れないためにも、騙された側も騙した側も、後ろめたい共感をもって受け入れたのでしょう。

童謡は時として、子供の歌ではなく、大人の郷愁や罪悪感を慰めるものであったのだと思います。このような悲しい歌が二度とつくられないように、そしてヒットしないよう願いたいものです。

したっけ。

ここはどこ細道じゃ

天神様の細道じゃ

ちょっととおしてくだしゃんせ

ご用のないものとおしゃせぬ

この子の七つのお祝いに

お札をおさめにまいります

行きはよいよい帰りは怖い

怖いながらもとおりゃんせとおりゃん せ

江戸時代の川越の三芳野天神(郭町(くるわまち)、三芳野神社)が発祥地。

江戸時代の川越の三芳野天神(郭町(くるわまち)、三芳野神社)が発祥地。

三芳野神社は、川越城の築城前からあったそうで、それを太田道灌父子が城を築くとき、敷地に取り込んだ。

神社横の細道が歌の舞台になり、川越城内の子女の間で歌われていたものが城下に流れ、武士や僧侶、町人たちによって江戸へ運ばれ、やがて全国へ広まって行った。

三芳野神社の天神さまにお詣りをするときは、(城内になっても、お詣りの人は絶えなかった)、行くときはいいが、帰るときは携帯品を何度も城の警護のものに調べられたので、「帰りはこわい」となった。

これが正しければ、全然怖いお話ではありません。

が、この唄の歌詞の由来は色々あるのです。その一説が「子殺し」なのです。

が、この唄の歌詞の由来は色々あるのです。その一説が「子殺し」なのです。

貧乏な農家では、増えすぎた子供に困っていました。そこで口減らしに子供を捨てに行くという唄、と言われています。

飢餓でひもじい思いで死ぬのなら、いっそう親の手で殺してしまおうとする親の子殺しの歌。神社には天神様がおり、迷うことなく天国に導いてくれる。最後の「行き」は「逝き」で、「帰り」は「甦り」(黄泉帰り)の意味

また江戸時代に関所を通る時には「手形」が必要でした。お札は「手形」のことと言われています。

手形を持たないものは関所を通れないのですが、親が危篤という場合、頼み込んで通してもらいました。

が、帰りは手形がないので帰れないということで「行きはよいよい帰りは怖い」と唄われたとも。

1. 天神様に七五三のお参りに行くときの歌。関所を通る時の通関の厳しさを歌った歌とも言われる。貧しい農村では、七つのお祝いしか行われなかったようです

2. 7歳になった子供をお札と一緒に天神様に連れて行く人身御供の歌。天神様の領域には生贄である子供しか入れず、用の無い大人は入れなかった。だから、行きはよいよい帰りは怖い(行きはあっても、子供には帰りは無い)

3. 「細道」が「産道」で、「ご用」が「生きる意志」、「行き」が「産まれる」、「帰り」が「死ぬ」とい意味で、母親の腹から産まれる時の歌。

4. また「水子」のことを唄っているとも言われています。

5. 「行きはよいよい 帰りはこわい」=帰りは疲れる、しんどい(方言:北海道ではそういいます。)

したっけ。

茶壺に追われて トッピンシャン

抜けたらドンドコショ

俵のねずみが米来ってチュウ

チュウ チュウ チュウ

おとさんがよんでも

おかさんがよんでも

行っこなーしよ

井戸のまわりで お茶わんかいたのだあれ

鬼決めや、指遊びに使われる。「お茶壺道中」についての唄だと言われているほか、「不純異性交遊」を表す戯歌とも言われている。

-その1―

このわらべ歌は、江戸時代の茶壷道中(行列)を歌ったものだそうです。

毎年、新茶の季節になると、将軍が飲むお茶を宇治まで受け取りに行く行列が、東海道を下ってきます。

そして、新茶を積み込んだのち、東海道、中仙道を江戸へ帰っていったのです。

その前後左右には、馬50頭とともに役人400人が付くという大層なものだったようです。

茶壷行列が通るとき、東海道の宿場町には、「家からゴミや煙を出してはならない!」などの、細かいお触れ出されていました。

農民や町人は、「下にいぃ、下にぃ」の声が聞こえると、土下座をして行列が通りすぎるのを待ちました。

そこで、「お茶壷様が来たら、戸をピシャンとしめ、ごま味噌でもなめてじっとしていよう。

お茶壷様が通りぬけたら、どんどこしょと、戸を開けて外で遊ぼうよ」と歌われたのが、この歌です。

大名たちも、道の途中で「お茶壷様」に出会うと、籠から降りて出迎えなければなりませんでした。

井戸の周りでお茶碗欠いたのだあれは、茶碗を欠いた小僧が井戸に身を投げたという、子供たちへの戒めだそうです。

井戸の周りでお茶碗欠いたのだあれは、茶碗を欠いた小僧が井戸に身を投げたという、子供たちへの戒めだそうです。

この制度は、3代将軍家光が作り、その後、江戸時代の終わりまで続いたそうです。

ところで、この茶壷は、信楽焼きだったのです。そのため、「信楽焼きの茶壷に入れたお茶は、長い間湿らずに良い香りが失われない」と有名になり、各大名からの注文が殺到したそうです。

また、信楽焼きの茶壷は、一般の家庭でも好んで使われるようになりました。

ごまみそ=ごますり接待のこと

トッピンシャン=家の戸を閉める音

抜けたら=通り抜けたら

ドンドコショ=安心して大騒ぎ

ねずみ=米を食べている役人の例え

―その2―

まず ずいずいの「ずい」は、「どんどん~する」という意。

続いての”ずっころばし”はすッ転ばしと言う意味です。

“ごま味噌”と言うのは 昔、ごまや味噌はご馳走だった訳でつまり、ご馳走=女性と取るのだそうです。

“茶壷に追われて” これの茶壷は男性の性器をさすのだそうです。男性に追われて性交されたということです。

“茶壷に追われて” これの茶壷は男性の性器をさすのだそうです。男性に追われて性交されたということです。

次の”とっぴんしゃん”は 性交時の擬音です。

“抜けたがどんどこしょ”は、一回終わってお抜きになっても もっともっとドンドンしようとなります。

“俵の鼠” これは鼠が鼠算と言われる程に繁殖力が強くつまりは精力絶倫を意味します。

“俵の鼠” これは鼠が鼠算と言われる程に繁殖力が強くつまりは精力絶倫を意味します。

そして次の”米食ってチュウ”飯を食ったらまた性交するというのです。

“チュウチュウチュウ”は何度でもするという意味です。

“おっ父さんが呼んでもおっ母さんが呼んでも行きっこ無~し~よ” こんな良い事している時に誰に呼ばれても行きませんよ!

“まわりで”は回してと解釈します。

“お茶碗欠いた”これはお茶に関する業界の隠語で「主茶碗」は正妻を指します。この場合は彼女でしょう。

“お茶碗欠いた”はお茶碗替えたで妻(彼女)以外の女性に替えたという意味だそうです。「替え茶碗」も隠語で妾のことだそうです。

という「不純異性交遊」の戯れ歌だとしたら、なんともエロティックな内容です。

したっけ。

子供の頃だれでも一度は遊んだことがある「はないちもんめ」。本当は子供が歌うような内容ではなかったようです。

勝)勝って嬉しいはないちもんめ (ジャンケンに勝って【先攻側で】嬉しい)

負)負けて悔しいはないちもんめ (ジャンケンに負けて【後攻側で】悔しい)

勝)隣のおばさんちょいと来ておくれ

負)鬼が恐くて行かれませんよ

勝)お布団かぶってちょいと来ておくれ

負)お布団ボロボロ行かれませんよ

勝)お釜かぶってちょいと来ておくれ

負)お釜底抜け行かれませんよ

勝)あの子が欲しい

負)あの子じゃ分からん! (代名詞ではく名前で呼べ!)

勝)その子が欲しい

負)その子じゃ分からん! (代名詞ではく名前で呼べ!)

勝)相談しよう

負)そうしよう

買って嬉しい花一匁 (子供が安く買えた。嬉しいねぇ)

負けて悔しい花一匁 (わが子が値切られてしまって悔しい)

隣のおばさんちょいと来ておくれ

鬼が恐くて行かれませんよ (子買いが恐くて外に出られないんです)

お布団かぶってちょいと来ておくれ

お布団ボロボロ行かれませんよ

お釜かぶってちょいと来ておくれ

お釜底抜け行かれませんよ

あの子が欲しい (あの子を売ってくれ)

あの子じゃ負からん! (あの子はいなくなると困る。だから負けられない)

その子が欲しい (それならばその子を売ってくれ)

その子じゃ負からん! (その子もいなくなると困る。だから負けられない)

相談しよう

そうしよう

「聞いて極楽、見て地獄」とは、こうして騙されて売られた女の心情なのです。

花いちもんめ(花一匁)

花を一匁(花を買うときの単位)を買う際に、値段をまけて悲しい売り手側と、安く買ってうれしい買い手側の様子が歌われているとされる。

花を一匁(花を買うときの単位)を買う際に、値段をまけて悲しい売り手側と、安く買ってうれしい買い手側の様子が歌われているとされる。

つまり「買って嬉しい」とは、女郎を買うと云う意味で、はないちもんめ=花一匁は当時の重さの単位で、花一匁分程度の金額で女郎を買えて嬉しい、ということです。

そして、買われた側は、花一匁相当に値段を負けさせられて悔しい、とつながるわけです。

また、昔の色町で芸者を買う際の値段交渉で,「♪買ってうれしい花一匁、まけて(値切られて)くやしい花一匁」(花一匁≒花一輪=1人の芸者を指す)

「花一匁」ですが、匁(もんめ,≒3.75g)は重さの単位です。昔,花の売買は重さ基準で行われていました。

花は芸者ですから、芸者の価格交渉とする説。

すると歌の最後の「あの子が欲しい あの子じゃ分からん」は女郎の品定めなのでしょうか。あるいは、人身売買でしょうか。

遊郭があった江戸時代~明治時代は今とは比べ物にならないくらいの格差社会で、生活の為に子供を売り飛ばすということは良く行われていたとされています。

貧乏な家の子供(または女の子)が口減らしの為に、人買いに一匁(もんめ)で買われ、人買い同士が「勝った(買った)」「負けた(マケた)」と囃し立てる悲しい歌としての一説もあります。この人買いを、「女衒(ぜげん)」と言います。

貧乏な家の子供(または女の子)が口減らしの為に、人買いに一匁(もんめ)で買われ、人買い同士が「勝った(買った)」「負けた(マケた)」と囃し立てる悲しい歌としての一説もあります。この人買いを、「女衒(ぜげん)」と言います。

花一匁とは花代(玉代、線香代)が一匁だということ。遊女を買う際の品定め、あるいは、男仲間同士が遊女を取り合う戯歌と考えるのが自然である。江戸時代、吉原などは高額であったが、岡場所などでは一匁あるいは百文前後(現在の数千円)が相場であった。

このような残酷な事柄が童歌となった背景には、貧しい農民が多かった時代には、口減らしが日常のことだったからでしょうか。何も知らずに唄う子供たちがいっそう悲しく写ります。

記号:mom

系:尺貫法

SI:3.75 ?

定義:(1/1000)貫

したっけ。

足(あし)を入れるとはある場所、ある世界に入ることをいいます。通常の場合好ましくない世界のことを言います。

足(あし)を入れるとはある場所、ある世界に入ることをいいます。通常の場合好ましくない世界のことを言います。

足(あし)を抜く「好ましくない関係を打ち切る。不本意な環境から抜け出すことをいいます。吉原では足抜けといいます。

足抜けの許されない吉原。吉原の大門を遊女たちは年期が明けるか身請けされるか、死人になるか。それ以外にはくぐることはできない。だから想いあった身請けする金のない男女は必死で足抜けを行いました。

しかし、逃げても亡八(忘八)が追ってきます。足抜けは決して許されないのです。

亡八(忘八)とは仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌という、人として目指すべき八つの徳を完全に捨て去った無頼の別称。主に遊郭内で働く人たちに対し使われた言葉です。

足抜けに失敗して折檻死した女郎も多数いたといわれます。

「病気などで死んだ遊女は、吉原遊廓の場合、投込み寺と呼ばれた浄閑寺に、「~~売女」という戒名で、文字通り投込まれた」という説もある。しかし、それを裏付ける資料は古文書には![]() 一切なく、「~~売女」の戒名は、「心中」「枕荒らし」「起請文乱発」「足抜け」「廓内での密通」「阿片喫引」など吉原の掟を破った者に限られていることが、最近の研究で明らかになっているそうです。

一切なく、「~~売女」の戒名は、「心中」「枕荒らし」「起請文乱発」「足抜け」「廓内での密通」「阿片喫引」など吉原の掟を破った者に限られていることが、最近の研究で明らかになっているそうです。

起請文とは江戸時代、男女間の愛情の変わらないことを互いに誓い合って書いた文書。遊 女が客に誠意を示す手管として用いた。起請。起請誓紙。

女が客に誠意を示す手管として用いた。起請。起請誓紙。

この場合、素裸にされ、荒菰(あらごも)に包まれ、浄閑寺に投げ込まれた。人間として葬ると後に祟るので、犬や猫なみに扱って畜生道に落とすという迷信によったとものとされている。な お、浄閑寺のホームページによると、浄閑寺が 投げ込み寺と呼ばれるようになったのは安政の大地震(1855年)で大量の遊女が死亡した際にこの寺に投げ込んで葬ったことによる とされています。

とされています。

多くの遊女は年季奉公という形で働かされていた。一定の年限を働くか、遊女を購った金額を返却できれば解放され、新吉原成立から天保年間(文政の後、弘化の前。1830年から1843年までの期間を指す)までは、年季を明ける率は、常に8割を超えた。しかし、一部の遊女は生涯を遊廓で終えた。年を重ね、遊女としての仕事が難しくなった者は「やり手」「飯炊き」「縫い子」等に再雇用された。そのシステムが、吉原を単なる売春窟に堕さず、世界で例を見ない、独特の文化を生んだのです。

「かごめかごめ」の唄については色々な説が有ります。有力なのが、遊郭に売られた遊女の足抜け(脱走)について歌われているという説です。

かごめ かごめ かごのなかのとりは

いついつ でやる

よあけのばんに

つるとかめが すべった

うしろのしょうめん だあれ

「かごめ」を漢字で書くと「籠女」で、かごに閉じこめられた女(遊郭にいる遊女)のことだというのです。

その1

「籠の中の鳥はいついつ出やる」は、いつ年季が明けて遊郭を出られる

「籠の中の鳥はいついつ出やる」は、いつ年季が明けて遊郭を出られる

この歌に限らず、民間に伝わる童謡の解釈は様々あって、どれが正しいとは一概に言えないのだそうです。歌い継がれる中で、歌詞が変わっていく唄も多いそうですし。

その2

女郎さんが、流産してしまった時に、その供養の為に唄った歌だとか・・・

女郎さんが、流産してしまった時に、その供養の為に唄った歌だとか・・・

「かごめ」とは「籠女」、妊娠をしている女性である

「かごのなかのとりは、いついつでやる」というのは、お腹にいる赤ちゃんがいつ出てくるのだろうということ

「夜明けの晩に」、夜明けなのに晩とは・・・?つまり「この世ではない世界」

「鶴と亀が滑った」というのは、おめでたいこと(その象徴として鶴と亀)が滑った。つまり流産したということだそうです・・・

「後ろの正面だあれ」

後ろに水子の霊がいるよ・・・

鬼になった子が、目隠しをして、唄が終わったときに後ろにいる子が誰なのかを当てる遊びです。これは、当たるまで延々と続けられます。何か恐ろしい気がしませんか。

鬼になった子が、目隠しをして、唄が終わったときに後ろにいる子が誰なのかを当てる遊びです。これは、当たるまで延々と続けられます。何か恐ろしい気がしませんか。

それにしても童唄は子供の歌なのに、悲しい事にまつわるものが多いですね。

したっけ。

子供の頃「指きりげんまん、嘘吐いたら、針千本飲~ます。指切った。」と歌いながら約束したことがあるでしょう。

子供の頃「指きりげんまん、嘘吐いたら、針千本飲~ます。指切った。」と歌いながら約束したことがあるでしょう。

子供同士が、お互いの小指を絡ませて指きりをしているのは無邪気な光景です。

ゆびきり(指切り)とは、日本において、約束のしるしにお互いの小指を絡ませあうことをいう。「ゆびきりげんまん」ともいう。

しかし、本当の指切りはそのような無邪気なものではありません。本来指きりとは、江戸時代の遊女が客に愛情の不変を誓う証として、 小指の第一関節から先を切って、桐の箱にいれて思う相手に渡したことに由来する。これにはかなりの激痛が伴うため、それほど愛しているということを意味し、貰う客も、遊女の思いに応えるくらいの気構えが必要だった。相当の覚悟がなければ「指きり」はできないということです。

小指の第一関節から先を切って、桐の箱にいれて思う相手に渡したことに由来する。これにはかなりの激痛が伴うため、それほど愛しているということを意味し、貰う客も、遊女の思いに応えるくらいの気構えが必要だった。相当の覚悟がなければ「指きり」はできないということです。

いくら思いつめた遊女たちでも、自分で自分の指は切れないので、他の人に切って貰ったという。血止めの薬や包帯などを用意し、それから切ったというが、そのほとんどが気を失ったといわれています。

しかし、次第に実際に指を切る遊女は少なくなり、偽者の指が出回ったらしい。そして、この「指きり」が形式的なものになり、一般にも広まり、約束を必ず守る意味へと変化した。

「げんまん」は「拳万」と書き、約束を破った時は握りこぶしで1万回殴る制裁の意味で、「指きり」だけでは物足りず、後から付け足されたものである。「針千本飲~ます」は更に付け足されたものである。

「げんまん」は「拳万」と書き、約束を破った時は握りこぶしで1万回殴る制裁の意味で、「指きり」だけでは物足りず、後から付け足されたものである。「針千本飲~ます」は更に付け足されたものである。

「ゆびきりげんまん」とは、本当は怖い約束の儀式であり、思いつめた遊女の悲しい心の裏に呪いさえ秘められていたのです。

したっけ。