都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

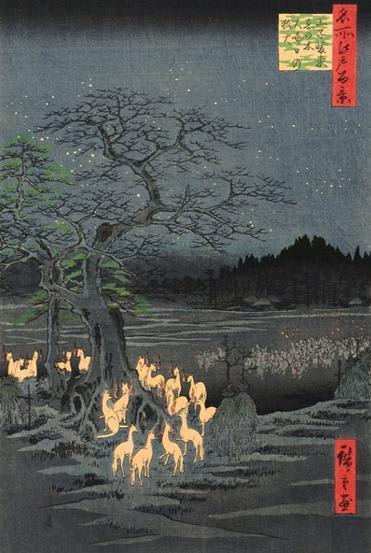

狐の嫁入り(きつねのよめいり)は、北海道と沖縄県を除く日本全国に伝わる怪異現象。・・・とありますが、北海道でも私が子供のころから言ってましたけど・・・。違うのかな?

一般には夜の山中や川原などで、無数の狐火が一列に連なって提灯行列のように見えることをいい、狐が婚礼のために提灯を灯しているといって「狐の嫁入り」と呼ぶ。・・・これとは違いますね。

《狐の口から吐き出された火という俗説から》

1 闇夜に山野などで光って見える燐火(りんか)。鬼火。また、光の異常屈折によるという。狐の提灯(ちょうちん)。《季 冬》「―や髑髏(どくろ)に雨のたまる夜に/蕪村」

2 歌舞伎などで、人魂(ひとだま)や狐火に見せるために使う特殊な火。焼酎火(しょうちゅうび)。

これらの怪火は遠くからしか見えないという特徴がある。徳島県ではこれを嫁入りではなく狐の葬式とし、死者の出る予兆としている。

おやおや、嫁入りどころか・・・、お葬式?

怪火が狐の嫁入りと考えられただけでなく、江戸時代の随筆『古今妖談集』には実際に嫁入りに遭ったという話がある。

寛保5年(1745年)に、本所竹町の渡し場に現れた男が、自分の仕える主人の家で婚礼があるために渡し船を多数寄せるよう依頼し、渡し場の亭主に祝儀として金子一両を渡した。亭主が喜んで多くの船を準備して待っていると、立派な嫁入り行列がやって来たので、亭主は丁重に一行を送り届けた。しかし翌朝には、祝儀の金はおろか、渡し賃まですべての金が木の葉に変わっていた。

寛保5年(1745年)に、本所竹町の渡し場に現れた男が、自分の仕える主人の家で婚礼があるために渡し船を多数寄せるよう依頼し、渡し場の亭主に祝儀として金子一両を渡した。亭主が喜んで多くの船を準備して待っていると、立派な嫁入り行列がやって来たので、亭主は丁重に一行を送り届けた。しかし翌朝には、祝儀の金はおろか、渡し賃まですべての金が木の葉に変わっていた。

人々は葛西金町(現・東京都葛飾区)の半田稲荷から浅草の安左衛門稲荷への婚礼があったと噂したという。

新潟県の麒麟山にも狐が多く住み、夜には提灯を下げた嫁入り行列があったといわれる。これに由来する祭事が同県の狐の嫁入り行列である。

【天候に関する言い伝え】

太陽はでているのに、雨が降ることを「狐の嫁入り」という。何故、日照り雨のことを言うのに狐がでてくるのでしょう。

この日照り雨と狐は直接の関係はありません。

もともとは、前述のような異様な光景をさす「狐の嫁入り」が、日照り雨も異様な光景ということで、そう呼ばれるようになったといわれています。

もともとは、前述のような異様な光景をさす「狐の嫁入り」が、日照り雨も異様な光景ということで、そう呼ばれるようになったといわれています。

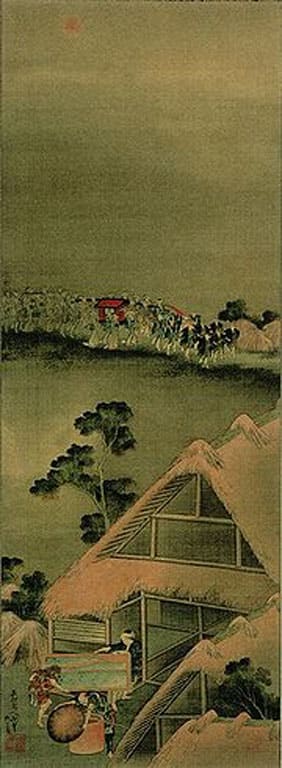

また、日照り雨のことを「狐の嫁入り」と呼ぶのは、天気雨のときには狐の嫁入りがあるという俗信に由来しており、「狐の祝言」とも呼ばれる。江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による『狐の嫁入図』ではこの俗信に基き、狐の嫁入り行列と、突然の天気雨に驚いて農作物を取り込む人々の様子が描かれている。

狐の嫁入りと天候との関連は地方によって異なることもあり、熊本県では虹が出たとき、愛知県では霰(あられ)が降ったときに狐の嫁入りがあるという。福島県では旧暦10月10日の夕方にすり鉢を頭にかぶり、腰にすりこぎをさしてマメガキの下に立つと、狐の嫁入りが見えるという。

あ、これですよ・・・。北海道では「日照り雨」とは言わず、「天気雨」と言います。雨が降った後、太陽の周りに、丸く虹がかかったときに「狐の嫁入り」と言います。

今月は1ヶ月間、「結婚」をテーマに書いてきました。1ヶ月間同じテーマで書くのは大変でした。もうこんな企画ものはやめます。

最終章となる「狐の嫁入り」とは摩訶不思議な怪異現象のことです。でも、何故、「嫁入り」なのでしょう。嫁入りとは即ち「結婚」です。

見知らぬ男女が、見合いにしろ、恋愛にしろ、突然であって一緒に生活を始める。何がそうさせるのでしょう。結婚にはデメリットが多くあります。その筆頭が自由です。自由を失ってまで一緒に暮らしたい。

若者は「愛」だといいます。「愛」なんて、そんなに熱いものじゃありません。かといって、けして冷たくもありません。実際に存在しているのかさえ分からなくなります。でも、捨てたもんじゃありません。不自由の中の自由・・・。

「結婚」こそ、人類が生み出した摩訶不思議なシステム。理解不能な男女の結びつき。

もしかしたら、狐に化かされているのかもしれません。

だとしたら、化かされているのは婿さんなんだか、嫁さんなんだか・・・、わかんないんでないかい。

したっけ。

KOMANOの蹴ったボールがポールに当たった瞬間、日本中の夜空にため息がこだました。

でも、良くやった。選手たちにアリガトウ。岡田監督にアリガトウ。

したっけ。

どれくらい遅れたら怒るだと・・・ 。ハア・・・、約束

。ハア・・・、約束 してるのにどれくらいもねえだろうよ。遅れていいなんてえもんは約束

してるのにどれくらいもねえだろうよ。遅れていいなんてえもんは約束 たあ言わねえな。そうだろ・・・

たあ言わねえな。そうだろ・・・ 。違うか?

。違うか?

遅れちゃなんねえから。約束 するんだろうよ。

するんだろうよ。

こうみえても、気が短いんだ 。オレは30分前には行くね。場合によっちゃあ、時間前

。オレは30分前には行くね。場合によっちゃあ、時間前 に帰るかも知れねえ

に帰るかも知れねえ 。

。

あ、それじゃ・・・、こっちが約束 違反になっちまう。

違反になっちまう。

だいたい、遅れてくるようなヤツァ、友達になんかなんねえよ 。

。

したっけ。

35.9。35℃。32℃と続いた気温も今日は一休み。北海道らしい気温ですが、今夜、雨の予報で蒸しています。

今日は、自宅前の川辺に咲く「紅輪蒲公英」を紹介しましょう。

コウリンタンポポ(紅輪蒲公英) キク科

学名:Hieracium aurantiacum

別名:エフデタンポポ(絵筆蒲公英)

花期:夏 6~9月

タンポポに似た形の紅色(朱赤)の花を、茎の先に輪状につけることからついた名前。

ヨーロッパ原産。明治時代中期に園芸用として持ち込まれたものが野生化した帰化植物です。

分布・生育地:北海道、本州(東北地方)に帰化。畑のあぜや土手、人里付近。 花茎は長く伸び、これを含めた草丈:20~50cm。葉は根元にロゼット状に互生しています。花の径:約2.5cmの頭花が10輪ほどつく。鮮やかなオレンジ~朱赤色。

子供の頃は見かけなかったが、北海道や東北地方では勢いを増しているようです。花が萎んだあとの毒々しいほどの朱色は、日本の風景にはそぐわない雰囲気がします。

したっけ。

夫婦(ふうふ、めおと)または夫妻(ふさい)は、互いの合意により適法の婚姻をした男性と女性のことです。

一般的に、共同の経済生活を営み、子どもが誕生した場合それを保護し二人の子として養育する男女のペア。「夫妻」とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。

日本の夫婦の平均年齢差は2歳とされている。

なお、仲のよい夫婦をオシドリにたとえて「おしどり夫婦」、夫が妻より小さい夫婦を「ノミの夫婦」、世間的には装っているが仲は冷め切っている夫婦を「仮面夫婦」などということがある。

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。

いつも一緒で仲むつまじい夫婦のことを「おしどり夫婦」という。おしどりの夫婦がいつでも寄り添っている様子から出来た言葉である。難しく鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)とも言い、生涯助け合い大切にするということ。

いつも一緒で仲むつまじい夫婦のことを「おしどり夫婦」という。おしどりの夫婦がいつでも寄り添っている様子から出来た言葉である。難しく鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)とも言い、生涯助け合い大切にするということ。

えん‐おう【鴛鴦】

《「鴛」は雄の、「鴦」は雌のオシドリ》1 オシドリのつがい。2《オシドリの雌雄がいつも一緒にいるところから》夫婦の仲のむつまじいことのたとえ。

【オシドリ鴛鴦】

種 名 カモ目/カモ科/オシドリ 鴛鴦 Aix galericulata Mandarin Duck

時 期 留鳥、または冬鳥。東北地方以北では夏鳥

形 態 L 450mm 嘴峰27-32mm 翼長214-250mm 尾長90-109mm ふ蹠(鳥の足のスネのような部分:正確には足の甲に相当します) 33-40mm. 雌雄異色。

しかし、これは現実とは違う。この由来となったいつも一緒にいる様子というのは、交尾後、メスが産卵しヒナがかえるまで温めている間の話。オスは卵を他のおしどりや外敵から守るためにそばにいる。巣のところで並んでいるように見えるわけである。

ところがヒナがかえるとオスは旅立つ。他のオスたちと一緒に群れを成して生活し、違うメスと交尾をすることもあります。

そして毎年交尾する相手を変えるのです。別に一生相手を変えないというわけではない。子供が生まれるまでの限定のおしどり夫婦なのです。とんだ「仮面夫婦」です。

そして毎年交尾する相手を変えるのです。別に一生相手を変えないというわけではない。子供が生まれるまでの限定のおしどり夫婦なのです。とんだ「仮面夫婦」です。

見た目がきれいだと、よく見られがちなのは人間だけではないようです。

したっけ。

一昨日は、35.9℃暑かった。昨日は35℃。今日も30℃の予報。白いノバラが清々しい。

今日は「ノバラ」を紹介しましょう。

ノバラ(野薔薇) バラ科

学名:Rosa multiflora

別名:ノイバラ(野茨)

花期:夏

日本各地の山野に分布。つる性落葉低木で樹高3mまで。山野の道端や河岸などに生える落葉低木。茎に棘があり、花色は白色あるいは淡紅色、花の大きさは径2cm位.の優雅な5弁花。

6月の微風にのってよく香るこの白い花に蜂などの虫もよく集まります。花は蒸留して香水をとり「花の露」といい、秋期の美しい赤い実は、果実種の材料になります。和名は野に咲くバラの意味です。

園芸品種のバラ(薔薇)も良いですが,清楚なノバラもおつなものですね。

したっけ。

都々逸(どどいつ)は、寛政(1789~1801)末期から文化(1804~1818)初期のころ、潮来節(いたこぶし)・よしこの節を母体として成立。江戸末期、天保(1830~1844)末期、初代の都々逸坊扇歌 (1804年-1852年)によって大成された口語による定型詩。 七・七・七・五の26文字の音数律に従う。

もともとは、江戸時代に三味線と共に歌われる俗曲で、寄席や座敷などで演じる出し物でした。

主に男女の情の機微を表現したものが多いため、情歌とも呼ばれています。

恋に焦がれて 鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が 身を焦がす

七・七・七・五はさらに(三・四)・(四・三)・(三・四)・五という音律数に分けられることが多い。この構成だと、最初と真中に休符を入れて四拍子の自然なリズムで読み下せる。 例えば、先の唄なら、

七・七・七・五はさらに(三・四)・(四・三)・(三・四)・五という音律数に分けられることが多い。この構成だと、最初と真中に休符を入れて四拍子の自然なリズムで読み下せる。 例えば、先の唄なら、

△こいに こがれて なくせみ よりも△

△なかぬ ほたるが みをこがす△△△

となる(△ が休符)。 なお、この最初の休符は三味線の音を聞くため、との説がある。

・ 諦めましたよ、どう諦めた、諦めきれぬと諦めた

・ あついあついと言われた仲も、三月せぬ間にあきがくる

・ あとがつくほど つねっておくれあとでのろけの種にする

・ あとがつくほど つねってみたが色が黒くてわかりゃせぬ

・ あの人のどこがいいかと尋ねる人に、どこが悪いと問い返す

・ 嫌なお方の親切よりも、好いたお人の無理が良い

・ 色が黒うて惚れてがなけりゃ、山のカラスは後家ばかり

・ 色はよけれど、深山の紅葉、あきという字が気にかかる

・ 浮名立ちゃそれも困るが世間の人に 知らせないのも惜しい仲

・ うちの亭主と炬燵の柱、なくてはならぬがあって邪魔

・ 梅も嫌いよ、桜も嫌い、ももとももとの間(あい)がいい

・ 嬉しい首尾したそのあくる日は、仕事出しても手につかぬ

・ 浮気うぐいす梅をば、じらし、わざと隣の桃に咲く

・ 逢うたその日の心になって、逢わぬこの日も暮らしたい

・ 逢うて心のくもりも晴れて、二人眺める蚊帳の月

・ 岡惚れ三年、本惚れ三月、思い遂げたは三分間

・ 岡惚れしたのは、私が先よ、手出ししたのは、主が先

・ お酒飲む人、心から可愛い、飲んでくだまきゃなお可愛い

・

昨日は、35.9℃暑かった。今日も30℃超えの予報。赤いバラが暑苦しい。

今日は「バラ」を紹介しましょう。

バラ(薔薇)バラ科 学名:Rosa(バラ科バラ属に含まれる植物の総称)

花期:春,秋

とげのある木の総称である「うばら」または「いばら」(茨)が、「ばら」に略された。 (「茨」は”とげのある、つる草”を総称したもの)

甘い香り。香水の材料にも使われる。

古代から、繁栄と愛の象徴とされた。

ギリシャ神話では、愛と美の女神「アフロディーテ」が海から誕生したときに、大地がそれと同じぐらい美しいものとして、バラの花を作ったとされている。

ギリシャ時代には、ビーナスに結びついて「愛と喜びと美と純潔」を象徴する花とされ、これが、花嫁が結婚式にバラの花束を持つ風習につながったとされる。

赤いバラの花言葉は,「情熱・愛情・美・熱烈な恋・・・ 」

「百万本の真っ赤なバラを あなたに あなたに・・・.」という歌があります。この暑いのにいらんわ!今日も30℃・・・、鬱陶しい・・・。

したっけ。

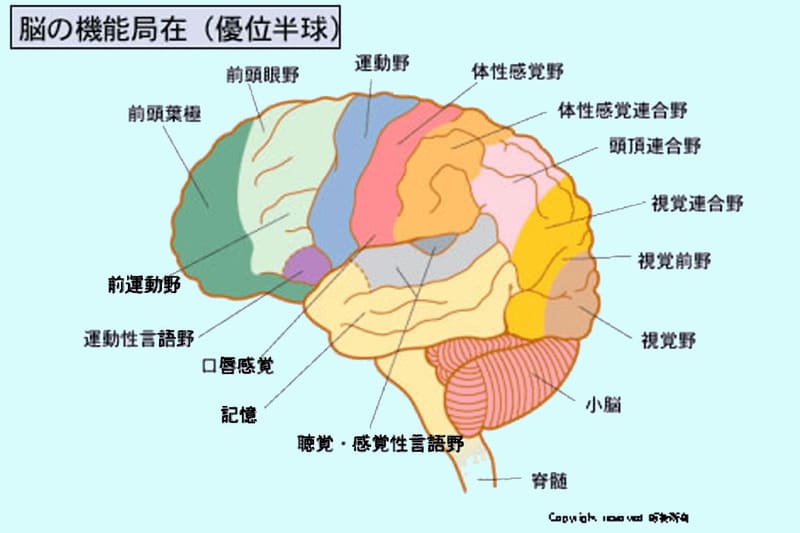

今日も、「チョロリコロリの〇ンチョール エコタイプ・・・」。男と女の恋する脳のシャバダバダ・シュッワーン♪について考えます。

恋する脳に何が起きているのか?恋とは何か? 脳の中を覗いてみましょう。

【ラトガーズ大学(アメリカ合衆国ニュージャージー州の州立大学) ヘレン・フィッシャー】の報告

男女の恋愛の仕組みについて、30年に渡って研究しているフィッシャーは研究協力者として、熱愛中の若いカップル登場してもらい、MRIにかけ、恋人の写真と無関係な異性の写真を見せる。

恋人の画像に反応する脳部位を探るのだ。反応は男女とも同じ箇所「腹側被蓋野(ふくそくひがいや)」に見られる。

恋人の画像に反応する脳部位を探るのだ。反応は男女とも同じ箇所「腹側被蓋野(ふくそくひがいや)」に見られる。

フィッシャー曰く、これは万国共通であり、これこそが恋の中枢なのである。「腹側被蓋野」は「ドーパミン」を分泌 ?喜びと快感が生じる ?同じ状況を求めるようになる。

相手に夢中になる恋わずらいはドーパミンあってこそ・・・なのです。

また、恋をしていると、活動が抑えられてしまう脳部位がある。恋人の顔を見たときに活動が低くなる箇所は複数確認された。

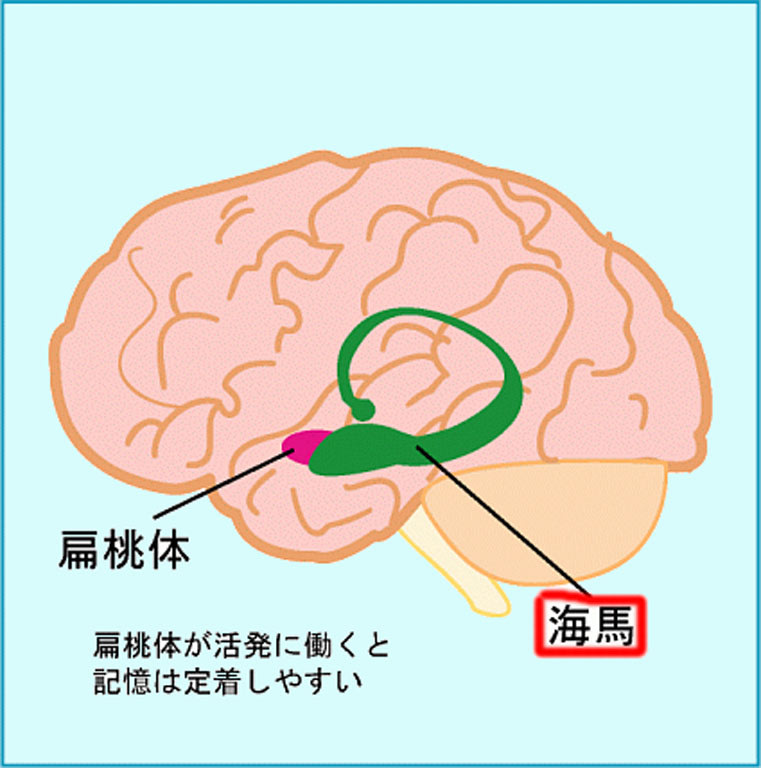

それは、扁桃体(へんとうたい)、頭頂側頭結合部(とうちょうそくとうけつごうぶ)など、ネガティブなものの見方や批判を司る部位だった

それは、扁桃体(へんとうたい)、頭頂側頭結合部(とうちょうそくとうけつごうぶ)など、ネガティブなものの見方や批判を司る部位だった

恋人に対しては批判力が働かなくなる=つまり恋は盲目・あばたも笑窪・・・は本当だったのだ。つまり、脳が制御不能状態になるのです。

快感によって相手に夢中にさせるドーパミンのシステム、相手に対する否定的な気持ちを抑え込むシステム。

この二つのシステムによって、ヒトは恋愛相手を受け入れずにはいられなくなる。

■ 恋のメカニズム なぜ生まれた?

なぜ脳にそのような仕組みが備わっているのかは、脳に潜む男女の違いを見ればわかる恋愛で活性化する脳部位には性差もあるのだ。

なぜ脳にそのような仕組みが備わっているのかは、脳に潜む男女の違いを見ればわかる恋愛で活性化する脳部位には性差もあるのだ。

男は島皮質(とうひしつ)の一部が活性化する。島皮質は視覚に関与する脳部位だ。 つまり、恋する男は特に視覚が敏感になる。ウエストのくびれは、相手が妊娠していない証となる。これは相手の女が健康な子を産みそうかどうかの鑑識眼なのだ。

男では視覚が敏感になるのだが、女は違う。

女では脳の帯状回(たいじょうかい)が活性化する。帯状回は記憶に関与する部位。

女では脳の帯状回(たいじょうかい)が活性化する。帯状回は記憶に関与する部位。

ヘレン・フィッシャー曰く、相手がいい父親になるかどうかは、見た目よりも記憶が判断材料になる。その男は信頼できる言動をしているかどうか・・・。

恋する男女の脳の違いは、子育てにふさわしい相手の選別のために生じてきているのだ。

女性が細かいことまで、憶えているのはそのせいだったのだ。

子育てこそが、生物として人間が恋愛システムを進化させた理由なのである

フィッシャー曰く、哺乳類の中で、つがいで子育てをする動物はわずか3%しかいない。子育てが大変だから、男と女が協力する。そのために、恋愛システムが進化した。

フィッシャーの報告: 恋は18ヶ月から3年しかもたない。

ヒトの子は、3~4歳になるとつききりの親の世話がなくても生きていけるようになる。 男と女のきずなは、子の成長が一段落するまでの期間限定仕様なのだ。

狩猟採集社会では、出産は4年ごとに起きる 恋はこの間だけは保たれるように進化した可能性がある。そしてまた次の相手を捜し、遺伝的に多様な子孫を残したのかもしれない。

世界58の地域のデータを調べたフィッシャー曰く、 離婚は4年目がピーク。恋には賞味期限があったのだ。

■ 注意して欲しいのは、恋わずらいは生理的に短期間しかもたないからといって、それで「別れていい」という話にはならないということ。

例えば、生理的にウンチをしたくなったからといって、ところかまわずウンチしていいということにはならない。

ヒトには原始的で哀れな性質がいくつも残っているが、そんなヒトでもいままでこの世でやってこられたのは、「やってはいけない」という文化的な歯止めがあったからこそ・・・なのだ。

貧弱な理性で生理的な性質を甘やかしてしまうと、そのヒトは破滅する。破滅しないように、文化的な歯止めを我々は作ってきたのだ。

子どもができたら責任を持つ。誓い合った仲は長く幸せを保つようにする。暴力はいけないし、裏切りや不貞も社会的に不適切な行為だ。

文化的な歯止めをないがしろにするような人間は、信用できないし社会的にも破滅していくだろう。

逆にいえば、文化的な歯止めがあるからこそ、原始的で哀れな性質がいくつも残ってしまっているのだが・・・。

そこを考えずに、「なんだ、3年で別れるのはアタリマエなのか・・・」と思った人は、人生を後悔することになりますよ。

したっけ。