都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

『眉に唾を塗る』(まゆにつばをぬる)は、人に欺かれないように用心しなさいという意味を持つ諺である。狸や狐に化かされないようにするには眉に唾を塗ると良いという謂れからきているのだそうです。

眉(まゆ)に唾(つば)を塗(ぬ)・る

だまされないように用心する。眉に唾をつける。「うますぎる話には―・る」

大辞泉

俗信であるが、その昔、狐や狸は人を化かすときに人の眉毛の数を数えたと言われ、人々はこうした動物に化かされまいと眉毛に唾をつけて毛の本数を数えられないようにすると良いとされていたのです。

俗信であるが、その昔、狐や狸は人を化かすときに人の眉毛の数を数えたと言われ、人々はこうした動物に化かされまいと眉毛に唾をつけて毛の本数を数えられないようにすると良いとされていたのです。

その由来から、怪しく疑わしいことや信用できないことを『眉唾物』(まゆつばもの)と言うようになりました。

まず眉の迷信を解くため万葉集の歌を紹介すします。

暇(いとま)無く人の眉根(まよね)をいたづらに掻(か)かしめつつも逢(あ)はぬ妹(いも)かも(万4-562)」大伴百代(おおとものももよ)。

【通釈】しょっちゅう眉をむやみに掻かせておきながら、逢ってはくれないあなたなのですね。

古代、眉が痒くなるのは恋人に会える前兆とされたそうです。ただ作者の場合は当てが外れました。その吉兆を邪魔するのがキツネやタヌキだというのです。

古代、眉が痒くなるのは恋人に会える前兆とされたそうです。ただ作者の場合は当てが外れました。その吉兆を邪魔するのがキツネやタヌキだというのです。

そこでおまじないにも使われ、相手を呪(のろ)うときに吐き出す唾を眉に塗る。そうすれば狐狸(こり)の小細工はたちまち無力化すると考えたのいだそうです。

江戸時代には「眉に唾をつける」「眉に唾を塗る」などと言っていたものが、明治時代に入り、「眉唾物」や「眉唾」という言い方になったそうです。

使用例として「本当?なまらいい話だけど『眉唾物』でないかい」。

同じように眉を使った慣用句も多く、『眉間が延びる』(まゆあいがのびる)は間抜けな様子を表し、人を馬鹿にする時に使う。

『眉を曇らす』(まゆをくもらす)は、不安な様子や不機嫌な様子を表す言葉。

眉は顔にあり、眉を寄せれば怒りを表し、下げれば悲しさ、上げれば驚きを表すなど、表情をつかさどる物であるために、人間の感情を表すことわざや慣用句として多く用いられています。

ですから、眉に唾をつけて、表情を読み取られまいとしたのかもしれません。

「この話「『眉唾物』だな?」なんて言わないでください。本当ですから・・・。いや、本当だと思います・・・。きっと、本当です・・・。

したっけ。

グラビア【gravure】

1 写真製版法による凹版印刷。版面は、原画の色の濃淡に応じた深さの微細な凹点からなり、これによってインキ層の厚薄を生じ、画像の濃淡を表現する。写真・図版などの印刷に用いる。写真凹版。フォトグラビア。

2 1で印刷された写真などのページ。グラビアページ。「巻頭―」

大辞泉

日本の男性誌のグラビアには、殆どの場合美人の写真が掲載されています。この、美人の写真を掲載するという手法を考案したのは、ピュリッツァー賞の創設者、ジョセフ・ピュリッツァーだそうです。

日本の男性誌のグラビアには、殆どの場合美人の写真が掲載されています。この、美人の写真を掲載するという手法を考案したのは、ピュリッツァー賞の創設者、ジョセフ・ピュリッツァーだそうです。

ピュリッツァー‐しょう【ピュリッツァー賞】

米国の文学賞・新聞賞。新聞人ジョーセフ=ピュリッツァーJoseph Pulitzerの遺産により1917年に制定され、毎年、ジャーナリズム・文学・音楽の分野ですぐれた仕事をした人に贈られる。

大辞泉

1883年にピュリツァーはジェイ・グールドから346,000ドルでニューヨーク・ワールド紙を購入しました。それは年間40,000ドルの赤字を出していたといわれます。ピュリツァーはワールド紙の焦点を、人間の興味の物語、スキャンダルおよびセンセーショナリズムへ移しました。そして、「社交界を優雅に彩る女性たち」と題して、ブルックリンの素人娘のポートレートを掲載したのです。

1885年、彼は下院議員に選任されました。その購読者数は彼が同紙を購入した時点の15,000から600,000に達しアメリカで最大の新聞になったのです。

ポートレート【portrait】

1 肖像。肖像画。肖像写真。2 文章による人物描写。

大辞泉

ピュリッツァーの、このやり方は不道徳だとして、猛烈な批判を浴びました。しかし、彼は「私は、紙面を華やかに彩ってくれた彼女たちから、なんの不平も聞いたことがない。」と言って、掲載をやめませんでした。

かくして、各誌紙はこぞって美女の写真を表紙やグラビアに掲載することになったのです。

ピュリッツァーの勇気ある行動により、世の男たちは貴重な「妄想の材料」を手に入れたのです。

したっけ

「酒呑み」を左党または「左利き」というのはご存知ですよね。では、何故「左利き」と言うのでしょう。

ひとつ目の説です。

男が左手に盃を持つようになるのは、浪人などの武士が居酒屋で独酌をするようになった江戸時代からといわれています。

「ひとり酒」は手酌になるため、右利きなら徳利を右手に、猪口を左手に持って酒を注ぐことになります。このことから飲むとき、左手を用いる人を左党または左利きと呼ぶようになった・・・。

「ひとり酒」は手酌になるため、右利きなら徳利を右手に、猪口を左手に持って酒を注ぐことになります。このことから飲むとき、左手を用いる人を左党または左利きと呼ぶようになった・・・。

これは江戸時代の武士が、いつでも刀を抜けるよう右手を開けておき、左手で杯を持っていたからと言われています(刀は左腰にさします。)。

「それじゃあ、もともと左利きの丹下左膳はどうするんだ!」って・・・、知りませんよ。(あ、丹下左膳がわからない?・・・、古過ぎましたか。)

もうひとつの説です。

当時の大工や鉱夫(石工)たちは、右手に槌、左手に鑿(のみ)を持つことから、右手の事を槌手(つちて)、左手の事を鑿手(のみて)と呼んでいたのだそうです。そこから、「鑿手(のみ手)」が「飲み手」にゴロ合わせされ、飲むことが得意の人を「左きき」というようになったというものですが・・・。

こちらは、洒落ですから右利き、左利きの区別はありません。

どちらの説が正しいのかは分かりませんが、江戸時代の洒落心を考えますと、後者のほうが正しいというか、個人的には好きです。

真偽のほどは分かりません。

これは左利きに直接関係はありませんが、「(アル中)になるかどうかは左手を見れば分かる」という説があるそうです。

某大学の医学部でアルコール依存症患者二十数名について調べたところ、アルコール依存症患者の左手にはある共通の特徴が見られたとのことです。

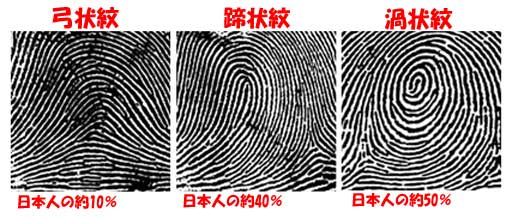

人差し指には、同心円型や蚊取り線香型の指紋の出現率が、普通の人よりも2割以上も多かったそうです。

小指の渦状の出現率は3割を超えたそうです。

また左手親指の付け根の膨らみ、拇指球部にヘアピン状の紋(パーム・サイン)が多く、出現率は普通の人の倍以上になっていたそうです。

さらに小指の付け根や薬指と小指の間にも、このパーム・サインがある人が多かったとのことです。

二十数名の調査結果ですから、なんともいえませんが・・・。今、慌てて左手を見たあなた、大丈夫ですか・・・。

したっけ。

金比羅(こんぴら)船船~♪の民謡で知られる香川県の金刀比羅(ことひら)宮、いわゆる讃岐(さぬき)の金比羅様は、古くから航海安全の神様として信仰を集めています。

金比羅(こんぴら)船船~♪の民謡で知られる香川県の金刀比羅(ことひら)宮、いわゆる讃岐(さぬき)の金比羅様は、古くから航海安全の神様として信仰を集めています。

さて、この金比羅とはなんでしょう。もともとはサンスクリット語のKumb-hīra(くーんびら)で、「ワニ」を意味する言葉だそうです。

ワニといえば、ハンドバッグの材料とかポロシャツのマークなどを連想しますが、昔のインドでは、ガンジス河に棲むワニを仏法の守護神としてあがめていたそうです。このワニは一説にガビアルというワニだとされています。

ワニといえば、ハンドバッグの材料とかポロシャツのマークなどを連想しますが、昔のインドでは、ガンジス河に棲むワニを仏法の守護神としてあがめていたそうです。このワニは一説にガビアルというワニだとされています。

ですから、ワニを尊ぶという考え方は、仏教に由来するものだそうです。

日本では、日本古来の神は仏が姿を変えてあらわれたものだとする「本地垂迹説」が広まり、神社でもワニを祭るようになったそうです。

ほんじすいじゃく‐せつ〔ホンヂスイジヤク‐〕【本地垂×迹説】

仏・菩薩(ぼさつ)を本地とし、神を衆生救済のための垂迹とする説。法華経・大日経に基づいて説かれたもの。日本では、平安時代から各地の神社の本地仏が確定し、神仏習合が進められたが、明治の神仏分離により衰退

すい‐じゃく【垂迹】

《「すいしゃく」とも》仏語。仏・菩薩(ぼさつ)が人々を救うため、仮に日本の神の姿をとって現れること。「本地(ほんじ)―」

香川県の金比羅様は、もともとは松尾寺という真言宗のお寺の守護神でした。それが金刀比羅宮の祭神、金比羅大権現となり、海上安全の神様として信仰を集めるようになりました。

ごん‐げん【権現】

1 仏・菩薩(ぼさつ)が人々を救うため、仮の姿をとって現れること。

2 仏・菩薩の垂迹(すいじゃく)として化身して現れた日本の神。本地垂迹説による。熊野権現・金毘羅(こんぴら)権現などの類。

3 仏・菩薩にならって称した神号。東照大権現(徳川家康)の類。

大辞泉

明治時代になると、神道(しんとう)思想の強化をねらった「神仏分離令」が出され、松尾寺と切り離されて金刀比羅宮が成立し、金比羅様もお寺とは無関係の神様になりました

明治時代になると、神道(しんとう)思想の強化をねらった「神仏分離令」が出され、松尾寺と切り離されて金刀比羅宮が成立し、金比羅様もお寺とは無関係の神様になりました 。

。

因みに、ネパールのヒマラヤ登山で知られるシェルパ族が聖山としてあがめている山クーンビラ(5,761m)は何人も登ることは許されないそうです。この山は峨々たる岩山で、ワニの背中を連想させなくもありません。

日本でいえば金比羅山(こんぴらさん)ですが、これは香川県西部に位置する山、琴平山(ことひらやま)の別名。隣の象頭山(標高538m)と共に「象頭山」として瀬戸内海国立公園、名勝、天然記念物に指定されています。

日本でいえば金比羅山(こんぴらさん)ですが、これは香川県西部に位置する山、琴平山(ことひらやま)の別名。隣の象頭山(標高538m)と共に「象頭山」として瀬戸内海国立公園、名勝、天然記念物に指定されています。

したっけ。

本日、午後2時頃より、OCNのトラブルにより閲覧が出来なかったり、書き込みが出来なかったりしたかもしれません。ご迷惑をお掛けしました。復旧しましたのでお知らせいたします。

今後とも当ブログを宜しくお願いいたします。<(_ _)>

都月満夫

したっけ。

2月3日は節分です。「節分」は本来、季節の移り変わり目の意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していました。

特に立春が旧暦新年の「七日正月」の前後(今年は旧暦元日)で、1年の初めと考えられ、次第に、「節分」といえば春の節分を指すものとなりました。

立春を新年と考えれば、節分は大晦日です。前年の邪気を祓うという意味をこめて、 平安時代の宮廷では、追儺(ついな)の行事が行われていたのです。それが、「豆まき」の起源だとは昨日書きました。

追儺とは悪鬼・疫癘(えきれい)を追い払う行事のことで、平安時代、陰陽師たちにより宮中において大晦日に盛大に行われ、その後、諸国の社寺でも行われるようになったそうです。古く中国に始まり、日本へは文武天皇の頃に伝わったといわれています。

追儺とは悪鬼・疫癘(えきれい)を追い払う行事のことで、平安時代、陰陽師たちにより宮中において大晦日に盛大に行われ、その後、諸国の社寺でも行われるようになったそうです。古く中国に始まり、日本へは文武天皇の頃に伝わったといわれています。

追儺では「射たりや、射たり。」と叫び桃の鏑矢 (かぶらや)を打ち、鬼を払う所作をします。

もんむ‐てんのう【文武天皇】

[683~707]第42代天皇。在位697~707。草壁皇子の王子で、母は元明天皇。名は珂瑠(かる)。大宝律令を制定、施行。

豆まきは、神事・追儺(ついな)ののちに行われ、鬼を払った後の境内には鬼はいないとされ、 豆まきでは「福は内」とだけ声をかけます。

一般的には、豆まきは年男(その年の干支を持つ生まれの人)、または、一家の主人が煎った大豆をまき、家族は自分の歳の数だけ豆を食べるとその年は、病気にならず長生きすると言われています。

さて、何故、豆をまくのでしょうか・・・。陰陽五行、十干十二支という考え方が大きく関わってきます。

「鬼門」とは東洋占星術でよく使われる言葉で北東にあたる方位がとされています。

では、なぜ北東の方位が鬼門なのでしょうか・・・。いろいろな説があるようですが、昔の中国の道教の影響があると言われており、冥府(めいふ:死後の世界。冥土。)の神として信仰されていた「秦山府君」が住むと言われていた山が北東にあったことから、冥府→北東→鬼門となったといわれています。

たいざん‐ふくん【泰山府君】

中国の泰山に住むという神。道教では人の生死をつかさどる神で、日本では素戔嗚尊(すさのおのみこと)に配され、また仏家では、閻魔王(えんまおう)の侍者として人の善悪行為を記録するとも、地獄の一王ともいう。

大辞泉

鬼門の方角は十二支では、丑と寅の方角(うしとら)に当り、鬼の姿はこの牛の角をもち、虎皮のパンツを穿いています。月でいうと、丑というのは12月を、寅は1月を指します。ちょうど12月から1月にかけての季節の節目に「鬼門」があるのです。鬼門の邪気を祓うことにより、無事に春が迎えられると考えられていました。

ここで陰陽五行の法則が関係してきます。

五行とは、自然の道理を木、火、土、金、水の五元素の事を表しています。

五行とは、自然の道理を木、火、土、金、水の五元素の事を表しています。

「金」というのが、硬いとか、厄病という意味があり、鬼の象徴で鬼が金棒を持っているのもこの「金」の象徴です。この「金」の作用をなくすのが、五行でいう「火」です。

大豆というのは、とても硬いという事で、「金」に当ります。即ち、鬼です。これを火で煎る(火が金を溶かすという火剋金の作用)と同時に、豆まきで外や内にこの大豆がばらまかれて結局、人間が食べてしまうことにより、鬼を退治することになります。

大豆を煎ることは、追儺の鏑矢を射ることに繋がります。

また、豆をまく事により、五行の「木」を助けるという事で、「春の気(木)を助ける」ことから「春を呼ぶ行事」でもあります。

節分の日、「恵方巻き」が世間に浸透してきたのは、大阪が発祥の地といわれており、大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で行った行事をマスコミが取り上げ、全国の食品メーカーがそれに便乗して、コンビニにより全国に広まったといわれています。

太い巻き寿司をくわえて恵方に向かって言葉を交わさずに丸ごと食べる事により、1年間良い事あるそうです。(無言で、丸かじりは不気味な光景などと言ってはバチがあたるというもの・・・)

巻き寿司を使う理由は、「福を巻き込む」意味があるそうです。また、まるごと食べるのは、「縁を切らないために包丁を入れない」ということだそうです。(たくさん食べさせるためではありませんよ・・・)

また、恵方とは陰陽道で、その年の干支に基づいてめでたいと定められた方角の事を表します。

大阪海苔問屋協同組合の作戦に全国的に巻き込まれたということでしょう。「福を巻き込んだ」のは、海苔屋さんのようです・・・。

追儺には桃の鏑矢、丑寅の方角に鬼、その反対側に戌、酉、申。「桃」、「鬼」、「犬」、「鳥(雉)」、「猿」、これは単なる偶然でしょうか・・・。

追儺には桃の鏑矢、丑寅の方角に鬼、その反対側に戌、酉、申。「桃」、「鬼」、「犬」、「鳥(雉)」、「猿」、これは単なる偶然でしょうか・・・。

「醜い浮世の鬼を、退治てくれよ、桃太郎!」

桃太郎との関係は下記の記事の最後にあります。興味のある方はご参照ください。

節分ってなんだ?鬼ってなんだ?豆まきってなんだ?について考える

したっけ。

節分は大陰暦(旧暦)の立春の前日で、旧暦新年の「七日正月」の前後に回ってきます。

ですから、太陽暦(現在の暦)に変わる前は、節分は新年を迎える行事の一つだったのです。今年、2011年の2月3日(節分)は旧暦では1月1日にあたります。

平安時代の宮廷では、大晦日になると追儺(ついな)といって鬼を追い払う行事がありました。恨みを持って死んだ人が鬼になって、災害をもたらすと信じられていたのです。

このときは、粽(ちまき)をつくってまいていました。これは中国の屈原(くつげん)の故事に由来します。

楚(そ)の国の国王の側近に、屈原(くつげん)(前340頃~前278頃)という政治家がいました。詩人でもあった彼はその正義感と国を思う情は強く、人々の信望を集めていました。

しかし、屈原は陰謀によって失脚し、国を追われてしまいます。その時の想いを歌った長編叙事詩「離騒(りそう)」は中国文学史上、不朽の名作と言われています。

故国の行く末に失望した屈原は、汨羅(べきら)という川に身を投げてしまったのです。

楚 の国民達は、小舟で川に行き,太鼓を打ってその音で魚をおどし,さらに粽を投げて,「屈原」の死体を魚が食べないようにしました。

これが粽(肉粽=ローツ ォン)の起源です。このようなエピソードから、毎年命日の5月5日の屈原の供養のために祭が行なわれるようになり、やがて中国全体に広がっていったのです。

また、これは太鼓を打ち鳴らして川に出ることから、ドラゴンレースの起源にもなりました。

これとともに、春の初めには神様が訪れ、祝福を与えるという信仰も古くからあり、家に神様を迎えるために、お祓いをする行事もありました。

これとともに、春の初めには神様が訪れ、祝福を与えるという信仰も古くからあり、家に神様を迎えるために、お祓いをする行事もありました。

この鬼を追い払う追儺と、神様を迎える行事がひとつになって、節分が出来たと考えられています。

各地の神社で、節分に除災神事(じょさいしんじ)が行われていますが、これは江戸時代から行われているそうです。

節分の粽は、「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」という1年間の全ての「節分」に作られていました。これが次第に5月の節句だけに粽が作られるようになりました。「節分」の言葉も、「立春」の前日だけを指すようになりました。

節分の「粽」も現在では豆に変わっています。何故、豆に変わったのかはよく分からないようです。初めは豆でなくても五穀であればなんでもよかったようです。

ご‐こく【五穀】

5種類の穀物。ふつう、米・麦・粟(あわ)・黍(きび)・豆をいう。

大辞泉

なお、関東の風習では、柊(ひいらぎ)の枝に鰯(いわし)を刺して立てておくそうですが、これは鬼が鰯のにおいが嫌いだという俗信だそうです。

※追儺等詳しくは下記を参照ください。

節分ってなんだ?鬼ってなんだ?豆まきってなんだ?について考える

したっけ。

正月に海外に出国/海外から帰国する芸能人の話題がワイドショーで取り上げられてますよね。

みなさんの中でも、正月休みを利用して、旅行に行った人も多かったのではないでしょうか?

みなさんは、この季節に旅行に行くとしたら、あったかい南国に行きたいですか?それとも寒い北国に行きたいですか?

正月休み を利用して、旅行?今頃そんな話か・・・

を利用して、旅行?今頃そんな話か・・・ 。旅行はしてないよ

。旅行はしてないよ 。

。

今どきこんな質問 したら、特定の地域を除いて暖かいとこ

したら、特定の地域を除いて暖かいとこ へ行きたいっしょ。さむいんだから・・・

へ行きたいっしょ。さむいんだから・・・ 。

。

オレは北海道だから、当然暖かいとこ へ行きたい。あったりまえのことなんでないかい。そうだべさ~。日本一寒い

へ行きたい。あったりまえのことなんでないかい。そうだべさ~。日本一寒い 、陸別町がある十勝に住んでるんだ

、陸別町がある十勝に住んでるんだ 。

。

鼻水 がたれてもティッシュはいらない。シバレルから、ポキンと折ればいい。ウソで~す

がたれてもティッシュはいらない。シバレルから、ポキンと折ればいい。ウソで~す 。

。

シバレルとこには、行きたくない。でも、暖かいとこへ行くには、いったん寒い外に出なくちゃいけない。無理で~す 。それほど、寒いんだよ

。それほど、寒いんだよ 。

。

家の中が一番いい 。デブ症

。デブ症 で~す。間違い、出不精で~す

で~す。間違い、出不精で~す 。

。

したっけ。

名字は、元々、「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた「字(あざな)」の一種であったと思われます。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていました。これが公家・武家における名字として発展していったそうです。

あざ‐な【字】

1 昔、中国で成人男子が実名以外につけた名。日本でも学者・文人がこれをまねて用いた。例えば、菅原道真の菅三。2実名以外に、呼び習わされた名。あだな。3 町・村の小区画。あざ。

大辞泉

近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後は当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になったということです。今回は「苗字」と表記します。

近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後は当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になったということです。今回は「苗字」と表記します。

明治3年(1870年)になると法制学者細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により名字政策は転換されました。9月19日の平民苗字許可令、明治8年(1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に苗字を持つことになったのです。

この日に因んで、2月13日は「名字の日」となっています。

江戸時代は、武士階級のほかは豪農、豪商のみが苗字をつけることを許されていました。

庶民には苗字がなく、「〇〇屋のだれそれ」「どこのだれそれ」のように、職業や地名を苗字代わりにしていました。「清水の次郎長」とか「森の石松」のように・・・。

それが、上記のように、明治8年(1875年)には平民も全て苗字をつけなければならなくなりました。これは、身分制度の撤廃と言う発想からでたものではなかったようです。

実は、苗字をつける法律の施行に熱心だったのは、陸軍省だったそうです。

実は、苗字をつける法律の施行に熱心だったのは、陸軍省だったそうです。

「国民皆兵(かいへい)」のなのもとに、徴兵令がでたのが明治6年でした。しかし、徴兵令を出しても、戸籍が不十分でうまくいかなかったそうです。当たり前といえば当たり前です。「〇〇村の、ごんすけ」「おみよの子、ごんた」としか書かれていない戸籍では役所も大変でした。

そこで、平民にも苗字をつけ、徴兵を手際よくやろうとしたのです。

この法律、国民にはあまり評判がよくなかったようです。それはそうでしょう。徴兵を喜ぶ人はありません。

それでも、政府は強引にこの法律を進めたそうです。なかなか苗字をつけない家には、勝手に苗字をつけ、表札を打ち付けることもあったようです。

当時、苗字は親族会議などを開いてつけたようです。お寺の和尚さんに就けてもらった人も多かったそうです。和尚さんも迷惑な話で、家が田んぼの中だから「田中」、山の中だから「山中」のような、いいかげんな苗字のつけ方もあったようです。

また、なぞなぞのような苗字もあります。「小鳥遊(和歌山県)」と書いて「たかなし(鷹がいなくて小鳥が遊ぶ)」、「鴨脚(京都)」と書いて「いちょう(鴨の足の水かきがイチョウのよう)」などです。

したっけ。

カナリアといえば、その歌唱力は高く評価されています。しかも、そのレパートリーもなかなかなものだといわれています。

2007年、アメリカのロックフェラー大学の生物学者フェルナンド・ノッテボーム博士の研究によれば・・・。従来の神経科学の定説では、成長後は新しいニューロンはつくられないとされていたが、カナリアの成鳥の脳で、失われたニューロンに取って代わる新しいニューロンが生まれていることをつきとめたのだ。

2007年、アメリカのロックフェラー大学の生物学者フェルナンド・ノッテボーム博士の研究によれば・・・。従来の神経科学の定説では、成長後は新しいニューロンはつくられないとされていたが、カナリアの成鳥の脳で、失われたニューロンに取って代わる新しいニューロンが生まれていることをつきとめたのだ。

ニューロン【neuron】

神経系を構成する基本的および機能的な単位。神経細胞をさす。シナプスによって他のニューロンと連結し、興奮を伝達する。神経単位。神経元。ノイロン。

大辞泉

つまり、カナリアは成鳥になってからも歌を学習する神経細胞が増殖し続けるというのです。そのため、次々に新曲を覚えるのだそうです。

たとえば、毎年秋になると新しい歌の練習を始め、一冬かけてマスターします。そして、春になると完璧に歌いこなすようになるというのです。

普通の鳥は、成鳥になると神経細胞の誕生がストップしてしまうため、一生同じ歌を歌いつズけるのです。一発屋の歌手のようです。

カナリアは、歌を忘れるどころか、毎年新曲をヒットさせる一流歌手なのです。

ヒバリ、じゃなかったですか・・・。

したっけ。