都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

本年中に、私のブログをご訪問くださいましたすべての方々に、厚きお礼申し上げます。

来年も、面白いネタを発掘してまいりますので、本年に引き続きご愛顧くささいますようお願い申し上げます。

それでは、みなさまよいお年をお迎えください。

したっけ。

今日は、大晦日(おおみそか)、早いもので今年最後の日となりました。

そこで、 「みそか」という言葉の語源について考えてみましょう。

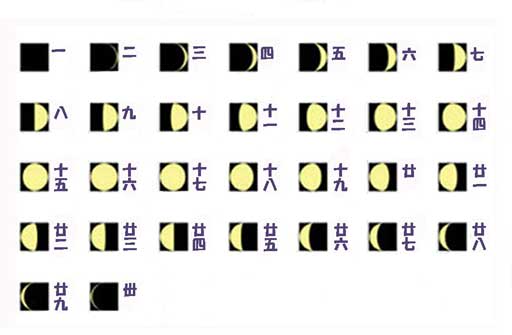

「みそか」は、現在では「晦日」という字が当てられている。「晦(カイ)」は、「日(ニチ)+毎(マイ・カイ)」で、「光がなくて暗い(夜)」。「毎」は暗い意味の音符だそうです。すなわち、太陰暦(月が地球を一周する周期を1ヶ月とする陰暦)では、毎月末が「月が欠けてなくなる日」となり、「その月末の日」を意味しています。

かい【×晦】

[人名用漢字] [音]カイ(クヮイ)(漢) [訓]つごもり くらい くらます

1 月の末日。「晦朔(かいさく)」

2 月が出ず、暗い。「晦冥」

3 よくわからない。「晦渋」

4 人に知られない。くらます。「韜晦(とうかい)」

[難読]晦日(みそか)

大辞泉

そのことに対し、古代の日本人は、「みそか」という言葉を用いた。新月から数えて、30日目になることが多いから、「三(み)+十(そ)+日(か)」なのです。

「みそか」は本来、「三十日」の古い表現(ついたち、ふつか、みっか、 …と続く先にある言葉)だが、実際の日付にかかわらず月の最終日を指すようになりました。

また、満月になるのは、月半ばの「十五夜(じゅうごや)」になることが多いため、「満月」のことを「十五夜」といったのです。

ただし、月の地球を一周する公転周期は29・53059日だそうですから、単純に計算して、2回に1回は29日が「みそか」になり、この日を「九日(くにち)みそか」と呼んだそうです。

太陰暦では一年に約5日ずつ太陽暦とずれが生じるので、何年かに一度「閏年(うるうどし)」ならぬ「閏月(うるうづき)」と言って、適宜同じ月を重ねて調節しました。所謂(いわ ゆる)『太陰太陽暦』です。

ゆる)『太陰太陽暦』です。

『江戸幕末・和洋暦換算事典』(釣洋一著:新人物往来社)によると、1868年(慶応4年=明治元年)は、4月は「四月」と「閏四月」があって、13ヶ月の年だったそうです。この年の、「九日(くにち)みそか」の月は、1月・4月・閏4月・6月・7月・9月・12月と7ヶ月あったそうです。この年の「おおみそか」は12月29日だったのです。

しかし、『古語辞典』などには、「密(みそ)かなり」という言葉が出てきます。意味は、「ひと目をしのんでひそかにするさま」をいいます。

みそか【密か】

[形動ナリ]人に知られないようにこっそりするさま。ひそか。 「人にも知らさせ給はで、―に花山寺におはしまして」〈大鏡・花山院〉

大辞泉

これをは、「身(そ)+退(そ)く」で、「自分の身を隠すようにして行動する」ということになります。これは、「月が次第に欠けて行き、闇夜に姿(身)を隠す」ことから来ていると考えられるそうです。

すると、「みそか」は「身(み)+退(そ)く+日(か)」が転化した言葉だったのかもしれません。

つまり、「三十日」を「みそか(身退日)」と「大和言葉(やまとことば)読み」したのかもしれません。

ただし、この「密(みそ)かなり」という言葉は、次第に消えて、漢文訓読で使われていた「秘(ひそ)かなり」が一般的になり、「みそか」という言葉の語源は「三(み)+十(そ)+日(か)」が定説になっています。

★おまけ★

除夜の鐘は、107回までは旧年中に撞き、最後の一回を歳が明けてから撞きます。

したっけ。

今も北海道の一部では大晦日に「おせち」を食べます。

これは間違いではなく、『本来は「年迎え」の膳として、大晦日に食べるもの』だそうです。

太陽暦では、一日は午前零時が始まりと決められているが、明治5年に日本で太陽暦が採用される前の「太陰暦」では、太陽が沈むのを待って一日の始まりとしていたそうです。

したがって、太陰暦の大晦日の夜はすでに最大の節句である正月の始まりとなっているわけです。つまり、この日の夕食は、みんなで膳を組んで、ご来臨される年神様(正月に迎える神様)をお迎えする祝いの料理ということになります。

「おめでとうございます」と言って、主人は紋付、袴を着け、家族も新しい服装でお膳に向かったそうです。

この「大晦日にご馳走」を食べる習慣は、月の満ち欠けで暦をつくっていた頃の名残として一部地域に残っているようです。

もともと、「おせち」は新年を迎える料理として、大晦日に食べるのが一般的な慣わしだったようです。

それが、いつしか正月にお客様をもてなす重箱料理へと移り変わり、代わって大晦日に「年越し蕎麦」を食べる習慣が生まれたとされています。

つまり、大晦日におせち料理を食べるというのは、むしろ伝統にのっとった正式なものと言えるわけです。

面白いことに北海道(36.5%)では、まだこうした習慣を残っている家庭が非常に多く、北海道在住者の約3分の1が大晦日に「おせち料理」を食べているそうです。

もちろん、我が家も大晦日に「おせち」を食べます。

当然のことですが、元旦には、おせち料理は残りものになっているので、お正月におせち料理とお寿司を出前で食べる家庭が多いようです。

したっけ。

「年の瀬」とは「年末」、「歳末」、「年の暮れ」であることは、皆さんご存知のとおりです。

とし‐の‐せ【年の瀬】

年の暮れ。年末。《季 冬》

では、何故「瀬」がその年の終わりを指すのでしょう。

せ【瀬】

1 川などの流れが浅く歩いて渡れる所。浅瀬。「―を渡る」⇔淵(ふち)。

2 川の流れの急な所。また、海水の流れ。潮流。「―を下る」「潮―」

3 物事に出あうとき。機会。「身をすててこそ浮かぶ―もあれ」「逢(お)う―」

4 置かれている立場。「立つ―がない」

5 そのような点。ふし。

「かへりて面だたしげなるを、うれしき―もまじりて、大臣(おとど)は御涙のいとまなし」〈源・葵〉

6 場所。ところ。

「聞かずともここを―にせむ時鳥(ほととぎす)山田の原の杉の群立ち」〈新古今・夏〉

大辞泉

「瀬」とは、『大辞泉』にあるように、川の流れが速くなっている所を指します。

「瀬」とは、『大辞泉』にあるように、川の流れが速くなっている所を指します。

本来「瀬」とは「淵」の対義語。水が深くてよどんでいるところを「淵」と呼び、歩いて渡れるほど浅いところを「瀬」と呼んでいます。また、川は岸が近くて浅いところほど流れが急なので、急流の意味もあります。

浅瀬、早瀬はその例です。そこから転じて「立つ瀬がない」「浮かぶ瀬」「逢瀬」などと、「場所」、「立場」、「拠り所」、「場合」、「機会」の意味で「瀬」という言葉が使われるようにもなりました。

さらに、最後の拠り所ということを指す意味の「瀬」から、1年の最後を「年の瀬」と呼ぶようになったといわれています。これは、歳末の慌しさや年越しの大変さを、川の瀬に喩えた表現なのです。

これは、江戸庶民の生活習慣に由来しています。庶民の普段の買い物は「通い帳(かよいちょう)」という掛買いの覚え書帳に記帳して、月末に払うというのが一般的だったようです。

これは、江戸庶民の生活習慣に由来しています。庶民の普段の買い物は「通い帳(かよいちょう)」という掛買いの覚え書帳に記帳して、月末に払うというのが一般的だったようです。

ところが、この「通い帳」の付けを、溜めた庶民にとっての年越しは、生きるか死ぬかの重大事だったのです。

年末にこの付けを払えなければ、もう、通い帳では物が買えなくなります。炭や薪(まき)が買えなくなり凍え死んだり、米代がなければ飢えて死んだりするかもしれないのです。

その大変さを表わすのに、急流・激流を意味する「瀬」の字で表わしたものです。

「瀬」は、浅くて歩いてわたれますが、流れが速く、足をすくわれれば死ぬのです。これは、庶民の身につまされるというか切実な言葉だったのです。

「早いもんだね。もう、年の瀬だよ。」などとのんきな言葉ではないのです。

また、年越し蕎麦の由来は諸説ありますが、集金で忙しくて食事をする暇がなかったとか、謝金払いでお金がなく16文の蕎麦しか食べられなかったという説もあります。

お正月に玄関に飾るしめ縄は、いつからいつまで飾るのかについて考える

★おまけ★

暦の語源は、二日(ふつか)、三日(みっか))‥と日にちを読んで行くところから「日読み(かよみ)」という言葉が生まれ、「暦(こよみ)」と転訛したともいれます。

したっけ。

鏡餅の上にのせる「だいだい」は、お正月の縁起物の一つです。この名前の由来は「だいだい」の面白い性質にあります。

「だいだい」の実は冬になると熟して黄色くなります。しかし、そのままとらないでおくと、四月ごろには色が変わり、もとの緑に戻ります。その実をまた、そのままのしておくと、翌年の冬には再び、黄色くなるのです。

「だいだい」の実は冬になると熟して黄色くなります。しかし、そのままとらないでおくと、四月ごろには色が変わり、もとの緑に戻ります。その実をまた、そのままのしておくと、翌年の冬には再び、黄色くなるのです。

こうして、実が木についている間は、年々色変わりを繰り返すのです。そこで、代々色変わりを続けるという意味で「だいだい」という名が付いたそうです。

「だいだい」は漢字で「回青橙」と書きます。「だいだい」をお正月の縁起物に使うのは、その何度も「回青」を続けるところにあります。永遠の命や家が途絶えることなく続く姿を願ったものです。代々栄えるということです。

だい‐だい【橙/臭橙/回青橙】

1 ミカン科の常緑小高木。葉は楕円形で先がとがり、葉柄(ようへい)に翼がある。初夏、香りのある白い花を開く。実は丸く、冬に熟して黄色になるが、木からは落ちないで翌年の夏に再び青くなる。実が木についたまま年を越すところから「代々」として縁起を祝い、正月の飾りに用いる。果汁を料理に、果皮を漢方で橙皮(とうひ)といい健胃薬に用いる。《季 花=夏 実=冬》「―は実を垂れ時計はカチカチと/草田男」

大辞泉

なお、「だいだい」の寿命は役3年といわれています。つまり、3回は色変わりを続けるのです。

「橙」は漢音では「とう」、呉音では「じゃう」と発音します。「だいだい」というのは和名なのです。

「臭橙」と書くのは香りのよさを表したもので「くさい」という意味ではないそうです。

万葉集の歌の中に、「吾妹子に 逢はず久しも うましもの 阿倍橘の 蘿生すまでに(わぎもこに あはずひさしも うましもの あべたちばなの こけむすまでに)」(作者不詳)とありますが、「阿倍橘(安部橘)」は橙(ダイダイ)を意味します。

「阿倍(安部)」は、現在の奈良県桜井市阿部のことで、「阿部で採れる橘」という意味のようです。

「だいだい」は中世以降の呼称だそうです。

★ おまけ★

鏡餅の下に、「裏白(うらじろ)」というシダを敷きますが、ウラジロ科のシダは裏が白く、「後ろ暗いところがない」清浄な心を表しています。まえあ、左右の葉が対となっているため、夫婦円満をも意味しているそうです。

したっけ。

年末は、何かとあわただしく、年末の大掃除やお正月の準備も思うように進まないものです。

お正月を迎える準備は本来、「正月事始」の12月13日に行うものでした。正月飾り、門松、鏡餅を供える、大掃除をすることは、歳神様(歳徳神)を招きいれるための準備になります。

しかし、それは昔の話で、今の世に13日から準備をする人はいないでしょう。一般的には、クリスマスが終わってから行っているようです。

神様を招き入れるための準備期間は12月13日から元日までだそうですが、旧暦の元日は現在の31日の日暮れからとされています。

神様を招き入れるための準備期間は12月13日から元日までだそうですが、旧暦の元日は現在の31日の日暮れからとされています。

ですから、31日までに飾ればいいのですが、大晦日にせわしく飾り付けをするのは「一夜飾り」といわれ、縁起が悪いとされています。

「一夜飾り」は葬儀準備を一夜で急いですることに通じるため、めでたい正月を迎えるのにその準備を葬儀のように一夜で行うのは縁起が悪いとされています。

本来、正月の準備を避ける日

12月29日=二重苦に通じ、縁起が悪い。

12月30日=旧暦では晦日に相当し、一夜飾りに通じ、縁起が悪い。

12月31日=大晦日。一夜飾りに通じ、縁起が悪い。

お正月を迎える準備、終わりましたか?28日までには終わらせましょう。

お正月に玄関に飾るしめ縄は、いつからいつまで飾るのかについて考える

したっけ。

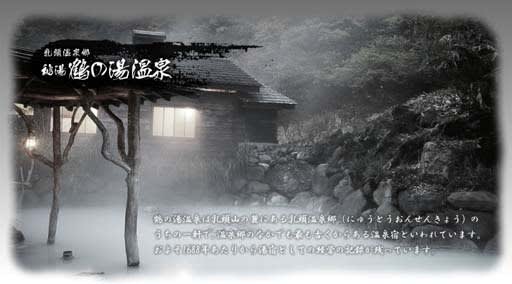

冬といえば、温かい温泉(冷たいのは冷泉)に浸かってのんびりすごしたいですね。お正月を温泉で・・・、という人もいるのではないでしょうか。

そこで、「日本一有名な秘湯」をYahooで検索してみました。すると、下記のページがありました。

秋田に来たら一度は体験したい日本一有名な秘湯!乳頭温泉郷へ御送迎します

もちろんゆったり滞在で田沢湖高原を満喫!更に昼食までサービスでこの価格

このプランは4名以上予約限定です!今すぐ仲良しさん集めてみんなでエンジョイ

なんか・・・、変!?「秘湯」って何?

ひ‐とう【秘湯】

辺鄙な場所にあって、人に知られていない温泉

大辞泉

「日本一有名な秘湯」って、人に知られているの?知られていないの?どっち?

そこで、今度は「乳頭温泉郷」で検索。すると、「江戸時代より続く秘湯の宿」とありました。

「乳頭温泉郷」。あなたは知っていましたか?知りませんでしたか?

ちなみに、北海道道東には12の「秘湯」があるという紹介記事がありました。「秘湯巡り」のようなガイドブックもたくさんあるようです。

紹介された時点で、「秘湯」ではなくなるのでは・・・。

こんなことを考えている私は、変ですか?

ちなみに、今日のイラストはマニアックすぎてわかる人はいないかもしれません・・・。

したっけ。

日本のクリスマスは、一般に「ラブイベント」の特色が強いため家族・恋人向けに、様々な催し物が行われます。

そのため11月末頃から、街はクリスマスカラーと呼ばれる「赤」・「緑」・「白」などの色とりどりの装飾品で飾り付けられます。テーマソングである「ジングル・ベル」の曲が流れて、デパートや商店街には、サンタクロース・トナカイ・もみの木などのオブジェや高級な「クリスマスの贈り物」が並びます。

そのため11月末頃から、街はクリスマスカラーと呼ばれる「赤」・「緑」・「白」などの色とりどりの装飾品で飾り付けられます。テーマソングである「ジングル・ベル」の曲が流れて、デパートや商店街には、サンタクロース・トナカイ・もみの木などのオブジェや高級な「クリスマスの贈り物」が並びます。

このような街の景色を見て、「もう12月なんだ・・・」と感じる方も多い のではないでしょうか。

のではないでしょうか。

クリスマスカラーと呼ばれる「赤」・「緑」・「白」には意味があります。

「赤」は、イエス・キリストが流した「血の色」だそうです。だから、クリスマスに使う赤色の飾りは、リンゴ、ヒイラギの実、ポインセチア等。サンタクロースも赤服をきています。

「緑」は、常緑樹の色で「永遠の命」・「神の永遠の愛」を表わすそうです。緑色の飾りといえば、ツリーに使うもみの木や飾り付けのヒイラギなど。

「緑」は、常緑樹の色で「永遠の命」・「神の永遠の愛」を表わすそうです。緑色の飾りといえば、ツリーに使うもみの木や飾り付けのヒイラギなど。

「白」は、「純潔」を意味し、クリスマスには雪が降ることになっています。

日本のクリスマスは、フランシスコ・ザビエルとともに伝来(1549年)してから460年の余り歴史があります。

日本が鎖国をしている間、長崎の出島ではオランダ商人によって密かに「阿蘭陀冬至(おらんだとうじ)」としてクリスマスを祝ったそうです。

明治9(1876)年、銀座の原胤昭(はらたねあき)経営の原女学校で、原胤昭主催のクリスマス祝会が行われました。多くの文献でこの日を「日本人が主催した日本で最初のクリスマス」としています。

日本の市民一般にクリスマスの習慣が伝わったのは明治時代後半だそうです。輸入高級食材の販売で有名な「明治屋」が、東京の銀座で「クリスマス・セール」を開催したことが始まりといわれています。明治33(1900)年、明治屋で始まった銀座のクリスマス飾りはそれ以降銀座の歳末の風物詩となったのです。

明治後期・日露戦争と第一次世界大戦の間にはキリスト教徒の行事という枠を超えて、既に日本文化となっていたようです。

明治時代にクリスマスの商業宣伝が始まり、初期のプレゼントの定番は「歯磨粉」だったようです。

明治時代クリスマス・プレゼントの人気商品は「歯磨粉」だった。これはライオン歯磨きのクリスマスの広告戦略で「毎日歯を磨く子は良い子で、良い子にはサンタクロースがプレゼントを持ってくる!」という画期的な宣伝だったようです。

日露戦争後、急速に人々の間でクリスマスが広がっていきました。それは、西洋化をすることで「国際社会の一員」を意識するために必要なことだったようです。

この頃、サンタクロースをヒントに「子供福袋」が登場してきます。大晦日の晩に枕元に福袋を置いていました。24日でないところが面白いです。

しかし、この習慣は、次第に修正され、子供たちはクリスマスを「サンタが子供におもちゃをくれる日」いうように理解するようになりました。

そして大正時代に入ると、雑誌の12月号には毎年クリスマスをイメージした絵柄が使用されていたようです。

そして大正時代に入ると、雑誌の12月号には毎年クリスマスをイメージした絵柄が使用されていたようです。

戦後の日本復興支援として「GHQ」は、クリスマスにサンタの格好をした人がキャンディを配ったり、パラシュートで空から舞い降りてきたりなどのクリスマスイベントを開き人々に笑顔を与えました。

ジー‐エッチ‐キュー【GHQ】[General Headquarters]

《 General Headquarters 》総司令部。特に、第二次大戦後、連合国軍が日本占領中に設置した総司令部。マッカーサーを最高司令官とし、占領政策を日本政府に施行させた。昭和27年(1952)講和条約発効により廃止。連合国軍最高司令官総司令部。

大辞泉

この物資の乏しかった時代には「愛を贈る日」として広がっていきました。その後、日本の経済が上向きになってくると、クリスマスは商業化をし始めました。マイホームを購入した家庭では、現在のようなケーキにシャンパン、ご馳走と言った「ホームクリスマス」を行うようになっていきました。

日本では、クリスマスは恋人や友達と過ごし、お正月は家族と過ごすことが多いのに対して、欧米では反対にクリスマスは家族で過ごし、お正月は友達や恋人と過ごすことが多いようです。そのため、この日、欧米では店を休業して家族でミサへ行きますが、日本では売上が見込める日なのでほとんどの店が開いています。

日本では、クリスマスは恋人や友達と過ごし、お正月は家族と過ごすことが多いのに対して、欧米では反対にクリスマスは家族で過ごし、お正月は友達や恋人と過ごすことが多いようです。そのため、この日、欧米では店を休業して家族でミサへ行きますが、日本では売上が見込める日なのでほとんどの店が開いています。

販売促進のための商業的な意味合いが強いからでしょう。純粋にクリスマスを祝う日本人は少ないということです。

また、欧米ではプレゼントを2~3個貰うのが普通ですが、日本の場合はサンタさんから貰えるのは1個が定番です。それは一週間後に迫ったお正月に「お年玉」を子供たちにあげるという風習があるため、サンタさんの懐(ふところ)具合が影響しているのかもしれません。

したっけ。

英米人はグリーティングカードが好きで、この時期になると「クリスマス・カード」のやりとりが活発になるそうです。

日本人の年賀状と同じです。

グリーティング‐カード【greeting card】

クリスマス・誕生日・結婚などに祝いの言葉を書いて贈るカード。

大辞泉

「クリスマス・カード」の起源は「ホースレーのカード」だといわれています。これは、1843年に英国の「ヘンリー・コール(Henry Coal:後にビクトリア・アルバート美術館の初代館長になった)」が友人であり画家であった「ジョン・コーツコット・ホースレー(John Callcott Horsley)」に描かせたものだといわれています。

それはリトグラフ(石版画)で印刷されていて、それを手塗りしたものです。「ヘンりー・コール」はこのカードを1000枚製作して販売したそうです。

このカードは、真ん中に食卓を囲んだ楽しそうな家族、その左には貧しい人に食を与えている絵、右には同じく衣類を与えている絵か描かれているそうです。

このカードは、真ん中に食卓を囲んだ楽しそうな家族、その左には貧しい人に食を与えている絵、右には同じく衣類を与えている絵か描かれているそうです。

何故、クリスマス・カードを作ろうと思ったのか。

このコール氏は1840年の郵便料金体系の改定において、カードなどの小型郵便料金を4ペニーから1ペニーに値下げするよう働きかけたといわれています。そして同年、世界で最初の郵便切手として有名な「ペニー・ブラック」が発行されています。

郵便事業の振興のために、1ペニー切手1枚で送ることができるクリスマス・カードを発明したということです。

郵便事業の振興のために、1ペニー切手1枚で送ることができるクリスマス・カードを発明したということです。

しかしクリスマス・カードは当初それほど普及しませんでした。原因は印刷コストが高かったため、気軽に作れるものではなかったからのようです。この状況は1860年代まで続き、それ以降カードの贈答が普及するようになります。

この時期に、イギリスからアメリカへクリスマス・カードの風習がもちこまれたようです。とくにドイツ移民で、「アメリカのグリーティングカードの父」と呼ばれるルイス・プラングは、1874年にクリスマス・カードを作ってイギリスへ輸出し、1875年にはアメリカでの販売も始めています。またアメリカにおいて全国レベルでのクリスマス・カードのコンテストを実施したこともあります。

こうして、クリスマス・カードが普及するようになったのでした。

ちなみに、イギリスでは、毎年この「ホースレーのカード」の複製が売り出されているそうです。

したっけ。