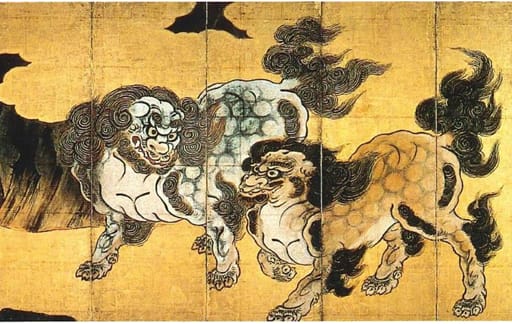

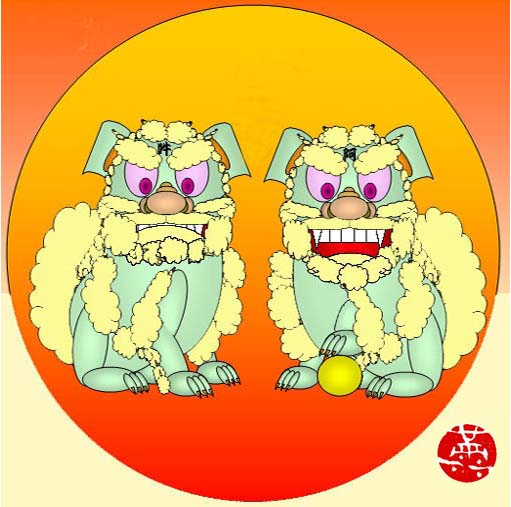

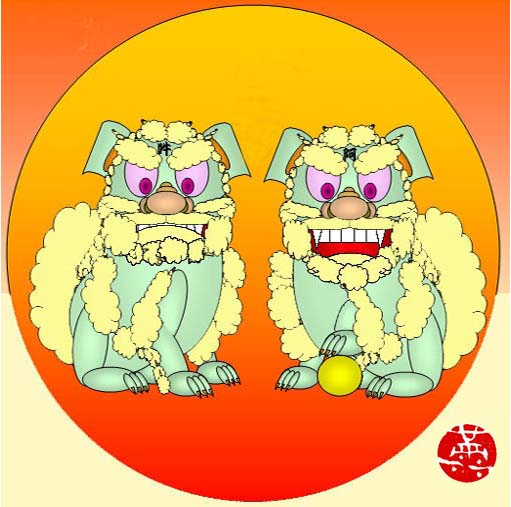

狛犬とは、神社に奉納、設置された空想上の守護獣像です。本来は「獅子・狛犬」といい、向かって右側が口を開いた角なしの「阿像」で獅子、左側が口を閉じた角ありの「吽像」で狛犬です。

狛犬とは、神社に奉納、設置された空想上の守護獣像です。本来は「獅子・狛犬」といい、向かって右側が口を開いた角なしの「阿像」で獅子、左側が口を閉じた角ありの「吽像」で狛犬です。

この向かい合った形が、仁王像とともに「阿吽の呼吸」の語源であることは言うまでもありません。

この向かい合った形が、仁王像とともに「阿吽の呼吸」の語源であることは言うまでもありません。

しかし、この阿吽の形になっているのは日本特有の形式で、中国の獅子像などは、多くは阿吽になっていないそうです。

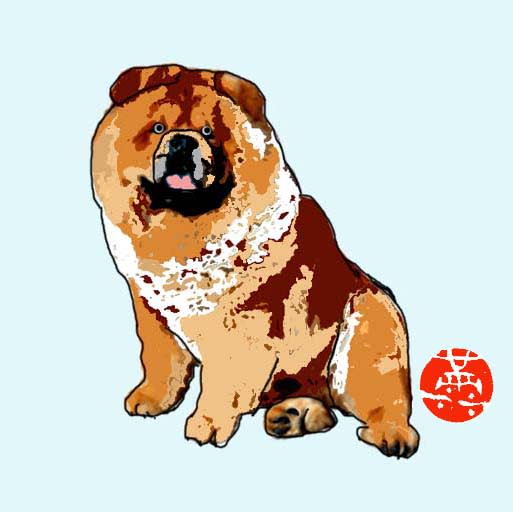

獅子・狛犬はもともと別の生き物でしたが、現在ではこの形式を残したもののほうが少なく、形としては阿吽共に獅子に近い容姿になっています。呼び方も単に「狛犬」に定着しています。

狛犬の起源は古く、古代オリエントにまで遡ります。国王が強大な力を得るために、地上最強の動物と思われていたライオン(獅子)の力を王に宿らせるという思想があり、玉座の肘掛けに獅子頭を刻んだりするようになりました。

狛犬の起源は古く、古代オリエントにまで遡ります。国王が強大な力を得るために、地上最強の動物と思われていたライオン(獅子)の力を王に宿らせるという思想があり、玉座の肘掛けに獅子頭を刻んだりするようになりました。

ライオンが守護獣として尊重される風習は世界各国でよく見られるものです。ヨーロッパの家紋にはライオンを象ったものが多いですし、インドでは、仏像の台座にライオンを刻み、「獅子座」と呼んでいます。

日本に狛犬が入ってきたきっかけは、いろいろな説がありますが、現在有力視されているのは大体以下のようなものです。

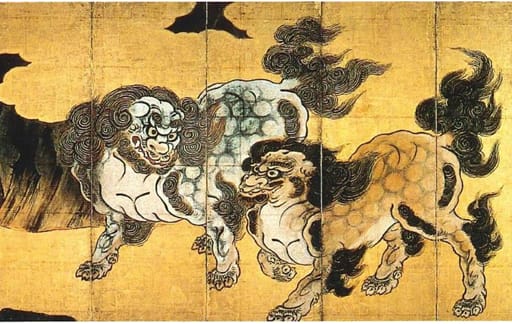

インド・ガンダーラを経由して、獅子座思想は中国に入ります。中国人は、龍や麒麟など、様々な霊獣を生み出下お国柄です。獅子も羽をつけたり角を生やしたりしてどんどん空想上の生き物に変質しました。

いわゆる「唐獅子」と呼ばれる派手な獅子像は、中国文化が生み出した独特のものです。

ガンダーラ

古代インド北西部の地名。現在のパキスタンのペシャワール周辺。クシャン朝の2世紀から3世紀を中心に、西方のギリシャ文化などの影響を受けた仏教美術(ガンダーラ美術)が栄えた。健駄羅。乾陀羅。

大辞泉

中国でも、皇帝の守護獣として獅子像が定着しましたが、それを見た遣唐使が、日本に帰ってきてから、宮中に獅子座思想を持ち込みました。

けんとう‐し〔ケンタウ‐〕【遣唐使】

古代、日本から唐に派遣された使節。舒明天皇2年(630)、犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)の派遣を最初とし、十数回派遣された。中国の制度・文物の輸入が主な目的で、数百名が数隻の船で渡航。政治・学問・宗教などに多くの貢献をしたが、寛平6年(894)に菅原道真の建議で中止。入唐使(にっとうし)。

大辞泉

しかし、日本に持ち込まれた直後に、一対の獅子像は日本独特の「獅子・狛犬」という形式に変わります。

向かって右側が獅子、左側が狛犬。獅子は黄色で口を開け角はなし。狛犬は白色で口を閉じ、角があるというものです。この「阿吽」形式は、恐らく寺の山門を守る仁王像の阿吽などを取り入れたものと思われます。

仁王も狛犬も、神(君主)を守護するという役割は同じだということからでしょう。

これが日本独特の「狛犬」の始まりで、時期は平安時代後期と言われています。

つまり、日本の狛犬は、天皇の玉座を守る守護獣像として誕生しました。これを「神殿狛犬」あるいは「陣内狛犬」と呼ぶそうです。

中国獅子と狛犬はどこが違うのというと、中国の獅子像は一対あってもほとんどは相似形で同じものが並んでいます。それに対して、日本で生まれた「獅子・狛犬」は、獅子と狛犬という想像上の動物、2つの異なるものが組み合わさっているという点で中国獅子とはまず違っています。

特に、頭に角のある狛犬は、日本どくじのものではないかと言われているそうです。

特に、頭に角のある狛犬は、日本どくじのものではないかと言われているそうです。

後に、獅子と狛犬の区別が曖昧になり、呼び方も単に「狛犬」になりました。現代ではむしろ獅子・獅子という構図の「狛犬」が主流ですから狛犬と唐獅子は同じじゃないかという疑問も当然出てくるわけです。

もともと「狛犬」は獅子ではない別の動物として創造されたのですが、時代を経るに従って形の上では獅子のほうが主流となり、呼び方は「狛犬」が定着したわけです。

ですから、現在、中国獅子と日本の狛犬は似てしまっていますが、「狛犬という文化」が定着し、独自に発展したという意味においては、狛犬は日本独自の文化であるといえるのではないでしょうか。

ですから、現在、中国獅子と日本の狛犬は似てしまっていますが、「狛犬という文化」が定着し、独自に発展したという意味においては、狛犬は日本独自の文化であるといえるのではないでしょうか。

当初、狛犬は宮中のもので、神社にはいませんでした。しかし、時代を経て、神社に入ってくるようになります。きっかけは、神社に神像を置くようになったことだとも言われています。日本古来の神道では、必ずしも形のある神を祀るわけではなかったのですが、仏教の影響を受け、仏像に代わるものを欲しがるようになりました。そこで、神像が誕生するのですが、これは生き神としての天皇を模して作られることになりました。

当初、狛犬は宮中のもので、神社にはいませんでした。しかし、時代を経て、神社に入ってくるようになります。きっかけは、神社に神像を置くようになったことだとも言われています。日本古来の神道では、必ずしも形のある神を祀るわけではなかったのですが、仏教の影響を受け、仏像に代わるものを欲しがるようになりました。そこで、神像が誕生するのですが、これは生き神としての天皇を模して作られることになりました。

神像が設置されたため、それを守る霊獣として狛犬も置くようになったのでしょう。すでに宮中では天皇の守護獣として獅子・狛犬が定着していましたから。

現在、私たちが慣れ親しんでいる狛犬は、江戸時代に入ってから急速に変化を見せ、多様な形に発展しました。また、呼び方も、単に「狛犬」となりました。

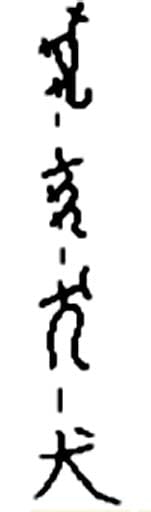

こま【高麗/狛】

?朝鮮半島古代の国名である高句麗(こうくり)。または、高麗(こうらい)。

?名詞の上に付いて、それが高麗から伝来したものの意を表す。

大辞泉

こま‐いぬ【狛犬】

(高麗犬の意) 神社の社頭や社殿の前に据え置かれる一対の獅子に似た獣の像。魔よけのためといい、昔は宮中の門扉・几帳キチヨウ・屏風などの動揺するのをとめるためにも用いた。こま。

広辞苑

狛犬は朝鮮半島「高麗」を経て伝わったため、そう呼ばれると言うのが一般的な見方です。

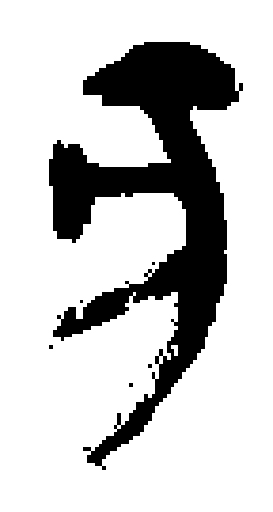

「狛」は今では中国でも使われなくなった言葉だが、本来中国では「狛」は「ハク」という犬に似た「神獣」の意味だそうです。犬に似ていて頭部に角があり、猛々しい姿をしているといわれています。

「狛」は今では中国でも使われなくなった言葉だが、本来中国では「狛」は「ハク」という犬に似た「神獣」の意味だそうです。犬に似ていて頭部に角があり、猛々しい姿をしているといわれています。

ですから狛犬は、中国のものであり、高麗は中国では「カオリー」と発音するので「こま」と朝鮮は何の関係もないと言う説もあります。

「狛犬」は遣唐使がもと帰ったのですから、朝鮮半島を経由するときに名前が変わるのは不自然ではあります。

これは、「こま」の「犬」ではなく、あくまでも「こまいぬ」という空想の動物なのです。「犬」ではないという説です。

これは、「こま」の「犬」ではなく、あくまでも「こまいぬ」という空想の動物なのです。「犬」ではないという説です。

その意味では、獅子(ライオン)も、昔の日本人は実物を見たことがありませんから、同じように空想上の動物だったのです。

したっけ。

一般的に「天下の悪法」として人々に認識されているが、江戸時代史見直しと共に徳川綱吉治世の見直し論も起こり、この令も再検討されている。また、動物愛護法をはじめ、刑法の保護責任者遺棄罪や児童福祉法、児童虐待防止法として現代においても同様の法令が制定されるに至っていることはあまり知られていません。

一般的に「天下の悪法」として人々に認識されているが、江戸時代史見直しと共に徳川綱吉治世の見直し論も起こり、この令も再検討されている。また、動物愛護法をはじめ、刑法の保護責任者遺棄罪や児童福祉法、児童虐待防止法として現代においても同様の法令が制定されるに至っていることはあまり知られていません。 だけれども、生類憐みの令のお陰で犬目付という役人が動物を苛めていないかと庶民を監視するようになったわけです。庶民にとっては迷惑な法律なわけです。

だけれども、生類憐みの令のお陰で犬目付という役人が動物を苛めていないかと庶民を監視するようになったわけです。庶民にとっては迷惑な法律なわけです。

」

」 だよな。仲居

だよな。仲居 さんが部屋までツーっと案内してくれて、お茶なんか入れて、「ごゆっくりどうぞ。」なんか言われちゃってさ。

さんが部屋までツーっと案内してくれて、お茶なんか入れて、「ごゆっくりどうぞ。」なんか言われちゃってさ。 へ行って湯船に入ろうとすると、向こう向きに髪を上げたお姉さん

へ行って湯船に入ろうとすると、向こう向きに髪を上げたお姉さん の背中が見える。

の背中が見える。 」

」 じゃこうはいかないだようよ。

じゃこうはいかないだようよ。