都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「カボチャ」は、国の名「カンボジア(Cambodia)」に由来します。16世紀(天文年間1532~55年)、豊後国(今の大分県)にポルトガル船が漂着した。乗っていたポルトガル人は当時の領主にめずらしい中南米原産の植物の種を献上した。ある人がその実の名前をたずねました。ところが、聞かれた人は「どこから来たの?」と言われたのだと思いこんで「シャムの東の国カンボジア」と説明したため、以来この植物はカボチャと呼ばれるようになった。

別にカンボジアが原産でもなんでもありません。ただ、ポルトガル船はカンボジアを経由して日本にきており、ポルトガル語でもかぼちゃを「カンボジアの瓜」と呼んでいたそうです。それでカンボジアの産物と勘違いされ、発音が転訛して「カボチャ瓜」と呼ばれたようです。その後、「瓜」が抜け落ちて「カボチャ」になったようです。

別にカンボジアが原産でもなんでもありません。ただ、ポルトガル船はカンボジアを経由して日本にきており、ポルトガル語でもかぼちゃを「カンボジアの瓜」と呼んでいたそうです。それでカンボジアの産物と勘違いされ、発音が転訛して「カボチャ瓜」と呼ばれたようです。その後、「瓜」が抜け落ちて「カボチャ」になったようです。

漢字の「南瓜」は原産地が南の国のウリ科の植物なので当てられました。これが、面白いことに中国でも「南瓜(ナングァ)」だそうです。

カボチャといえば近年は「ハロウィン」 、あるいは「ハロウィーン (Halloween, Hallowe'en)」 を思い起こします。これはヨーロッパを起源とする民族行事で、カトリックの諸聖人の日(万聖節)の前晩(10月31日)に行われます。諸聖人の日の旧称「All Hallows」の「eve(前夜祭)」であることから、「Hallowseve」が訛って、「Halloween」と呼ばれるようになったそうです。

この日は前年に亡くなった人の霊魂が現世の人間に寄り付こうとする日だと考えられていました。現世の人間は寄り付かれるのを防ぐために出来るだけ恐ろしい扮装をして、ドンチャン騒ぎをし、霊魂を怖がらせ近づかせない様にしました。これが魔女や悪魔の扮装をする風習の元になったと言われています。

カボチャ提灯は「ジャック オウ ランターン(the Jack-o'-lantern)」と呼ばれるそうです。その由来は、キリスト教に取り込まれる過程で、アイルランドの民間伝承が混入したものと言われています。

ジャックという名の酔っ払いがサタンを騙して木に登らせ、幹に十字架を彫って降りられなくしてしまいます。そしてもう悪さはしないと約束させてから逃がしてやりました。

時が経ちジャックは死にますが,酒を飲んでいたずらばかりしていたので天国へ入れてもらえません。仕方なく地獄へ行くと、サタンを騙したということでこちらも門前払い。ジャックに残されたのは僅かな火種のみ。彼はその火が消えない様にくりぬいた「カブ」の中に入れ、それをぶら提げて闇の中をさ迷い続けているそうです。

だから本来は『カブ』なんですが,アメリカではカブより加工し易いカボチャが使われる様になり定着したそうです。

だから本来は『カブ』なんですが,アメリカではカブより加工し易いカボチャが使われる様になり定着したそうです。

したっけ。

文章などの冒頭を「でだし」といいます。これを漢字で書いてくださいといわれたらどうします。ちょっと、考えてしまいませんか?

「出出し」が正しい書き方です。しかし、WORDでは「出だし」としか変換されません。

「出る」と「出す」と、一つの「出」という漢字が二通りの読みをして、たった三文字の言葉を作ったために非常に不自然な感じがしてしまいます。

このため、現在では「出だし」と表記されることが多くなっています。

で‐だし【出出し】

物事の始まったばかりのところ。すべり出し。また、出始め。「この曲は―がいい」「仕事の―からつまずく」

大辞泉

因みに、「出」の漢字の成り立ちは、足が一線の外にでるさまだそうです。

「出だし」と似た言葉に「ひにち」があります。これも、漢字で表記すると、「日日(ひにち)」となり変な感じになります。

「彼方方 (あなたがた)」、「生生き (なまいき)」、「湯湯婆 (ゆたんぽ)」など・・・。

ちなみに、「「湯湯婆 (ゆたんぽ)」は温かいお婆さんではありません。「麻婆豆腐」のときにも書きましたが、「婆」は「妻」、「母」の意味です。中国では唐の時代からあったようで「湯婆(tangpo)」と呼ばれたそうです。妻や母の体温を感じながら眠るということです。ところが日本に伝わって「たんぽ」では意味がわからず「湯」が付け加えられたようです。

以上、変な感じの漢字の話でした。

したっけ。

けちょん‐けちょん

徹底的にけなされたりやりこめられたりして体を成さないさま。「―に打ち負かされる」

広辞苑

「けちょんけちょん」と聞くと、若者ことばか外国語のような感じさえしますが、『広辞苑』に載っているちゃんとした日本語なのです。

けちょんけちょんの語源は、和歌山県日高郡の「けちょに」という方言だという説があります。

「けちょに」は、「非常に」という意味で使われていた。 「けちょに」が使われる地域が近畿地方に広がるうちに、「けちょんけちょん」と言うようになり、相手をひどく痛めつけるという現在の意味も持つようになった。

私見では、「けちょに」は「顕著に」の音変化ではないかと想像しています。

また、難癖をつける意味の「けちをつける」の「けち」が語源という説もありますが、「けち」から「けちょん」への変化は考え難いようです。

さらに、こっぴどくやりこめる様や余すところなく徹底する様を表すこの言葉の語源は古く平安時代の『源氏物語』にも登場する「掲焉に(けちえんに)」が変化した表現ではないかという説もあります。

けち‐えん【掲焉】

[形動ナリ]著しいさま。目立つさま。けつえん。 「人の様体、色合ひなどさへ―に顕れたるを見渡すに」〈紫式部日記〉

大辞泉

語源ははっきりしませんが、由緒正しき日本語であることは間違いなさそうです。

したっけ。

人間が高度な知能を持つ猿に支配される前代未聞の世界観と、衝撃的なラストシーンで話題となった『猿の惑星』の前日譚(たん)をひもとく話題作。現代のサンフランシスコを舞台に、1匹の猿の突然変異的な進化と自由を求める戦いが人類にとって脅威になっていく様が描かれる。『127時間』のジェームズ・フランコ、『スラムドッグ$ミリオネア』のフリーダ・ピントらが出演。『アバター』のWETAデジタルによる革新的なCGIにも注目だ。

現代のサンフランシスコ。高い知能を持つ猿のシーザーは人類に裏切られ、自分の仲間である猿を率い、自由のために人類との戦いに向けて立ち上がることに。人類のごう慢さが、猿の知能を発達させてしまう要因となり、人類にとって最大の危機を巻き起こしていく。

YAHOO映画より

昨日、「猿の惑星:創世記(ジェネシス)」を観てきました。

衝撃的なラストシーンの第一作(1968年)には、到底及ばないまでもかなりの見応えがありました。

今までの続編と異なるのは、第一作を踏み台にした続編ではないという点です。猿がいかにして知能を持ったか。知能を持ったゆえに虐待される猿。猿と人間、猿と飼い主との心の葛藤が描かれます。

それにしても、猿の演技(猿技)といっていいのでしょうか・・・。CGI技術というのだそうです。これは、一見の価値ありだと思います。飼い主との会話は手話で行われます。猿の優しさ。猿ゆえの苦悩。そして、猿が最初に話した人間の言葉。それに強いメッセージがあります。

猿がいかにして地球の支配者になったのか・・・。映画は猿側の目線で描かれます。観ているうちに猿に感情移入してしまいます。

エンドロールが始まっても、席を立たないでください。

あっという間の106分でした。

したっけ。

「要領」とは、「物事の最も大事な点」、「物事をうまく処理する方法を」言います。

「要領」とは、「物事の最も大事な点」、「物事をうまく処理する方法を」言います。

「要」は「腰(こし)」、また「要(かなめ)」というように、全体をしめくくるところのことです。

「領」は「襟首」の意で、ともに人体でもっとも大切な部分を表わしています。

ちなみに、「領」は日本語で「うなじ」で、「項(うな・うなじ)」と同じ意味です。

えり【襟/×衿/▽領】

1 衣服の首回りの部分。また、そこにつける縁どりの布。

2 首の後ろの部分。首筋。えりくび。

3 上着、下着を重ねて着て、一つに前を合わせること。「三つ―」

4 掛け布団の、首のあたる部分にかける細い布。

大辞泉

うな【項】

[語素]他の語の上に付いて、首、また首の後ろの部分の意を表す。「うなずく」「うなかぶす」「うなかみ(項髪)」などの形で用いられる。

大辞泉

「頷く」は「領(項)」を前に突き出すことです。

うな‐ず・く【頷く/首肯く】

[動カ五(四)]《「項(うな)突く」の意》承諾や同意などの気持ちを表すために、首を縦に振る。「係員の説明にいちいち―・きながら聞き入る」[可能] うなずける

大辞泉

「要領がいい」と言われると、褒め言葉なのでしょうか。微妙な感じがします。

それは、この言葉の中に「人に取り入るのが上手い」と言う意味も含まれているからなのだと思います。

少ない労力や時間であっさりと事を成し、しかもコツコツ地道に頑張った人より良い成果を出すタイプの人に対して、「アイツは要領がいいから」と嫌味を込めて言う場合があります。

しかし、見方を変えると、真面目でどんな事も地道にコツコツやる「要領の悪い」タイプの人は、時間も手間も省けるチャンスに気付かない人だと言えるかもしれません。

そして、要領のいい人は、それらのチャンスに気付く事が出来る広い視野と柔軟な考え方を持ち、行動出来るからこそ、合理的に良い成果を出せるのかもしれません。

つまり、大事なところだけをしっかり押さえているということです。

※似顔絵、似ていませんがどうしても知りたい人は「要領のいいタレント」で検索してください。

したっけ。

「利口(りこう)」といえば「頭」のことですが、何故「口」なのでしょう。 「利口な子ども」といえば、学校の成績がいい子どもとは、ちょっと違います。試験の成績がいいだけでは、「頭がよい」とはいえても、「利口」という形容詞はぴたりとしません。 「利口」は、頭がよいだけでなく、聞きわけがよいとか、自分の立場や状況を理解しているとか、要領よく抜け目のないこと、また、そのさまを表す時にも使われます。ですから、試験の成績がよくても利口とはいえないのです。 「利口」の語源は、「生まれつき賢い」という意味の「利根(りこん)」が転訛したと考えられています。 り‐こん【利根】 [名・形動]1 生まれつき賢いこと。利発。⇔鈍根。2 口のきき方がうまいこと。また、そのさま。 「さのみ―にいはぬもの」〈浄・曽根崎〉 大辞泉 もともと、「口」とは関係ないわけで、「口」はあとから当てられた漢字だったのです。決して、口から生まれたように言葉巧みということではありません。利口ぶった口を利くのは利口とはいえません。 したっけ。

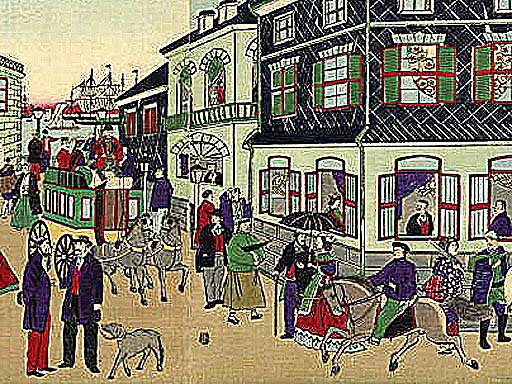

詰襟の学生服のことをなぜ「学ラン」と呼びます。もちろん学ランとは正式名称ではありません。詰襟の俗称です。

学ランの「ラン」は江戸時代末期に西洋人たちの衣服のことを隠語として「オランダ人の着ている服」という意味から「蘭服(らんぷく)」又は「ランダ」と呼んでいたところから来ています。

学ランの「ラン」は江戸時代末期に西洋人たちの衣服のことを隠語として「オランダ人の着ている服」という意味から「蘭服(らんぷく)」又は「ランダ」と呼んでいたところから来ています。

鎖国時代の日本にとって「西洋」は「和蘭陀(オランダ)」のことだったのです。一時期外国人を見るとアメリカ人だと思っていたのと同じです。

明治時代に入り、袴姿(はかますがた)のの学生に混じって洋風の制服(詰襟)を着ている学生がいました。この洋服のことを指して「学生用のランダ」という意味で「学ラン」と呼ぶようになったのだそうです。

漢字で書くと「学蘭」でしょうか・・・。

したっけ。

今日(10月23日)午前中。自分のブログにログインできませんでした。

何かのトラブルだったの?OCNの質問窓口にもアクセスできなかった!?

したっけ。

認知症は、老人性痴呆症ともアルツハイマー型痴呆症とも言われ、昔で言う「ボケ」のことです。

大阪弁ではよく、「解ってんのか?ボケ!」「知らんのか?ボケ!」「ど突いたろか!ボケ!」などといいますが、この「ボケ」とは違います。(ちょいとボケてみました。)

この「ボケ」という名の「認知症」は、誰もがこれにだけはなりたくないと思っている人生の晩年に起こる難しい病気です。

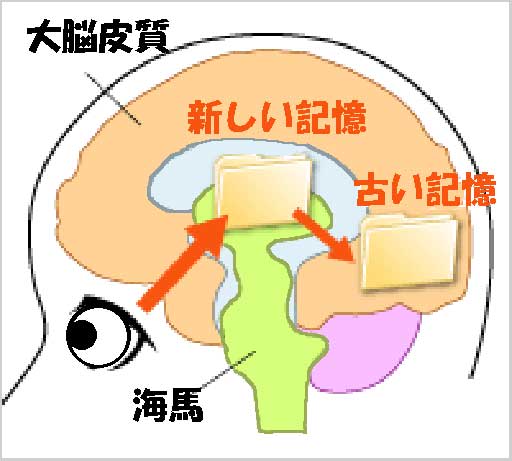

脳内でタツノオトシゴに似た新しい記憶を蓄える「海馬」という所に障害を受け、脳の中にβアミロイドが沈着したり、神経細胞に異常にリン酸化された τ(タウ)蛋白質が増えてきたり、アポリポ蛋白E4を持っている人がかかりやすい等と言われています。(何のことかわかりません。)

脳内でタツノオトシゴに似た新しい記憶を蓄える「海馬」という所に障害を受け、脳の中にβアミロイドが沈着したり、神経細胞に異常にリン酸化された τ(タウ)蛋白質が増えてきたり、アポリポ蛋白E4を持っている人がかかりやすい等と言われています。(何のことかわかりません。)

要するに140億個以上あると言われている脳細胞が衰え、「記憶」、「判断」、「行動」に不都合が生じてくるという病気のことだそうです。

『認知症』は

脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害がおこり、普通の社会生活がおくれなくなった状態

と定義されているそうです。

認知症の初期症状で最も多いのは「もの忘れ」ですが、それ以外の症状ではじまることもあるようです。

「意欲、自発性の低下(やる気がおこらない、これまでやっていた事をしなくなった、ものぐさになった)」や「うつ症状」、「言葉の障害」、「注意力低下」なども認知症の初期症状のことがあるそうです。

認知症の予防のキーワードは?

か=感動・き=興味・く=工夫・け=健康・こ=恋心

頭や手を使い脳細胞に刺激を与え、常に神経回路を活性化しておかねばならないと言うことまでは解ってきました。(恋心は片思いでもいいそうです。)

ちょっとした小旅行も、脳の活性化を期待できます。家に閉じこもりがちな人は要注意!だそうです。(ほとんどインドア生活!危ない!!)

積極的に外出する人、友達が多い人、いつも笑っている人は物忘れとは無縁なようです。

積極的に外出する人、友達が多い人、いつも笑っている人は物忘れとは無縁なようです。

このように他人から刺激を受けたり、逆に他人に気を使ってみたり、コミュニケーションを取るということは、脳へ刺激を与え、活性化させているということなのです。ですから、逆に日常生活を何も感動がなく、あたりまえに過ごし、なんでも面倒くさい、おしゃれもしたくない、といっていると脳の機能は退化していきます。

また、周りがなんでも手伝ってしまう恵まれた環境は、高齢者の認知機能に悪影響を及ぼすこともあります。「自分のことは自分でしてもらう」といった家庭内での環境作りも認知症予防には必要です。

趣味を持ちましょう

同じ趣味を持つ仲間たちがいるとコミュニケーションをとることが容易になり頭が活性化するだけではなく、ストレス解消にもつながり、人生に彩を添えます。とくに頭だけではなく、手を同時に使うことによって、脳細胞が活性化するといわれていますので積極的に身体を動かしましょう。

創造的な趣味・・・絵画、楽器演奏、園芸、陶芸、生花、料理、俳句など

頭の体操・・・囲碁、将棋、麻雀、パズルなど

身体を使う趣味・・・カラオケ、社交ダンス、ゴルフ、ヨガ、散歩、旅行など

私たちの脳は無限の可能性を秘めています。使えば使うほど、脳は磨かれ、活性化していきます。

◆『認知症』と『もの忘れ』の違い

老化によるもの忘れ |

認知症のもの忘れ |

体験の一部分を忘れる |

体験の全体を忘れる |

記憶障害のみがみられる (人の名前を思い出せない、度忘れが目立つ) |

記憶障害に加えて判断の障害や実行機能障害(料理・家事などの段取りがわからなくなるなど)がある |

もの忘れを自覚している(後で思い出す) |

もの忘れの自覚に乏しい |

探し物も努力して見つけようとする |

探し物も誰かが盗んだということがある |

見当識障害はみられない |

見当識障害(時間や日付、場所などがわからなくなる)がみられる |

作話はみられない |

しばしば作話(場合わせや話のつじつまを合わせる)がみられる |

日常生活に支障はない |

日常生活に支障をきたす |

きわめて徐々にしか進行しない |

進行性である |

人の名前は思い出せないことがしばしばあるけど、後は大丈夫かな・・・。

したっけ。