都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

|

くち‐ぐせ 【口癖】 《古くは「くちくせ」とも》癖のようにいつも言うこと。また、その言葉。 デジタル大辞泉 |

つまり、「口癖」とは、無意識に発してしまう言葉のことです。その言葉自体には、意味を含まない場合が多いものですが、誰かと話している時に、やたらと出てくる単語があれば気になることはありませんか。

|

気になる人の口癖は? まず、その言葉が「口癖」だと判断するには、特定の言葉を多用することです。「口癖」は、無意識に発している言葉なので、口癖がある事に自体に気がついてない人も多いかと思いますが、無意識だからこそ、その言葉に意味がなくても、その人の性格が現れるものです。 いくつか口癖から分かる性格をご紹介します。

■「すごい」を多用する人 感情に左右されやすい人ですで、物事を深く追求しないタイプが多いです。

■「しかし」を多用する人 他人に対して否定的な人。とにかく自分の意見を言いたい自己中心的なタイプが多いです。

■「だから」を多用する人 自己主張の強い人。自分が正しいという意識が強いので、否定すると感情的になりやすく、自分の感情をコントロールするのが苦手なタイプが多いです。

■「ですから…」を多用する人 何事も理論的に筋道が必要な人。努力家でもありますが、融通がきかないタイプが多いです。・「一応」を多用する人 頑固な人。固定観念が強く、人に指示されるのを嫌うタイプが多いです。

■「絶対」を多用する人 衝動的で感情的な人。自分に自信がないタイプが多いです。根拠もなく絶対という言葉を使い、自分自身を安心させている場合があります。

■「別に」を多用する人 本心が言えない人。本当は言いたいのに言えないので欲求不満なタイプが多いです。

■「要するに…」を多用する人 自信家な人。どんな話でも直ぐに分析する人が多く、自分は優秀だという自信を持っているタイプが多いです。

■「なるほど」を多用する人 理解力のある人。もしくは、人の話を聞いていない人。本当に話をきちんと聞いている人であれば、理解力のあるタイプですが、どんな話にでも「なるほど」という人は、理解力があるように見せかけて話を聞き流しているタイプが多いです。

■「とにかく」を多用する人 自己防衛本能が強い人。このタイプの人に反論をするのは注意が必要。相手の意見を肯定してから、やわらかく反論する必要がある。

■「ちょっと」を多用する人 思考のテンポが遅い人。相手のペースに合わせることが必要。

■「一応」を多用する人 頑固な人。自分の考えを曲げない性格なので、指示されたり人に物事を任せることを嫌う。

■「なんか」を多用する人 自分の強い意志を持っていない人。人の意見に左右されやすい。

■「みんな」を多用する人 自分の強い意志を持っていない人。「なんか」を多用する人同様、周りの意見に左右されやすい。

■「何しろ」を多用する人 理屈っぽい人。他人の意見に耳を貸さないことが多い。合理的に話をすることが必要。

■「どうせ」を多用する人 自己中、負けず嫌いな人。感情的になりやすいので、冷静に話をすることが必要。

■「わりと」を多用する人 ライバル心が強い人。また、親分肌、義理人情に厚いので、下手に出たほうが無難。仲良くなると、強い味方になってくれる。

■「そうですね」を連発する人 肯定的に話を聞こうとする人。おとなしそうにみえるが、 意外にも心の底では、相手を思い通りにしようという打算も働いている。

いかがでしょう? あなたにも上記にあげたような口癖はありませんか? 自分の口癖に隠れた深層心理が分かったら、口癖がでた時に意識するだけで、考え方の癖も変える事ができます。 口癖を修正するのは、考え方を修正することにも繋がるので、他の考え方も出来るようになり、相手の事を理解しようとする力もつきます。 人は自分を理解してくれる人に好意を持ちます。気になる人の口癖から性格を判断して、その人の性格にあった接し方をする事で、理解してくれる人から好意を抱いてもらうきっかけにしてみて下さい。 |

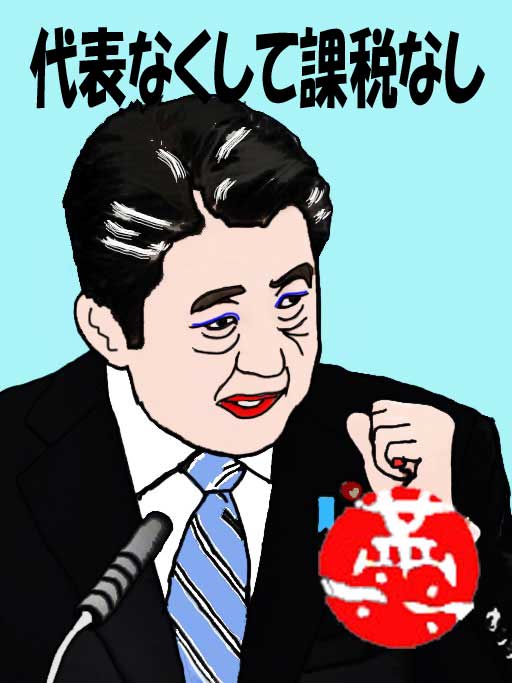

安倍晋三という人の口癖は「まさに」「しっかりと」「全力で~する!」です。口癖というのは本音と裏腹のことが多いそうです。演説でことさら強調するこの言葉を使うときは、まさに「全力で~しない」ことが多いのに気づきました。

本当にやりたいことは口には出さず勝手に決めます。

今彼が声高に叫んでいるのは、「アベノミクス」、「子育て支援」、「女性登用」、「地方創生」など、「まさに」「しっかりと」「全力で~する!」やるのでしょうか?

|

本当にやりたいことは「戦争のできる国」、「憲法改正」です。このことをこのことを一言も言わないのが本音の証かもしれません。 |

選挙には必ず投票しましょう。恐ろしい国にさせないようにしましょう。

したっけ。

|

口癖の心理学―言葉の裏を読み、本音を見抜くコツ (シリーズGAKU) |

| 千石涼太郎 | |

| 柏艪舎 |

ゆっくり本を読むはずが、気づいたら寝ていたなんてことはありませんよね。寝ていたら気づきませんから・・・。はっと目覚めて気づきます。

|

今日はまだ時間も早いし、ベッドに入ってずっと読みたかったあの本を読もう。さてと、布団に入って、読書灯をつけて、本を開いてと……。 (3分後)グーグー……。気づけば夢の世界、なんてことはみなさんにもよくあるのではないでしょうか? でも、どうして本を読むとすぐに眠くなってしまうのか、その理由はご存知ですか? 私たち人間はリラックスすることで副交感神経が優位になり、寝つきがよくなるといわれています。読書とリラックスの関係―考えてみると、小さい子どもを寝かしつけるためにパパやママが絵本の読み聞かせをするシーンはドラマなどでも定番中の定番。 子どもは自分を守ってくれるパパ、ママが近くにいることでリラックスしてすぐに眠りの世界へ、というわけですね! 納得です。……でも、読み聞かせをされるわけではない、私たち大人はどうなのでしょうか? 読書は、子どものころから行われている「睡眠儀式」の1つ この疑問に対する答えの1つとして、「睡眠儀式」という考え方があります。簡単にいえば、寝る前には必ずこれをする、またはこれをすればすぐに眠れるという行動のことです。 この儀式は人によって本当に千差万別で、たとえば「歯を磨く」「好きな香りのアロマを焚く」「ストレッチをする」などさまざまなものがあります。その中でも「読書」は、子どものころからパパ、ママによって行われてきた、いわゆる「テッパンの睡眠儀式」として、誰もが自然と身体に染みついているということは十分に考えられそうですよね。

本ならば何でもいいの? よく眠れる本、電子書籍リーダーは? ここのところ、疲れているのになかなか寝つけない……。そんな方にぜひ私がオススメしたい本は「絵本」です。「えっ、絵本は子どもが読むものでしょ!」と思われるかもしれませんが、最近は大人も楽しめる絵本がたくさん出ているんです。 たとえば「クラシック音楽」を原作またはモチーフにしてつくられた絵本『白鳥の湖』や『魔笛』などは、まさに大人だからこそ楽しめる絵本の1つ。たまには、大人の絵本をベッドにもっていって、子どものころに読み聞かせをしてもらったことを思い出してみると、心身ともにリラックスできてよいかもしれませんね。 最後に1つご注意を! 最近は、ベッドの中で電子書籍を読むという方も多いかと思いますが、バックライト付きのタブレットによる読書は睡眠に悪影響を与えるという実験報告もあります。できれば寝る直前の読書には、iPadなどのバックライト付きのものではなく、「K-Inkタイプ」のKindleやkoboを使ったほうがよいかもしれません。 |

子どもの頃、寝る時に親に本を読んでもらったという方は眠りやすいようです。「パブロフの犬」と同じです。

◆条件反射◆

トイレから出る時、昼間でも電灯のスイッチを切ろうとする。

「揺れた」と感じたら、蛍光灯の紐の揺れを確かめる。

梅干やレモンを見ると口がすっぱくなる。

目薬をさそうとすると、思わず目は閉じられ、代わりに口が開く。

とりあえず、ビール!

大きな音がすると、首をすくめる。

トイレが満員だと、足踏みをする。

あなたの条件反射を、もしよかったら教えてください。

したっけ。

|

オムロン 睡眠計 HSL-101【ウェルネスリンク対応】 |

| クリエーター情報なし | |

| オムロン |

前髪は印象づける上で大切です。前髪を作っている皆さん、あなたはどちらに分けていますか?

|

◆分け目別の印象をご紹介します◆

●正面から見て「右分け」の人の印象 「顔の右側は建前」の表情があらわれると言われており、左側に現れる本音を隠し、ミステリアスな部分が見えるため女性として魅力的と言われております。 なので、より女性らしさを出したい方は右分けがおすすめ!

●正面から見て「左分け」の人の印象 顔の左側は本音が現れると言われている為、何事も本音で過ごし、物事をテキパキとこなすキャリアウーマン的な印象を与えます。 よりしっかりした印象を与えたい人は左分けが良いかもしれませんね!

●「センター分け」の人の印象 美人、クールできりっとした印象を与えます。 おでこを出し、顔の周りを隠すため、小顔効果もあるとか。 とにかく大人っぽく見せたい人におすすめ!

●「ぱっつん前髪」の人の印象 大人っぽい、クールな印象をだすおでこを全部隠すため、可愛らしい印象を与えます。アイドルにぱっつん前髪は非常に多いですね。 幼く見られたい、可愛らしさを出したい人におすすめ!

いかがでしたか? 自分のなりたいイメージと合う分け方を試してみてください! |

髪型で性格が分かるかもしれないです。髪型で分かる深層心理をご紹介します。最近髪の毛バッサリ切った・・・なんて方周りにいませんか? その人もしかしたら、最近自信を持てるような良いことがあったのかもしれません!

|

●髪型で分かる深層心理●

■ショートヘア 顔を全面に出すショートヘアは、明るく活発で、自分に自信がある人が多いそうです。 また、社交的なので友達も多いのではないでしょうか? 最近髪の毛をバッサリ切った人は、最近調子が良いのでは?

■セミロング セミロングの人は無難で消極的な人が多いそう。 人に合わせるのが上手で、環境の変化にも順応しやすいそうです。 セミロングの人は聞き上手なので、頼れる人にはセミロングの人が多いのではないでしょうか?

■ロング 冷静で女性らしいイメージを与えるロングヘア。 ロングヘアの人は、客観的に自分を観察でき、冷静な判断に長けている人が多いそうです。

シチュエーションによって髪型を変える人は、その場に応じて自分を演出するというタイプだそうです。 また、よく髪型を変える人は自分が確立されていない、子供っぽい人が多いそうです。 パンチパーマやスキンヘッドなど強そうな髪型をしている人は、弱く見られたくないという気持ちの表れです。 髪がボサボサな人は、ありのままの自分を受け入れ、向上心が低い。 髪型にこだわる人は、自分に厳しく、向上心が強い。 なども言われています。 いかがですか? 髪型から自分と向き合ってみませんか? なりたい自分に近づくために、思い切って髪型を変えるのも良いかもしれませんね! |

あなたの前髪、髪型はいかがでしたか? 気分転換にちょっとかえてみるのもいいかもしれません。

ちなみに、私は右分けでロングが好きです。

したっけ。

|

LS スタイリングドライヤー 【マイナスイオン】【7種類のアタッチメント!】 ブラック |

| クリエーター情報なし | |

| 株式会社ブレイク |

絶景かな 絶景かな

春の眺めは(春宵一刻)値千金とは 小せえ 小せえ

この五右衛門の目から見るときは 一目万両万々両

陽も西山に傾きて 春の夕暮れ来てみれば 入相(いりあい)の鐘に花ぞ散る

はて うららかな眺めじゃなあ

これを見ていた「真柴久吉(羽柴秀吉)」が門に落書きしています。歌です。

石川や 浜の真砂(まさご)は尽きるとも

世に盗人(ぬすびと)の種は尽きまじ

お馴染みの「石川五右衛門(いしかわごえもん)」の歌舞伎の一コマです。

歌舞伎に興味がなくても、このセリフや歌は聞き覚えがあると思います。

|

伝説の盗賊『石川五右衛門』。『五右衛門』と書いて【ごえもん】と読みますが、"右"の音はどこに行ってしまったのでしょうか。一方、江戸中期の浄瑠璃・歌舞伎作家『近松門左衛門』は【もんざえもん】と"左"も発音します。"右"だけ発音しないのは不思議ですよね。古くは『右衛門』と書いて【うえもん】。"右"も発音していました。元々は人の名前ではなく平安時代に設置された役所の名前です。御所の門の警護や開閉などをする『左衛門府』と『右衛門府』という役所があり、その仕事についている人を『左衛門』『右衛門』と通称で呼んだのが、江戸時代になると、役職に関係なく人の名前につけて呼ぶことが流行したのですね。問題はなぜ【うえもん】と言っていたのに【えもん】になってしまったのか。『右衛門』は、元々は【うゑもん】。【ゑ】は「we(うぇ)」に近い発音で、「uwemon(ううぇもん)」だったようです。それが「u」と「we」の発音が一緒になって「wemon(うぇもん)」。その後、【ゑ】と【え】の発音が区別されなくなり『右衛門』と書いて「emon(えもん)」と発音するようになったのですね。平安時代の発音は今とはまったく違っていたようですよ。【ゑ】もそうですし、【ゐ】=「wi(うぃ)」という発音もありました。また『さしすせそ』は【しゃししゅしぇしょ】。『はひふへほ』は【ふぁふぃふふぇふぉ】に近い発音だったといわれています。しかし、現代になってこの発音が全く無くなってしまったかというとそうでもなさそうです。東北や九州には「背中」を【しぇなか】。「風」を【かじぇ】という発音が残っているといいます。いにしえの音もしっかりと受け継がれているのですね。 |

「おかあしゃん」は日本古来の発音だったのです。

もともと右衛門の「衛」は「え」じゃなくて「ゑ」だった

ゑ

右衛門=うゑもん=ううぇもん→えもん となったのです。

大久保彦左衛門=ひこざえもん は母音が重なっていないのでこのままです。

だったら「右」は書かなくていいのに、そうはいかない。日本語は難しい。

したっけ。

|

【おもしろ食器シリーズ】 フェイスディッシュ 石川五右衛門 SAN2332-2 |

| クリエーター情報なし | |

| サンアート |

|

日本人は、世界でも稀にみるほどの“お風呂好き”。「毎日、お風呂に入る」といっても誰も驚きませんが、欧米諸国ではあまり例がみられません。また、お風呂に“浸かる”文化も世界的にみると珍しいといえます。 しかしながら、“風呂”といえば日本も昔は湯に浸かるというよりは、蒸気を利用した蒸し風呂のことを指しました。今でいうところのサウナに近いといえます。江戸時代の銭湯も、当初は蒸し風呂タイプが主流でした。 ただ、各家庭にお風呂があったわけではありません。そこで繁盛したのが「湯屋」、つまり銭湯です。ただ、お湯がたっぷり張った現在の銭湯のスタイルになったのは明治になってから。いくら日本は水が豊富といっても、今のように水道が発達していたわけではないため、水は貴重品。お湯を沸かす薪も貴重品です。そのため、身体を洗う場所と浴槽の境には低い鴨居があり、これをくぐって行き来するようにしていました。こうすると、浴槽部が隔離され、立ち込めた蒸気が逃げず、湯量も少なくて済むというわけです。ただしそのかわり、光がほとんど入ってこないため、湯船のエリアはほぼ真っ暗。そんな中に入っていく際には「冷え者でござい」と一言発するのがマナーだったそうです。 こうした“蒸す”入浴スタイルを経て、ついに“浸かる”タイプの「据え風呂」が登場します。たとえば、皆さんご存じの五右衛門風呂。安土桃山時代に盗賊として名を馳せた石川五右衛門が釜茹での刑に処されたことからその名がついたこの風呂は、鉄製の風呂桶を下から直火で焚いて湯を熱します。素足で入れば当然やけどするため、浴槽に浮かべた木製の板を踏んで入ることが一般的でした。 この五右衛門風呂、当初は関西地域の据え風呂として使われていましたが、関東では鉄砲風呂と呼ばれるものが台頭します。鉄砲風呂の風呂桶は木製。その隅から、鉄や銅でできた筒が煙突のように伸びていて、薪で沸かす仕組みです。こちらもまた、筒状の部分に誤って触れたりしたらやけどを負うといった代物で、触れないように格子状の仕切りがあるものが多かったようです。 |

江戸時代の銭湯は「入り込み湯(いりこみゆ)」といわれ、当初より男女混浴です。これは、江戸末期まで続きました。採光も何もなく、「ざくろ口」(注)の中は暗く、風紀を乱すものも少なくなかったのでしょう、何度か禁止令が出されます。しかし、実際はなかなか改まらず、天保の改革(1841~43)の際、厳しく取り締まりが行なわれました。その結果、浴槽の中央に仕切りを取り付けたり、男女の入浴日時を分けたり、また男湯だけ、女湯だけという銭湯も現われました。

|

(注)「ざくろ口」:江戸時代の銭湯の浴室(湯舟)への入口。蒸気浴と温湯浴を組み合わせた戸棚風呂(注)の引戸の開閉が不便だったため、入口を開放し、湯気が外部に逃げるのを防ぐため入口を低くしたもの。当時の湯量は約一尺というから、30㎝ほどの、半身浴でした。 |

|

ふろ 【風呂】 《「室(むろ)」から変化した語。「風炉(ふろ)」からともいう》 1 入浴のための設備。また、その場所。湯による温浴のほか、蒸気浴・熱気浴がある。古くは、蒸気を室内に籠もらせた「蒸し風呂」が普通であったが、江戸時代初期に浴槽に湯をたたえた「水(すい)風呂」が生まれ、広まった。「―がわく」「―を使う」「露天―」 2 ふろや。銭湯(せんとう)。湯屋(ゆや)。「―に行く」 3 塗りおわった漆器を入れて乾かす室(むろ)。 4 鍬(くわ)・鋤(すき)の柄と金具との間の木の部分。 デジタル大辞泉 |

もともとお風呂には水(湯)はなかったのです。熱い蒸気(風)のある場所だったのです。「呂」は当て字で意味はありません。

平安時代の貴族は年に数回しか蒸し風呂に入りませんでした。さらに家から出るのがほとんどできないため、生活すべてを自分の部屋で行っていました。もちろんトイレもおマルです。十二単は女性を縛るロープのようなものです。一人で歩くのは大変だったようです。そのため香りの強いお香を炊いていたのです。フランス貴族の香水と似ています。

貴族は庶民より栄養状態が悪く短命でした。お風呂に入らないから、皮膚病も多く、あの厚化粧は皮膚病隠しだったという説まであります。笑うとひびが入るから、扇子で顔をかくし、口をすぼめて「ほほほ・・・」と笑っていたそうです。

今は家にお風呂がある、いい時代です。

浴衣と風呂敷の語源・由来.について考える

したっけ。

|

日本の名湯ギフト NMG-30F 30g×30包 |

| 日本の名湯 | |

| バスクリン |

|

ヒート‐ショック 【heat shock】 温度の急変で体がダメージを受けること。冷凍倉庫で作業した後、急に真夏の炎天下に出たときや、暖房の効いた部屋から寒い廊下に出たときなどに起こる。脈拍や血圧が上昇して、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす要因となりうる。 デジタル大辞泉 |

ヒートショックとは、急激な温度の変化で身体がダメージを受けることです。

入浴中に亡くなるのは、全国で年間約1万4000人と推測されていますが、原因の多くはヒートショックである可能性があるそうです。

浴室とトイレは家の北側にあることが多く、冬場の入浴では、暖かい居間から寒い風呂場へ移動するため、熱を奪われまいとして血管が縮み、血圧が上がります。

お湯につかると血管が広がって急に血圧が下がり、血圧が何回も変動することになります。

寒いトイレでも似たようなことが起こりえます。

|

冬になると「ヒートショック」で亡くなる方が増えます。実に、ご高齢の方が家庭内で亡くなる原因の4分の1を占めているのです!そこで今回は「ヒートショック」の基礎知識から対策までをご紹介していきます。 ■「ヒートショック」をなくすヒントいろいろ 命取りにもなりかねない「ヒートショック」をできるだけ起こさないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? ヒートショック対策として有効なのは、リビングと廊下やトイレの温度差をなくために、生活空間全体を温かくすることが最良の対策と言えます。しかし家全体を暖かくしろと言われてもなかなかそう簡単にはいかないですよね。 そこで、どうすれば室温の差を小さくすることができるのか、現在の住まいで工夫できることから、新築・リフォーム時に工夫できることまで、いくつかご紹介していきます。では、まず手軽にできる対策からご紹介しましょう! ■浴室の寒さ解消のヒント まずは「ヒートショック」が一番多く発生する浴室対策。居室と浴室の温度差を少なくすることがポイント。そのためには、浴室を暖める必要があります。そこで、簡単にできる浴室の温め方をご紹介します。 ●シャワー給湯 風呂に入る前にしばらく浴槽のフタを開けておいたり、マットやスノコを敷いたりなどの対策も有効ですが、手っ取り早く浴室を温める方法としては「シャワー給湯」がおすすめです。浴槽に湯を入れる時、シャワーを使って給湯する方法です。シャワーで給湯すれば、効率よく浴室温度を上昇させることができます。シャワー給湯により浴室温度は15分間で約10度上昇させることができるそうです。(東京ガス調べ) ■入浴方法の注意点 つぎに、入浴の仕方により「ヒートショック」を防ぐポイントをご紹介します。 ●お湯の温度は低めに設定する 浴室での事故は、入浴温度41度を境にして死亡者数の増加がみられるそうです。浴槽に湯を張る際は、41度以下にすることを心がけた方が良さそうです。 ●高齢者や血圧の高い人は一番風呂を避ける 「年寄りにさら湯はいけない」聞きますよね。そのとおり!家族が入浴した後の二番湯に入れば、浴室が温まっていますから、ヒートショックも起こりにくくなります。これは立派な生活の知恵ですね。 ●湯のつかり方 「かけ湯」や「半身浴」を組み合わせるなど入浴方法を工夫しましょう。これは心臓や肺を水圧の負担から守るので、高血圧の人、高齢者、心臓や肺機能が弱い人には最適な入浴方法と言えます。 |

入浴温度41度が境界線だそうです。私はいつも42度です。長々と湯に浸かっているのが嫌いだからです。それが命がけということになれば、話は違います。今日から温度を下げます。

また、お風呂から上がるときも注意が必要です。浴室から出る前に水分を拭き取ることが、身体を急激に冷やさないことになります。

浴槽に立って、タオルかバスタオルで上半身の水滴を拭き取り、浴槽化ら出て下半身を拭き取ってから浴室から出るといいそうです。

ほんのちょっとの手間で、危険を軽減できます。

人は裸で生まれ、やがて裸で死んでいく身だ。

精一杯やってダメならもともと、元の裸に戻るだけだ。

という言葉があります。でも、本当に裸で死ぬのは嫌です。死んでも嫌ですから・・・。

したっけ。

|

MINON(ミノン) アミノモイスト モイストチャージ ミルク 100g |

| クリエーター情報なし | |

| 第一三共ヘルスケア |

湯船につかると、ホッとする季節になりました。心と体をリラックスさせるだけではもったいない。お風呂でゆっくりお湯につかりながら、パックやマッサージをするとエステ効果が高まるそうです。お風呂につかりながら歯みがきをすると、美肌やツヤ髪、若返り効果が期待できるそうです。

|

「体を温めてリラックスすることで、副交感神経が優位になり、その状態で口内を刺激すると"サラサラのいい唾液"がたくさん分泌されるのです。このサラサラの唾液をたくさん出しておくと、脳に指令が行き、寝ている間に、成長ホルモンの一種である"パロチン"がたくさん分泌されます」 若返りホルモンとも呼ばれるパロチンは、全身の細胞の代謝をよくし、お肌や髪をつやつやにしながらスリムになる効果も期待できるそうです。 このパロチンは24歳をピークに減少し、ストレスにも影響されやすいそうです。お風呂でリラックスしながらの歯みがきは、パロチンをたくさん出すのに合理的な方法なのです。 歯みがき粉を使わないのがコツ お風呂歯みがきは、時間をかけてじっくりみがくのがコツ。ていねいにみがくことで歯もキレイになるし、時間をかけるぶん唾液も分泌されやすくなります。 そのためには、歯みがき粉をつかわないこと。歯みがき粉の清涼感で口のなかがさっぱりすると短時間で切り上げたくなってしまうので、歯みがき粉をつかわない方が長時間ブラッシングしやすくなります。 ちなみに、パロチンを分泌させやすくするために唾液をうながすには、食べるときによく噛むことも有効なんだとか。バスタイムのお供には、歯ブラシを持って入るといいかも? マイナビニュース入浴中の「歯みがき」で、美肌&若返りホルモンが分泌! |

|

パロチン 唾液腺ホルモン。薬剤として、唾液腺機能の低下によるとされる諸症(筋無力症・胃下垂・歯槽膿漏(のうろう)・更年期障害)に適用される。 デジタル大辞泉 |

食べ物をよく噛むと、エネルギーの生産能力は急上昇します。また、そしゃくするうちに、唾液が多量に分泌され、血糖値が高まるため満腹中枢が刺激されます。そのため、食べ過ぎを防ぎ、効果的にダイエットができるというわけです。さらに、顔の筋肉と骨が鍛えられ、しわを予防。若々しい表情をつくることも可能だということです。

よく言われることですが、ゆっくりと味わって食べましょう。噛みごたえのある食べ物は、ひと口30回を目安によく噛んで食べましょう。

赤ちゃんや幼少期のお子さんが何もしなくてもヨダレが出てくるのはパロチンの分泌が盛んという証だそうです。

食事は時間をかけて、ゆっくりと。お風呂には歯ブラシをもって。これであなたもベビースキン!

保証はしません。

したっけ。

|

ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ 多機能ハイグレードモデル 歯磨きナビ付 D325365X |

| クリエーター情報なし | |

| Braun (ブラウン) |

「○○アパート」、「△△荘」などと言う名称は少なくなりました。

変わって「マンション(富豪の邸宅)」、「ハイツ(山の手の家、高台の家)」、「コーポ(共同アパート)」、「メゾン(フランス語で住宅)」、「ヴィラ(田舎の邸宅か別荘)」、「ヴィルヌーヴ(フランス語で新都市)」等の実態とあっていないわけのわからない名称が増えています。違いもよく分かりません。

|

◆法律などによる、明確な規定は存在しない 「こういうアパートなら、自分でも借りられるはず」「有名人が住んでいそうな高級マンションだ」など、物件の見た目で「アパート」と「マンション」という言葉を使い分けている人が多いだろう。でもホントのところ、アパートとマンションは何が違うのか。さっそく調べてみることにした。 建物に関する法律「建築基準法」や、不動産取引に関する法律「宅地建物取引業法」で定められているに違いない。そう思って調べてみたが、特に法律で規定されているわけではないようだ。ちなみに「アパート」と「マンション」は、法律的には「共同住宅」や「集合住宅」といった同じカテゴリーに分類されることが判明した。 つまり、その物件を「アパート」と呼ぶのか「マンション」と呼ぶのかは自由。広告する不動産会社の判断に委ねられているようだ。また家主がどう名乗るかも、自由ということになる。 一般的に、建物の高さや構造によって呼び分けられているよう 明確な規定はないものの、業界内では「アパート」と呼ぶのにふさわしい物件、「マンション」と呼ぶのにふさわしい物件それぞれに特徴があるらしい。 まず、建物の高さ。主に2階建ての共同住宅を「アパート」と呼び、3階建て以上の共同住宅を「マンション」と呼ぶようだ。また、建物の構造も重要なポイントとみられる。木造や軽量鉄骨造の準耐火構造のものを「アパート」、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火構造のものを「マンション」と呼ぶことが多いのだ。

◆「アパート」「マンション」といった呼び名で物件を判断するのは危険 「アパートよりもマンションのほうが、家賃が高そう」と思っている人も多いだろう。確かに築年数が同じ場合は、「アパート」よりも「マンション」のほうが、家賃が高い傾向にある。けれども、新築の「アパート」と古い「マンション」とでは、「アパート」のほうが、家賃が高いというケースも存在。家賃は築年数や立地、利便性などによって決められるため、「マンション」だから「アパート」よりも家賃が高くなるというわけではないようだ。 また、「マンションのほうがアパートよりも高級」というイメージを持っている人も少なくないはず。実際、高層階まであったり、エレベーターがついていたり、構造がしっかりしていて遮音性が高かったり、管理人さんが常駐していたりと、アパートよりも高級に見える要素は多いだろう。ただ、最初にも述べたように、その物件を「アパート」と呼ぶのか「マンション」と呼ぶのかは自由。朽ち果てた木造アパートであっても、不動産会社が「マンション」と分類すれば、物件情報にそのように掲載されるのだ。 つまり、賃貸物件を探すときは、「アパート」「マンション」といった呼び名で判断するのは危険だということ。それよりも騒音リスクや機密性といった暮らしの快適さに直結する、建物の構造をしっかりチェックするようにしよう。 |

|

アパート アメリカ英語のアパートメントapartmentまたはアパートメント・ハウスapartment houseの略称。3戸以上の「住戸」(1世帯の居住者が独立して住む居住単位)が、入口、廊下、階段、設備などを共用して、同一の建物の中に集合して建てられた共同住宅の各住戸をアパートメントといい、その建物をアパートメント・ハウスという。 イギリスでは各住戸をフラットflatといい、その建物をフラッツflatsという。

マンション(mansion) 本来は大邸宅の意味であるが、日本では中高層集合住宅(場合によっては低層をも含む)の俗称として一般に使われている。もともと民間の業者が公共アパートと異なる高級感を出す目的で名づけたものであったが、今日では公共住宅を含めて幅広く用いられている。 日本大百科全書(ニッポニカ) |

外国では明確な区別があるように思えますが、日本では不動産屋さんが「マンション」といえば、マンションなのです。

昭和の頃のアパートは、アメリカのアパートに近かったと思います。長屋のような雰囲気がありました。

私はアパートに住んだことはありませんが、友達のところによく遊びに行きました。廊下もトイレも炊事場も共同だった記憶があります。

「アパートの鍵貸します」なんて映画もありましたね。

したっけ。

|

アパートの鍵貸します [DVD] |

| クリエーター情報なし | |

| 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン |

|

ルイージマンション2 |

| クリエーター情報なし | |

| 任天堂 |

昨日は慌てて地元へ戻った元議員さんで、飛行機は混雑したでしょう。もう、一般人ですから特別扱いはしてはいけません。

|

キャビン‐アテンダント【cabin attendant】. 旅客機の客室乗務員。スチュワード・スチュワーデスに代わる、性差のない語。フライトアテンダント。CA。→客室乗務員 デジタル大辞泉 |

|

cabin kǽbin[名]1(簡素な造りの)小さな家,小屋(hut)alogcabin|丸太小屋.2船室;(軍艦内の)士官室;(飛行機の)機室(操縦室・客室および荷物室);(宇宙船の)船室.3((米))(トレーラーの)居室,(ケーブ プログレッシブ英和中辞典(第4版) |

|

attendant 1 (人の)付添人;召し使い;従者;随行員. 2 ((主に英))(劇場などの)案内係(usher). 3 店員(clerk);接客係, 係員, 従業員, 館員 a gas-station attendant ガソリンスタンド従業員. 4 出席者 regular attendants 常連. 5 付随して生じる事[物], 必然的結果. プログレッシブ英和中辞典(第4版) |

客室乗務員

客室乗務員(きゃくしつじょうむいん)は、交通機関の運行(運航)中、主として客室における乗客への接客サービスに従事する乗務員[1]である。

運航中の旅客機の客室において乗客への接客サービスや緊急時の誘導などを行う乗務員は「キャビンクルー(cabin crew)」、「フライトアテンダント(flight attendant)」と呼ばれる。日本のTV等で使用しているCAないしキャビンアテンダントは和製英語として生まれた。(#日本での呼称参照)。本記事では旅客機の客室乗務員について詳述する。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

|

cabin crew (旅客機の)客室乗務員(全体). プログレッシブ英和中辞典(第4版) |

|

crew krú[名](▼団体とみるときは単数扱い,各構成員をさすときは複数扱い)1(船・飛行機・列車などの)乗組員,乗務員;(高級船員を除いた)船員officersandcrew|高級下級全乗組員Theshiphasalarg プログレッシブ英和中辞典(第4版) |

|

.flight fláit[名]1[U][C]飛ぶこと,飛行;飛び方;飛行力;飛行距離[行程,方向]birdsinflight|飛んでいる鳥beonatrainingflight|訓練飛行中であるmake[take]anightfli プログレッシブ英和中辞典(第4版)

|

客室乗務員を英訳すると「cabin crew」と載っています。

ちなみに、CAを「研究社 新英和中辞典」で引くと「《略語》 【米郵便】 California.」と載っています。

■和製英語■

◆OL(office lady)、サラリーマン

office worker(オフィス ワーカー)

OL(office lady)という言い方は日本独自のもので、英語圏では一般的な社会人は男女問わずoffice workerといいます。

サラリーマンはsalary(給料)とman(男)をつなげて作られた和製英語です。

◆フリーター、アルバイト、パート

part-time job(パートタイム ジョブ)part time(一部の時間)働くという意味合いから、総じてこう呼びます。

ちなみにアルバイトという言葉はドイツ語arbeitからきてるそうです。

◆ノートパソコン

laptop computer(ラップトップ コンピューター)

単にラップトップだけでも充分通じます。

lapは「膝(ひざ)から腿(もも)の付け根部分」をさし、topなので「~の上に」を表しています。

ノートパソコンの使っているさまを、そのまま表現しているわけですね。

◆ブラインドタッチ

touch-typing(タッチタイピング)

英語のブラインド(blind)「見えない、盲目な」という意味合いが転じたものに、タッチ(touch)「打つ」が付けて作られた和製英語です。

最近ではブラインドという言葉が差別的なことを連想させるということから、タッチタイピングという言い方のほうが広まりつつあるようです。

◆フロント

reception(レセプション):稀にfront desk(フロント デスク)という言い方もしますが、ホテルや病院など日本語で受付とされるものは、一般的にレセプションといいます。

◆クレーム

complaint(コンプレイント)

英語のクレーム(claim)は「主張や要求」という意味なので、僕らが使っている意味合いとはややニュアンスが違いますね。

◆コンセント

(米)outlet(アウトレット)、(英)socket(ソケット)

英語のコンセント(consent)には「一致や同意」という意味がありますが、あまり関係がないようです。

伝わりづらい場合は前にwall(ウォール)をつけて、wall outletなどとしてあげると、確実に通じます。

◆ガソリンスタンド

(米)gas station(ガス) (英)petrol station(ペトロール)

スタンドは「売る店」という意味を持っています。

そこから「ガソリンを売る店」=ガソリンスタンドという和製英語が生まれました。

◆ダンボール

cardboard(カードボード)

ダンボール箱と言う時は、boxをつけてcardboard boxといいます。

海外でも引越しは基本ダンボールなので、覚えておくと便利です。

日本人が英語を話せないのは、和製英語が堂々とまかり通っているからではないでしょうか。

国際化を目指すなら、表記から和製英語は外し英語に近い表示をすべきだと思います。

ちなみに、私も英語は話せません。

したっけ。

|

素敵な キャビンアテンダント スチュワーデス 制服 コスプレ セクシー ミニスカート (ブラック : L) |

| クリエーター情報なし | |

| YKT |

日本国憲法において衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つと定められている(日本国憲法第7条3号)

|

第七条[1] 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 |

ただ、天皇は国政に関する権能を有しないとされており(日本国憲法第4条第1項)、憲法7条3号の天皇の権能は衆議院解散を形式的に外部へ公示する形式的宣示権ということになる

衆議院解散を決定する権限は内閣に属する。したがって、内閣総理大臣は閣議を開き、「今般、衆議院を解散することに決したので、国務大臣の諸君の賛成を賜りたい」と全閣僚に対して衆議院解散を諮り、内閣の総意を得た上で、衆議院解散を行うための閣議書に、すべての国務大臣の署名を集めなければならない。しかし、日本国憲法第68条第2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と定めており、内閣総理大臣は「任意に」つまり時期や理由を問わず法的には何らの制約なく自由な裁量によって国務大臣を罷免することができる。したがって、衆議院解散を行うための閣議書への署名を国務大臣が拒否する場合、内閣総理大臣は当該大臣を罷免して自身が兼任するか他の大臣に兼任させることで閣議決定を行うことができる。

よって、総理大臣に解散権があるということになる。

|

「税制は国民生活に密接に関わっている。『代表なくして課税なし』。米独立戦争の大義だ。国民生活に大きな影響を与える税制において重大な決断をした以上、また、私たちが進めている経済政策を...。賛否両論ある。抵抗もある。その成長戦略を国民のみなさまとともに進めていくためには、どうしても国民の皆様の声を聞かなければならないと判断した。『信なくば立たず』。国民の信頼と協力なくして政治は成り立たない」 安倍総理 |

『代表なくして課税なし』って何のこっちゃ?

みなさん選ばれた代表でしょう?

歴史を勉強したのでしょうか。

|

「代表なくして課税なし」(英:No taxation without representation)は、アメリカ独立戦争(1775年 - 1783年)時のスローガンの一つ。 当時、イギリス領であった北アメリカ東部に植民していた人々は、税を課せられていながら自ら選出した代議士をロンドンにある英国議会へ送ることが許されておらず、これを不服とした植民地民の間でイギリス本国への反感が生まれ、独立への気運を高めた。「代表無しの課税」はイギリスの行った主要な不法行為の一つとしてアメリカ独立宣言においても挙げられている。 |

何の引用にもならない。こんな人が日本のリーダとは情けない。

安倍総理の記者会見は支離滅裂でした。アベノミクスが失敗したから景気が低迷し、消費税引き上げを先送りしたのに、アベノミクスは成功していると強弁していました。成功しているというのなら消費税引き上げを先送りする必要はないはずです。これは単なるこじつけです。

消費税の延期が大儀だというのです。8%を維持することの信を問うなら、それはまったく争点にはなりません。他政党も容認しているのに、なぜ今それを問う必要があるのでしょう。国民だって先送りに反対するのは少数派だと思います。しかし、先送りにも不安はあります。介護・福祉の充実、待機児童の解消なども先送りされるのでしょうか? 今でも、高齢者の負担は増すばかりです。

もし、この選挙で負けたら消費税は上がるのでしょうか?

消費増税で信を問うなら、もっと信を問うべきことはあったはずです。

例えば、「特定秘密保護法」「普天間基地の移設予定先である辺野古沿岸の埋め立て」「集団的自衛権の行使を限定的に容認」「原発再稼働」等、重要なことはたくさんありました。選挙公約にないことまでゴリ押ししたのに、いまさらと言う感じです。

考えられるのは、大臣の辞任。ほかにも怪しい人がいる。支持率が低下している。自民党内の消費税に対する意見も割れている(選挙になれば、そんなことは言っていられない)。野党の準備ができていない今なら勝てるから、というのが安倍総理の本音でしょう。政権延命のためであり、自民党自衛権の行使としか思えません。

ここで、再び過半数を得るようならば、安倍政権の暴走が加速するだけです。

今回の衆院総選挙の費用は600億円とも800億円とも言われています。これはすべて税金です。

国会議員の選挙の費用の全額を国が負担し、自治体は負担する必要はありません。(地方財政法第10条の4第1項「地方公共団体は、国会議員の選挙・・・に要する経費を負担する義務を負わない」)

ところが、実際には、選挙事務に従事する役所の職員の投票日までの平日の時間外勤務手当ては国が出していますが、「平日の勤務時間中」に行う選挙の期日前投票とか、諸事務について、過去には国は人件費を払っていないことが分かったそうです。

実際に、残業だけで選挙の準備をするわけではないので、通常勤務に影響が出るのは必至です。

「駄々っ子解散だ」「経済失政解散」「疑惑隠し解散」「党利党略解散」「アベノミクス解散」「自己中解散」「ごまかし解散」「国民のことを無視解散」などと揶揄されていますが、大義がないからと選挙に投票しないのは、解散と言った人の思う壺です。

安定多数では民主主義の原則は機能しません。

やりたい放題の、隣国と同じになってしまいます。

選挙にはいきましょう。

訳がわからないと思った人は「NO!」といいましょう❢

安定多数には「NO!」といいましょう❢

怪散には「NO!」といいましょう❢

※注意※このブログは、時々真面目になることがあります。

したっけ。

|

特大A3パネル付目録 北海道海産物詰め合わせ(毛がに・活ホタテ) |

| クリエーター情報なし | |

| 小笠原商店 |

海産物はお高いですよ!