都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

日本の農耕の発想は、耕して平地に至るというものだそうです。

水というものは、上から下へ流れます。下で先に水田を作っておいて、つぎに上に作ろうとすると、下が迷惑をこうむります。

山から水を引いて、まず高いところに田を作ります。これが山田、本田、元田という苗字になったそうです。日本にはこの苗字が多といわれています。

いちばん下の下田、平田はあとで分家したものだから山田、本田、元田より数が多いそうです。

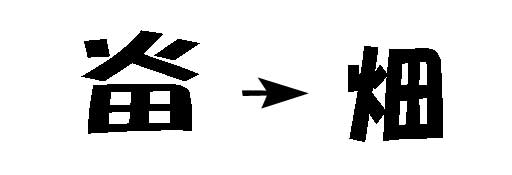

ちなみに「畑」とは火で焼いてつくる耕作地だから「火」の「田」で「畑」です。

つまり焼き畑を意味する用語で、平安末期に登場するとされます。

当時の国語辞典『本節用集』弘治二年(1556年)には、「ハタ 山ノ畠」とあるそうです。つまり、「畑(はた)」は「山の畠(はたけ)」といっているのです。

『色葉字類抄(写二巻本)』永禄八年(1565)に「火田 ヤキハタ」とあり、「火田」を合字して、この意をあらわしたものか。『色葉字類抄(写二巻本)』・『黒川本色葉字類抄』に「ハタ」とあるそうです。

畑 = 火 + 田

[国字]雑草や作物の茎を火で焼いて肥料とするはたけ

また耕しているうちに妨害物がない耕作地になったところは白い田、つまり「畠」となりました。白は乾いたという意味で使われました。

「畠」は、水田に対する「白田」であり、乾いた田圃(たんぼ)を意味します。7~8世紀初頭に登場するので、畑より古いとかんがえられています。『万葉集』に「白田」(はくでん)として登場します。

はく‐でん【白田】

《「白」は乾いているの意》はたけ。◆ 国字の「畠」は「白田」を一字化したもの。

大辞泉

これが完全に水平になって水を引けるようになってはじめて「田(水田)」になるのだそうです。

これが完全に水平になって水を引けるようになってはじめて「田(水田)」になるのだそうです。

「畑」、「畠」はどちらも国字です。(畠は中国で消滅した文字とする説もありまあす。)

古く「はたけ」の読みだったのは「畠」であり、「畑」の読みは「はた」でした。

意味的にも差がありました。

「畠」は「白」と「田」の合字であることからわかるように、水田に対して乾いた田ということで「はたけ」をあらわしました。

「畑」は、焼畑の意の「火」と「田」の合字(縦に並んでいた)がさらに変化した字だそうです。

「畑」は、焼畑の意の「火」と「田」の合字(縦に並んでいた)がさらに変化した字だそうです。

よって、元々「はたけ」の意の漢字として、一般的な意味を表したのが「畠」だったのです。

今は、「畑」、「畠」どちらも同じ意味で使われています。

中国では「田」が「畑」や「園」を現す漢字だそうです。

したっけ。

「おでん」は元々、「田楽」を意味する「女房言葉」です。

「田楽」は室町時代に出現した料理で、種を串刺しにして焼いた「焼き田楽」のほか、種を茹でた「煮込み田楽」がありました。

初め民間の農耕芸能から出て、平安時代に遊芸化された芸能。

田植の田楽舞に、横木をつけた長い棒の上で演ずる鷺足(さぎあし)という芸がある。足の先から細い棒が出て、腰から下は白色、上衣は色変わりという取り合わせが一見、白い豆腐に変わりみそを塗った豆腐料理に感じが似ているので、この名があるという。

日本大百科全書(小学館)

※農耕芸能「田楽」については下記をご覧ください。

次第に「おでん」は「煮込み田楽」を指すようになり、「田楽」は「焼き田楽」を指すようになりました。

次第に「おでん」は「煮込み田楽」を指すようになり、「田楽」は「焼き田楽」を指すようになりました。

大阪でも、「おでん」という名称も一般的になったそうですが、昭和初期頃までは大阪で「おでん」といえば田楽(串に刺した豆腐やこんにゃくの味噌焼き)を指しました。

一方、煮込み仕立ての「おでん」は「関東煮(かんとだき)」と呼ばれていたそうです。

一方、煮込み仕立ての「おでん」は「関東煮(かんとだき)」と呼ばれていたそうです。

そもそも、「田楽(おでん)」が現在のように串刺しだった具をみそ味で煮込むようになったのは江戸中期のことだそうです。「煮込みおでん」はこんにゃくと団子をそれぞれくしに刺したものを鍋で暖めて甘い味噌をつけて食べたそうです。

さらに幕末の頃には 醤油味の濃い出汁で煮込んだ「煮込みおでん」が江戸の町で屋台料理として大流行し、関西にも伝わり「関東煮(かんとだき)」として広まったのです。

さらに幕末の頃には 醤油味の濃い出汁で煮込んだ「煮込みおでん」が江戸の町で屋台料理として大流行し、関西にも伝わり「関東煮(かんとだき)」として広まったのです。

その後、江戸ではおでんは、すたれてしまいましたが、関西では、昆布でだしをとった薄味のものにしたり、独自のネタを入れたりと、様々な工夫をして人々に親しまれていたそうです。

1923年(大正12年)の関東大震災の際に、関西のボランティアが、関西風のおでんを振る舞い、その後、東京もおでんが復活まし、濃い醤油味ではなく、昆布だしに薄味の関西風が主流となりました。

かんとう‐だき【関東煮き/関東炊き】

関西で、煮込みおでんのこと。関東煮(に)。《季 冬》

お‐でん【御田】

《「でん」は「田楽(でんがく)」の略》1 さつまあげ・はんぺん・焼きちくわ・つみれ・蒟蒻(こんにゃく)・大根などを、汁をたっぷり使って煮込んだ料理。煮込みおでん。関西では、関東だき・関東煮とよぶ。《季 冬》「硝子戸に―の湯気の消えてゆく/虚子」

2 田楽豆腐。また、木の芽田楽。

3 蒟蒻(こんにゃく)を串(くし)に刺し、練り味噌を付けた食品。

大辞泉

田楽をルーツとする「おでん」ですが、文献に残る最古の記録は「利休百会(天正15年)」1587年の献立に記されているそうです。

有名な豆腐料理の本「豆腐百珍」1782年(天明2年)には、「木の芽田楽」、「きじ焼き田楽」など11種の田楽が紹介されている。

「続編豆腐百珍」(1782年)では、みたらし田楽、あづま田楽など14種の田楽が紹介されているそうです。

江戸末期の風俗書「守貞謾稿」1838~1853年(天保9年~嘉永5年)には、「味噌をつけて焼いたものならなんでも田楽という」と、記されているそうです。

幕末に大坂町奉行を勤めた久須美祐雋が1856年(安政3年)正月22日に起筆した「浪花の風」には「この地にても蒟蒻の田楽をおしなべて おでんという」とあり、こんにゃくのおでんが関西で始まったことをうかがわせます。

「関東煮(かんとだき)」の起源については、3つの説があります。

① 本文で説明した、文字通り、関東地方から伝わったという説。今のような醤油で煮込むおでんになったのは、野田や銚子など関東近郊で醤油づくりが盛んになった江戸末期からという。

② 江戸時代に堺を訪れた中国人が食べていた煮物を起源とする説。広東料理をもじって「広東煮」と呼ばれ、それが関東煮へと変わったとされる。

③ 1714年の料理本である「節用料理大全」に記されたタコの煮物「「蛸のかんとふ煮」が名前の由来とする説。

■その他のおでん種。

「コンニャク」、「じゃがいも」、「大根」、「昆布」、「玉子」、「ホタテ」、「ツブ」、「ごぼう」、「ふき」、「ネマガリダケ」、「餅入り巾着」、「はんぺん」、「さつま揚げ」、「ロールキャベツ」、「タコ」、「牛すじ」、など・・・。

ちなみに、おでんの具を呼ぶ時に符牒というのがあります。わかりますか?

①「御所車」、②「役者」、③「座布団」、④「爆弾」、⑤「親不孝」、⑥「月形」、⑦「砂おろし」

① 御所車:玉子/中に君がいる

② 役者:大根

③ 座布団:薩摩揚げ

④ 爆弾:ゆで卵を芯に入れた薩摩揚/玉(弾)が入っている

⑤ 親不孝:巾着類/お袋を食べる

⑥ 月形:はんぺん/月形半平太

⑦ 砂おろし:コンニャク

⑧

表題の「がん・ちく・とう・だい」といえば粋人が好むおでん種。つまり、「がんも」・「竹輪」・「豆腐」・「大根」ということです。

したっけ。

記号 |

読み方 そのうち、「」はJIS規定の名称で、それ以外は通称です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

! |

「感嘆符」、エクスクラメーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

" |

「引用符」、「ウムラウト」 ダブルクォーテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

# |

「番号記号」、井桁(いげた)。ナンバーサイン ハッシュマーク 注:♯(シャープ)ではないので注意! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

$ |

「ドル記号」、ドルマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

% |

「パーセント」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

& |

「アンパサンド」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

' |

「アポストロフィー」、「アクサンテギュ」 シングルクォート 注:アポストロフィーと右シングルクォートとは本来別のものです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

( |

「左小括弧(かっこ)」、丸括弧(開く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

) |

「右小括弧」、丸括弧(閉じる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- |

「ハイフン」、「負符号」、マイナス 注:本来、ハイフン、マイナス、ダッシュ(ダーシ)などは区別されていますが、まぎらわしく、しかも、厳密な区別の必要性も低いので、「ハイフンマイナス」で代用することが多いようです。 普通のキーボード出力では、「ハイフンマイナス」が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

= |

「等号」、イコール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

^ |

「アクサンシルコンフレックス」、キャロット カレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

~ |

チルダ、波線、ティルデ PCでは使いません 「雑炊」と「おじや」は、もともと同じ料理でした。雑炊はご飯の量を水で増すという意味で、古くは「増水」と表記されていました。これが「雑炊」になったのは、魚介類や野菜など、雑多な具が入るようになったためです。 ぞう‐すい【雑炊】 飯に魚貝や野菜などを加え、醤油味や味噌味の汁で粥(かゆ)状に煮たもの。おじや。《季 冬》「―に非力ながらも笑いけり/虚子」◆ 古くは多く「増水」と書いた。 大辞泉 一方、「おじや」という言葉は「雑炊」の「女房詞(にょうぼうことば)」として使われるようになりました。女房詞は、昔、宮中の女官たちが隠語的に使っていた言葉です。 水を「おひや」、田楽を「おでん」、強飯を「おこわ」、寿司を「すもじ(寿文字)」、杓子を「しゃもじ(杓文字)」などはこの女房詞に由来しています。 おじやの由来とは雑炊が煮える音が「じやじや」と聞こえたことから丁寧語の「お」を頭につけておじやと呼ばれだしたそうです。 お‐じや 《女房詞から》味噌汁などで煮たかゆ。雑炊。「じや」は煮える音とも、「じやじや」と時間をかけて煮るからともいう。《季冬》 大辞泉 かつては同じ料理を指していたこの二つ、今ではサラッと煮たものを雑炊、さらに煮詰めたものをおじやと使い分けているようです。 卵 1個 ツナ水煮缶・小 1缶 A「ほんだし」 少々 A湯 カップ2 A「瀬戸のほんじお」 小さじ1/4 Aしょうゆ 小さじ1/2 A「味の素」 少々 ご飯・丼 1杯分(200g) (1)鍋にAを入れて煮立て、汁気をきったツナを加えてほぐす。 再び煮立ったらご飯を加え、4~5分煮る。 (2)卵は溶きほぐし、(1)に回し入れ、フワッと火を通す。 ご飯 220g 大根 4cm(80g) にんじん 4cm しいたけ 1枚 ねぎ 1/4本 みつば 適量 A「毎日カルシウム・ほんだし」 大さじ1/2 A水 カップ4 うす口しょうゆ 小さじ2 卵 1個 (1)大根・にんじんは細切りにし、しいたけは薄切りにする。 ねぎは小口切りにし、みつばは2~3cm長さに切る。 (2)土鍋にA、(1)の大根・にんじんを入れて火にかける。煮立ったら、(1)のしいたけ・ねぎ、洗ったご飯を加え、うす口しょうゆで味を調える。 (3)再び煮立ったら溶き卵を流し入れ、固まりかけたら火を止め、(1)のみつばを散らす。 ※雑炊とおじやのレシピと写真はAJINOMOTO「レシピ大百科」のものです。 違い、わかりますか? ちなみに、「粥(かゆ)」とは、米から炊くもののようです。 かゆ【粥】 水を多くして米を軟らかく煮たもの。「―を炊(た)く」「―をすする」 大辞泉 したっけ。 時計のカタログ写真を、じっくりと見たことはありますか。カタログの写真は、必ず10時9分前後の時間に合わせています。 知っていましたか? さらに、驚くことに、各メーカーによって合わせる時間が決まっているようです。 基本的な3針モデルの時計( 時針 ・ 分針 ・ 秒針 )の場合、次のように決まっています。 セイコーは 10時8分42秒 シチズンは 10時9分35秒 カシオは 10時8分37秒 オリエントは 10時8分36秒 などなど・・・。 理由としては 1. 上向きの方が引き締まって見え、見映えが良い。 2. 針を重ねないことによって、針が何本か分かりやすい。 3. そして、一番の理由は12時の位置にあるブランド名を隠さないこと。

デジタル時計もメーカーによって合わせる時間がきまっているようですよ。 セイコー 10時8分59秒 シチズン 12時37分00秒 カシオ 10時58分50秒 オリエント 10時8分00秒

あなたは、何時何分何十秒が好きですか? したっけ。 スイスは犬好きな国として知られているそうですが、ジュネーブにおける路上ウンチへの罰金はかなり高いものです。まず初回に見つかった場合、日本円にして約25万円だそうです。2回目以降はもっと高くなるということです。 スペインのマドリッドも、ウンチの不始末は約20万円。 フランスのパリでは、下を見て歩かないと・・・、と言われるぐらいそのウンチ公害は世界的に有名ですが、スイスやスペインに比べればその罰はやはり安い。約2万円なり。 イタリアでは犬の糞の不始末は約3千円から1万8千円の罰金です。イタリアでは犬の糞対策にDNA鑑定を導入してチップをつけるのを義務化するほど徹底しています。そのほかにも ・ 犬のペットを最低でも1日に3回は散歩させないと最高で罰金約8万円 ・ 外見のためだけにペットの体毛を染めることは禁止 ・ 外見のためだけにペットの尾を切ることも禁止 ・ 犬を自転車に乗りながら散歩させるのはOKだが、犬が疲れすぎてしまうほどのスピードはダメ アメリカはそれぞれの州で法律や規制が違いますが、ニューヨーク州では、犬の糞処理は飼い主の義務として、違反すると最高で約1万2千円の罰金が科せられるそうです。 ドイツのベルリンの現行法では糞の放置に対し罰金約5千円が課せられる。 イギリスは、様々なようで約5千円から14万円とその格差が大きい。その差は、下記のような理由によるもの・・・。 【Dog walker 'fined for failing to clean up after pet'】 犬の散歩をする人がペットの糞始末を忘れて罰金 イギリスのランカシャーで起きた事件は、糞を拾わず一人の男が175ポンド(約2万5000円)もの罰金を払わされることになったという事。始め50ポンドの支払いだったが、男はそれに応じず、また法廷に呼ばれたものの行かなかった為罰金額が上がったと言う話。犬の糞は健康問題に影響する事や、犬の糞問題がこの町の重要問題であったことからこの様になったそうです。汚くする犬はダメ!というキャンペーンを打った結果、約30%犬の問題について言及する電話や文句が減ったそう。違反したものには法廷に連れて行けるという徹底ぶりのようです。 国 罰金(日本円換算) スイス 250,000円 スペイン・マドリッド 200,000円 フランス・パリ 20.000円 イタリア 3,000~18,000円 アメリカ・ニューヨーク州 12,000円 ドイツ・ベルリン |