都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

如来の次に位置づけられるのが「菩薩」。

自ら修行しつつ、人々を救済する役割を果たす。多くの人々の救済を目指す大乗仏教の発展に伴って、様々な菩薩が生まれるようになった。

※菩薩は既に描いてしまったのですが、改めて載せておきます。

|

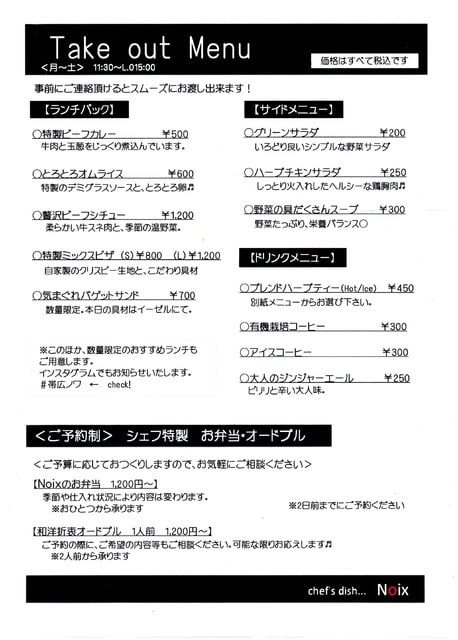

仏像には4つのグループがあります。 如来グループ:悟りを開いた者 菩薩クループ:悟りを開く前の修行中の者 明王グループ:大日如来の化身 天グループ:仏教に帰来したインドの神々

|

|

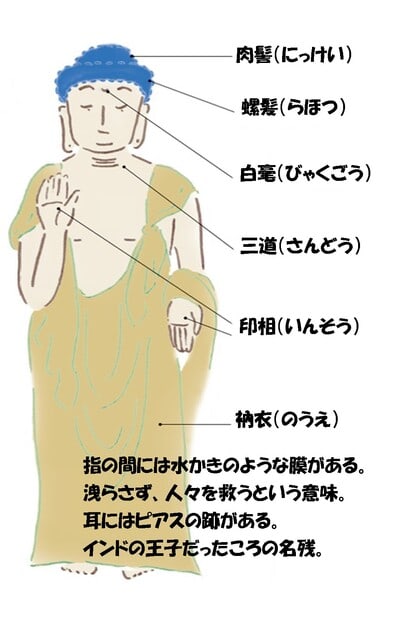

菩薩とは 如来の次に位置づけられるのが「菩薩」。 自ら修行しつつ、人々を救済する役割を果たす。多くの人々の救済を目指す大乗仏教の発展に伴って、様々な菩薩が生まれるようになった。釈迦の王子時代がモデルとなっているため、額に白毫があるなど、如来との類似点もあるが、姿は古代インドの王族。 現世の虚飾や欲をまだ捨てていないため、髪を結い上げ、装身具で飾り立てた華やかな姿が一般的。 「菩薩」の特徴 如来の次に位置づけられるのが「菩薩」。 自ら修行しつつ、人々を救済する役割を果たす。多くの人々の救済を目指す大乗仏教の発展に伴って、様々な菩薩が生まれるようになった。釈迦の王子時代がモデルとなっているため、額に白毫があるなど、如来との類似点もあるが、姿は古代インドの王族。 現世の虚飾や欲をまだ捨てていないため、髪を結い上げ、装身具で飾り立てた華やかな姿が一般的。 ・宝冠(ほうかん) ・髻(けい):髪の毛を美しく結い上げる。 ・白毫(びゃくごう):白く長い毛が渦を巻いて生えている。 ・三道(さんどう):首に三本のシワが刻まれている。 ・耳璫(じとう):イヤリング ・瓔珞(ようらく):貴金属や宝石をつないだ飾り(ネックレス) ・腕釧(わんせん):輪状の飾り(ブレスレット) ・臂釧(ひせん):輪状の飾り(アームレット) ・足釧(そくせん):輪状の飾り(アンクレット) ・持物(じぶつ) ・裙(くん):巻きスカート状の衣 ・天衣(てんね):肩や腕に掛ける細長い飾り布

|

したっけ。

今更ですが、仏像にも位があるようです。

知らずに「菩薩」から描いてしまいました。

「如来」から描くべきでした。

それぞれのお姿に意味があることを知って描くと、少し違う気がします。

|

仏像には4つのグループがあります。

如来グループ:悟りを開いた者 菩薩クループ:悟りを開く前の修行中の者 明王グループ:大日如来の化身 天グループ:仏教に帰来したインドの神々 |

|

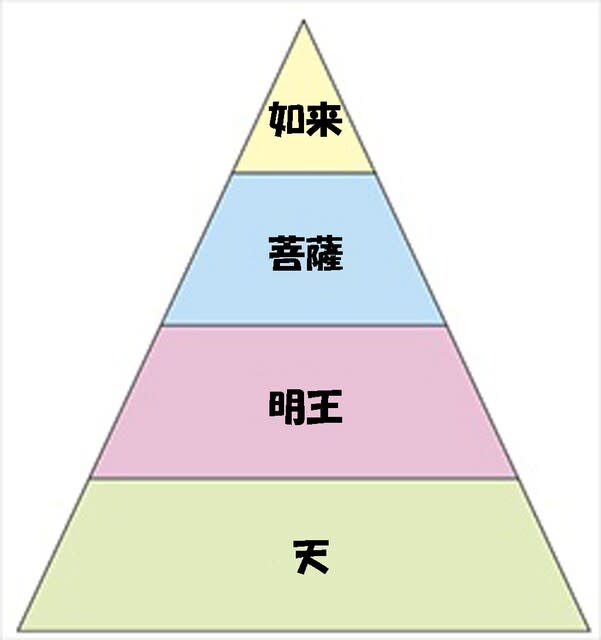

如来とは 「悟りを開いた人の意味、真理の世界からやってきた人」という意味で、仏界の最高位に位置する。 「如来」の特徴 装飾品のない一枚布の質素なファッションとパンチパーマのようなヘアスタイルが特徴。如来は悟りを開いた釈迦がモデルとなっている。 ・肉髻(にっけい):頭のてっぺんが盛り上がっている。 こぶではなく、智恵がつまっていることを表している。 ・螺髪(らほつ):髪の毛が渦を巻いてパンチパーなのようになっている。智恵に優れていることのひとつ。 ・三道(さんどう):首に三本のシワが刻まれている。 ・白毫(びゃくごう):白く長い毛が渦を巻いて生えている。伸ばすと約4.5mあると言われている。仏の慈悲の光りを表わすと言われている。 ・印相(いんそう):仏像のメッセージを表す。 ・衲衣(のうえ):全身を覆う一枚の布。 |

仏像の頭のてっぺんが盛り上がっているところを肉髻(にっけい)といいます。これはこぶではなく知恵が詰まっていることを表しています。

指の間には水かきのような膜があります。これは、人々をもれなく救済するためのものだそうです。

したっけ。

|

鏡開きの日はいつ?

鏡開きの日は、一般的には毎年1月11日です。 ただし地方によって少し違いがあるようです。

●1月11日の地方 ・東北、関東、九州など多くの地方 松の内(門松などを飾る期間)が1月7日までの地方は、11日に行います。

●1月15日の地方 ・関西を中心とした地方 松の内が1月15日までの地方は、15日または20日に行います。

●1月4日の地方 ・京都と、近隣の一部 松の内にかかわらず、三が日が明けたら鏡開きを行います。

ところで、なぜ地方差があり、11日という半端な日なのでしょう。 かつては、全国的に「松の内:15日まで → 鏡開き:15日又は20日」だったようです。 20日のケースは、武家の具足祝いを、刀の「刃」と「柄」にかけて「刃柄の祝い(はつかのいわい)」=「二十日の祝い」と呼んで、20日に行っていました。

それが江戸三代将軍・徳川家光が4月20日に亡くなると、月命日の20日の祝い事を避けるようになりました。 そこで幕府は、松の内を7日までとさだめ、大名家や商家が「蔵開き」と呼んで使用人や得意先にお餅やおとそをふるまっていた11日に合わせるようになったのだとか。 1657(明暦3)年1月に江戸で起こった「明暦の大火」の反省で、燃えやすい松飾りを早めに片付けるため、松の内を短縮したという説もあります。

幕府のお触れなので浸透するのに差があり、もともとの習慣が生き残った地方もあったと考えられています。 |

鏡餅とは、大小の丸いお餅2個をひと重ねにしたものです。お餅の原料になるお米は、日本人にとって大切なものです。貴重なお米をついて作ったお餅は、昔の人にとって特別なものでした。

そのため、正月お祝いのときに神仏に供えるものとして、古くから親しまれてきたのです。

昔から鏡には神様が宿るとされ、神聖なものとして扱われていました。そのため、お餅を鏡に見立てて「鏡餅」と呼ぶようになったようです。

日本では、年が明けると、年神様と呼ばれる神様が訪ねてくるという言い伝えがあります。鏡餅をお供えすることで神様と新年をお祝いし、1年の良運を願うという意味が込められています。

鏡餅の丸い形は人の魂(心臓)を表したものです。

また、神社に祭っている鏡が円形であることから丸い形になったともいわれています。

鏡餅が大小2つ重なっているのは、「月(陰)」と「日(陽)」を表しています。幸福と財産(福徳)重なって縁起がよいとされているようです。

鏡餅は年神様が家を訪れたときの依り代、いわば居場所のようなもの。

また、鏡餅の稲には人間と同じ霊魂が宿るとされています。「切る」や「割る」といった言葉は縁起が悪いので、末広がりの意味を持つ「開く」を使い「鏡開き」というようになりました。

鏡餅をずっと飾っていたり食べなかったりするのは、家に来てくれた神様に失礼にあたります。できる限りお餅を残したり捨てたりはせず、すべて食べるようにしましょう。家族の無病息災を祈願するため、できる限り家族全員でお餅を食べましょう。

鏡餅は飾るだけではなく、ひとつ残らず食べるまでが鏡開きです。神様に祈願して1年の無病息災をお祈りしましょう。

|

鏡抜き 「鏡抜き」とは、「祝宴などで、酒樽のふたを木槌などで割って開くこと」という意味の言葉です。結婚式や竣工式などの式典で、出席者にふるまうための日本酒を入れた酒樽の上蓋を、木槌でこわすことを言います。読み方は、「かがみぬき」になります。 「鏡抜き」の「鏡」は、この場合「酒樽のふた」を意味します。これもやはり、丸い形を鏡に見立てたものと言われています。 「鏡抜き」の「抜き」の語感が良くないということで、同じ行為を指して「鏡開き」や「鏡割り」と表現することもありますが、本来はこちらの用法は間違いにあたります。 「鏡開き」「鏡割り」は、「鏡抜き」とは違い、「鏡餅をこわして食べること」を指しています。 一方、報道においては、「鏡抜き」や「鏡開き」の語は使わず、「酒樽を開ける」などと表現することも多くなっています。 |

|

成人の日はいつ? 成人の日は以前は日にちが決まっていて「成人の日はいつ?」と迷うこともありませんでした。しかし現在は毎年日にちが違う上に年が明けてすぐということもあり、翌年のカレンダーが手元にないといつが成人の日なのかが分かりにくくなっています。

成人の日が変わった経緯と来年以降の日程・対象者を見ていきましょう。

1月15日固定から毎年1月第2月曜日へ 成人の日は1948年7月に施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって、1月15日と定められました。毎年1月15日が休みになり成人式もその日に行うのが基本でしたが、2000年の祝日法改正で「1月の第2月曜日」に変更されました。

成人の日が変更になった理由は「ハッピーマンデー制度」の導入にあります。ハッピーマンデーは一部の祝日を月曜日に移動させ、土日とつなげて連休にする制度です。連休の数を増やすことで観光やレジャー産業を活性化させる狙いがあり、成人の日の他には「体育の日」(現スポーツの日)や「海の日」「敬老の日」も対象となりました。

2022年の成人の日と対象者 ・2022年:1月10日、2001年4月2日~2002年4月1日生まれの人

対象者は本来、成人の日を境にした「年齢方式」で決めていました。しかし年齢方式では、早生まれの人が同級生と一緒に成人式を迎えられなくなります。このため現在では、学年の区切りで対象者を決める「学齢方式」が定着しています。

|

|

昔の成人式は男女によって違った?! 奈良時代以降、数え歳で12~16歳の男子が行った「元服(げんぷく)」という儀式が現在の成人式にあたります。髪を大人の髪型に結い、服装も大人のものへと改めました。また、幼名から新しい名に切り替えたり、冠をつけたりしました。江戸時代には、貴族のみが儀式を細部まで継承し、その他の人々は前髪を切り落とすだけに簡略化されていったようです。

女子の場合は「裳(も)」という、腰から下にまとう衣服を身に付ける儀式「裳着」を12~16歳で執り行いました。結婚が決まった時や、結婚が決まりそうな時が式のタイミング。同時に垂らした髪を結いあげる髪上げも行われ、こどもの髪から大人の髪型へと変わりました。

階級によっても違いがあった! ここまで紹介したものは上流階級のしきたりであることが多く、庶民には庶民の成人式があったようです。それは地域によってさまざまで、例えば「一人で鹿を狩れるようになったら一人前」とか「米俵を一人で運べるようになったら大人」というような、通過儀礼が各地に多数存在していたようです 比較的多い地域で行われていたのは13歳前後で行う「褌祝(ふんどしいわい、へこいわい)」と呼ばれるもの。一人前になった証しとして、男子は親せきの女性から贈られる「ふんどし」を締めました。

成人式に振袖を着る理由 洋服の場合、時と場所に合わせて、カジュアルウェア、フォーマルウェアと着る服を変えます。着物も同じで、留袖、付け下げ、訪問着、振袖などさまざまな着物があり、時と場所により、着るものが異なります。未婚の若い女性の礼装は振袖となります。成人式は、冠婚葬祭の「冠」にあたる儀式、つまり「最も格式の高い場」です。ですから、女性は礼装となる振袖でのぞむのがマナーというわけです。 現在、振袖と言えば若い女性の着物ですが、かつてこどもにも振袖を着せていた時代がありました。これは長い袖を振る仕草が「魔を祓う」「厄除け」になると思われていたためです。こどもが病気や厄にとりつかれないようにという願いを込めて、振袖を着せていたのです。

成人式って日本だけ?! 日本では当たり前となっているこの「成人式」ですが、実は日本でのみ行われているものだってご存知でしたか?日本では20歳を迎える年に、大人の仲間入りを果たしたことを、祝福・激励するために行われるのが「成人式」です。2022年の4月以降には、成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられますが、大人の仲間入りを果たすことには変わりないので、従来通り「成人式」は行われていくようです。

今回の民法改正により、世界の成人年齢に合わせる目的もあって、成人年齢を18歳に引き下げた日本ですが、それまでは世界を基準に見てみると、20歳という年齢での成人は遅い方です。サウジアラビアでは15歳、イギリスでは16歳、アメリカやカナダ、オーストラリアなどでは18歳で成人とされています。

実際に、日本の民族衣装でもある着物をきて成人式を行う日本では、その伝統文化の高さを世界中から評価されていると言われています。海外の方々から賞賛を受ける和服の魅力とは、その繊細で、細やかな技術力の高さによって作り出された衣裳であり、上品な美しさ。そんな着物の中でも、一段と煌びやかで華やかさが特徴である「振袖」を着て、成人式を迎える日本は、「日本美」の象徴ともいえるでしょう。 |

|

「振る」「振られる」の語源。 男女関係で「振る」「振られる」という言葉はじつは成人式で良く見る「振袖」から来ています。 昔、女性が男性の求愛やプロポーズに対して直接言葉で返事をすることは、はしたないことだとされていました。 そこで女性は振袖特有の長い袖の振り方によって男性に意思表示をするサインを考え出したのです。 (ちなみに左右に振ると「好き」、前後に振ると「嫌い」) 昔は振られるのは男性だけだったということですね。 |

|

・2022年1月1日時点で寅(とら)年生まれの人口は1025万人、新成人の人口は120万人。新成人の数は前年2021年と比べて4万人の減。 ・新成人の総人口比は0.96%。 ・新成人の数はおおよそ減少中。 |

成人式という式典が行われるのは日本だけだそうです。

今年も新成人は120万人とそうじんこうの1%を切っています。

少子高齢化が進んでいます。若者が少ないというのは、将来の担い手が少ないということです。

新成人になられる人は、大人の自覚をもって日本を担っていっていただきたいと期待をしています。

今年から成人年齢が変わります。

2022(令和4)年4月以降に18歳で出来るになること

・契約(ローン・クレジット・携帯電話)に保護者の同意不要

・国家資格(公認会計士・医師免許・薬剤免許など)の取得

・結婚(男女ともに18歳に統一)

・性同一性障害の性別取扱変更審判

・普通運転免許の取得(従来通り)

2022(令和4)年4月以降も20歳になるまでできないこと

・飲酒

・喫煙

・競馬、競輪などの投票権の購入

・養子を迎える

・大型、中型運転免許の取得

来年の成人式はどんな形で行われるのでしょう?

|

英語の「カレンダー(calendar)」の語源は、ラテン語の「カレンダリウム(calendarium)」と「カレンダエ(calendae)」からきています。 その際に使用する帳簿のことを「カレンダリウム(calendarium)」と言っていました。 そして1日につける帳簿だけでなく、次第に「暦(こよみ)」のことも指すようになりました。 |

カレンダーの語源は、2020-12-20「カレンダーの語源と世界の曜日」について考えるで、上記のように書きました。

しかし、別の説を見つけました。

■カレンダーは、「叫ぶ」ことから

ラテン語に「calo」と云う単語があります。

意味は、「叫ぶ。呼び集める」と言った意味だそうです。

現在わたしたちが使う「カレンダー(calendar)」と云う言葉はこの「calo」から生まれたと云います。

なぜカレンダーと「叫ぶ。呼び集める」が関係するかというとそれは、その答えは古代ローマにかくされています。古代ローマでは、夕方、月がはじめて見えると新月を見つけたことを人々に知らせたからだと云われています。

つまり、祭司が「新月が見えたぞ!」 と叫んで人々に知らせたわけです。

|

ここでちょっと補足ですが、現在の天文学的な「新月」は月と太陽の視黄経が等しくなること、また、その時刻のことですから、日食でも起こしてくれない限り「見つける」ことは出来ません。

ここで云う新月は「新しい満ち欠けの周期が始まってから見えた最初の月」の意味です。現在で言えば、本来は月の見えなくなる朔(暗月)の後、初めて見える極めて細い月を新月と呼んでいたのだと考えてください。 |

こうして「新月」が見えたことが知らせられると、この日が暦の上での一月の始まり、「朔日」だと宣言されました。

このため古代のローマではこの「朔日」を「カレンダエ(calendae)」と呼び、これが英語の「calendar」の 語源となったのです。

古代ローマの暦(こよみ)がヨーロッパ各地で使われたため、「カレンダー」は各国語で同じ様な名前になりました。

|

言語 |

発音 |

表記 |

|

英語 |

キャレンダー |

calendar |

|

ドイツ語 |

カレンダー |

Kalender |

|

フランス語 |

カランドリエ |

calendrier |

|

イタリア語 |

カレンダーリオ |

calendario |

|

スペイン語 |

カレナダーリオ |

calendario |

|

ギリシャ語 |

イメロロギオ |

календар |

|

ロシア語 |

カレンダーリ |

календарь |

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

雑貨 Tkuru&Nagomu

ハーブティーも取り扱っています

0155-67-5988

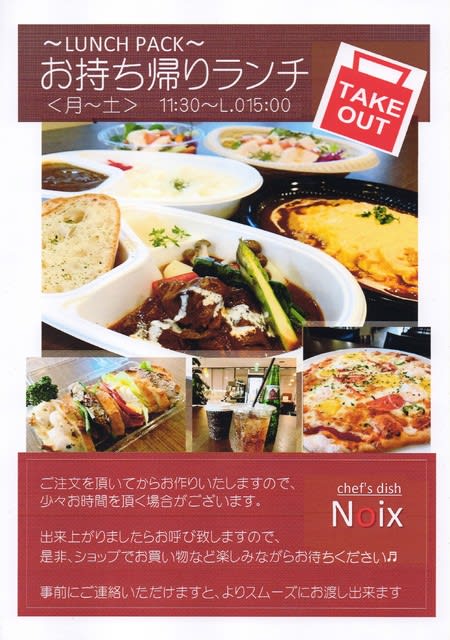

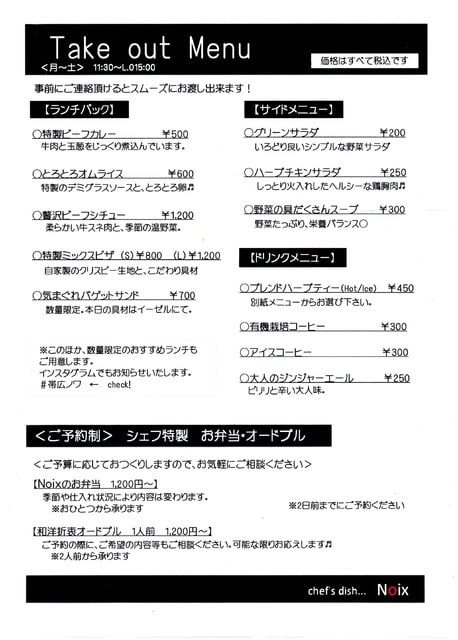

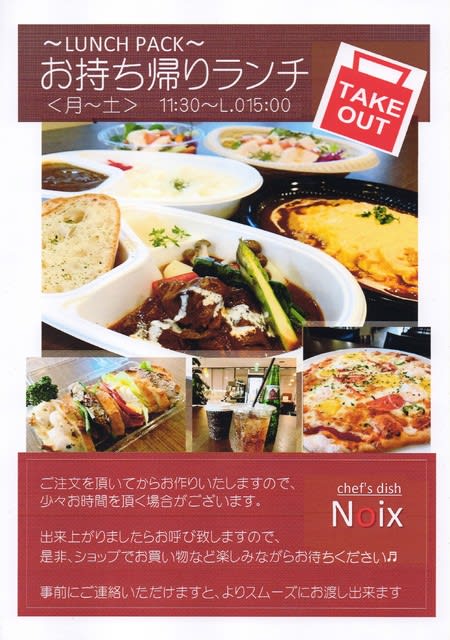

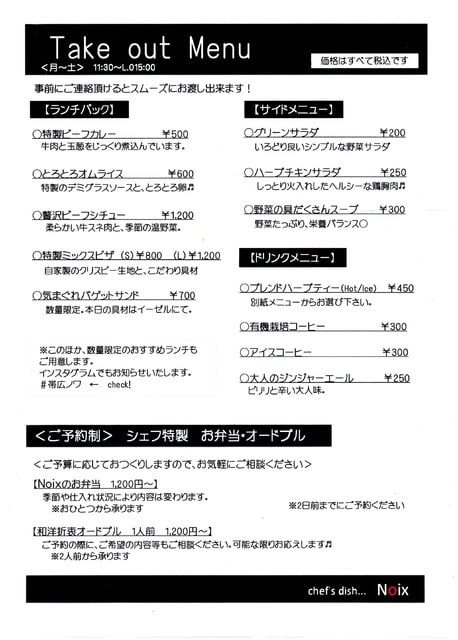

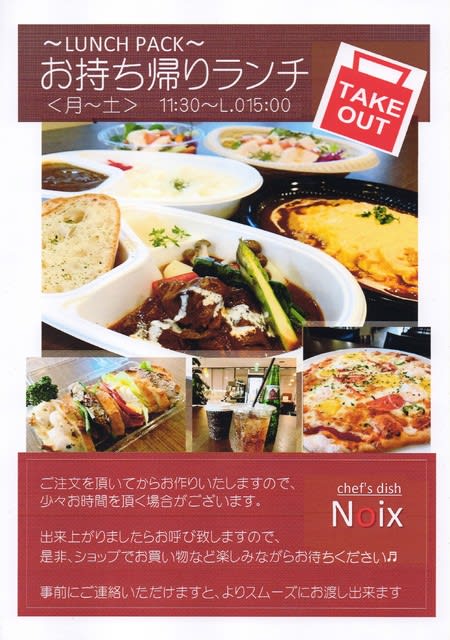

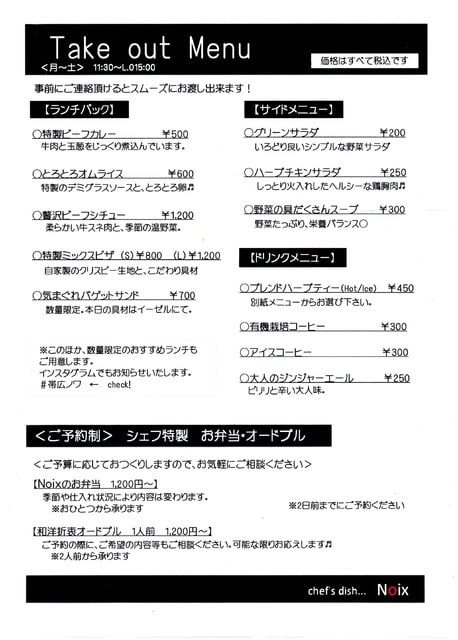

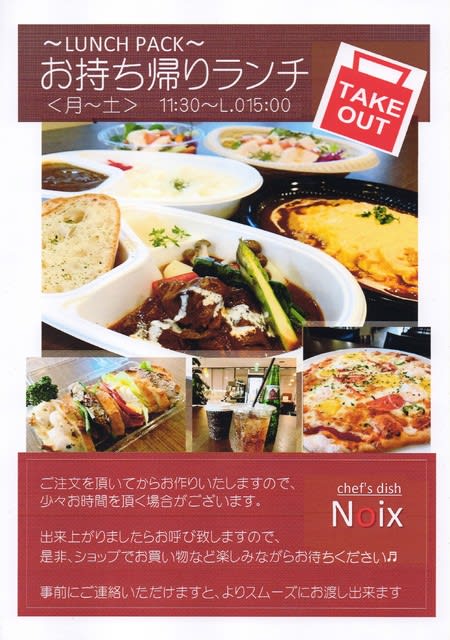

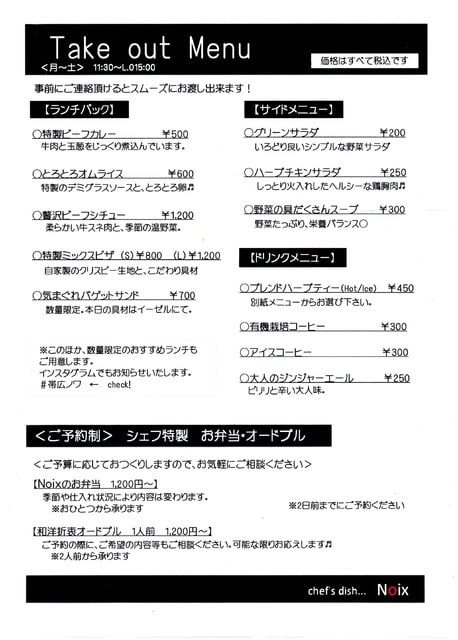

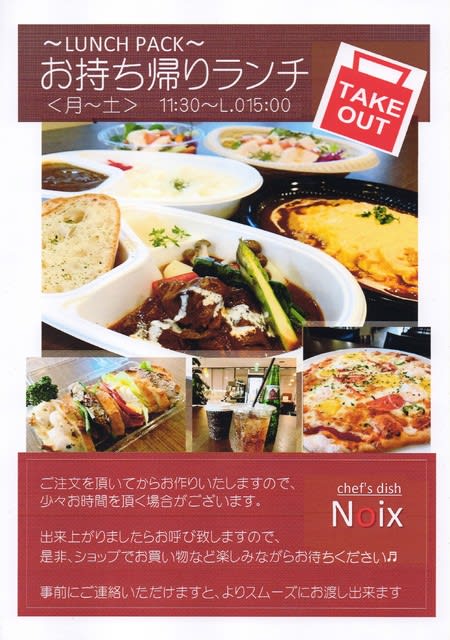

Chef's dish Noix

食べログでメニュ―が見られます↓

Chef's dish Noix シェフズ ディッシュ ノワ

(【旧店名】Cafe&Bar Noix)

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

日本語の「暦(こよみ)」は、「日(か)読み」が語源となっています。「読む」とは数える、読み取って察知理解するということです。

暦は天文学と切っても切り離せないものだと前にも書きましたが、日を数え月の相を読むことで暦は作られています。

では、英語の「カレンダー(calendar)」の語源は、ラテン語の「カレンダリウム(calendarium)」と「カレンダエ(calendae)」からきています。

古代ローマでは、月初を「カレンダエ(calendae)」といって、この日を税金の支払いやお金の貸し借りの清算日としていました。

その際に使用する帳簿のことを「カレンダリウム(calendarium)」と言っていました。

そして1日につける帳簿だけでなく、次第に「暦(こよみ)」のことも指すようになりました。

また、このカレンダリウムは古代ローマでは暦をつかさどる僧侶が新月の現れた直後に人々を呼び集めては、何日後に満月になるかを知らせました。

このカレンダリウムを暦法に転用したのが、初代ローマ皇帝アウグストゥス(在位BC27年—AD14年)で、彼は新しいユリウス暦の普及のために、四角の巨石に彫った暦を国内の重要な道路や十字路に建てました。これもカレンダリウムと言いました。

昨日掲載した「英語の曜日の語源」について考えるでは英語の曜日は「太陽」、「月」と「火星・水星・木星・金星・土星」の5つの惑星でと合致していないと書きました。

それなら世界の「曜日」はどうなのか調べてみました。

やはり、英語同様天体とは無関係な神などが由来のものが多くありました。

それが残っているのは「日本」と「韓国」くらいです。(全部調べたわけではないので、他にあるかもしれません)

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

Chef'sdish Noix

食べログでメニュ―が見られます↓

Chef's dish Noix シェフズ ディッシュ ノワ

(【旧店名】Cafe&Bar Noix)

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

前回の「曜日の意味と一週間が七日の理由」では、惑星が曜日を決めたと書きました。

|

土星 |

木星 |

火星 |

太陽(日) |

金星 |

水星 |

月 |

|

Saturn |

Jupiter |

Mars |

Sun |

Venus |

Mercury |

Moon |

星の名前は、上記のようになりますが、英語で「日曜日」は「Sunday」、「月曜日」は「Monday」、「火曜日」は「Tuesday」、「水曜日」は「Wednesday」、「木曜日」は『Thursday』、『金曜日』は『Friday』、『土曜日』は『Saturday』です。

曜日の名前は「太陽(日)」や「月」、5つの惑星に由来する」ということを踏まえると、「Sunday」は「Sun(太陽)のday(日)」、「Monday」は「Moon(月)のday(日)」というのはイメージ出来るかと思います。

それに対して「Tuesday」、「Wednesday」、「Thursday」、「Friday」、「Saturday」の5つの曜日は、星に当てはまりません。

それは『北欧神話』が由来だそうです。

それでは、それぞれの曜日の由来を見てみましょう。

|

曜日 |

語源 |

解説 |

|

Sunday 日曜日 (Sun) |

Sun(太陽)の日 |

ちなみに日本やアメリカ製のカレンダーは日曜日から1週間が始まっていますが、フランス製のカレンダーなどは月曜日から、金曜日が公休日のイスラム圏では土曜日から始まるものもあるそうです。 |

|

Monday 月曜日 (Moon) |

Moon(月)の日

|

ローマ神話で月神(Luna)を表しています。 |

|

Tuesday 火曜日 (Mars) |

「Tyr(チュール)」

|

「Tyr」は北欧神話の軍神で、主神 Odin(オーディン)の3番目の息子です。 Tyr(チュール)⇒ Tiw(ティウ)に変化し「~の」を意味する「es」が付いて 「Tuesday (チュールの日)」。 ローマ神話に登場する戦(いくさ)の神「マース(Mars)」と同一視されています。 なぜ、戦争の神の日かというと、火星は、そもそも戦争を意味する星であったからです。 |

|

Wednesday 水曜日 (Mercury) |

「Odin(オーディン)」

|

北欧神話の主神です。 Odin(オーディン)⇒ Woden(ウォーデン)に変化。「~の 」を意味する「es」を付けて変化し「Wednesday (オーディンの日)」になりました。 ローマ神話の伝令の神「メルクリウス(Mercurius)」と同一視されています。 ローマの神「Mercury(マーキュリー)」を古代ゲルマン語で表記した「Woden’s day(ウォーディンズデイ)」に由来しています。 |

|

Thursday 木曜日 (Jupiter) |

「Thor(トール)」

|

「Thor」は北欧神話の戦神・雷神で、Tyrと同じくOdinの息子です。 「~の」を意味する「es」が変形して付いて「Thursday」(トールの日) ローマ神話の主神、「ユピテル(Jupiter)」もThorと同じく、雷や風を操る神とされているので、同一視されていたようです。 |

|

Friday 金曜日 (Venus) |

「Freija(フレイア)」

|

北欧神話の愛と美の女神です。ローマ神話の愛と美の女神「ウェヌス(Venus)」と同一視されています。 金星は、ヴィーナス(Venus)で、愛の神です。 ローマの愛と美の女神「Venus(ヴィーナス)」をゲルマン語表記にした、「Frije-dagaz(フリージダガズ)」がもとです。 |

|

Saturday 土曜日 (Saturn) |

「Saturnus(サトゥルヌス)」

|

ローマ神話に登場する農耕・天空の神です。唯一ラテン語の「Saturnus」からそのままつけられた「Saturday」。 「Saturnus」は土星の守護神とも同一視されるローマ神話に登場する農耕神。 |

「Tuesday」、「Wednesday」、「Thursday」、「Friday」、「Saturday」の5つの曜日は、星にかかわる神の名からつけられていました。

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

Chef'sdish Noix

食べログでメニュ―が見られます↓

Chef's dish Noix シェフズ ディッシュ ノワ

(【旧店名】Cafe&Bar Noix)

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

昨日のゆりさんのコメントに「学校で0を教えていただき、マイナス方向へ数えていく快感。あれ忘れられないんですよ(*^^*)」とありました。

そこで、今日はマイナスの話です。

ところが、書き始めると、マイナスの概念はなかなか言葉にするのは難しく長文になりました。

面倒な方は、斜め読みでどうぞ…。

■負の数の起源

長い間、問題に対する負の解は「誤り」であると考えられていました。

これは、負数を実世界で見付けることができなかったためです(例えば、負数のリンゴを持つことはできません)。

その抽象概念は早ければ紀元前100年 – 紀元前50年には認識されていた。中国の「九章算術」には図の面積を求める方法が含まれています。赤い算木で正の係数を、黒い算木で負の係数を示し、負の数がかかわる連立方程式を解くことができました。

中国では算木という道具を用いて売り上げや税金の計算を行っていたそうです。

その中で、下の図のように赤い算木は売上(正の数)を表し、黒の算木は購入(負の数)を表すように決めて計算を進めていました。

算木での数の表し方の例

計算後、赤が残れば利益になり、黒が残れば負債になるといった具合です。

紀元後7世紀ごろに書かれた古代インドの「バクシャーリー写本※1」は"+"を負符号として使い、負の数による計算を行っていました。これらが現在知られている最古の負の数の使用です。

|

※1バクシャーリー写本は、今のパキスタンのバクシャーリー(Bakhshali)付近で発見されたインド最古の数学書。西暦4世紀から5世紀頃に書かれたとされる。 |

プトレマイオス朝エジプト※2ではディオファントスが3世紀に「算術」で 4x + 20 = 0 (解は負となる)と等価な方程式に言及し、この方程式はばかげていると言っており、古代地中海世界に負数の概念がなかったことを示している。

|

※2プトレマイオス朝エジプト. ヘレニズム時代のエジプトを統治したギリシア系の王朝 |

7世紀の間に、負数はインドで負債(借金)を表すために使われていました。

インドの数学者ブラーマグプタは「ブラーフマスプタ・シッダーンタ※3」(628年)において、今日も使われている一般化された形式の解の公式を作るために、負数を使うことについて論じています。彼は二次方程式の負の解を発見し、負数と零が関わる演算に関する規則も与えています。彼は正数を「財産」、零を「0 (cipher)」、負の数を「借金」と呼びました。

|

※3ブラーマ・スプタ・シッダーンタ (Brahmasphutasiddhanta) は、7世紀のインドの数学者・天文学者であるブラーマグプタの628年の著作である。表題は宇宙の始まりという意味。 |

12世紀のインドで、バースカラ2世も二次方程式に負の根を与えていましたが、問題の文脈では不適切なものとして負の根を拒絶しています。

8世紀以降、イスラム世界はブラーマグプタの著書のアラビア語訳から負の数を学び、紀元1000年頃までには、アラブの数学者は負債に負の数を使うことを理解していました。

負の数の知識は、最終的にアラビア語とインド語の著書のラテン語訳を通してヨーロッパに到達しました。

しかし、ヨーロッパの数学者はそのほとんどが、17世紀まで負数の概念に抵抗を見せました。

ただしフィボナッチは、『算盤の書』(1202年)の第13章で負数を負債と解釈し、後には『精華』で損失と解釈して金融問題に負の解を認めました。

同時に、中国人は右端のゼロでない桁に斜線を引くことによって負数を表しました。

ヨーロッパ人の著書で負数が使われたのは、15世紀中のシュケによるものが最初でありました。彼は負数を指数として使ったが、「馬鹿げた数」であると呼びました。

イギリスの数学者フランシス・マセレスは1759年、負数は存在しないという結論に達した。

負数は現代まで十分に理解されていませんでした。

つい18世紀まで、スイスの数学者レオンハルト・オイラーは負数が無限大より大きいと信じており(この見解はジョン・ウォリスと共通である)、方程式が返すあらゆる負の解を意味がないものとして無視することが普通でした。

■マイナスの計算

しかし負の数は、足算/引算は意味を理解しやすいですけれど、掛算/割算はその意味を理解しにくいです。なぜ(マイナス)×÷(マイナス)が(プラス)になるのか?

そう言うものだ、と割り切って覚えてしまえば良いのですが、中には「なぜ?」と考えたまま壁に当たってしまうかもしれません。

|

・プラスとマイナスは全く反対の方向である ・マイナスを掛ける(割る)ことは方向をひっくり返すこと |

と理解できれば良いと思います。

|

マイナスの数を「足す」、「引く」、「かける」、「割る」といった、四則演算の規則を考えてみましょう。 例えば、 -3と-5を足すと、-8 (-3)+(-5)=(-8) -4から-7を引くと、+3 (-4)-(-7)=(+3) -2に-5をかけると、+10 (-2)×(-5)=(+10) といった計算を習うわけですが、みなさんは、どうしてこれらの計算の答えがこうなるのか、理由をご存知でしょうか?

というのを理解することが、中学校数学のまず初めの関門なのです。 -------------------------------------------------------------------- 負の数の計算規則については、こんな解釈はいかがでしょうか。

+は利益、-は損失だと考えてみましょう。 -3に-5を足すとどうなるか。 もともと「-3」という借金状態にある人に、さらに「-5」という負債を加えるわけですから、その人の損失は増えてしまいますね。だから結論は「-8」になります。 ちなみに、「借金を加える」ことと、「利益を奪い去る」ことは、その人の経済力に与える影響が同じですね。つまり、「マイナスの数を足す」ことと、「プラスの数を引く」ことは同じことになります。

-4から-7を引くとどうなるか。 もともと「-4」という借金状態にある人から、「-7」という負債を取り除いてあげることになりますから、借金が消えるどころか、プラスに転じて、結果「+3」という状態になります。 「借金を引き去る」ことと、「利益を加える」ことは同じことなのです。つまり、「マイナスの数を引く」ことと、「プラスの数を足す」ことは同じことになります。 --------------------------------------------------------------------

どうです? かいつまんで説明をしたつもりですが、それでも結構ややこしいと思いませんか? ここまでの説明を記号で表してみると、 +(-5)=-(+5)・・・-5を足すことと、+5を引くことは同じ -(-7)=+(+7)・・・-7を引くことと、+7を足すことは同じ ということになります。

さあ、最大の難関であるかけ算です。 「マイナスとマイナスをかけると、答えがプラスになる」というのは、多くの方がご存知だと思います。でも、その理由まで答えられる方は少ないのではないでしょうか。 そもそも、かけ算とはどのような計算でしょうか。 例えば2×5というのは、「2を5回足す」ということ、つまり「2+2+2+2+2」のことです。 2×5=2+2+2+2+2 では、(-2)×5はどうなるかというと、 (-2)×5=(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2) 「-2」を5回足すことになりますね。借金を5回重ねるわけですから、結果は「-10」となります。 この場合は、かける数が「5」というプラスの数でした。本当は上の式をきちんと書くと、 (-2)×(+5) ということになります。後ろの数がプラスだったからこそ、「+5回足す」という言い方が出来たわけです。

ではいよいよ、後ろの数をマイナスにしてみましょう。 (-2)×(-5) そのままかけ算の意味に直すと、「-2を-5回足す」ということになります。 ・・・-5回足す!??? 何だ!それ??? と固まってしまう方もいるでしょう。 しかし、思い出してください。 「-5を足すことと、+5を引くことは同じ」 +と-は、このように意味が逆となるような使い方ができるのです。この使い方によれば、 「-5回足すことと、+5回引くことは同じ」 と考えられますので、-2を5回引くと、 -(-2)-(-2)-(-2)-(-2)-(-2) =+2 +2 +2 +2 +2 =+10 ということになりました。 |

また、負の数ではありませんが、0(ゼロ)およびアラビア数字(0、1、2、・・・)もインドで造られて発展しています。中国数字(一、十、・・・)やギリシャ数字(Ⅰ、Ⅹ、・・・)では掛算/割算の計算はできませんからアラビア数字が便利なことは一目瞭然です。

その意味で、数学の発展に初期のインドの貢献はとても大きいのです。

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

Chef'sdish Noix

食べログでメニュ―が見られます↓

Chef's dish Noix シェフズ ディッシュ ノワ

(【旧店名】Cafe&Bar Noix)

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

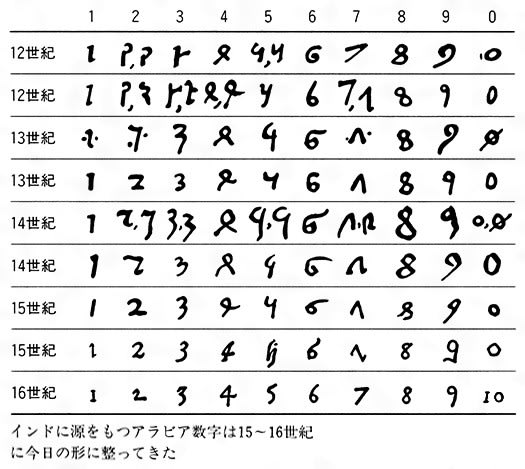

私たちが普段使っている「アラビア数字(算用数字)」の起源がどこでしょう?

①.インド

②.アラビア

③.ヨーロッパ

現在、使っている 1 2 3 ・・ の数字はどうやってできたのでしょうか?

まず、初めに私たちが現在使っている数字はアラビア数字といいますが、日本では算用数字ともいいます。

しかし、私たちが使っている「アラビア数字(算用数字)」は、実はアラブで生まれたものでも、アラビア語に使われるものでもありません。

アラビア数字の原型が生まれたのは、今から約2300年前、現在のインドでのことです。

この頃、1から9までの数を表す9つの数字ができ、加えて約1400年前には「0」という概念と数字が考え出されます。

インド数字はどのようにしてアラビアに伝わったのでしょうか。

そのきっかけは、「交易」です。もともとアラビアとインドは、一衣帯水※1の関係にあることから、古くから交易船がさかんに行き来していました。

アラビア商人たちは、インドと商売をするにあたって、インドで使われていた数字を使うようになりましたが、その使い勝手のよさから非常に重宝され、自国でも使うようになったと考えられています。

|

※1いち-いたい-すい【一衣帯水】 一筋の帯のように、細く長い川や海峡。転じて、両者の間に一筋の細い川ほどの狭い隔たりがあるだけで、きわめて近接しているたとえ。▽「衣帯」は衣服の帯。細く長いたとえ。「水」は川や海などをいう。 |

その後、インド数字は、アッバース朝※2カリフ・マームーンの時代に活躍したアル・フワーリズミーにより、現在のアラビア数字の形に定められます。

|

※2アッバース朝は、中東地域を支配したイスラム帝国第2の世襲王朝(750年 - 1517年) |

ちなみに、計算の手順を意味する「アルゴリズム(algorism)」とは、「アル・フワーリズミー(アル=フワーリズミー(الخوارزمي al-Khuwārizmī)」という名をヨーロッパ人が読み間違えた結果、生まれた言葉とされています。

アラビア数字は、北アフリカからスペインを経由し、12世紀頃、ヨーロッパへと伝えられました。そしてヨーロッパの地で、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ......というローマ数字と区別するため、それが伝わった場所の名をとって「アラビア数字」と名づけられてしまったのです。

「アラビア数字」は、実は「インド数字」だったのです。

では、アラビア語では、どのような数字が使われているのでしょうか。

現在、アラビア文字でアラビア語を表す際には、独特の数字が用いられています。

アラビア文字を読み書きする際は、右から左に進んでいきますが、数字の箇所だけはアラビア数字と同じように左から右に進みます。

これは、インドから伝わった数字がもともと左から右へ読み書きするものであり、その方法をアラビア文字にそのまま取り入れたためと言われています。

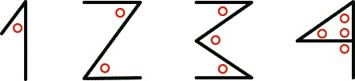

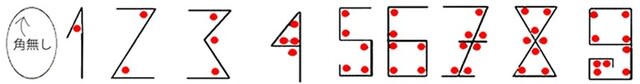

では、アラビア数字の原型に迫っていきます。

なにやら現在の数字 1 2 3 4 に 似ています。

1は角(かど)が1個 (○印)

同じように2は角が2個、3は3個、4は4個

このように、 むかし 角(かど)の数で表現していました。

上記の、5~9の数字ですが 角の数をかぞえてみてください。

角の数が数字と一致しますか?

0はインドで使われていた文字を借用して、現在の数字になりました。「0」には角はありません。

欧米では 7 の数字を ![]() と書く人が多いのも、上のことから納得できます。

と書く人が多いのも、上のことから納得できます。

また、 9 の数字は ![]() という説もあります。

という説もあります。

0 と ともに アラビア数字がヨーロッパに紹介された当時、アラビア数字の使用は禁止されていました。

それは、当時計算することは最先端の学問で、貴族階級 (支配階級) だけで独占していました。

それは、こんな簡単な数字が普及し、庶民が使い始め、計算が簡単になると貴族階級の優位性が揺らぐので、 アラビア数字の使用を禁止したのです。

この、インド人が発明したアラビア数字によって、私たちは計算を簡単に行うことができるのです。

5~9の角の数は下記のようになっています。

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

Chef'sdish Noix

食べログでメニュ―が見られます↓

Chef's dish Noix シェフズ ディッシュ ノワ

(【旧店名】Cafe&Bar Noix)

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

Q1:囲碁が由来の言葉はどれ?

①駄目

②失敗

③無理

Q2:江戸遊郭が由来の言葉はどれ?

①マジ

②キザ

③クズ

Q3:動物が由来の言葉はどれ?

①上手

②語尾

③互角

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

A1:囲碁が由来の言葉は?

正解は「①駄目」でした。

|

駄目(読み)ダメ [名・形動]《5が原義》 1 よくない状態にあること。また、用をなさない状態にあること。また、そのさま。「暑さで食べ物が駄目になる」「重病で、もう駄目らしい」「駄目なやつ」 2 効果がないこと。また、そのさま。むだ。「いくら頼んでも駄目だ」「駄目でもともと」 3 しようとしてもできないこと。また、そのさま。不可能。「これ以上歩けと言われてもとても駄目だ」 4 してはいけないこと。「ここでタバコを吸っては駄目だ」「黙って入っては駄目だ」 5 囲碁で、両者の境にあってどちらの所有にもならない目。 6 演劇などで、演出・演技などの悪い点についての注意や注文。「駄目が出る」 デジタル大辞泉の解説 |

囲碁の盤面において、黒の陣地と白の陣地の境目であり、どちらにとっても石を打つ価値が無い部分を「ダメ」と呼ぶことからきています。

終局の際、このダメを交互に埋めることとなります。かつて日本ルールでは、終局を確認した後に交互にダメを詰めてから整地していました。この作業を「駄目を押す」 といい、とどめを刺す意味の駄目押しの語源となっています。

A2:江戸遊郭が由来の言葉は?

正解は「②キザ」でした。

|

気障(読み)キザ きざわり ‥ざはり気▽障 [名・形動]《「きざわ(気障)り」の略》 1 服装や言動などが気どっていて嫌な感じをもたせること。また、そのさま。「気障な話し方」 2 気にかかること。心配なこと。また、そのさま。 「化物が…顕れているのぢゃあねえかと思ふから、些(ちっ)と―なところがあらあな」〈滑・七偏人・五〉 3 不快な感じを起こさせること。また、そのさま。 「そのすうすうとすすり込む音が何分(なにぶん)―だ」〈滑・浮世風呂・四〉 デジタル大辞泉の解説 |

元々は、江戸の遊郭で使われていた言葉だと言われています。 「気障り」の2つ目の意味、「気がかりなこと」などといった、心配ごとがある様子を表していた言葉なのですが、徐々に気持ちに差し障りがあることへと発展していきました。 そして「相手の言動を不快に感じる」、「気に障る」、「気障」となったのです。

A3:動物が由来の言葉は?

正解は「③互角」でした。

|

互角(読み)ゴカク 互角/▽牛角 [名・形動]《牛の角が左右ともに長短・大小の差がないところから》双方の力量が同じ程度で、優劣の差がないこと。また、そのさま。五分五分。「―の勝負」「―にわたりあう」 デジタル大辞泉の解説 |

元々は「牛角」と書いたとされており、その語源は仏教の経典にある「牛頭両角(ごずりょうかく)」から出た言葉で、牛の角は左右に2本あり、普通2本の長短・大小は違わないので、お互いに優劣のつけがたい時のたとえとして、「デジタル大辞泉の解説」にもあるように、牛の角が左右同じ長さであることが語源です。

互角は『平家物語』『太平記』などでは「牛角」と書かれ、明治時代の小説『浮雲』でも「牛角」が使われているそうですがが、室町時代ころから「互角」という表記が優勢になったようです。

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

↑:友人がオーナーの店です

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

![[Amazon限定ブランド] キリン 氷結&本搾り 10種 飲み比べセット [ チューハイ 350ml×20本 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/61nFCyrlafL._SL160_.jpg)