都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

北方領土返還要求運動強調月間(8月1日から8月31日)

北方領土問題の解決のためには、ロシアとの外交交渉を粘り強く継続していく必要がありますが、この交渉を後押しする最大の力は、北方領土の返還を求める一致した国民世論です。

このような国民世論の啓発に、長年に渡って重要な役割を担っているのが、官民の様々な主体による北方領土返還要求運動です。民間団体や地元・北海道の自治体が中心となって、署名活動や講演会など様々な取組が精力的に行われており、大きな国民運動として全国的に展開されています。

政府においても北方領土の返還を求める国民世論をさらに結集するため、北方領土問題を政府広報の重要テーマとして取り上げ、テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどの各種媒体を通じて全国民を対象に広域的な広報活動を行っているほか、関係団体と連携して様々な取組を行っています。

北方対策本部 内閣府より

北方領土の歴史(北海道のHPより)

1644年(正保元年)、幕府は、諸藩に国(藩)ごとの地図の作成を命じましたが、松前藩が提出した地図(正保御国絵図)には、知床半島と納沙布岬の東北に大小39の島々がかかれており、そのうち、34の島には、「くなしり」、「えとほろ」、「うるふ」などの名前がつけられていました。

ロシアは、18世紀のはじめ頃から「千島」に進出を開始し、しばしば、探検隊を送り調査しただけでなく、ラッコの捕獲などを行ったこともありましたが、択捉島(えとろふとう)のすぐ北の得撫島(うるっぷとう)を越えて、南下してきたことは、一度もありませんでした。

これは、江戸幕府が、択捉島及びそれより南の島々に番所を置いて、外国人の侵入を防ぎ、これらの島々を治めていたことによります。

1811年(文化8年)千島近海測量の途中、国後島(くなしりとう)に立ち寄ったロシアのゴローニン船長らが南部藩に捕らえられ、松前に護送されました。一方、翌年、高田屋嘉兵衛も国後島付近で、ロシア船に捕らえられ、これを契機に、1813年(文化10年)日ロ両国の間で、国境を決める交渉が始まりました。

交渉は難行しましたが1855年(安政元年)に、「日魯通好条約」が結ばれ、日ロ両国の国境は択捉島と得撫島の間に決まりました。これにより、択捉島から南は日本の領土とし、得撫島から北のクリル諸島(千島列島)はロシア領土として確認されました。また、樺太は今までどおり国境を決めず両国の混住の地と定められました。

1869年(明治2年)、政府は、札幌に開拓使を設け、北辺の開拓に当ることとし、蝦夷地を北海道と改称し、11カ国86郡を置き、各藩に支配させました。

政府は、樺太におけるロシアの南下に十分対応することができず、1875年(明治8年)「樺太千島交換条約」を結び、それまで、ロシア領であった得撫島以北の18島を譲り受けました。

■1880年(明治13年)には、新しい行政組織のもと、色丹、国後、択捉の3島に村役場が置かれました。

■明治20年代には、中心産業が狩猟から漁業へと移り、サケ、マス、かになどの北洋漁業へと、発展していきました。

■また、国後、択捉両島にも道路網が整備され、郵便局、駅逓も置かれました。さらに、島と北海道を結ぶ定期航路が開設され、電信も開通するなど、島民生活の安定が図られました。

(20世紀・終戦時まで)

■大正の終わりには、北方領土にも町村制が施行され、各島に村役場が置かれました。歯舞群島は歯舞村に属し、得撫島以北の島々は町村制が施行されず、根室支庁の直轄となっていました。

各村に営林区署、水産物検査所、さけ・ます孵化場、郵便局、警察署、小学校などがあり、人口は昭和5年時点で、国後島で約8,300人、択捉島で約6,300人が住んでおり、大半が漁業を行っていました。

1939年(昭和14年)北海道庁は、択捉島紗那村に千島調査所を設置し、所員74名で、北方の島々の全域の調査に着手し、開発のための基礎資料の収集に当りました。

一方、国防上の要衡をなしていたことから、次第に軍事基地としても整備されることとなり、軍事的緊張の中で開発が進められました。

国境取り決め

●日魯通好条約

1855年(安政元年)、伊豆下田において「日魯通好条約」が調印されました。 この条約で初めて日ロ両国の国境は択捉島と得撫島の間に決められ、 択捉島から南は日本の領土とし、 得撫島から北のクリル諸島(千島列島)はロシア領土として確認されたのです。また、樺太は今までどおり国境を決めず、両国民の混住の地と定められました。

1855年(安政元年)、伊豆下田において「日魯通好条約」が調印されました。 この条約で初めて日ロ両国の国境は択捉島と得撫島の間に決められ、 択捉島から南は日本の領土とし、 得撫島から北のクリル諸島(千島列島)はロシア領土として確認されたのです。また、樺太は今までどおり国境を決めず、両国民の混住の地と定められました。

●樺太千島交換条約

1875年(明治8年)、日本は、樺太千島交換条約を結び、樺太を放棄する代償としてロシアから千島列島を譲り受けました。 この条約では、日本に譲渡される千島列島の島名を一つ一つあげていますが、 列挙されている島は得撫島以北の18の島々であって、択捉島以南の北方四島は含まれていません。

1875年(明治8年)、日本は、樺太千島交換条約を結び、樺太を放棄する代償としてロシアから千島列島を譲り受けました。 この条約では、日本に譲渡される千島列島の島名を一つ一つあげていますが、 列挙されている島は得撫島以北の18の島々であって、択捉島以南の北方四島は含まれていません。

●ポーツマス条約

1905年(明治38年)、日露戦争の結果、ポーツマス条約が締結され北緯50度以南の南樺太が日本の領土となりました。

1905年(明治38年)、日露戦争の結果、ポーツマス条約が締結され北緯50度以南の南樺太が日本の領土となりました。

●サン・フランシスコ平和条約

1951年(昭和26年)、日本はサン・フランシスコ平和条約に調印しました。 この結果、日本は千島列島と北緯50度以南の南樺太の権利、権原及び請求権を放棄しました。しかし、放棄した千島列島に固有の領土である北方四島は含まれていません。

1951年(昭和26年)、日本はサン・フランシスコ平和条約に調印しました。 この結果、日本は千島列島と北緯50度以南の南樺太の権利、権原及び請求権を放棄しました。しかし、放棄した千島列島に固有の領土である北方四島は含まれていません。

8月は北方領土返還要求運動強調月間でした。みなさんは、北方領土というと遠い話しのように思われるかもしれませんが、北海道民にとっては身近な問題なのです。

私の若い頃は、北方領土出身者がたくさんいました。みんな追い出された人たちです。みなさん着の身着のままで引き上げてきて、大変苦労をしたそうです。

彼らは口をそろえて帰りたいといっていました。それはそうです、自分たちの故郷なのですから。

例に出して申し訳ありませんが、震災被害者の方々が故郷の帰りたいのと同じです。

しかし、そういう方々も今は数少なくなりました。運動をしている方々も高齢化しています。

北方領土のロシア人の怪我人や病人の重傷者は北海道で治療することがあります。ビザなし交流で北海道に来るロシア人は観光・買い物目的です。

漁業資源の豊富な北方領土は日本の領土です。遊びに来るロシア人を元島民は複雑な思いで迎えています。

北方領土返還要求運動強調月間のも関わらず領土問題が発生しました。

8月10日、韓国の李明博大統領が島根県の竹島に上陸した事件。

8月15日に尖閣諸島・魚釣島に香港の活動家らが不法上陸した事件。

北方領土返還要求運動強調月間とは名ばかりで、自国領土の監視もろくに行っていないことが世界中に知られる結果となりました。

こんなことでは、日本に安心して住んでいられるのでしょうか。

政治家のみなさん、政局にかまけている隙に周辺国は虎視眈々と狙っています。

日本を預かる政治家のみなさん、お願いしますよ。ちゃんと守って下さい。

したっけ。

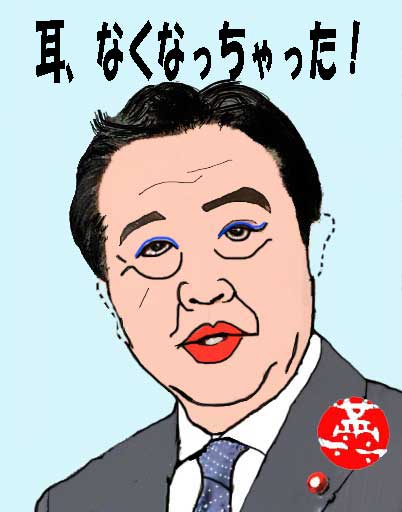

「暖簾(のれん)」と聞くと一杯飲み屋を想像する方も多いのではないでしょうか。

暑いときは冷で一杯。・・・なんて、私は飲めないのですが。

本来、暖簾は平仮名では「のんれん(「暖」は唐音で「のん」)」と言われていましたが、これが後に「のうれん」となり現在の「のれん」に変化をしてきました。

のう‐れん【暖簾】

《「のう(暖)」は唐音》「のれん(暖簾)」に同じ。 「―はづし大戸を閉めて」〈浄・博多小女郎〉

大辞泉

そして、誕生した起源は古く縄文時代まで遡ります。その頃は、ただの布切れに多少の仕立てを施した程度で現在とは違い「寒さよけ」として使われていたそうです。

もともと暖簾は禅宗の用語で寒さを防ぐためにかけられた垂れ幕、垂れ布のことだそうです。「簾(すだれ)の隙間を覆い、暖をとる」という意味だそうです。

「暖簾」という用語は、鎌倉時代に禅宗とともに中国からもたらされたそうですが、日本では古来、「帳(とばり)」と呼んでいました。

「暖簾」という用語は、鎌倉時代に禅宗とともに中国からもたらされたそうですが、日本では古来、「帳(とばり)」と呼んでいました。

「帳(とばり)」は、障子もなく、まして硝子戸(がらすど)もなかった平安時代には、外からの視線をさえぎり、同時に、部屋の中に程よい光を取り入れるものとして活用されました。「暖簾」と同じような役割です。

もとはあせにくい色として、茶や紺の無地が使われていましたが、鎌倉時代の中国から「暖簾」が伝わり模様が入るようになったそうです。

と‐ばり【帳/帷】

1 室内や外部との境などに垂らして、区切りや隔てとする布帛(ふはく)。たれぎぬ。たれぬの。2 物をおおいかくすもの。さえぎって見えないようにするもの。「夜の―」

大辞泉

「暖簾」は本来、鎌倉時代の禅宗のお寺で使われていた道具で、当時は現代と違って、寒い季節に外の冷気を遮断するために、入り口全体を「暖簾」で覆うようにかけて使っていたそうです。

「暖簾」は本来、鎌倉時代の禅宗のお寺で使われていた道具で、当時は現代と違って、寒い季節に外の冷気を遮断するために、入り口全体を「暖簾」で覆うようにかけて使っていたそうです。

つまり、「暖」をとるための「簾(すだれ)」ということで、「暖簾」と書いたのです。

ちなみに禅寺では、夏の間は入り口に「涼簾(りょうすだれ)」という、「簾(すだれ)」のようなものをかけていたそうです。「のれん」にも二種類あったのです。

このように、「暖簾」は禅寺のみで使うものでしたが、いつしかそれ以外の場所でも使われるようになります。さらに用途に合わせて、寝室や納戸の入り口などにかけられる「内暖簾」と、店などの軒先にかけられる「外暖簾」に分化していきます。

現代の家庭で部屋の仕切りなどにかけられるのれんは、「内暖簾」の流れをくむものです。

現代の家庭で部屋の仕切りなどにかけられるのれんは、「内暖簾」の流れをくむものです。

一方、「外暖簾」は安土桃山時代からあったようですが、商家などで家紋を入れたものを使用するようになったのは、室町時代以降だそうです。

江戸時代初期の寛永年間(1624~43)には、商標・屋号・商品名を染め抜いた「暖簾」が商家で使用され、居酒屋などでは縄のれんが下げられたそうです。

江戸時代になると人々が読み書きをできるようになったことで、文字を入れたものなども増え、次第にその商家や商店の代名詞的な役割を果たすようになってきたそうです。

またお店の屋号を記すことから信頼を意味するようになり「暖簾分け(のれんわけ)」や「暖簾代(のれんだい)」と言う言葉が生まれ、商売の象徴と言われるまでになりました。

またお店の屋号を記すことから信頼を意味するようになり「暖簾分け(のれんわけ)」や「暖簾代(のれんだい)」と言う言葉が生まれ、商売の象徴と言われるまでになりました。

戦前までの飯屋や居酒屋では客が出て行くときに肴をつまんで汚れた手をちょっと「暖簾」で拭いていくという習慣があり、「暖簾が汚れているほど繁盛している店」という目安になっていたそうです。

また、派生的意味合いもあります。「暖簾」は営業中の目安とされることもあり、閉店になるとまず「暖簾」を片づけます。

今でも、店を閉めることを、「暖簾を下ろす」と言います。

屋台などでは、この「暖簾」が一枚あるだけで外と内の境界となり、露骨に中は見えないがなんとなく見える。このなんとなく見えるということが非常に重要で、客の興味を引くのです。空席があることが分かったり、楽しげな様子が伝わったりします。

それで、ついつい「暖簾をくぐる」というわけです。この、はっきり仕切るわけでもなく、そうかといって仕切らないわけでもない。日本人的な曖昧さが「暖簾」の向こうを魅惑の空間にしているのです。

したっけ。

古代における時の表現法のうち、夜を基準とした「ゆうべ」「よい」「よなか」「あかとき」の次に当たる最後の部分を「あした」といい、昼を基準にして表した「あさ」「ひる」「よる」のうちの最初の部分と一致します。

夕べ |

宵 |

夜中 |

暁 |

明日 |

朝 |

昼 |

すなわち「あした」は「あさ」を意味する言葉で、「明け方」の古い言い方なのです。

しかし、「夜中」・「暁」の次に来るのが「あした」でもあり、次第に「翌朝」から「次の日」を意味するように転じていったのです。

あした【朝】

1 夜の明けるころ。あさ。⇔夕べ。 「吾を呼び醒ませし―の使は彼なりけるよと」〈蘆花・不如帰〉2次の日の朝。翌朝。 「野分(のわき)の―こそをかしけれ」〈徒然・一九〉

あした【明日】

《「あした(朝)2」から転じた語》今日の次の日。あす。みょうにち。[用法] あした・あす――「あした」は「あした天気になあれ」「あしたはあしたの風が吹く」のように、最も日常的に用いられる。

大辞泉

ウィキペディアによると、「明日」という語には、時間的経過のみならず、希望的観測を含むニュアンスがあるということです。

「明日」という字は「明るい日」と書きます。「明日」がいつも希望に満ちた「明るい日」である日本であってほしいですね。

したっけ。

きのう【昨日】

1 今日より1日前の日。さくじつ。2 ごく近い過去。 「―こそ早苗とりしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く」〈古今・秋上〉

大辞泉

「きのふ」は、古くは「近い過去」を漠然と示す言葉でした。「すきのひ(過日)」もしくは「さきのひ(先日)」が語源と考えられています。

ですから、いわゆる「昨日」には限定されていなかったのです。一日前かもしれないし、一週間前かもしれなかったのです。

昔の人は時間に追われていなかったようです。

きょう【今日】

1 今過ごしている、この日。本日。こんにち。「選挙は―行われる」2その日と同じ日付や曜日の日。「来年の―会いましょう」

大辞泉

「きょう」は本来(正字では)「けふ」と記載されてきました。「けふ」の「け」は、「今朝(けさ)」などでも用いられる「け」と同じで、「此(こ)」が元々の意味だそうです。

「けふ」の「ふ」は、「日(ひ)」が転訛したもの。つまり、「けふ」は元々「此の日(このひ)」を指す言葉でした。

ですから、いわゆる「今日」には限定されていなかったのです。「この日」ですから。ある一定の日を指していたのです。

『大辞泉』の「来年の―会いましょう」のような使い方です。ある一日を特定する言葉だったようです。

それが次第に現在過ごしつつある日を指して用いられるようになったのです。

また、時代とともに日本語の読みが変化し、「けふ」は「きょう」と発音されるようになりました。

時間、日にちの概念は時代とともに変わってきたことが分かります。

一分一秒に目の色を変える現代人には羨ましい限りです。

ウィキペディアによると。日本語の「昨日」はそれほどでもないが、英語の「yesterday」にはやや感傷的な「幸せだった過去」といったニュアンスが含まれるそうです。

明日は「明日」の話です。

したっけ。

次の言葉の年齢はそれぞれ幾つでしょう。

志学

而立

不惑

知命

耳順

従心

年齢を表す言葉の基になった『論語』

子曰、「吾十有五而志二於学一。三十而立。四十而不レ惑。五十而知二天命一。六十而耳順。七十而従二心所一レ欲、不レ踰レ矩。」 〔為政(いせい)第二〕

読み方

子曰はく、「吾、十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑はず。五十にして天命を知る。六十にして耳順ふ。七十にして心の欲する所に従へども、矩を踰えず」と。

(しいはく、「われじゅうごにしてがくにこころざす。さんじゅうにしてたつ。しじゅうにしてまどはず。ごじゅうにしててんめいをしる。ろくじゅうにしてみみしたがう。しちじゅうにしてこころのほっするところにしたがへども、のりをこえず」と。)

意味

私は、

十五の時に、学問で身を立てようと決心しました。

三十の時に、学問などの基礎がきちっとして、独り立ちができるようになりました。

四十の時に、狭い見方に捕らわれることなく、心の迷いがなくなりました。

五十の時に、天が自分自身に与えた使命を自覚しました。

六十の時に、何を聞いても素直に受け入れることができるようになりました。

七十の時に、自分がしたいと思う言動をしても、人の道を踏み外すことがなくなりました。と。

答え

志学 (しがく)= 十五歳

而立 (じりつ)= 三十歳

不惑 (ふわく)= 四十歳

知命 (ちめい)= 五十歳

耳順 (じじゅん)= 六十歳

従心 (じゅうしん)= 七十歳

こう‐し【孔子】

[前552~前479]中国、春秋時代の学者・思想家。魯(ろ)の陬邑(すうゆう)(山東省曲阜(きょくふ))に生まれる。名は丘(きゅう)。字(あざな)は仲尼(ちゅうじ)。諡(おくりな)は文宣王。早くから才徳をもって知られ、壮年になって魯に仕えたが、のち官を辞して諸国を遍歴し、十数年間諸侯に仁の道を説いて回った。晩年再び魯に帰ってからは弟子の教育に専心。後世、儒教の祖として尊敬され、日本の文化にも古くから大きな影響を与えた。弟子の編纂(へんさん)になる言行録「論語」がある。くじ。

大辞泉

私は、

十五の時に、学問で身を立てようとは思いませんでした。

三十の時に、学問などの基礎が身につかず、独り立ちができるようにはなっていませんでした。

四十の時に、狭い見方に捕らわれ、心は迷ってばかりいました。

五十の時に、天が自分自身に与えた使命はみつかりませんでした。

六十の時に、何を聞いても素直に受け入れることができませんでした。

七十の時に、自分がしたいと思う言動をしても、人の道を踏み外すことがなくなるでしょうか。と。

この言葉に従うならば、私はまだ十五歳未満ということになります。後に名を残す人は凡人とは違います。

十五といえば私は遊びまわっていました。

したっけ。

餡子の話しです。餡子には「漉し餡」、「粒餡」、「小倉餡」があります。

「粒餡」と「小倉餡」は同じと思ている方はいませんか?

無理もありません。「粒餡」のことも、「小倉餡」と呼ぶことがあるからです。

無理もありません。「粒餡」のことも、「小倉餡」と呼ぶことがあるからです。

つまり、粒がある、皮を残しているものを総じて「小倉餡」として、「漉し餡」と呼び分けている場合が多くあるからです。

「小倉餡」は、「漉し餡」に、大納言など大粒の小豆(あずき)を蜜煮にしたものを混ぜ合わせて作ります。

おぐら‐あん【小倉餡】

小豆の漉(こ)し餡に蜜漬の小豆をまぜた餡。

つぶ‐あん【粒餡】

小豆が粒のままか、つぶしてある餡。

大辞泉

では何故、そのような餡を「小倉餡」と呼ぶのでしょう。

それは、「漉し餡」の中の小豆の粒が、シカの斑点模様(鹿の子柄)のようにみえるとも例えられたからです。

まだ納得できません。何故鹿が小倉なのでしょう。これは、「小倉百人一首」でも知られる京都の小倉山が由来だと言われています。

「小倉山 峰のもみぢば こころあれば 今ひとたびの みゆきまたなむ」(藤原忠平)

「小倉山の紅葉よ、もしおまえに 心があるなら、もう一度行幸があるまで散るのは待っていてほしいよ」

と詠まれる程の紅葉の名所です。小豆がブツブツと並んでいる様が、小倉山の赤い紅葉が鹿の子斑に見える様子に似ているというところから、小倉と呼ぶようになったそうです。

と詠まれる程の紅葉の名所です。小豆がブツブツと並んでいる様が、小倉山の赤い紅葉が鹿の子斑に見える様子に似ているというところから、小倉と呼ぶようになったそうです。

ちなみに、北海道十勝の「小豆(大納言)」は、餡材料としては、和菓子の餡に最適だといわれています。

したっけ。

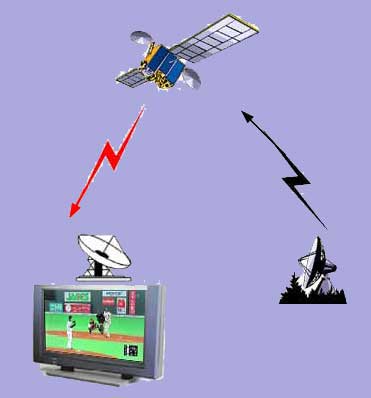

野球中継をテレビ見ながら、ラジオを同時に聞くと「天の声」が聞こえることを知っていますか。

「ピッチャー、振りかぶって投げました。ストライク!」(ラジオ)

つまり、ラジオを聴きながらテレビを見ている自分はピッチャーが投げる前に結果が分かるのです。

どうです、まさに「天の声」と言えませんか。自分は予知能力を持った気分になれます。

「北海道日本ハムファイターズ」のテレビ中継が始まる前にラジオを聞いていて、そのままテレビのスイッチを入れたときに気づきました。

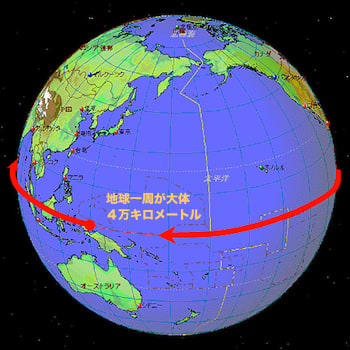

デジタルテレビの電波が、地球上空の通信衛星(静止衛星)を介して届けられるからです。

放送衛星は静止軌道上の約38000kmに位置しています。電波や光の速度は約300,00km/sです。1秒で地球を7回り半するという話は聞いたことがあると思います。

つまり、テレビの電波は約38,000kmを往復していることになります。

つまり、テレビの電波は約38,000kmを往復していることになります。

これを計算式にすると・・・。

約38,000km×2÷約300,00km/s=0.25333秒

静止衛星を介すると約0.25秒遅れることになります。

テレビから時報がなくなったことに気づいていましたか?

NHKのニュースでも時計の秒針がなくなったのは、このためです。

また、放送局ではほぼ同時に流しているのですが、デジタルテレビ放送では送信時と受信時に仕様上、信号をためて処理しなければ行けない方式のため、ここでも遅れが出ます。

このため。約0.2秒から0.3秒くらいの誤差が生じるのです。

アナログラジオは、信号処理がアナログのため信号の遅れが殆どありません。

1秒÷約7.5=0.13333秒

つまり、ラジオの電波は遅くても0.13秒以内には到達します。実際には地球を一回りしてくることはありませんから、もっとも遅くても0.13秒の半分、0.06秒の遅れとなります。

国内放送だと瞬時ということになります。

一度試してみてください。妙な気分ですよ。

したっけ。

8月24日

●愛酒の日

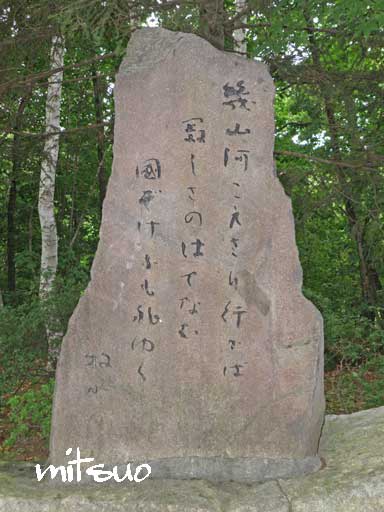

酒をこよなく愛した歌人・若山牧水の1885年の誕生日に因んでいます。

「白玉の歯にしみとほる秋の夜の 酒はしづかに飲むべかりけり」と詠みました。

わかやま‐ぼくすい【若山牧水】

[1885~1928]歌人。宮崎の生まれ。本名、繁。尾上柴舟(おのえさいしゅう)に師事。前田夕暮とともに自然主義歌人として一時代を画した。旅と酒の歌が多い。歌誌「創作」を主宰。歌集「海の声」「別離」「路上」「死か芸術か」「山桜の歌」。

大辞泉

地域情報

牧水の歌碑が、隣町の北海道中川郡幕別町依田385番地1にあります。

牧水の歌碑としては道内唯一のものだそうです。

牧水自筆の「幾山河こえさり行かば寂しさのはてなむ国ぞけふも旅ゆく」の歌がきざまれている。

昨日も32度でした暑い!

今朝は小雨がぱらついている中、車で15分ほど走って撮影してきました。林の中に、特に看板もなくたっていました。

したっけ。

野田首相、大飯停止要求を拒否=「中長期は脱原発依存」―市民団体と面会

野田佳彦首相は22日午後、反原発市民団体「首都圏反原発連合」の代表者11人と首相官邸で面会し、国の原子力政策について「基本的な方針は脱原発依存だ。中長期的に、原子力に依存する体制を変えていく」と述べた。団体側は関西電力大飯原発(福井県おおい町)の運転再開の即時停止を訴えたが、首相は拒否し、議論は平行線に終わった。(時事通信)

騒々しいだとか、煩いなどといっていた人が本気で話を聞くはずがありません。

党幹部にいわれて、いやいやながら行った面会で、人の話を聞く耳は持たないでしょう。

しかし、反対の世論は国会前だけではありませんよ。全国に広がっています。

とはいっても、末期的な状態ではどうすることもできませんね。

とはいえ、市民団体側は大変な勝利だと思います。デモを政府が無視できないという前例を作ったのですから・・・。

さらに続けることが大切ですね。「継続は力なり」。

市民の声が届く日を目指して、「ガンバロウ!」

今日も、ネタなし・・・。

したっけ。

野田首相、大飯停止要求を拒否=「中長期は脱原発依存」―市民団体と面会

野田佳彦首相は22日午後、反原発市民団体「首都圏反原発連合」の代表者11人と首相官邸で面会し、国の原子力政策について「基本的な方針は脱原発依存だ。中長期的に、原子力に依存する体制を変えていく」と述べた。団体側は関西電力大飯原発(福井県おおい町)の運転再開の即時停止を訴えたが、首相は拒否し、議論は平行線に終わった。(時事通信)

騒々しいだとか、煩いなどといっていた人が本気で話を聞くはずがありません。

党幹部にいわれて、いやいやながら行った面会で、人の話を聞く耳は持たないでしょう。

しかし、反対の世論は国会前だけではありませんよ。全国に広がっています。

とはいっても、末期的な状態ではどうすることもできませんね。

とはいえ、市民団体側は大変な勝利だと思います。デモを政府が無視できないという前例を作ったのですから・・・。

さらに続けることが大切ですね。「継続は力なり」。

市民の声が届く日を目指して、「ガンバロウ!」

今日も、ネタなし・・・。

したっけ。