都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

筑紫唐松(ツクシカラマツ)の花が咲きました。

花径は10㎜位で、とても小さいのでカメラのピントがなかなか合ません。

写真を撮るのは一苦労でした。

小さい花ですが、次々と開花して1ヶ月以上も楽しめます

筑紫地方には自生していません。来歴は不詳ですが、ムラサキカラマツとヤクシマカラマツの自然交雑種という説があります。

自宅のものは、草丈最高値が10㎝位です。

線香花火のような花が可愛いです。

|

筑紫唐松(ツクシカラマツ) 「筑紫」の名があるので九州原産のように見えるが、素性は不明であるという。 匍匐性があることと、種子をつけないことが特徴である。 漢字では「秋落葉松」とも書く。 草丈が5~15センチくらいと低いので、鉢植えやロックガーデンに用いられる。 2回3出複葉といって、3枚の小葉のついた小枝が3つずつで1つの葉を構成する。 小葉は楕円状で、先は浅く3つに裂ける。 先は丸みがある。 茎先で枝分かれした先に、淡い桃紫色の小さな花をつける。 花びらのように見えるのは雄しべである。 花弁状の萼は開花と同時に落下する。 |

|

|

学名 |

Thalictrum kiusianum (=Thalictrum filamentosum var. kiusianum) |

|

和名 |

筑紫唐松 |

|

分類 |

キンポウゲ科カラマツソウ属の多年草 |

|

原産地 |

日本固半人為的交雑種と推定される。(日本原産) |

|

英名 |

ありません |

|

開花期 |

6~8月 |

|

草丈 |

5~15㎝くらい |

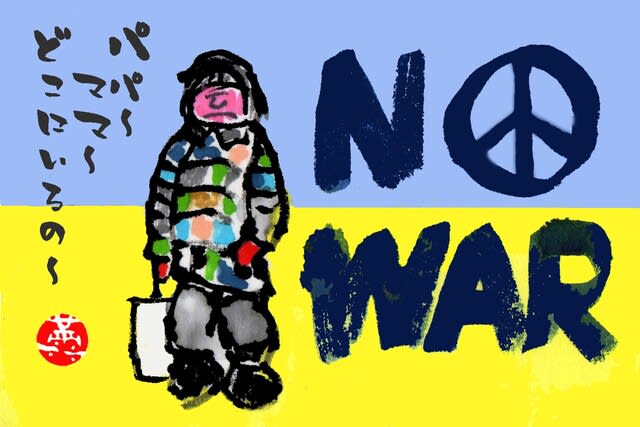

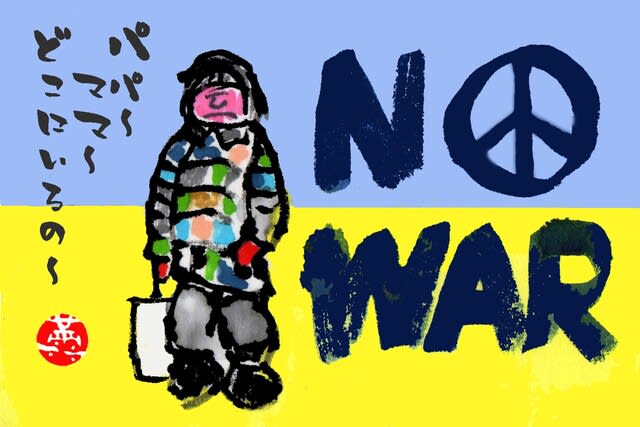

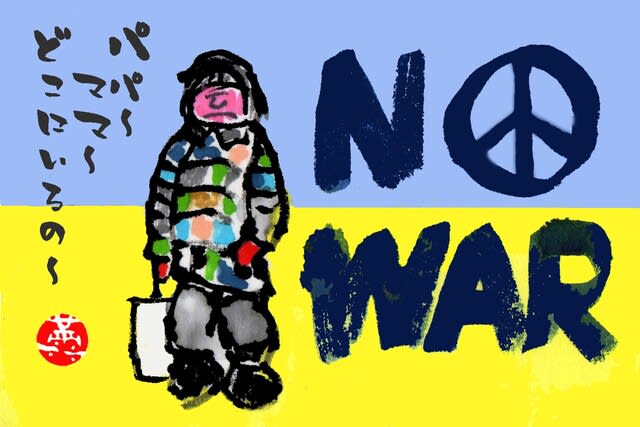

#StandWithUkraine

桔梗(ききょう)の花が咲きました。

キキョウは漢名の「桔梗」の音読みである「キチコウ」が転訛したもの。万葉集においてはアサガオの名で詠まれています。

桔梗のはっとするような青が好きです。

多くの武将が愛した桔梗紋

桔梗は日本文化として古くから生活に根付いています。

桔梗の木偏を取ると、「吉更」となり、「さらに吉」となることから好まれ、明智光秀や柴田勝家、大田道灌、加藤清正などは家紋として桔梗紋を使用していました。

|

花は茎の先端に数輪つき、蕾は折り紙で作った箱のようになる。直径4~5cmほどの花は花冠が五つに裂け、開花当初は雄しべだけが展開し、これが熟しきった頃になって雌しべの先端が五つに開くという特徴を持つ。 花の色は青紫/白/ピンク 花の後にできる果実は歪んだ卵形。熟すと上部が五つに裂け、多数の黒い種子が顔を出す。 茎は真っすぐに伸び、上部で枝分かれする。葉は茎から互い違いに生じるか、数枚が同じ箇所から輪状に生じる。葉は卵形で縁に細かなギザギザがある。茎や葉を切ると中から白い液が飛び出す。 根は太く、クリーム色で、サポニンを多く含み、薬用(肺炎、中耳炎、化膿止め)になる。また、春に伸びた太い芽は御飯に混ぜて食べることができる。 別名は「アリノヒフキ」「オカトトキ」など。「アリノヒフキ」は「蟻の火吹き」で、アリにキキョウの花を噛ませると、口から出す蟻酸(ぎさん)によって花色が赤くなることにちなむ。 |

|

|

学名 |

Platycodon grandiflorus |

|

和名 |

桔梗/梗草/一重草(ききょう) |

|

分類 |

キキョウ科キキョウ属の多年草 |

|

原産地 |

日本固北海道から九州に分布 海外で海外では朝鮮半島、中国に分布 |

|

英名 |

Balloon flower |

|

開花期 |

6~9月 |

|

草丈 |

20~100㎝ |

#StandWithUkraine

「百日草(ひゃくにちそう)」を描きました。

春にMixの花の種を買ってきて植えました。

その中に、ありました。

色や花の形は色々あるようです。

|

昔は花壇向けに栽培され流通していましたが、現在は切り花としても流通している色彩豊かなお花です。 花壇等の地植えですと100日位、花が楽しめることから日本では「百日草(ヒャクニチソウ)」と呼ばれています。 メキシコ高原原産で、メキシコでは16世紀以前から栽培されていた。 日本には江戸時代の1862年頃渡来したが、当初は一重咲きでメキシコ人がかぶる帽子ソンブレロの形に似ていた。 |

#StandWithUkraine

三葉下野(ミツバシモツケ)の花が咲きました。

細い花びらのご弁花です。星形とあるのですが、なかなか星形には咲きません。

花は2~3輪を次々に咲かせます。

か細い花びらが愛おしいくらいです。

自宅のものは草丈30㎝くらいです、

|

三葉下野(ミツバシモツケ) 別名を三葉下野草(ミツバシモツケソウ)ともいう。 茎の色は鮮やかな赤で、よく枝分かれをする。 葉は3出複葉(1枚の葉が3つの小さな葉に分かれた形)で、互い違いに生える(互生)。 小葉は楕円形で、縁にはぎざぎざ(鋸歯)がある。 葉には柄はない。 枝先に緩やかな円錐花序(下のほうになるほど枝分かれする回数が多く、全体をみると円錐形になる)を出し、白い5弁花をつける。 赤い萼片が5枚あり、花弁が落ちた後も星形になって残る。 |

|

|

学名 |

Gillenia trifoliata |

|

和名 |

三葉下野 |

|

分類 |

バラ科ミツバシモツケソウ属(ギレニア属)の多年草 |

|

原産地 |

日本固原産地は北アメリカで、合衆国の南東部に分布 |

|

英名 |

Bowman’s root, Indian physic |

|

開花期 |

5~6月 |

|

草丈 |

60~100㎝ |

#StandWithUkraine

師匠は「向日葵」を描いてきました。

師匠の庭の向日葵はもう咲いたそうです。物置の屋根を超えたそうです。

師匠! 私の庭の向日葵はまだ咲いていません。只今、成長中です、

師匠はお墓の草取りに行ったそうです。

師匠! 大変ですね。熱中症に気を付けてください。

私の家は納骨堂なので、草取りはありません。

昨日は、33.5℃! 暑かった。

今日の予報は36℃!!

暑い日が続きますね。

|

ひまわり(向日葵)の名前の由来 ひまわりという名前の由来は、太陽の動きを追うように花の向きが回っていくことに由来しています。また、英語では「Sunflower(サンフラワー)」と呼ばれるひまわり。これは、その姿が太陽に似ていることから「太陽の花」と呼ばれているそうです。和名も英名も、太陽にとても関わりの深い花といえますね。 ヒマワリの花は、実は太陽を追いかけない。 向日葵は、日の出の前に東を向いてスタンバイし、太陽が上り始めるとその光の方向に合わせて東から西へ向きを変えます。 そして、夜の間にまた、西から東の方へ向きを変え、日の出を待ちます。 この動きをするのは、伸長成長をしている時期で、花を咲かせると、東に向きを固定しほとんど動かなくなります。 |

師匠! 今回は「夏の花」ですね。

私は「矢車草」を描きます。

私たちが矢車草と言っているのは、実は「矢車菊」というそうです。

「矢車草」は、ユキノシタ科ヤグルマソウ属の多年草なのだそうです。

↑矢車草

↑師匠が私にくれた絵手紙

私が師匠に送った絵手紙↓

#StandWithUkraine

姫沙参(ヒメシャジン)の花が咲きました。

昨日の岩沙参の3分の1くらいの草丈です。

花は2輪しか咲いていませんが、蕾があるのでまだ咲きそうです。

自宅のものは、草丈10㎝くらいです。

光の加減で、1枚だけ違う色に写っていますが、同じものです。

|

姫沙参(ヒメシャジン) 茎は細くて、多くは毛がない。 葉は披針形で、多くは互い違いに生える(互生)。 釣鐘状の青紫色の花を下向きに1~10個くらいつける。 花柱(雌しべ)は花冠と同じくらいの長さかやや長い。 萼裂片は細い線形で疎らにぎざぎざ(鋸歯)がある。 変種の深山沙参(ミヤマシャジン)はよく似ているが、花柱(雌しべ)が突き出し萼裂片にぎざぎざがないことで見分ける。 「沙参」は釣鐘人参(ツリガネニンジン)のことで、「姫」は小さいことを指す。 |

|

|

学名 |

Adenophora nikoens |

|

和名 |

姫沙参 |

|

分類 |

キキョウ科ツリガネニンジン属の多年草 |

|

原産地 |

日本固有種で、本州の東北地方南部から中部地方にかけ布し、高山の砂礫地や岩場に生える。 |

|

英名 |

ありません |

|

開花期 |

7~9月 |

|

草丈 |

10~40㎝ |

#StandWithUkraine

岩沙参(イワシャジン)の花が咲きました。

中国の漢方薬「沙参」に由来し岩場に自生する様子から付いた名前です。

野草の愛好家には「沙参に始まり沙参に終わる」と言う格言があるほどポピュラーであるが奥が深い種類です。

何とも言えない華奢な感じがいいんです。

|

沙参は『神農本草経』の上品に収載された生薬です。「味は苦で,性質は微寒。血積,驚気を主治し,寒熱を除き,中を補い肺気を益する」と記され,『名医別録』では「胃痺,心腹痛,結熱,邪気,頭痛皮間の邪熱を治療し,五臓を安んじ,中を補う」と追加されています。 |

|

岩沙参(イワシャジン) 根際から生える葉は卵形である。 茎につく葉は細い披針形で、互い違いに生える(互生)。 葉の縁には鈍いぎざぎざ(鋸歯)がある。 鐘形をした紫色の花が多数垂れ下がる。 花冠の先は浅く5つに裂ける。 花径は15㎜から25㎜くらいである。 萼片は5枚、雄しべは5本である。 花の色は白いものもある。 花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)である。 沙参(シャジン)というのは釣鐘人参(ツリガネニンジン)のことである。 和名の由来は、岩場に生える釣鐘人参(ツリガネニンジン)の仲間というところからきている。

学名 Adenophora takedae 和名 岩沙参 分類 キキョウ科ツリガネニンジン属の多年草 原産地 日本固有種で、※フォッサマグナ要素の植物である。 本州の関東地方から中部地方にかけて分布し、山地の湿った岩場に生える。 英名 ありません 開花期 9~10月 草丈 30~70㎝ |

※フォッサマグナ要素

植物の分布状態は気候や土壌、地質学的歴史などにより決まってくる。フォッサマグナ(糸魚川~静岡構造線の東側の地溝帯)の南半分の地域に限られた分布をする植物群のことをフォッサマグナ要素と呼ぶ。フォッサマグナ要素の植物は、新生代第四期(約300万年前~現代)の激しい気候変動と火山活動という環境で分化した種類とされている。

フォッサマブナ要素には以下のものがある。

イワシャジン(岩沙参)

ハンカイシオガマ(樊噲塩竈)

フジアザミ(富士薊)

マメザクラ(豆桜)

#StandWithUkraine

クレマチス・プリンセスダイアナの花が咲きました。

クレマチスにしては珍しい4弁のチューリップ咲きです。

濃いピンクの花が、次々な咲いて、とても可愛いです。

イギリス原産のこの花は、1997年8月31日に不慮の事故でこの世を去った故故ダイアナ王妃(1981年結婚。1996年に離婚。)への献名。

|

クレマチス・プリンセスダイアナ 花経:4~6cm、花色(ピンク、濃いピンク、赤)、花型:細い茎先に艶のあるピンクのチューリップ咲きで、先が4枚に分かれ大きく開きます。 作出年 1984年 作出者 Barry Fretwell(UK)

学名 Clematis Princess Diana 和名 クレマチス・プリンセスダイアナ 分類 キンポウゲ科・クレマチス属(つる性多年草) 原産地 イギリス 英名 Clematis Princess Diana 開花期 5~10月 樹高(つるの長さ) 2~3m |

#StandWithUkraine

「糸葉春車菊/糸葉波斯菊(イトバハルシャギク)」を描きました。

去年買った小さな株が、倍以上の株になってたくさん咲きました。

糸のように細い葉と鮮やかな黄色が特徴です。

フサフサとした緑の葉の中に、鮮やかな黄色のこの花がたくさん咲いている姿がとてもきれいです。

|

花の形がコスモスそっくりなので、宿根コスモスという名前で流通しているそうです。 スギナのように細い葉なので糸葉イトバです。 ハルシャ(春車)とはペルシャ(波斯)を意味するそうですが、なぜか原産地はペルシャ(イラン)ではなく北米だそうです。 |

#StandWithUkraine