都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

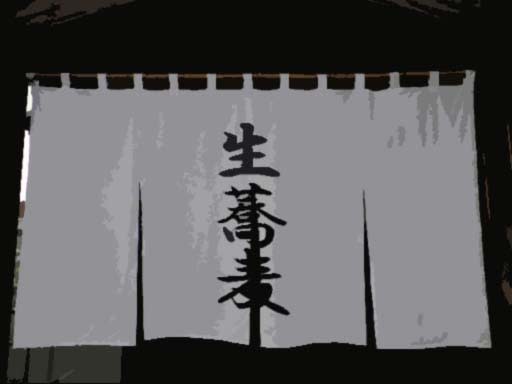

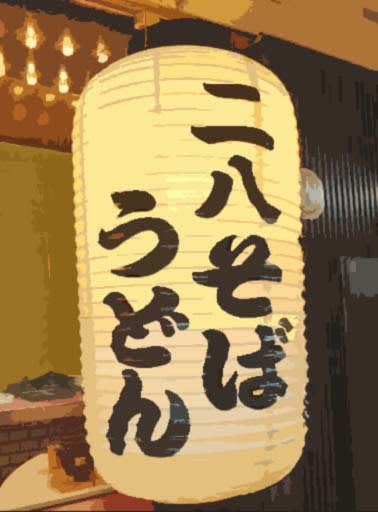

蕎麦屋の暖簾(のれん)に、「生蕎麦」と書かれているのを見たことがあると思います。なんと読みますか?

「き蕎麦」か「なま蕎麦」か、自信が持てない人はいませんか?

「生」を「なま」と読む場合は「何も手を加えていない状態」を指します。

「生卵」、「生野菜」、「生肉」・・・。最近では「生足」というのもあります。

また、「き」と読む場合は「混じり気がない純粋な状態」のことです。

「生糸」、「生一本」、「生真面目」・・・などです。

もうお分かりだと思います。

「生蕎麦(きそば)」です。小麦粉などのつなぎをまったく使わないでそば粉だけで打ったそば(生粉打ちそば)のことです。

言葉のルーツは、江戸時代中期以降、小麦粉をつなぎとして使うようになり、小麦粉の量が徐々に増えていきました。

そばの品質の低下をまねき「二八そば」が粗悪なそばの代名詞になった為に、高級店が格の違いを強調するために「生蕎麦」や「手打ち」を看板に掲げるようになったのが始まりといわれます。

そばの品質の低下をまねき「二八そば」が粗悪なそばの代名詞になった為に、高級店が格の違いを強調するために「生蕎麦」や「手打ち」を看板に掲げるようになったのが始まりといわれます。

「二八そば」はそば粉8に対して小麦粉(当時はうどん粉)2の割合で、「2×8=16」16文で売ったそうです。

しかし、この時代には製麺機が無かったので、どちらも手打ちであった。ところが、幕末頃になると、「二八そば」までもが「手打ち」や「御膳生蕎麦」を看板にするようになり、その区別がなくなってしまいました。

現在では、「生蕎麦」や「御膳」と看板、のれんに書かれているのは、そのなごりであり、必ずしも粉打ちそばの意味ではありません。

蕎麦粉の割合が明らかに低いと思われる駅前の低価格立ち食い蕎麦店等でも「きそば」のぼりは堂々と掲げられており、その意味は希薄化してしまっています。

そのため、蕎麦粉だけの蕎麦を売りにしている蕎麦屋は、分かりやすく表示するため「十割蕎麦」あるいは「生粉打ちそば」という表現を用いることがあります。

分かったところで、スーパーなどで見かける「生そば」はなんと読みますか?

これは、「なまそば」と読みます。これは「乾燥そば」と区別するためのものです。「そば」はひらがなで書くのが一般的です。

「生卵」を「きたまご」と読む人はいないと思います。

したっけ。

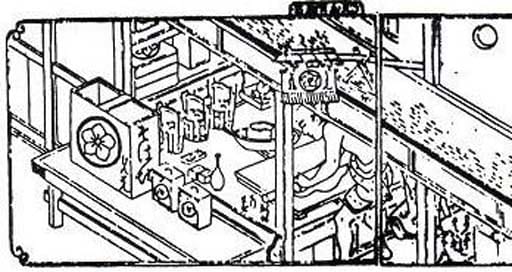

もり蕎麦はなぜ「蒸籠(せいろ・そいろう)」に盛られているのでしょう。水気を切るためといわれれば、その通りでしょう。ただ水を切るためだけなら、わざわざ「蒸籠」にする必要はないと思います。簾(すだれ)状のものが下に敷かれていれさえすればいいのですから。

もり蕎麦はなぜ「蒸籠(せいろ・そいろう)」に盛られているのでしょう。水気を切るためといわれれば、その通りでしょう。ただ水を切るためだけなら、わざわざ「蒸籠」にする必要はないと思います。簾(すだれ)状のものが下に敷かれていれさえすればいいのですから。

蕎麦といえば、昔は「蕎麦切り」言われたようです。

現在の一般的な蕎麦の食べ方と言えば、蕎麦を茹でて水で洗ったものを、冷たい蕎麦なら「笊(ざる)」や「皿」にもって汁につけて食べます。

暖かい蕎麦なら洗った蕎麦をもう一度温め、椀に入れて熱い汁をかけて食べる、いわゆる「掛け蕎麦」が知られています。

ただ、今でこそ当たり前なこの食べ方が、蕎麦切りが発生した当時は少し違ったものだったようです。

江戸で「蕎麦切り」の言葉が最初に見られる書物は『慈性日記』(近江の僧侶)で、1614年(慶弔19年)2月3日に「常明寺でそば切りを振舞われた」と書いてあるものだとされてきました。

ところが、最近になって木曽郡大桑村の臨済宗妙心寺派の寺「定勝寺」が、1574年(天正2年)に仏殿の修理を行った時の『番匠作事日記』の3月16日の条に、落成祝いに寄進された品物が書いてあり、中に「徳利一ツ、ツハフクロ一ツ 千淡内」、「振舞ソハキリ 金永」と書かれていたことが発見されたそうです。

また、食べ方の初見は『中山日録』(尾張公のお供で旅した儒者堀杏庵による)に1636年(寛永13年)4月4日のこととして「蕎麦切は冷麦のように長細く冷たく作られている。少量の味醤を加え、鰹粉と葱韮(そうきゅう、葱類)を入れた大根の絞り汁で、この蕎麦を食べる。大まかに噛んで食すると、味わいはまことに良い。」とあるそうです。

麺としての蕎麦・蕎麦切は寺で出されるか、茶の席で出されるかで、しばらくは庶民の食べ物では無かったようです。

「蕎麦切り」が発明された当時は蒸し蕎麦が主流だったということです。蕎麦はうどん粉(小麦粉)などと違い、非常に繋がりにくく麺にするのは難しかったのです。

当時の蕎麦は十割蕎麦だったために、「蕎麦切り」の考案によって、なんとか麺にするところまではたどり着きましたが、まだまだ茹でて洗うなどといった手法に耐えうるほどの強度を、当時の「切り蕎麦」は持ち合わせていなかったようです。

そこで考えられたのが「蒸籠(せいろ)」で蒸すことでした。しかも、その発想は当時、蒸籠を使っていた菓子屋から出たようです。菓子屋で蒸した蕎麦を出していたようです。

「蕎麦切り」の製法を記した最初の記録は、1643年(寛永20年)に出された『料理物語(著者不詳)』だそうです。この記述によれば、そばは茹でてから蒸して仕上げると書かれているそうです。

そして、この後「蒸し蕎麦切り」と称し、湯通しせず蒸籠で蒸すだけのそばが流行るようになったということです。

今でも蕎麦屋に入ると、蒸籠にもった蕎麦を「蒸籠蕎麦(せいろそば)」と品書きに表示している所がありますが、この名残だそうです。

では、「蒸し蕎麦」を、当時はどのようにして汁をつけて食べていたのでしょう。蒸したそばを平椀や皿にもって食べたことは分かっているのですが、汁をどのようにつけて食べていたかは、正確には分かっていないそうです。

1692年(元禄5年)に出された艸田寸木子(くさだすんぼくし)の『女重宝記(おんなちょうほうき)』には、「そうめんの食べ方」という女性のための教訓が書かれているそうです。それによると。「そうめんは汁の器に椀からすくい入れて食べる」と書かれているそうです。

うどんも同様としているため、蕎麦も同じように食べられていたと考えるのが自然です。すなわち、最初から現在の「ざるそば」の食べ方、だったと推測されます。

また、「女重宝記」は、女は男のように汁をかけて食べてはいけないと書かれていて、皿または椀にもったそばに直接汁をかけて食べる、いわゆる「ぶっかけ」で食べる男がいたことも伺えるということです。

現在、冷たいそばと言えば「もり」か「ざる」ですが、名称自体の登場は「ざる」の方が早いそうです。

「ざるそば」の元祖は、江戸中期に深川洲崎にあった「伊勢屋」で、竹で編んだ笊(ざる)に盛って「ざる」と名乗り評判になったということが、1735年(享保20年)刊の『続江戸砂子(えどすなご)』に江戸の名物として紹介されているそうです。

「ざるそば」の元祖は、江戸中期に深川洲崎にあった「伊勢屋」で、竹で編んだ笊(ざる)に盛って「ざる」と名乗り評判になったということが、1735年(享保20年)刊の『続江戸砂子(えどすなご)』に江戸の名物として紹介されているそうです。

これは、「もり」という形態の蕎麦は早くからあったのですが、「ざる」という名称が出現したが「もり」という名称で呼ばれたのは、その後のことだったということです。

1751年(寛延4年)刊『蕎麦全書』には、「ぶっかけ」は新材木町(現在の日本橋あたり)にあった「信濃屋」が始まりと書かれているそうです。

元禄初期には下賎な食べ方とみられていたようですが、便利さから広まり流行っていったようです。

「ぶっかけ」が、流行ることによって、それまでの汁につけて食べていた「蕎麦切り」は「もり」と呼んで区別されるようになったようです。また「ぶっかけ」は「かけ」と略して呼ばれるようになったということです。

「ざるそば」ができたから「もり」という名称が生まれたのか、「ぶっかけ」ができたから「もり」になったのかはあいまいです。

1773年(安永2年)の『俳流器の水』初編に「お二かいハぶっかけ二ツもり一ツ」の句が見えるので、既にこの時代には一般に使われていたようです。

1773年(安永2年)の『俳流器の水』初編に「お二かいハぶっかけ二ツもり一ツ」の句が見えるので、既にこの時代には一般に使われていたようです。

その後、独立したそば屋が出来たり、小麦をつなぎに使う蕎麦が登場したりして、蒸した蕎麦はすたれましたが蒸籠に盛る様式は残りました。おそらく、その時水切りの役に立つ事が「蒸籠」を生き残らせたのでしょう。

「蒸籠に盛る蕎麦を盛りといひ、盛蕎麦の下略なり」と、喜田川守貞著、起稿は1837年(天保8年)の『守貞漫稿』あるが、「高く盛りあげるからもり」とも言われる。

「蒸籠に盛る蕎麦を盛りといひ、盛蕎麦の下略なり」と、喜田川守貞著、起稿は1837年(天保8年)の『守貞漫稿』あるが、「高く盛りあげるからもり」とも言われる。

「もり」にもみ海苔をかけて、蒸籠も替えて「ざるそば」として売り出したのは、明治以降のことである。

なお、世間でよく言われている「もり」と「ざる」の違いは、海苔がのっているか、いないかの違いだというのは、誤った俗説です

「ざるそば」は、「もり」とは明確に区別する為、汁もぐんとコクの深いざる汁を用いるのが決まりだった。「ざる汁」とは、普通の「かえし(煮かえし)」にさらに、みりんを混ぜた「御膳がえし」を加えた辛汁のことです。

かえし【返し】

醤油と砂糖を混ぜ合わせたものをいう。これに、味醂を加える場合もある。

醤油を「煮返す」ことからきた言葉といわれている。返しをねかせることで、醤油の角をとり、まろやかにする。また、醤油の劣化を抑えるなどの効果があるとされている。そば店では、一般的に返しにだしを合わせてだし汁を作る。

しかし、近年では、一部の老舗などを別として「ざる汁」を別に作る店は非常に少なくなっており、一般には「もり」と「ざる」の違いはもみ海苔の有無だけになってしまっているようです。

したっけ。

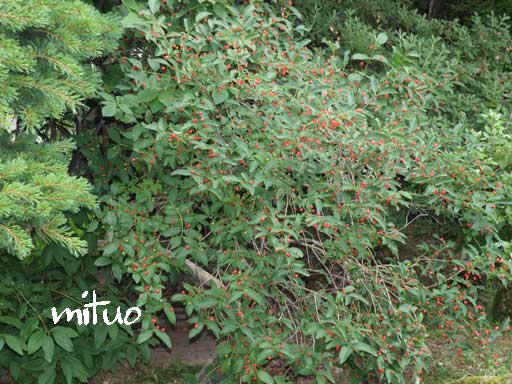

6月に紹介した「紅花瓢箪木(ベニバナヒョウタンボク)」に実がなりました。

「ヒョウタンボク」の語源にもなったように、5㎜から10㎜くらいの実が2個くっついて瓢箪のような形をしています。

真っ赤で、艶があって可愛い実です。美味しそうに見えますが、人間は食べないでください。有毒だそうです。

鳥は食べています。消化器官が違うのでしょう。自然は何でも人間が食べないように、鳥の分を残してあるのかもしれません。

したっけ。

2012年夏。日本は国中が「節電騒動」に巻き込まれています。いわずと知れた「原発停止」に端を発しています。

昨日はこちらでも、32.3度でした。政府と電力会社が掲げる「節電の夏」はどうなるのでしょう。

1970年代の夏。同じようなことがあったのを覚えていますか?

1970年代は2度、原油の供給ひっ迫の影響から原油価格が高騰する「オイルショック」がありました。

1度目は1973年(昭和48年)でした。社会現象としてよく語られるのは、トイレットペーパーの買い占め騒動です。店頭からトイレットペーパーが消えたのです。発売日は予告され長蛇の列でした。

オイルショックのことをよく知らない世代の方でも、この騒動については耳にしたことがあるのでは・・・。

「第一次オイルショック」と言われる1973年には、エネルギー対策の一環として、深夜の電力消費の抑制をしました。

「テレビの深夜放送の休止(たぶん11時終了?)」、「ネオンサインの早期消灯」、「ガソリンスタンドの日曜休業」、「プロ野球のナイターの開始時間の繰り上げ」、「週刊誌や漫画雑誌のページ数の削減」といった資源の削減が行われました。

そして、「大型公共事業の凍結・縮小」、「雇用調整(新規採用の停止、残業時間の短縮など)」、「関連産業の技術方向の見直し」など色々な対策をとりました。

そして、1979年(昭和54年)に「第二次オイルショック」が起きました。

この時には、第一次オイルショックを経験済みだったため、第一次で実施した省エネルギー対策(深夜放送の自粛、ガソリンスタンドの日祝日休業など)と、企業の自助努力による合理化などで、混乱は少なかったはずです。

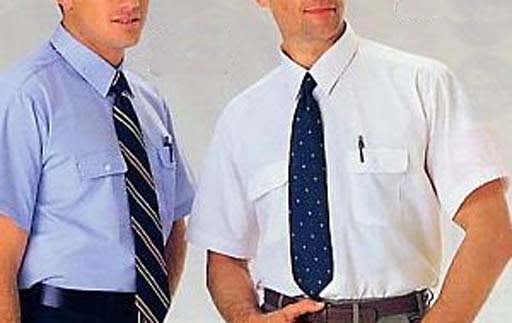

その年(1979年)6月6日、オイルショック後の省エネルギー対策で登場したのが半袖スーツ「省エネルック」です。大平正芳首相自らが首相官邸で国民にアピールしました。涼しそうに見えましたが「かっこいい」という反応は少なく、半そでスーツはほとんど普及することはなく、ほとんど忘れられた存在になって定着しませんでした。

その年(1979年)6月6日、オイルショック後の省エネルギー対策で登場したのが半袖スーツ「省エネルック」です。大平正芳首相自らが首相官邸で国民にアピールしました。涼しそうに見えましたが「かっこいい」という反応は少なく、半そでスーツはほとんど普及することはなく、ほとんど忘れられた存在になって定着しませんでした。

実を言うと、このとき私も半そでスーツを買いました。紳士服売り場に一斉に並びましたから買った人も多いと思います。

その後、1994年(平成6年)、羽田孜元首相が半袖スーツを愛用したことで一時的に話題になりました。

2012年夏。クールビズは取りざたされていますが、深夜の電力消費の削減は何故行わないのでしょう。当時、先にあげた、「テレビ」、「ネオン」、「ガソリンスタンド」、「ナイター」等のほか飲食店も11時閉店でしたが文句を言う人はいませんでした。

深夜に、たいした意味もないものを延々と放送することをやめるだけでもかなりの電力削減になると思うのですが。

政治家の大先生諸氏が、オイルショックの経験を忘れているとは思えません。

私には、福島の事故の検証も終わらないうちの、大飯原発を再稼動したお歴々には、こういったことを実行することで「原発なし」でも大丈夫という結果を恐れているようにしか見えないのですが・・・。

原発にどれだけの金銀財宝が埋まっているのか知る由もない私の僻み(ひがみ)でしょうか。

★おまけ★

半袖のワイシャツのことです。ホンコンシャツは商標名ですが、1961年(昭和36年)に大流行しました。それまで、半そでのワイシャツはなかったのです。当時、中学生だった私も着ていました。袖先にV字の割れ目があるので、ちょいとめくって着るのがオシャレでした。

したっけ。

「カニ族」とは1960年(昭和35年)~70年代に流行した言葉で、大きなリュックサックを背負った若い旅行者のことです。当時、車を持つ若者は少なく、旅行の移動手段は主に鉄道が使われていました。横幅の大きなリュックサックを背負って改札を通る際、リュックサックが邪魔で通過出来ず、横歩きになること、ま たこうしたリュックサックを背負った人の後姿がカニに似ていたことから「カニ族」と呼ばれるようになりました。

たこうしたリュックサックを背負った人の後姿がカニに似ていたことから「カニ族」と呼ばれるようになりました。

1964年(昭和39年)の東京オリンピックを境に人々が旅行する様になり、知床ブームにより北海道に押し寄せる若者が急増しました。

若者は汽車で押しかけ、国道に出て「ウトロ」、「標茶」などと書いたダンボールを持って親指を立てヒッチハイクをしていました。駅舎の軒先には何十人もの人が野宿していました。

やがて、ヒッチハイクをする若者の傍若無人な行動が目立ち始め車は止まらなくなります。

その頃から、徒歩やヒッチハイクは少なくなり、自転車の旅行者が増えていきます。

しかし、一般民家を訪れ食事を求めたり、宿泊を求めたりして社会問題化しました。

このため、駅周辺や観光地には、市町村や国鉄(現JR)が「カニの家」というテント張りの簡易宿泊施設が設けるようになりました。食堂が「カニの家」を併設するようにもなりました。(JR設立は1987年4月1日。)

「カニの家」は若者の情報交換の場にもなりました。

その後、1987年~ 1988年ころから、夏(7~8月)にバイクで北海道に渡り、ツーリングをするようになります。彼らは「ミツバチ族」と呼ばれました。

1986年には大阪・東京からそれぞれ北海道を結ぶ、バイク旅行のための列車(バイクを運搬する列車やバイクと一緒に移動出来る列車)も運行を開始し、「ミツバチ族」という言葉も広く普及しました。

「ミツバチ族」とは、ライダーが乗っていたバイクの排気音がミツバチの羽音に似ていることに由来します。「ブンブン族」とも言われました。

当然、「カニの家」は「ハチの家」と名称が変わりました。

ただし、バイク旅行のための列車が運行をやめた1998年辺りから死語となり、現在では「カニの家」も「ハチの家」もありません。

したっけ。

各地で梅雨明けのニュースが報じられています。梅雨中はいろいろな雨が降ったと思います。雨と一口に言っても日本語には数多くの雨がありますから・・・。

次にあげる雨はなんと読みますか?また、どんな雨でしょう?

① 喜雨

② 霧雨

③ 小糠雨

④ 五月雨

⑤ 小夜時雨

⑥ 時雨

⑦ 篠突く雨

⑧ 驟雨

⑨ 梅雨

⑩ 菜種梅雨

⑪ 涙雨

⑫ 白雨

⑬ 春雨

⑭ 氷雨

⑮ 村雨

⑯ 遣らずの雨

① き‐う【喜雨】

日照り続きのあとに降る雨。慈雨。《季 夏》「―到る絶えて久しき戸樋(とひ)奏で/虚子」

② きり‐さめ【霧雨】

霧のような細かい雨。水滴の直径0.5ミリ未満をいい、低い層雲から降る。糠雨(ぬかあめ)。小糠雨。きりあめ。《季 秋》

③ こぬか‐あめ【小糠雨】

雨滴が霧のように細かい雨。ぬか雨。

「雨の御堂筋」:小糠雨降る 御堂筋 こころ変わりな 夜の雨 あなた・・・♪

④ さ‐みだれ【五月雨】

《「さ」は五月(さつき)などの「さ」、「みだれ」は水垂(みだれ)か》陰暦5月ごろに降りつづく長雨。梅雨。つゆ。さつきあめ。《季 夏》「―を集めて早し最上川/芭蕉」

⑤ さよ‐しぐれ【小夜時雨】

夜降る時雨。《季 冬》

⑥ しぐれ【時雨】

秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨。《季 冬》「天地(あめつち)の間にほろと―かな/虚子」

⑦ しの‐つ・く(雨)【篠突く(雨)】

篠竹を束ねたものが落ちてくるように、激しく降る雨。◆静かに降る雨の意で使うのは誤り。

⑧ しゅう‐う【驟雨】

急にどっと降りだして、しばらくするとやんでしまう雨。にわか雨。夕立。《季夏》「地下鉄道―に濡れし人乗り来る/誓子」

⑨ つゆ(ばい‐う)【梅雨/×黴雨】

6月上旬から7月上・中旬にかけて、本州以南から朝鮮半島、揚子江流域に顕著に現れる季節的な雨。梅雨前線上を小低気圧が次々に東進して雨を降らせるもの。入梅の前に走り梅雨(づゆ)の見られることが多く、中休みには五月晴(さつきば)れとなることもあり、梅雨明けは雷を伴うことが多い。つゆ。さみだれ。《季 夏》「草の戸の開きしままなる―かな/虚子」◆五月の晴天を「五月晴れ」というのは誤り。

⑩ なたね‐づゆ【菜種梅雨】

菜の花の咲く3月下旬から4月にかけて、連日降りつづく寒々とした小雨。《季 春》「―念仏の膝(ひざ)つめあはせ/信子」

⑪ なみだ‐あめ【涙雨】

1 悲しみの涙が化して降ると思われる雨。2 ほんの少し降る雨。

⑫ はく‐う【白雨】

明るい空から降る雨。にわか雨。

⑬ はる‐さめ(しゅんう)【春雨】

1 春、しとしとと静かに降る雨。しゅんう。《季 春》「―やものがたりゆく簑(みの)と傘/蕪村」

⑭ ひ‐さめ【氷雨】

1 雹(ひょう)や霰(あられ)のこと。《季夏》2 冷たい雨。また、みぞれ。《季 冬》

♪「氷雨」:飲ませて下さいもう少し・・・

⑮ むら‐さめ【群雨/叢雨/村雨】

ひとしきり激しく降り、やんではまた降る雨。にわか雨。驟雨(しゅうう)。

⑯ やらず‐の‐あめ【遣らずの雨】

帰ろうとする人をひきとめるかのように降ってくる雨。個人的には、この雨が好きです。しかし、こんな状況になった経験はありません。

★おまけ★

「そぼ降る雨」と表現することがありますが、どのような雨でしょう。

この「そぼ」は、「しょぼ」の音変化だそうです。「しょぼくれた雨」、「しょぼい雨」となると、今までのしっとりとしたイメージが崩れてしまいますね。

したっけ。

随分前のことを、「とうの昔」、「とっくの昔」と言ったことはありませんか。

「おいおい、いつの話しをしているんだよ。彼女とはとっくの昔に別れたよ。」

とか、

「いつまでそんなこと言ってんのよ。そんな約束したの、とうに忘れたわよ。」

という風に使います。

本当に昔の場合はもちろんですが、つい最近のことでも、すごく前のことだと強調したいときに使います。この場合、たいていは早く忘れたいことなどに使います。

この「とう」、「とっく」を、「遠く」だと勘違いしていませんか。

「はるか遠い昔」とか「遠い遠い昔の話」などといいますから無理もありません。

「とうの昔」は「十の昔」で十年前だなんていうのは大間違いです。

正しくは、「疾し(とし)」の連用形、「疾く(とく)」が音変化し「疾っく」、「疾う」になった言葉なのです。

「疾し(とし)」は、鋭い様を表す「利し・鋭し」と同源の言葉です。「疾し(とし)」は、まさに時間の経過が早い様子を表現する言葉なのです。

そうだったのかと、納得してくれましたか。しかし、ある程度の年配の方なら必ず知っているはずなのです。

「思えばいと疾しこの年月~♪」思い出しましたか、「仰げば尊し」も一節です。

「振り返ってみれば、なんと年月の流れは早かったことよ。」という意味です。

わかって歌っていましたか・・・。

しかし、振り返ってみると本当に年月の流れは早いものです。若い若いと思っていたら、もう○○歳です。

したっけ。

「うそ」の「う」は「烏」と書きカラスのことです。「そ」は「素人(しろうと)」の「素」で白いという意味です。つまり「烏素(うそ)」は「白いカラス」という意味になり、実際にはありえないものという事だそうです。

昔、中国の延陵に「玉須(ぎょくす)」と言う鳥屋がいました。その友人が「君は鳥に詳しいだろうが、白いカラスなんていないだろう」と聞きました。すると玉須は「白いカラスなら私の家にいるよ」と、口からでまかせを言ったそうです。

友人が行ってみるとただの黒いカラスばかりであったということです。

このことから、いい加減な事を「うそ」と言うようになりました。

さらにこの話が日本に入ってきた時、「玉須」を訓読みして「だます」と言う言葉が生まれたとも言われています。

なるほどと納得していただけましたか?

ただこれは、あまりにもよくできていて誰かが考えた「嘘(うそ)」だと思います。騙されないでください。

ちなみに、「うそ」の正確な語源はわからないそうです。

① 「軽率」、「そそっかしい」を意味する「をそ」の転訛とする説。

② 中国では「嘘」は、「息を吐くこと」「口を開いて笑う」意味で使われたため、知らない振りをしたり、とぼけたりしたりすりことを「うそ」というようになったとする説。

③ 「浮空(うきそら)」の略語とする説。

「嘘」の意味で、奈良時代には「偽り(いつはり)」、平安時代には「空言(そらごと)」、が使われていたそうです。

「うそ」という言葉が使われだしたのは、平安末期から室町時代のことだそうです。

★」おまけ★

「烏」という字は「鳥」の「-」が一本足りません。これは「目」に当たります。「カラス」は身体も黒いので目がどこにあるか分からないからだとか・・・。

「烏」という字は「鳥」の「-」が一本足りません。これは「目」に当たります。「カラス」は身体も黒いので目がどこにあるか分からないからだとか・・・。

カラスはどっちを向いていますか?

したっけ。