都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

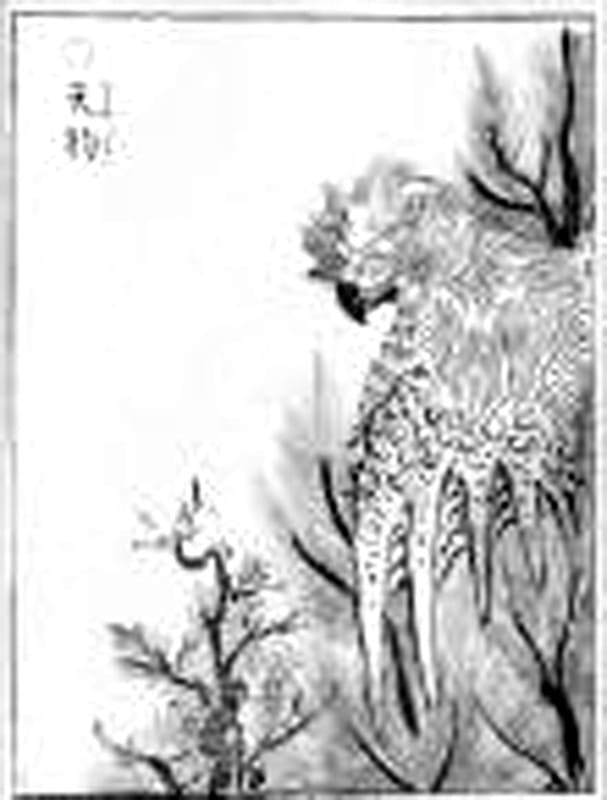

最初に言及しておくのは、謂わば「原天狗」とも言うべき存在だと考えられます。

最初に言及しておくのは、謂わば「原天狗」とも言うべき存在だと考えられます。

これは大陸での「天狗」と、それを直輸入した我が国最初期の天狗像です。つまり、端的に言えば、虚空を飛ぶ尋常ならざるものを指す言葉で、むしろ天文現象であり、後の民俗伝承的な天狗とは異なるものだと考えられているのです。

そもそも大陸における天狗とは、尾を引く流星又は彗星の事を指します。実際に司馬遷(シーマー・チェン:BC80年の11月 6日没)の「史記」や「五雑俎(ござっそ)」などの文献では音を発して飛ぶ星を天狗星と称しています。さらに「史記」には、奔星(ほんせい:流星)の墜ちた所には狗(いぬ)の様な生き物が見られると記しています。この一種の 雷獣のような異獣の伝承から流星を「天の狗(てんのいぬ)」と呼んだのだと思われます。

雷獣のような異獣の伝承から流星を「天の狗(てんのいぬ)」と呼んだのだと思われます。

大陸の伝承では、天が見させてくれた皆既日食「天の狗」が約束のように来て太陽をかじった。つまり、日食は「天の狗」が太陽をかじったとされていたのです。

日本では天狗は山の精、川の精、もしくは古木の精とも考えられている、山の妖怪の代表のひとつです。

日本では天狗は山の精、川の精、もしくは古木の精とも考えられている、山の妖怪の代表のひとつです。

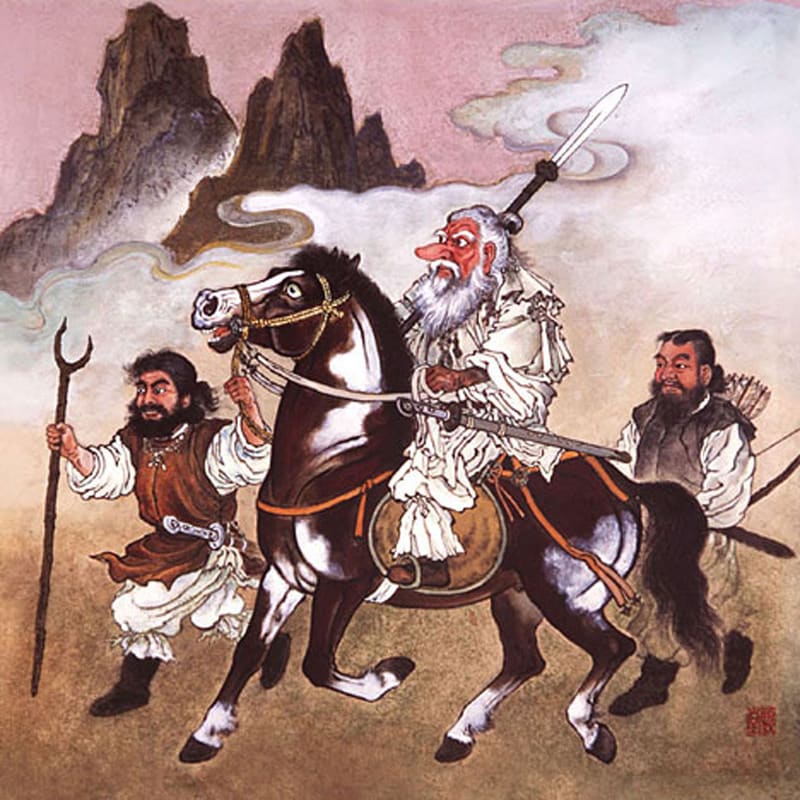

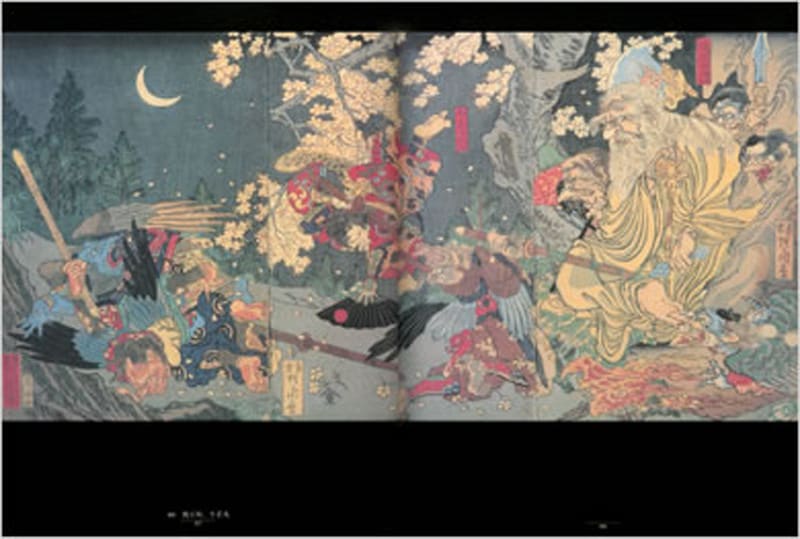

山伏の姿で赤い顔と高い鼻を持ち、長くて白い鬚を生やしているという。手には羽団扇 (はねうちわ)を持っているという。 そして、怪力で、様々な妖術を使うといわれます。

(はねうちわ)を持っているという。 そして、怪力で、様々な妖術を使うといわれます。

江戸時代中期までに完成したとされる書「天狗経」によると、日本全国の山々には、名の知られた四十八の大天狗と、12万5千5百の天狗が棲んでいるとされています。

「天狗」には種類もかなりいて、「大天狗」「小天狗」「木の葉天狗(小天狗のことだともいい、「木っ葉天狗」ともいう)「烏天狗(からすてんぐ)」など、様々いるのです。

「小天狗」の能力は低いらしい。彼等は「天狗(大天狗)」の手下であるという。「烏天狗」は「大天狗」の子分だといわれ、よく「大天狗」に率いられて、全国の山々を駆け巡ったといわれています。

「天狗」の中でも有名なものは「鞍馬天狗(くらまてんぐ)」であろう。かの、「源義経(みなもとのよしつね)」がまだ、「牛若丸」」と呼ばれていた頃に、彼に剣術を教えた鞍馬山に棲む天狗でしょう。

仏教僧は、悟りを開き、徳をつみ、仏の国といわれる極楽浄土へと昇っていく。ところが、邪心を持ったり、戒律をやぶったり、淫欲や食欲に落ちぶれた者は、魔道に堕ちる。この魔道のことを「天狗道」と呼び、その者は「天狗」に生まれ変わってしまうのです。

仏教僧は、悟りを開き、徳をつみ、仏の国といわれる極楽浄土へと昇っていく。ところが、邪心を持ったり、戒律をやぶったり、淫欲や食欲に落ちぶれた者は、魔道に堕ちる。この魔道のことを「天狗道」と呼び、その者は「天狗」に生まれ変わってしまうのです。

また、そこから、仏教僧たちは二つの道に別れます。

まず、生前にいくらか、善の心を持っていた僧は、「善天狗」となり、修行僧の守護や、参拝客を事故や魔物から守るのです。

一方「悪天狗」は、生前悪心のあった僧が生まれ変わり、修行僧のさまたげをして、同じ「天狗道」に落とそうと狙っています。

また、「祟徳上皇(すとくじょうこう)」は平家一門の企みによって、無理に退位させられ、保元の乱に敗れて四国に流されたまま、恨みながら死んでいった。

しかし、一説では生きながら魔道に堕ち、天狗になったという説もあります。

起源としては、「旧事記(くじき)」(聖徳太子と蘇我馬子らが共に編まれた日本最初の修 史)という、「古事記」より、もっと古くに記されていたとされる神話には「素戔鳴尊(すさのおのみこと)」の体内から猛気が吐物となって出され、それが変化して「天狗神(あまのざこがみ)」となったと記されています。

これが天狗の元祖であろうと、江戸時代の天狗論者、諦忍(たいにん)が「天狗名義考」に記しています。

鞍馬寺は奥の院魔王殿、その付近はいつも不思議な霊気が漂ってい る。昼なお暗い杉 木立の中、むき出しに累々とした奇岩は、2億5千年前に海底から隆起した水成岩である。

る。昼なお暗い杉 木立の中、むき出しに累々とした奇岩は、2億5千年前に海底から隆起した水成岩である。

時空を超えて地球にやってきたサナート・クマラの舞台にふさわしい。鞍馬はサナート・クマラの音写といわれる。

ヒマラヤ山中でおこなわれている満月際と同じ祭りが鞍馬で行われているのは、全くの偶然だろうか。不思議だ。

ヒマラヤ山中でおこなわれている満月際と同じ祭りが鞍馬で行われているのは、全くの偶然だろうか。不思議だ。

五月満月(ウエサク)際:5月の満月が中天にかかる頃、ろうそくを手にした大勢の参拝者が黙々と本堂に集まって、霊水と護摩供(ごまく)を受け、月が輝きを失う未明までみんなで祈りを捧げる誠にエキゾチックな祭りである。

この満月祭は、南方仏教の祭りである「ウエサク祭」の影響が強い。

悪天狗:山神山霊には荒魂的荒暴があり,暴風雨を起こし,怪音を発し人をさらうと信じられ たから,これが天狗に投影されて悪天狗の恐怖が生まれたのです。

善天狗:修験道の寺院や霊場や修行者を守る護法善神で,〈南無満山護法善神〉といって礼拝される。 護法童子(護法),金剛童子としてまつられるのはその山の山神(山の神)たる天狗です。

烏天狗(からすてんぐ):山伏や修験者などの山に住む修行者であったとか、山岳民族であっ たともいわれており、そういった山に住む人々に自然の猛威や山賊・盗賊の恐怖を重ねたものが烏天狗であると考えられる。

鴉天狗(からすてんぐ)

鞍馬天狗(くらまてんぐ)

大天狗(おおてんぐ)

魔王大僧正(まおうだいそうじょう): 襟立衣は天狗の総大将と言われる鞍馬の魔王大僧正の衣とされている。魔王大僧正は鞍馬寺の本尊である多聞天の夜の姿で、絶大な除魔招福の力を持っており、牛若丸に武術と兵法を教えたと言われている。

太郎坊(たろうぼう)

小天狗(こてんぐ)

鼻高天狗(はなたかてんぐ)

魔王尊(まおうそん):毘沙門天(サナート・クマラ)で,今から650万年前、はるか宇宙のかなたの金星から、白熱の炎に包まれ天地を揺るがす轟音とともに鞍馬山に降臨した。地上の創造と破壊を司る「「護法魔王尊」といわれる。

木の葉天狗(このはてんぐ)

木っ葉天狗(こっぱてんぐ)

狗賓(ぐひん)

天河の神(テンゴヌカミ)

飯綱権現(いいづなごんげん)

加藍坊(がらんぼう)

川天狗(かわてんぐ)

一品宝珠権現(いっぽんほうじゅだいごんげん):宝珠は潮満つ珠、潮干る珠で、一品法壽は水の神のことである。

天狗(てんこう)

天狗様(てんぎゃん)

山天狗(やまてんぐ)

狗賓様(ぐひんさま)

狗賓さん(ぐひんさん)

守護神様(しゅごじんさま)

芝天狗(しばてんぐ)

祟徳院(すとくいん)

秋葉三尺坊(あきばさんじゃくぼう)

自惚天狗(うぬぼれてんぐ)

尼法師天狗(あまほうしてんぐ)

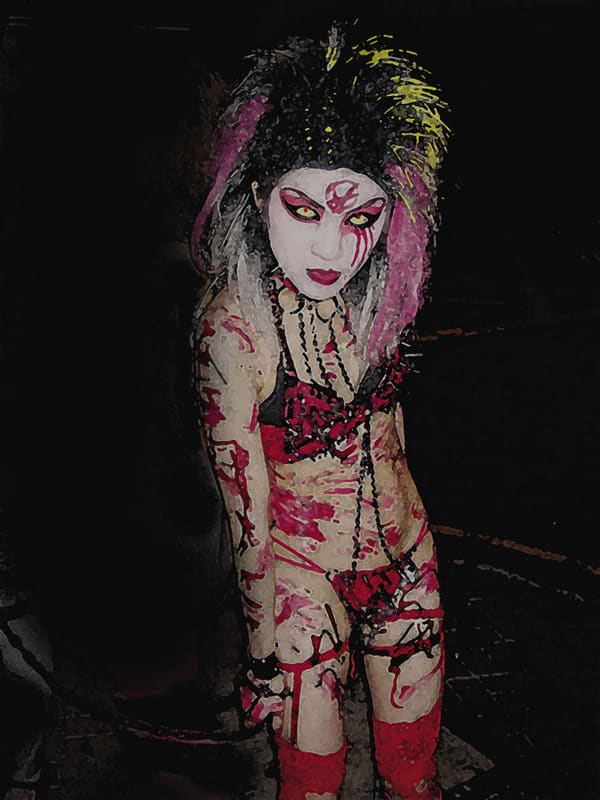

女天狗(めてんぐ):女性の天狗。女天狗は驕慢な性格の尼法師がなるもの で、顔は天狗に

で、顔は天狗に 似るが、もとが尼のために頭は剃髪しており、背に翼を持ち、法衣を身にまとっているという。男性の天狗が各時代で様々な性格的変容を見せるのとは違って、女天狗は邪であるか、もしくは、尊ばれるほどの霊力を持たない存在のようです。

似るが、もとが尼のために頭は剃髪しており、背に翼を持ち、法衣を身にまとっているという。男性の天狗が各時代で様々な性格的変容を見せるのとは違って、女天狗は邪であるか、もしくは、尊ばれるほどの霊力を持たない存在のようです。

天狗裸子(てんぐのはだかご)

天狗(あまきつね)

天狐(あまつきつね):日本で最初に記された天狗は、『日本書記』に見える流星の描写で あり、「天狗(ア

あり、「天狗(ア マツキツネ)」と呼 ばれたもの。こ れすなわち、千年を生きるといわれる霊獣であり稲荷信仰にも繋がる「天狐(てんこ)」と同一のものとされています

マツキツネ)」と呼 ばれたもの。こ れすなわち、千年を生きるといわれる霊獣であり稲荷信仰にも繋がる「天狐(てんこ)」と同一のものとされています

天狗(あまつととね)

鳶天狗(とびてんぐ)

・・・

まだまだいるようですがこの辺で・・・。

したっけ。

鬼について考える

おに【鬼】《「おん(隠)」の音変化で、隠れて見えないものの意とも》

仏教、陰陽道(おんようどう)に基づく想像上の怪物。人間の形をして、頭には角を生やし、口は横に裂けて鋭い牙(きば)をもち、裸で腰にトラの皮の褌(ふんどし)を締める。性質は荒く、手に金棒を握る。地獄には赤鬼・青鬼が住むという。

辞書:【大辞泉】より

「おに」の語源について多くの本が判で押したように、源順(みなもとのしたごう)「倭名類聚鈔(わみょうるいじょうしょう)」(937年頃)の「隠(おぬ)が訛ったもの」という説を取っています。

「おに」の語源について多くの本が判で押したように、源順(みなもとのしたごう)「倭名類聚鈔(わみょうるいじょうしょう)」(937年頃)の「隠(おぬ)が訛ったもの」という説を取っています。

現在「鬼」という字は普通「おに」と読まれていますが、有名な「九鬼文書(くかみもんじょ)」のように「かみ」と読むこともあります。また古代には「もの」と読んだ例もあるようです。「もののけ」の「もの」ですね。

「九鬼文書」は、記紀(古事記・日本書紀)に漏れた神代の記録を書き継いだものとして貴重な資料である。尚、鬼という字は角がない「」が正式である。

この文字は中国ではgui(キ)と読み、人間の霊魂あるいは亡霊を意味する文字ですが、日本では初期の段階では霊的な存在一般を表すのに使用されたようです。

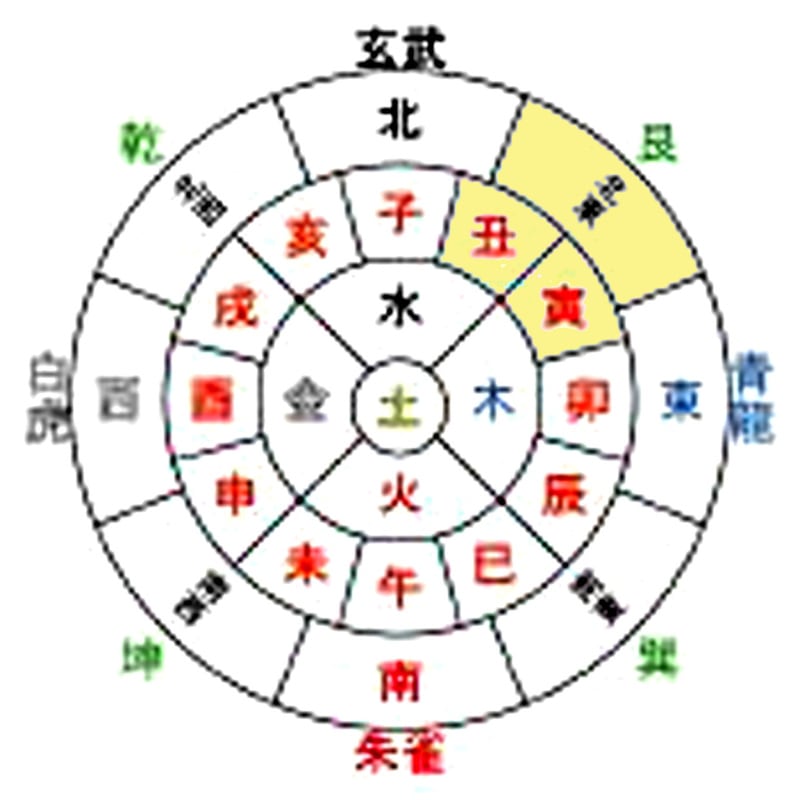

現代にみる牛の角を生やし、トラの牙を持ち、虎の皮のパンツをはいた鬼については、いわゆる鬼門が東北の方位で、この方位は十二支でいうと、丑の方位と寅の方位の中間にあたるためである、というのが通説です。つまり「丑寅」の方角が鬼門なので、鬼は牛の角を持ちと虎皮のパンツを穿いているというわけです。

現代にみる牛の角を生やし、トラの牙を持ち、虎の皮のパンツをはいた鬼については、いわゆる鬼門が東北の方位で、この方位は十二支でいうと、丑の方位と寅の方位の中間にあたるためである、というのが通説です。つまり「丑寅」の方角が鬼門なので、鬼は牛の角を持ちと虎皮のパンツを穿いているというわけです。

「日本書紀(720年〈養老4〉に成立したわが国最初の正史。)」では斉明天皇の葬儀の時(661)に、「朝倉山に鬼が出て大笠を着て葬儀をのぞいていた」という記述があります。

「日本書紀」の欽明天皇の巻に描かれた「鬼」は実際問題として外国人のようです。民俗学者の一部には、「鬼」というのは通常暮らしている共同体の範囲外に住む人のことである、と捉える 向きがあります。これは確かにそういう面があったようです。

向きがあります。これは確かにそういう面があったようです。

初期の頃の鬼の姿で、笠をかぶり簑を着ているというのはポピュラーな姿でした。これはいわゆる稀人(まれびと)の姿であり、現代でも秋田のナマハゲにその名残を見ることが出来ます。

うし-おに【牛鬼】

牛の形をした妖怪。また、地獄の獄卒である牛頭(ごず)。

《(梵)pretaの訳。薜茘多(へいれいた)と音写》生前の悪行のために餓鬼道に落ち、いつも飢えと渇きに苦しむ亡者。

辞書:【大辞泉】より

鬼は「おん(隠)」の音変化で、隠れて見えないものの意ともいわれています。鬼のような残虐 非道な事件が毎日のように報道されています。「そんな人には見えなかった・・・。」というコメントが必ず言われます。鬼は人間の心の中に静かに隠れているのかもしれません。

明日は総選挙です。権力という欲望に憑かれた鬼の中から真っ当な人間を選ぶのは大変です。でも、必ず投票に行きましょう。鬼を生かすも殺すも私たちの一票にかかっているのですから・・・。

したっけ。

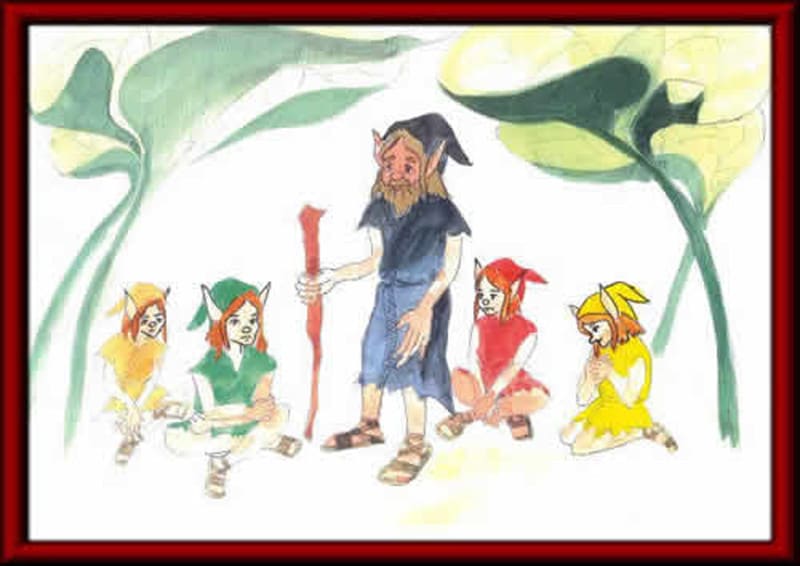

コロポックル(十勝芽室伝説)

十勝芽室町の言い伝えの一つにコロポックルの話があります。北海道 が蝦夷と呼ばれた昔。魚獲りや、狩りにすぐれた小人族のコロポックルが芽室の新嵐山付近で暮らしていたそうです。その伝説をご紹介します。

が蝦夷と呼ばれた昔。魚獲りや、狩りにすぐれた小人族のコロポックルが芽室の新嵐山付近で暮らしていたそうです。その伝説をご紹介します。

はてしない草原と密林が続く十勝原野には、まだ一筋の道もなく昼夜問わず野獣の泣き叫ぶ中、十勝川支流美生川を登り魚影を追う一団がいた。それはコロポックル族であった。

美生川は川幅も狭く水量も手ごろで魚の数はどの川よりも多く、更に上流へと登っていくと山峡の中の大きな滝にたどり着いた。その場所が丸山であった。滝の下流は魚を手掴みできるほど豊富な漁地であり、山々には、山ブドウ・コクワ・野イチゴ、原野にはウバユリを始め、野草が群生し、この丸山を一族の安住の地と定め、早速、竪穴住居を作りました。

美生川は川幅も狭く水量も手ごろで魚の数はどの川よりも多く、更に上流へと登っていくと山峡の中の大きな滝にたどり着いた。その場所が丸山であった。滝の下流は魚を手掴みできるほど豊富な漁地であり、山々には、山ブドウ・コクワ・野イチゴ、原野にはウバユリを始め、野草が群生し、この丸山を一族の安住の地と定め、早速、竪穴住居を作りました。

コロポックル族の生活は「雨が降ったときや、日照りが強いとフキの下で休み、腹が減ると 狩をし、満腹になると寝る」など平和で優雅な暮らしをしていた。

狩をし、満腹になると寝る」など平和で優雅な暮らしをしていた。

ある日、大変恐ろしい話しが伝わってきた。それは身の丈6尺(約182cm)あまりある眼光鋭く、頭髪の多い猛虎かと思われる異民族が攻め登ってくるということであった。

コロポックル族は、丸山の断崖を砦として異民族の襲撃を防ぐことにした。サケを追って美生川を登ってきた異民族は、コロポックル族の「安住の地を守る強固な砦」に向かって激しい攻撃を加えた。

その後、このような戦いが二度繰り返されました。ところが数年後、猛獣の吠える上伏古の原野を突破した異民族は、なだらかな砦の背面に回り、怒涛のように押し攻め砦を奪い取ってしまった。

その後、安住の地~丸山からコロポックル族の姿は消えてしまった。

(以上芽室町郷土読本より)

十勝地方でコロポックル伝説は数多くありますが、唯一、芽室町丸山に異民族との古戦場跡(砦跡)と、それにまつわる伝説が特に有名な話として伝えられております。

十勝地方でコロポックル伝説は数多くありますが、唯一、芽室町丸山に異民族との古戦場跡(砦跡)と、それにまつわる伝説が特に有名な話として伝えられております。

アイヌの伝説ではコロポックルは蕗の下に隠れて、その姿を現さないそうで、「森の妖精」「森の神様」ともいわれています。

北海道内でコロポックル伝説の多おおい地域はどこですか。

十勝支庁です。「十勝のアイヌ伝説」(平原書房)によれば、帯広市シアルルのコロポックル、芽室町のメムロコロポックル、清水町のカム・コロポックル、本別町のポンベツコロポックル、上士幌町シペ川コロポックル、音更町コロポックル伝説、陸別町のリクンベツコロポックル等、7カ所あります。芽室町では子ども向けの絵本を作るなど郷土愛と伝統文化の継承に力を入れています。

十勝地方に残る伝説では、コロポックルはアイヌに迫害されたために土地を去ったといわれ、去り際にアイヌに言った呪いの言葉「トカップチ(水は枯れろ、魚は腐れの意)」が十勝の地名の由来とされる。

コロポックル(ヨハネ伝説)

コロポックルの族長・ヨハネは長い年月を経て村を治めてきた。 ヨハネは長い役目を終え、再び眠りに。次に目覚める時は何時の日になるだろうか。

コロポックルの族長・ヨハネは長い年月を経て村を治めてきた。 ヨハネは長い役目を終え、再び眠りに。次に目覚める時は何時の日になるだろうか。

コロポックルの民は尋ねた。

「族長、あなたが眠りについたら、私たちはどうすればいいのですか。」

族長・ヨハネは静かに答えた。

「貴方たちは旅立ち、そして自由を手に入れなさい。コロポックルになかった出会い、そして経験が待っている。私が眠りにつき、この村が秋になり、冬になって枯れてしまうが悲しむ事はない。なぜなら、貴方たちのまた新たな運命の木が目を出すからだ。貴方たちは、今までの歴史と文化や全てが詰まった運命の木を育てていきなさい。それが私の願いです。」

「貴方たちは旅立ち、そして自由を手に入れなさい。コロポックルになかった出会い、そして経験が待っている。私が眠りにつき、この村が秋になり、冬になって枯れてしまうが悲しむ事はない。なぜなら、貴方たちのまた新たな運命の木が目を出すからだ。貴方たちは、今までの歴史と文化や全てが詰まった運命の木を育てていきなさい。それが私の願いです。」

コロポックルの族長・ヨハネは再び族長の霊木の祭壇で永い眠りについた。

民はコロポックルから名残惜しむように旅立った。

自由と明日を手に入れるために・・・

コロポックル伝説②

むかし、アイヌコタン(村)に幾日も幾日もの長い間厳しい寒さが続き、アイヌコタン(村)の人々は食べる物もなく寒さと飢えのために大変こまっていた時、どこからともなく現れ毎日の様に山の幸を運んでくれる者がありました。

むかし、アイヌコタン(村)に幾日も幾日もの長い間厳しい寒さが続き、アイヌコタン(村)の人々は食べる物もなく寒さと飢えのために大変こまっていた時、どこからともなく現れ毎日の様に山の幸を運んでくれる者がありました。

そのおかげでアイヌコタン(村)の人々は飢え死にせずに生き延びることが出来ました。

のちに蕗(ふき)の下に住んでいる小人のおかげとわかり、アイヌコタン(村)の人々はその小人をコロポックルと呼び、幸せを運ぶ救いの神様、願いの神様として祭るようになったと伝えられています。

コロポックルとは、アイヌ語で蕗(ふき)の下の人、地下に住む者の意味。

アイヌの伝説にでてくる小人の神で、いたずらもするが、人間に幸せをもたらしてくれる神でもあります。

コロ=蕗 ポク=下 ウン=いる クル=者、人

コロポックル=蕗の下にいる者

コロポックル伝説③

「ふきの葉の下の人」を意味するコロポックルは、背の高さがアイヌのひざまでしかない小 人族で、雨のときには一枚のふきの葉の下に二十人ぐらいが雨宿りをして暮らしていました。北海道各地にあるたて穴は、この民族の遺跡であるといわれています。

人族で、雨のときには一枚のふきの葉の下に二十人ぐらいが雨宿りをして暮らしていました。北海道各地にあるたて穴は、この民族の遺跡であるといわれています。

その土地により、人によって少しずつ違いがあるが、多く伝えるところでは、今の小学生ぐらいの身長で動作がとても速く、戦いのときなど敵のまたの間をくぐったり、肩の上にのぼったり、しかも鋭い石おのをもっていたので、アイヌの人たちはたいへん悩まされたということです。

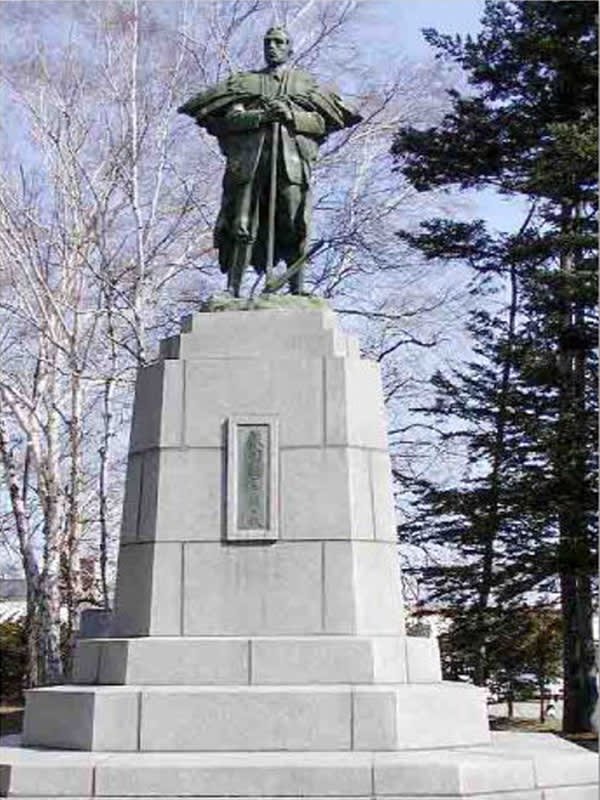

晩成社は、依田勉三の北海道開拓の志(こころざし)をもとに、土地開墾、農業、牧畜、造林 などを目的として1882(明治15)年、静岡県伊豆国那賀郡大沢村(現、賀茂郡松崎町大沢)で同地の豪農、依田家によって結成された会社です。社長は勉三の兄・佐二平、副社長は勉三と弟の善吾でした。また、晩成社の結成には、勉三が東京で勉学中に知り合った友人で、勉三とともに十勝開拓に大きな足跡を残した渡辺勝、鈴木銃太郎が幹部として参加しました。

などを目的として1882(明治15)年、静岡県伊豆国那賀郡大沢村(現、賀茂郡松崎町大沢)で同地の豪農、依田家によって結成された会社です。社長は勉三の兄・佐二平、副社長は勉三と弟の善吾でした。また、晩成社の結成には、勉三が東京で勉学中に知り合った友人で、勉三とともに十勝開拓に大きな足跡を残した渡辺勝、鈴木銃太郎が幹部として参加しました。

会社結成後、開拓地選定のため勉三と銃太郎が渡道し、河西郡下帯広村(現・帯広市)を予定地と決め、1883(明治16)年5月、勉三率いる晩成社移民団一行13戸27名が入植しました。

渡邊 勝が飢餓の酷さに

“落ちぶれた極度か豚とひとつ鍋”と

一句ひねって嘆くのを見た勉三は次の

句を読んで訂正し開拓に当たっての

覚悟を説いた。

開墾の始は豚とひとつ鍋

-依田勉三-

帯広の語源「オベリベリ」とはアイヌ語で、「川がいくつにも裂けているところ」という意味がある。帯広市の「東」即ち「オベリベリ」は、帯広川が十勝の母なる川「十勝川」に合流する帯広発祥の地なのです。

「発祥の地」ここにあり 記念碑再び姿現す。

2009年07月23日帯広市は、記念碑を覆っていた樹木を剪定しました。

2009年07月23日帯広市は、記念碑を覆っていた樹木を剪定しました。

つる性植物などに覆われて見えなくなっていた「帯廣発祥の地」(帯広市東9南5)の記念碑周辺が整備され、久々に碑が姿を現した。近隣住民は「多くの人に見てもらえるようになった」と喜んでいる。

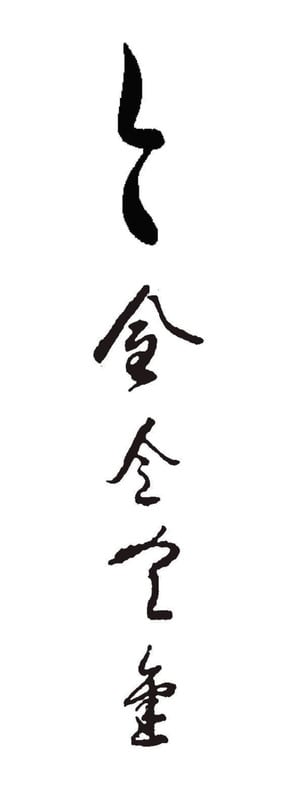

碑は、帯広ロータリークラブの創立30周年記念として1966年に設置された。長方形の立派な石碑で、当時の北海道開発庁長官の福田篤泰さんが揮毫(きごう)した「帯廣発祥の地」の文字が刻まれ、裏には依田勉三が詠んだ「開墾のはじめは豚とひとつ鍋」の句が記されている。

豚丼

十勝地方に特有のこの種の「豚丼」は、北海道帯広市西1条南11丁目19の大衆食堂「ぱんちょう」(店名は中国語の「飯所」に由来する)創業者、阿部秀司によって1933年に開発されたとされる。

十勝地方に特有のこの種の「豚丼」は、北海道帯広市西1条南11丁目19の大衆食堂「ぱんちょう」(店名は中国語の「飯所」に由来する)創業者、阿部秀司によって1933年に開発されたとされる。

北海道十勝地方では、明治時代末に養豚が始まり(この時代の開拓の苦労を表す言葉として依田勉三の句「豚とひとつ鍋」がある)、大正末期には豚肉料理が一般的になりつつあったが、料理法が限定され、特に豚カツなどは庶民が食べるものではなかった。阿部は庶民にも食べられる料理ということで、鰻丼をヒントにした醤油味の豚丼を開発した。

中華ちらし

中華ちらしはハクサイやタマネギ、モヤシなど数種類の野菜と豚肉の細切りを油でいため、いり卵と合わせてご飯に掛ける。中華独特のあんかけではなく、砂糖やしょうなどを使った和風風味なのが特徴。帯広が発祥の料理です。

中華ちらしはハクサイやタマネギ、モヤシなど数種類の野菜と豚肉の細切りを油でいため、いり卵と合わせてご飯に掛ける。中華独特のあんかけではなく、砂糖やしょうなどを使った和風風味なのが特徴。帯広が発祥の料理です。

帯広市東2条南6丁目で長く営業、6月中旬から東4条南7丁目に移った「あじ福」の池田直彦店長(76)によると、市内の料理店「割烹(かっぽう)松竹」で働いていたとき、従業員が食べる賄い飯として余った素材で作ったのがきっかけ。厨房(ちゅうぼう)内の人気料理となり、来店客にも提供された。その後、割烹松竹から独立した料理人が各店でメニューに盛り込んだ。中華ちらしを提供する店の多くは割烹松竹を“源流”としている。

尚、あじ福は現在二代目が営業しています。

1970年には、既に中華ちらしがメニューにあったと言うから、三十数年もの歴史があることになる。

元世界一長いベンチ

昭和56年に完成し、かつて世界一「長いベンチ」としてギネスブックにも掲載された「400メートルベンチ」があります。昭和62年3月29日に石川県羽咋郡富来町の増穂浦という海岸に沿ってその長さ、約460メートルベンチが完成し世界一の座を譲りました。

昭和56年に完成し、かつて世界一「長いベンチ」としてギネスブックにも掲載された「400メートルベンチ」があります。昭和62年3月29日に石川県羽咋郡富来町の増穂浦という海岸に沿ってその長さ、約460メートルベンチが完成し世界一の座を譲りました。

輓曳(ばんえい)競馬

世界にただひとつ、2004年北海道遺産にも指定された「ばんえい競馬」が行われています。サラブレッドの二倍の馬体重を持つ「輓馬(ばんば)」は、ペルシュロンというフランス原産の馬を含め三種あります。 「祖父はボルドーで葡萄を曳き 父は北の大地で歓声にふるえた」、競馬場前の小さな資料館のポスターのコピーです。

世界にただひとつ、2004年北海道遺産にも指定された「ばんえい競馬」が行われています。サラブレッドの二倍の馬体重を持つ「輓馬(ばんば)」は、ペルシュロンというフランス原産の馬を含め三種あります。 「祖父はボルドーで葡萄を曳き 父は北の大地で歓声にふるえた」、競馬場前の小さな資料館のポスターのコピーです。

お菓子(六花亭):ひとつ鍋・十三戸

したっけ。

困った質問だな。仕切るのって、結構エネルギー 必要なんだよな。全部仕切るってのは疲れるし

必要なんだよな。全部仕切るってのは疲れるし 、仕切られっぱなしってえのも面白くねえ

、仕切られっぱなしってえのも面白くねえ 。全体の仕切りは誰かに任せて、中仕切りに小さな仕切りを入れていくってえのが、いい感じかな

。全体の仕切りは誰かに任せて、中仕切りに小さな仕切りを入れていくってえのが、いい感じかな 。

。

だけど、これは嫌われるよな。せっかく中仕切りを入れて段取りしたのに、途中で小仕切りいれられて、それが受けたりしたら オレは気分がいいけど

オレは気分がいいけど 、仕切ったやつは最悪だよな

、仕切ったやつは最悪だよな 。だから、嫌われると思いきや、他のヤツには受けが良かったりして・・・。

。だから、嫌われると思いきや、他のヤツには受けが良かったりして・・・。

嫌な性格だよまったく、自分でも分かってんだよ。分かっちゃいるけどやめられねえ 。

。

で、どっちだてえ話だよな。大筋は仕切らねえから、ついていく派ってとこだな 。

。

したっけ 。

。

昔から「酒は百薬の長」と言いますが、それもせいぜいホロよい加減までです。健康に差しさ

昔から「酒は百薬の長」と言いますが、それもせいぜいホロよい加減までです。健康に差しさ

わりのない酒の量は、日本酒なら1合弱までと言います。これは肝臓のアルコール処理能力から算出された数字で、お酒の強い弱いには殆ど関係がないそうです。

わりのない酒の量は、日本酒なら1合弱までと言います。これは肝臓のアルコール処理能力から算出された数字で、お酒の強い弱いには殆ど関係がないそうです。

ですから、以前「下戸(げこ)」でお話したようなアセトアルデヒド脱水素酵素の型には関係がないということになります。

酒に強いといって、毎晩深酒していたのでは、確実に肝硬変やアルコール中毒になるそうですから、やはり飲むのもほどほどにということでしょうか。

さて、ひどく酔っ払ってしまうことを「泥酔(でいすい)」と言いますが、この理由が面白いので紹介しましょう。

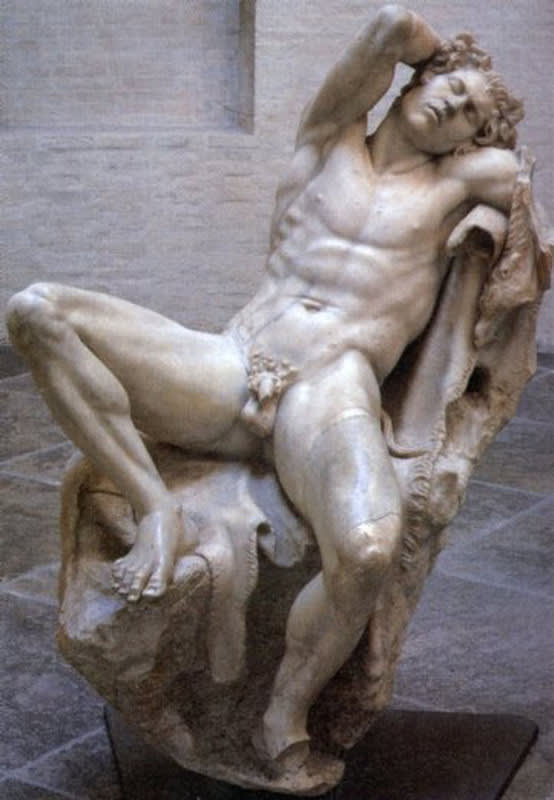

実はこの「泥(でい)」というのは「虫の名前」だったのです。中国の 3 世紀ごろ(漢の時代25~220年)に記された古書「異物志」という文献の中出て来る、「南海に住むという空想上の虫」で、「骨がなく、水中にいるときは活発だが水を離れると酔って正体をなくしたように、フニャフニャになってしまうという虫」だそうです。だからこの「泥虫(でいちゅう)」のように酔っ払ってフニャフニャになってしまうことを、「泥酔」と呼ぶようになったのです。「泥のように眠る」は「泥虫のように眠る」ということだったのです。

実はこの「泥(でい)」というのは「虫の名前」だったのです。中国の 3 世紀ごろ(漢の時代25~220年)に記された古書「異物志」という文献の中出て来る、「南海に住むという空想上の虫」で、「骨がなく、水中にいるときは活発だが水を離れると酔って正体をなくしたように、フニャフニャになってしまうという虫」だそうです。だからこの「泥虫(でいちゅう)」のように酔っ払ってフニャフニャになってしまうことを、「泥酔」と呼ぶようになったのです。「泥のように眠る」は「泥虫のように眠る」ということだったのです。

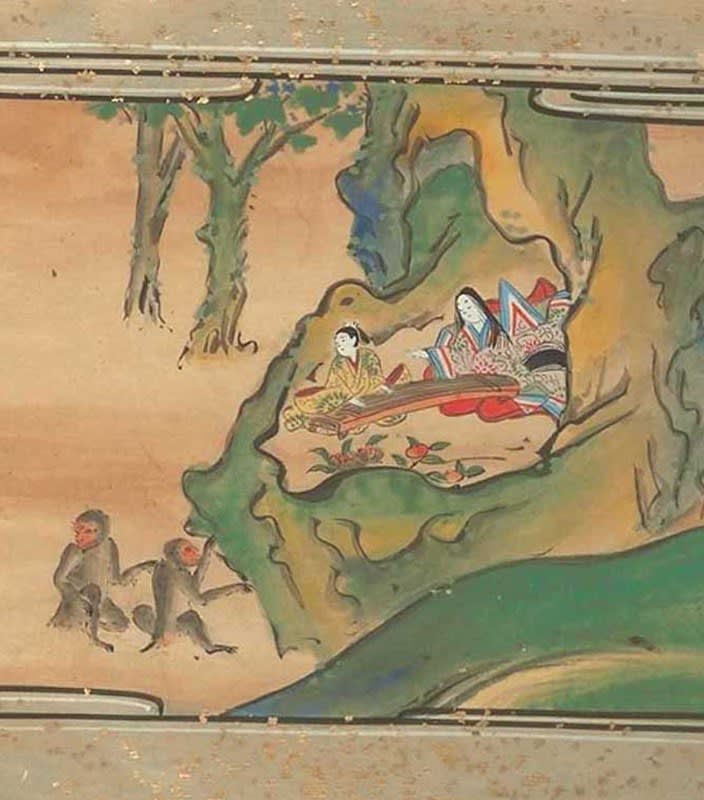

「宇津保物語(うつほものがたり)」平安中期の物語。20巻。作者不詳。の中に「みなひと泥(でい)の如(ごと)く酔ひて・・・」という文章が出ています。

「宇津保物語(うつほものがたり)」平安中期の物語。20巻。作者不詳。の中に「みなひと泥(でい)の如(ごと)く酔ひて・・・」という文章が出ています。

「宇津保物語」は、平安時代に作られた伝奇物語です。長編の物語作品としては日本初になります。「源氏物語」や「枕草子」の中でその一部が紹介されており、それ以前には存在していたと考えられます。

平安時代(794年?1185年/1192年頃)とは、794年に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから、鎌倉幕府の成立までの約390年間を指す日本の歴史の時代区分の一つ。京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上唯一の中心であったことから平安時代と称する。

ちなみに、酔っ払いをよく「トラ」と言いますが、これは昔お酒のことを「ささ」といったところからきた洒落(しゃれ)です。つまり、ささ(笹)にはトラ(虎)がつきものなので酔っ払いのことを「トラ」というわけです。

したっけ。

「恐れ入谷の鬼子母神びっくり下谷の広徳寺・・・」などと洒落言葉で、時代劇によくある台詞です。「鬼子母神は入谷町にあったが、昭和12年入谷町の西部が坂本1丁目に割譲したのに伴い坂本1丁目となってしまった。その坂本の町名も今は無くなって下谷1丁目となった。」そうです。

「恐れ入谷の鬼子母神びっくり下谷の広徳寺・・・」などと洒落言葉で、時代劇によくある台詞です。「鬼子母神は入谷町にあったが、昭和12年入谷町の西部が坂本1丁目に割譲したのに伴い坂本1丁目となってしまった。その坂本の町名も今は無くなって下谷1丁目となった。」そうです。

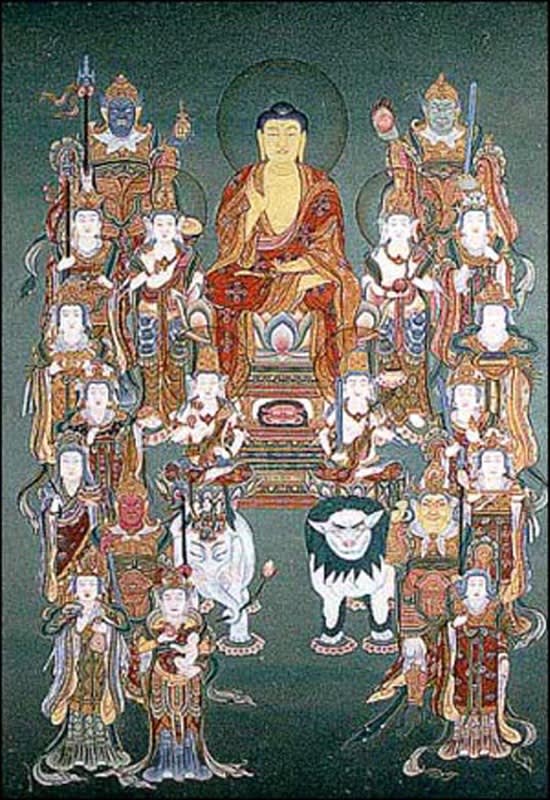

鬼子母神様はお釈迦様のお説きになられた「法華経」というお経のなかに説かれる神様です。お名前をサンスクリット語(古代インドの言語)で「ハーリテ

鬼子母神様はお釈迦様のお説きになられた「法華経」というお経のなかに説かれる神様です。お名前をサンスクリット語(古代インドの言語)で「ハーリテ

ィー(Hariti)」といい、これを訳して「鬼子母神」または音訳して、「訶梨帝(かりてい)」「訶梨帝母(かりていぼ)」などと呼ばれます。

ィー(Hariti)」といい、これを訳して「鬼子母神」または音訳して、「訶梨帝(かりてい)」「訶梨帝母(かりていぼ)」などと呼ばれます。

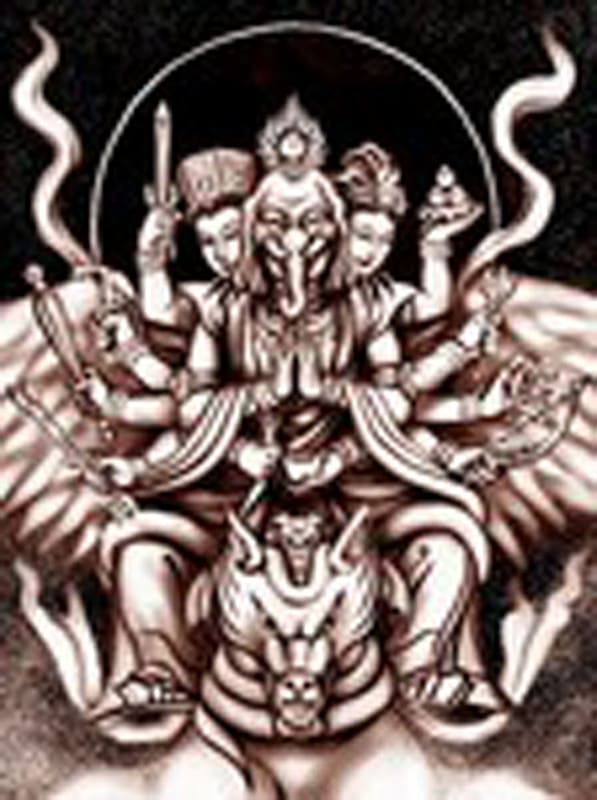

鬼子母神は「般闍迦(はんしか:Pancika パーンチカ)」と云う鬼神王の妻であるとても美し い女神で、500人(1000人とも諸説あり)ものたくさんの子どもがいました。鬼子母神はこの愛する子供たちを育てるため人間の子供をさらってなんとこれを食べていたのです。

人間達は子供たちをさらわれることを恐れ苦しみ、お釈迦様に相談しました。

人間達は子供たちをさらわれることを恐れ苦しみ、お釈迦様に相談しました。

お釈迦様は一計を案じ、鬼子母神がもっとも可愛がっていた一番下の子供の姿を神通力によって隠してしまいました。鬼子母神は嘆きそして悲しみ、必死になって世界中を気も狂わんばかりに探し回りましたが、勿論見つかるはずもなく、途方に暮れついにお釈迦様の元に行き、自分の子供が居なくなり見つからないことを話し、助けを求めました。

お釈迦様は鬼子母神に「500人の子供の内、たった1人居なく なっただけで、おまえはこのように嘆き悲しみ私に助けを求めている。たった数人しかいない子供をおまえにさらわれた人間の親の悲しみはどれほどであっただろう。その気持ちがおまえにも今わかるのではないか?」とはなし、「命の大切さと、子供が可愛いことには人間と鬼神の間にも変わりはない」とおしえられ、子供を鬼子母神の元に返しました。

お釈迦様は鬼子母神に「500人の子供の内、たった1人居なく なっただけで、おまえはこのように嘆き悲しみ私に助けを求めている。たった数人しかいない子供をおまえにさらわれた人間の親の悲しみはどれほどであっただろう。その気持ちがおまえにも今わかるのではないか?」とはなし、「命の大切さと、子供が可愛いことには人間と鬼神の間にも変わりはない」とおしえられ、子供を鬼子母神の元に返しました。

そして、お釈迦様は鬼子母神に石榴(ざくろ)の実を与え、どうしても子供を食いたくなったら、これを食って我慢するようさとしたのです。

鬼子母神はお釈迦様の教えを受け、改心し以後は全ての子供たちとお釈迦様の教え、またお釈迦様の教えを信じる全ての人たちを守ることを誓いました。これ以降、鬼子母神は鬼ではなく仏教・法華経と子供の守り神となりました。

鬼子母神はお釈迦様の教えを受け、改心し以後は全ての子供たちとお釈迦様の教え、またお釈迦様の教えを信じる全ての人たちを守ることを誓いました。これ以降、鬼子母神は鬼ではなく仏教・法華経と子供の守り神となりました。

尚。鬼子母神の「鬼」という字は写真の「入谷子母神」のように、「鬼」の「角」がないのです。これは「子母神」が「鬼」ではなくなったことを表しています。

したっけ。

「紅一点」といえば、男性多数の中に女性一人が混じっている様子です。もち

「紅一点」といえば、男性多数の中に女性一人が混じっている様子です。もち ろん女性を花に例えたもので、もともとは草原の中に花一輪が咲いている情景を表したものです。

ろん女性を花に例えたもので、もともとは草原の中に花一輪が咲いている情景を表したものです。

ところで、この紅一点の花は何だったのでしょうか。

「立てば芍薬(しゃくやく)、座れば 牡丹(ぼたん)、歩く姿は百合(ゆり)の花」といいますから、女性に例えられる赤い花は芍薬か牡丹だろうと思うかもしれませんが、この花は、実は石榴(ざくろ)の花なのです。

牡丹(ぼたん)、歩く姿は百合(ゆり)の花」といいますから、女性に例えられる赤い花は芍薬か牡丹だろうと思うかもしれませんが、この花は、実は石榴(ざくろ)の花なのです。

何故それが分かるかといえば、この言葉は宋代(960年~1279年)の詩人王安石(おうあんせき)の「石榴詩」が出典になっているからです。

万緑叢中紅一点 万緑の叢中(そうちゅう:草むらの中)紅一点

動人春色不須多 人を動かすに春色多く用いず

一面の緑の草原に一つだけ赤い花が咲いている。春の景色はこれだけで人を感動させてしまう、といった意味です。

一面の緑の草原に一つだけ赤い花が咲いている。春の景色はこれだけで人を感動させてしまう、といった意味です。

石榴(ざくろ)は、中国をはじめ世界中で広く栽培されています。深紅色の実をつけ、花は赤、白、赤白など、いろいろあるようです。日本で はもっぱら観賞用ですが、中国やヨーロッパでは、おもに食用と して栽培されます。

して栽培されます。

石榴(ざくろ)の実を食べると口の中が真っ赤になりますが、そこからこういう話があります。

昔、鬼子母神が赤子を食べて人に迷惑をかけている、という訴えを聞いた仏 陀(ぶっだ)が、鬼子母神に石榴(ざくろ)を与え、赤子を食べたくなったらこれを食べて、赤子を食べたつもりになりなさいと諭しました。

昔、鬼子母神が赤子を食べて人に迷惑をかけている、という訴えを聞いた仏 陀(ぶっだ)が、鬼子母神に石榴(ざくろ)を与え、赤子を食べたくなったらこれを食べて、赤子を食べたつもりになりなさいと諭しました。

その後、鬼子母神が赤子をとって食うことはなくなったということです。

その後、鬼子母神が赤子をとって食うことはなくなったということです。

したっけ。