都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

応募作品の結末も何とか落ち着きそうです 。あと二、三回日にちを開けて推敲して終わりそうです

。あと二、三回日にちを開けて推敲して終わりそうです 。今回は北海道弁にこだわって書いてみました。傍らに北海道弁の本

。今回は北海道弁にこだわって書いてみました。傍らに北海道弁の本 を置き、調べながらの執筆です。中には私にも分からないのがたくさんあったので、それは使いませんでした。使い方を間違えるとこまりますので・・・

を置き、調べながらの執筆です。中には私にも分からないのがたくさんあったので、それは使いませんでした。使い方を間違えるとこまりますので・・・ 。

。

私の歳で分からないのがあるくらいですから、今の子供はほとんど分からないのでしょうか。テレビ を見て育ている子供には、北海道弁なんか耳

を見て育ている子供には、北海道弁なんか耳 に入りませんから。

に入りませんから。

たまにドラマに出てくる北海道弁は北海道弁になってませんから・・・ 。

。

なんだか寂しいですよね 。自分たちが育った土地の言葉が忘れられていく。ですから、北海道の先住民族アイヌ語は今消え去ろうとしています。アイヌは文字を持ちませんから、調べる文献もありません。研究者は、お年寄りのアイヌを訪ねては録音をして文字化しているそうです。

。自分たちが育った土地の言葉が忘れられていく。ですから、北海道の先住民族アイヌ語は今消え去ろうとしています。アイヌは文字を持ちませんから、調べる文献もありません。研究者は、お年寄りのアイヌを訪ねては録音をして文字化しているそうです。

そんなこともありまして、今回は北海道弁にこだわった小説になりました。

以前娘と出かける際に「じょっぴんかったか?」と訪ねると「それ何?」といわれました。じょっぴんかるは鍵をかけることです。

したっけ 。

。

ゴルデンウイーク旅行に行くならどっち?って、あっちだよ。そっちかもしれねぇな。

分かてるよ。国内 か、国外

か、国外 かってんだろ

かってんだろ 。

。

こいつはオレにとって、一番苦手な分野だ。大体、毎日パソコン に向かってブログ書いてるってことは、出不精てことなんだよ。デブで不精じゃなぜ。

に向かってブログ書いてるってことは、出不精てことなんだよ。デブで不精じゃなぜ。

一度だけ香港に行ったことがあるけど、面倒くせーし、忙しいし、何が面白いかわかんないまま終わっちまった 。

。

てこたあ国内だよな 。だけど出かけるのが面倒くせーし、やっぱ駄目だな。

。だけど出かけるのが面倒くせーし、やっぱ駄目だな。

わざわざ本州から旅行にやってくる北海道に住んでるんだから、出かけるこたーねぇんじゃねーか。そうだよ、ここに住んでるってことが、旅行なんだよ。

だからさー、近所の野っ原 で横になって、青い空と、白い雲

で横になって、青い空と、白い雲 をみながら、ボーっとしてるのが一番だな。あんまり近所ってのもなんだから、自転車

をみながら、ボーっとしてるのが一番だな。あんまり近所ってのもなんだから、自転車

にでも乗って、風を切って出かけるか。最近車

にでも乗って、風を切って出かけるか。最近車 運転するのも面倒くせーし・・・。

運転するのも面倒くせーし・・・。

なんでぇ、おれにしちゃあ随分ロマンチック じゃねぇか。なんだか恥ずかしい感じになちゃったぜ

じゃねぇか。なんだか恥ずかしい感じになちゃったぜ 。

。

それだって、一応国内だろ・・・ 。

。

ついでに言っとくけど、ゴルデンウイークって言葉は、映画業界が黄金週間って言ったのが始まりなんだぜ。人が押しかけて映画館が大盛況だった頃の話だけどな。だったら一日だけ映画館 へ行って日本映画復興

へ行って日本映画復興 にちょとだけ貢献するってのはどうだい。

にちょとだけ貢献するってのはどうだい。

いやー、オレにしちゃー真面目な話になっちまたよ 。

。

したっけ。

◆端午の節句は女子のお祭だった

男子の健やかな成長を願う5月5日の端午の節句。元々は女子のおまつりだったことをご存知ですか。

端午の節句は、旧暦ではちょうど田植えをする頃(現在の6月初旬)にあたります。1年のうちで最も重要な節目とされ、神事を行い1年の豊作を祈ったそうです。その頃、田植えは命を産みだす女子の仕事とされていました。5月5日のこの日、女子は慎み深い生活をおくり、邪気をはらう香り高い薬草「菖蒲」を浮かべた湯で身を清めるなどして、田植えに備えたのだとか。このことから、端午の節句は別名「菖蒲の節句」とも呼ばれ、穢れを祓う日ともされるそうです。

端午の節句は、旧暦ではちょうど田植えをする頃(現在の6月初旬)にあたります。1年のうちで最も重要な節目とされ、神事を行い1年の豊作を祈ったそうです。その頃、田植えは命を産みだす女子の仕事とされていました。5月5日のこの日、女子は慎み深い生活をおくり、邪気をはらう香り高い薬草「菖蒲」を浮かべた湯で身を清めるなどして、田植えに備えたのだとか。このことから、端午の節句は別名「菖蒲の節句」とも呼ばれ、穢れを祓う日ともされるそうです。

時代は武家社会へとかわり、「菖蒲」と武事を尊ぶ言葉「尚武(しょうぶ)」が「勝負」と同じ音で読まれることから武士の間で縁起が良いとかつがれはじめ、やがて、武家の男子の成長を祝う行事へと変化してゆきました。そして、江戸時代に、年中で重要な日を定めた五節句のひとつとなったことから、庶民の間でも端午の節句を祝う風習が広まり、私たちが知るスタイルへとかわっていったのです。

◆ 坂田公時(さかたのきんとき)(956~1011年)

平安中期の武将。名は金時とも書く。幼名金太郎。その出生および生涯はほとんど伝説化しており、どこまで史実かは不明。

童謡「金太郎」や、赤い腹掛け(腹掛けを金太郎と云う)でおなじみの金太郎とはどんな子供だったのでしょう。当初は「怪童丸(かいどうまる)」(芝居によって作られた)と呼ばれていたようです。

童謡「金太郎」や、赤い腹掛け(腹掛けを金太郎と云う)でおなじみの金太郎とはどんな子供だったのでしょう。当初は「怪童丸(かいどうまる)」(芝居によって作られた)と呼ばれていたようです。

足柄山で生まれた金太郎は、赤い体をした大変力の強いたくましい子供でした。

いつも大きなマサカリを肩に、獣や魚、鳥などを仲間として山中を裸で駆け回って遊んでいました。

相撲を取って熊を投げ飛ばしたり、 暴れんぼうの大鯉を捕まえたり(この絵を鯉金という)、金太郎は山でも大将でした。

けれども金太郎は決して威張らず、いつも動物達をかわいがりました。

お弁当は山の仲間に分けてやり、谷を渡れない動物のために木を倒して橋をかけてやりました。

力とともに知恵と勇気をもった正義の味方だったのです。

岡山県勝央町

伝説ではやがて成長した金太郎は都に上り、平安中期の武将源頼光(948-1021)の郎党として渡辺綱、卜部季武、碓井貞光とともに「四天王」と呼ばれ、大江山の酒呑童子退治に活躍したとされる。のち九州の賊を討伐するため向かう途中、現在の<msnctyst w:st="on" addresslist="33:岡山県勝央町;" address="岡山県勝央町">

伝説ではやがて成長した金太郎は都に上り、平安中期の武将源頼光(948-1021)の郎党として渡辺綱、卜部季武、碓井貞光とともに「四天王」と呼ばれ、大江山の酒呑童子退治に活躍したとされる。のち九州の賊を討伐するため向かう途中、現在の<msnctyst w:st="on" addresslist="33:岡山県勝央町;" address="岡山県勝央町">

初節句にこいのぼりを掲げる風習に発展しました。菖蒲(勝負)の葉を剣に見たてて、虫干しも兼ねてか家伝の武具を飾ったりして祝いました。始めは幟に金太郎の絵を描きたてていました。武者人形や金太郎人形が現われたのはひな人形飾りに同調したのでしょうか。後年のことになります。

初節句にこいのぼりを掲げる風習に発展しました。菖蒲(勝負)の葉を剣に見たてて、虫干しも兼ねてか家伝の武具を飾ったりして祝いました。始めは幟に金太郎の絵を描きたてていました。武者人形や金太郎人形が現われたのはひな人形飾りに同調したのでしょうか。後年のことになります。

◆ 端午の節句に、何故金太郎?

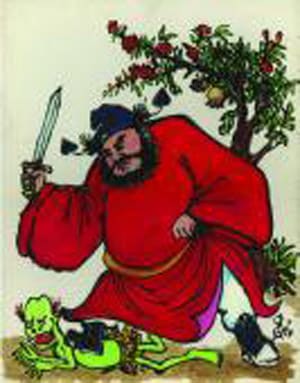

前回の鍾馗 で書いたように、鍾馗の鬼退治と金太郎(坂田公時)の酒呑童子退治結びついたのだと思います。さらに、鯉をつかまえた話と「登竜門」の話しが結びつき、滝で金太郎が鯉を抱きかかえるように捕らえている絵が描かれたのではないでしょうか。この図柄を「鯉金」

で書いたように、鍾馗の鬼退治と金太郎(坂田公時)の酒呑童子退治結びついたのだと思います。さらに、鯉をつかまえた話と「登竜門」の話しが結びつき、滝で金太郎が鯉を抱きかかえるように捕らえている絵が描かれたのではないでしょうか。この図柄を「鯉金」 といいます。

といいます。

この金太郎の話が芝居で大受けとなり、庶民の知ることとなり、中国の鍾馗と金太郎が結びついたのだとしたら、日本人が真似が得意だったのは、昔からだったのでしょう。

5月5日は端午の節句です。今はこどもの日ですね。端午の節句が現代のスタイルに至るまでの歴史と祭文化にふれながら、金太郎飴でも舐めましょうか。

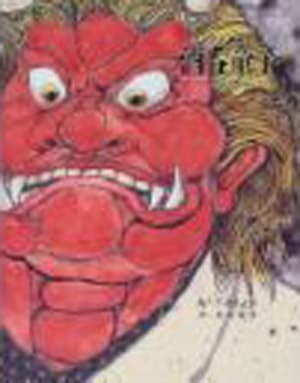

鍾馗ってなんだ?

鍾馗(しょうき)は、主に中国や日本の民間伝承に伝わる道教系の神。日本では、疱瘡除けや学業成就に効があるとされ、端午の節句に絵や人形を奉納したりする。また、鍾馗の図像は魔よけの効験があるとされ、旗、屏風、掛け軸として飾ったり、屋根の上に鍾馗の像を載せたりする。

鍾馗(しょうき)は、主に中国や日本の民間伝承に伝わる道教系の神。日本では、疱瘡除けや学業成就に効があるとされ、端午の節句に絵や人形を奉納したりする。また、鍾馗の図像は魔よけの効験があるとされ、旗、屏風、掛け軸として飾ったり、屋根の上に鍾馗の像を載せたりする。

鍾馗の図像は必ず長い髭を蓄え、中国の官人の衣装を着て剣を持ち、大きな眼で何かを睨みつけている姿である。この鍾馗の信仰は、日本にも伝わって室町時代ごろから行われ、端午の節句の魔よけとして飾られるようになりましたが、なぜか関東中心で、京都大阪にはあまり見られないそうです。鍾馗(しょうき)は、お子さんや家の守り神としておなじみです。黒い髪と赤い髪の2種類があります。

鍾馗の図像は必ず長い髭を蓄え、中国の官人の衣装を着て剣を持ち、大きな眼で何かを睨みつけている姿である。この鍾馗の信仰は、日本にも伝わって室町時代ごろから行われ、端午の節句の魔よけとして飾られるようになりましたが、なぜか関東中心で、京都大阪にはあまり見られないそうです。鍾馗(しょうき)は、お子さんや家の守り神としておなじみです。黒い髪と赤い髪の2種類があります。

図柄としては鍾馗が刀を振るってコウモリ(蝙蝠)を打ち落としているものが好まれた。これは蝠の字が福に通じることから、これによって福を得たいという気持ちを表現したものである。

図柄としては鍾馗が刀を振るってコウモリ(蝙蝠)を打ち落としているものが好まれた。これは蝠の字が福に通じることから、これによって福を得たいという気持ちを表現したものである。

鍾馗の由来

伝承では、「唐の国の玄宗皇帝は病(マラリア)に伏して夢をみた。」熱で苦しむ枕もとに「虚」、「耗」という小鬼が現れ、楊貴妃の紫香嚢(香袋)と笛を盗んで行こうとしていた。誰かいないのか!と大声で叫ぶと、どこからともなく破帽子をかぶり、角帯をつけ革靴をはいたひげ面の大男が現れ、あっという間に鬼を食べてしまったという。

小鬼より怖い形相でたつその者の正体を問うと、「私は終南山の鐘馗と申します。武徳年間(618年-626年)に官吏になるため科挙を受験したが試験に失敗し、国に帰るのを恥じて自らの命を絶ちました。だが高祖皇帝は自分を手厚く葬られましたので恩で鬼を退治するために参りました。」 夢から覚めた高祖皇帝の病は不思議にもすっかり治っていた。そこで、絵師に命じて夢でみたままの鐘馗の姿を描かせ、災厄を祓う守り神とした。とあります。

小鬼より怖い形相でたつその者の正体を問うと、「私は終南山の鐘馗と申します。武徳年間(618年-626年)に官吏になるため科挙を受験したが試験に失敗し、国に帰るのを恥じて自らの命を絶ちました。だが高祖皇帝は自分を手厚く葬られましたので恩で鬼を退治するために参りました。」 夢から覚めた高祖皇帝の病は不思議にもすっかり治っていた。そこで、絵師に命じて夢でみたままの鐘馗の姿を描かせ、災厄を祓う守り神とした。とあります。

鐘馗はこうした伝承から人々の間で邪悪なものや疫病から家を守る魔除けの神として信じられるようになりました。

こんな話があります。

江戸時代、京都の、ある家の奥方が原因不明の病で伏していた。手を尽くしても回復しないのに困り果てた医者は、ある日隣の屋根に鬼瓦が載っているのに気付く。もしかしたらこの病は鬼瓦で除けられた災いがこちらに降りかかっているためかもしれない。でもお向かいの鬼瓦を降ろしてくれとは言えない。あれこれ考えた末、深草の瓦職人に鐘馗像を作ってもらい鬼瓦と睨みあう位置に据えたところ、たちまち病は全快したという。

京都にはお寺が多い。それぞれに意匠をこらした見事な鬼瓦が載っている。それまで高嶺の花であった瓦が江戸時代になると安価で庶民も自由に使えるものになり、近所の人間関係を保ちつつも鬼瓦によって除けられた災いが我が家に降りかからないよう、屋根に鐘馗像を据え、また、「虚」「耗」という鬼をも負かしたという伝承から、鬼より更に強い魔除けとして考えられていったようです。

鐘馗さんの置き方に決まりはあるの?

お向かいに鬼瓦がある家の場合には、鐘馗さんを正面から向かい合うように据えます。ところが、お向かいに既に鐘馗さんが載っている時は、お互い睨み合うことがないよう目線をはずして据えたり、鐘馗さんの睨みを笑い飛ばすという意味で代わりにお多福さんをのせたりするのだそうです。

お向かいに鬼瓦がある家の場合には、鐘馗さんを正面から向かい合うように据えます。ところが、お向かいに既に鐘馗さんが載っている時は、お互い睨み合うことがないよう目線をはずして据えたり、鐘馗さんの睨みを笑い飛ばすという意味で代わりにお多福さんをのせたりするのだそうです。

いずれにしても、角を立てずに円滑な人間関係を保つ「はからい」のように思えます。また、家の鬼門に据えたり、お隣さんとの関係で方位のよくない場所に上げたりするのは、むしろ災い封じの意味合いが強いように思えます。

無言で何かに睨みを効かせる鐘馗さん。表情や姿は千差万別、でも人の思いは鐘馗さんに平穏を託しているように思えてなりません。それに無機質ではない温かみと伝統の技から醸される高貴さは見る者の心にいにしえへの憧れと懐かしを感じさせてくれるような気がするのは、きっと私だけではないでしょう。

赤鍾馗は誰が描いたのか?

北斎その人の活きていた時代――わけても彼の壮年時代は、ひどく悲惨なものであった。第一が無名。第二が貧乏。第三が無愛想で人に憎まれた。彼の履歴を見ただけでも彼の不遇振りを知ることが出来よう。

北斎その人の活きていた時代――わけても彼の壮年時代は、ひどく悲惨なものであった。第一が無名。第二が貧乏。第三が無愛想で人に憎まれた。彼の履歴を見ただけでも彼の不遇振りを知ることが出来よう。

思いあぐんで或日のこと、日頃信心する柳島(やなぎしま)の妙見堂(みようけんどう)へ参詣した。その帰路(かえりみち)のことであったが俄に夕立に襲われた。雷嫌いの北斎は青くなって、狼狽(ろうぱい)し、田圃道を一散に飛んだ。

その時眼前の榎(えのき)の木へ火柱がヌッと立ったかと思うと四方一面深紅となった。耳を聾(ろう)する落雷の音。 彼はうんと気絶したがその瞬間に一個の神将(しんしよう)、頭(かしら)は高く雲に聳え足はしっかりと土を踏み数十丈の高さに現れたが――荘厳そのもののような姿であった。

近所の農夫に助けられ、駕籠に身を乗せて家へ帰るや、彼は即座に絹に向った。筆を呵(か)して描き上げたのは燃え立つばかりの鍾馗(しようき)の姿であった。それは前人未発の赤鍾馗。紅(べに)一色の鍾馗であった。北斎七十九歳のときである。

これが江戸中の評判となり彼は一朝にして有名となった。彼は初めて自信を得た。続々名作を発表した。『富士百景』『狐の嫁入』『百人一首絵物語』『北斎漫画』『朝鮮征伐』『|庭訓往来(ていきんおうらい)』『北斎画譜』――いずれも充分芸術的でそうして非常に独創的であった。

私の家にも鍾馗様の人形がありますが、押入れに入ったまま出てきません。子供も成人したし、大きくて飾る場所に困るんですよね。

端午って何だ、菖蒲って何だ、鯉幟って何だ?

端午は五節句の一つです。

五節句 についてはバックナンバー2月19日雛祭に書きましたので、詳細はそちらをご覧下さい。簡単におさらいだけしておきましょう。

************************

1月7日人日(じんじつ):七種粥を食べることから七草の節句ともいう。

3月3日:旧暦の3月3日は桃の花が咲く季節であることから、桃の節句とも呼ばれる。

5月5日:菖蒲の節句

7月7日七夕(しちせき):星祭り、竹・笹 に短冊を飾る。

9月9日重陽(ちょうよう):旧暦では菊が咲く季節であることから菊の節句とも呼ばれる。

前記より*********************

◆起源?中国の戦国時代というから、今から約2300年前のお話です。

楚(そ)の国(前340頃~前278頃)の国王の側近に、屈原(くつげん)という政治家がいました。

その正義感と国を思う情は強く、人々の信望を集めていました。

しかし、屈原は陰謀によって失脚し、国を追われてしまいます。

詩人でもあった彼は、その時の想いを歌った長編叙事詩「離騒(りそう)」は中国文学史上、不朽の名作と言われているそうです。

故国の行く末に失望した屈原は、汨羅(べきら)という川で投身自殺をしてしまいました。

楚の国民達は、小舟で川に行き,太鼓を打ってその音で魚を追い払い、ちまきを投げて、「屈原」の死体を魚が食べないようにしました。 その日が五月五日だったといわれています。

楚の国民達は、小舟で川に行き,太鼓を打ってその音で魚を追い払い、ちまきを投げて、「屈原」の死体を魚が食べないようにしました。 その日が五月五日だったといわれています。

この様子を再現したのが、ドラゴンレースになったということです。

◆端午の節句とは?

日本の端午(たんご)の節句は、奈良時代から続く古い行事です。

端午というのは、もとは月の端(はじめ)の午(うま)の日という意味で、5月に限ったものではありませんでした。しかし、午(ご)と五(ご)の音が同じなので、毎月5日を指すようになり、やがて5月5日を指す言葉になったようです。

当時の日本では季節の変わり目である端午の日に、病気や災厄をさけるための行事がおこなわれていました。この日に薬草摘みをしたり、蘭を入れた湯を浴びたり、菖蒲を浸した酒を飲んだりという風習がありました。厄よけの菖蒲をかざり、皇族や臣下の人たちには蓬(よもぎ)などの薬草を配り、また病気や災いをもたらすとされる悪鬼を退治する意味で、馬から弓を射る儀式追儺(ついな)もおこなわれたようです。

当時の日本では季節の変わり目である端午の日に、病気や災厄をさけるための行事がおこなわれていました。この日に薬草摘みをしたり、蘭を入れた湯を浴びたり、菖蒲を浸した酒を飲んだりという風習がありました。厄よけの菖蒲をかざり、皇族や臣下の人たちには蓬(よもぎ)などの薬草を配り、また病気や災いをもたらすとされる悪鬼を退治する意味で、馬から弓を射る儀式追儺(ついな)もおこなわれたようです。

※追儺(ついな)については、バックナンバー1月16日節分を参照してください。

五月五日の端午の節句に「鯉の吹流し」を立て、「武者人形(五月人形)」を 飾って男の子の前途を祝うようになったのは、徳川時代からのようです。

五月五日の節句は、五と五を重ねる事から「重五」、菖蒲を用いる事から 「菖蒲の節句」などと呼ばれています。「五」と「午」が相通ずることか ら、初節句を「端午」「端五」(端ははじめの意)と書きました。

菖蒲は薬草で、邪 気を避け、悪魔を払うという昔からの信仰があり、節句にはヨモギとともに軒にさし、あるいは湯に入れて「菖蒲湯」として浴しました。 武家時代となると「菖蒲」が「尚武(しょうぶ)」と音 が通ずるために、盛んになりました。

武家時代となると「菖蒲」が「尚武(しょうぶ)」と音 が通ずるために、盛んになりました。

平安朝のころから、子供はショウブで飾った紙のかぶとをつけ、石合戦な どの遊びをしていたそうです。元禄時代(1688~1704年)になって紙や木でつくった 菖蒲人形を庭先に立てるようになり、それがいつしか室内に飾るようになり、人形美術も発達して種類も増えました。

室町時代から武家では五月五日の端午の節句に、竹竿に布を張り「吹き流し」 を立てていましたが、江戸時代になって町人階級も紙で作った「鯉のぼり」を竿につけて高く掲げて対抗して楽しんでいました。

コイはもともと元気のいい魚で、昔から「鯉の滝上り」などと伝えられ、子供が元気に育つようにという親の願いが「鯉のぼり」にこめられているのです。

私も子供の頃、父親に連れられて、鯉釣りにいきましたが、魚籠(びく)に入れて持ち帰っても、まだ生きていて、水に入れると泳いでいました。

◆端午が男の子の節句になった訳は?

古来おこなわれていた宮廷での風流な端午の行事も、時が鎌倉時代の武家政治ヘと移り、変わっていきます。武士のあいだでは尚武(武をたっとぶ)の気風が強く、「菖蒲」と「尚武」をかけて、端午の節句を尚武の節日として盛んに祝うようになったのです。

やがて江戸時代にはいると、5月5日は徳川幕府の重要な式日に定められ、大名や旗本が、式服で江戸城に参り、将軍にお祝いを奉じるようになりました。また、将軍に男の子が生まれると、表御殿の玄関前に馬印(うましるし)や幟(のぼり)を立てて祝うようになりました。

このような時代の変遷のなかで、薬草を摘んで邪気をはらうという端午の行事が、男の子の誕生の祝いへと結びついていったのです。やがてこの風習は武士だけでなく、広く一般の人々にまで広まっていきます。

はじめは、玄関前に幟や吹き流しを立てていたものが、やがて厚紙で作った兜や人形、また紙や布に書いた武者絵なども飾るようになっていったのです。さらに江戸時代の中期には、武家の幟に対抗して、町人の間では鯉のぼりが飾られるようになりました。

はじめは、玄関前に幟や吹き流しを立てていたものが、やがて厚紙で作った兜や人形、また紙や布に書いた武者絵なども飾るようになっていったのです。さらに江戸時代の中期には、武家の幟に対抗して、町人の間では鯉のぼりが飾られるようになりました。

◆端午の節句に、なぜ<鯉のぼり>を飾るの?

わが家に男児が誕生したと天の神に告げ、「この子を守ってやって下さい」と守護を願って目印にしたものが鯉のぼりです。

「鯉が竜門の滝を登ると竜となって天をかける」という中国の故事があります。「登竜門」という「男児の成長と出世を願う」言葉になりました。

「鯉が竜門の滝を登ると竜となって天をかける」という中国の故事があります。「登竜門」という「男児の成長と出世を願う」言葉になりました。

もともと鯉は、清流だけでなく、池でも沼でも生きられる生命力の強い魚です。 この中国の伝説から、鯉のぼりは環境の良し悪しにかかわらず、立派に成長し、立身出世するように願って飾られるようになったとも言われています。

江戸時代、武家に男の子ができたら玄関の前に馬印やのぼりを立てて祝う風習がありました。それが一般にも広まってのぼりを立てるようになり、庶民によって鯉のぼりが考案されました。登竜門の話を<鯉のぼり>という形で、青空を泳がせるという発想は、世界に類を見ない日本人独特の感性です。

鯉のぼりは町人の家庭でよくあげられるようになったと言われています。

◆鯉のぼりの色の意味は?

黒の真鯉がお父さん、赤い緋鯉がお母さん、青や緑は子供たち。それ以外では緑色や黄色、オレンジ色、紫色など、女の子や次男、三男のお子さんなどのために各色が出現しています。

黒の真鯉がお父さん、赤い緋鯉がお母さん、青や緑は子供たち。それ以外では緑色や黄色、オレンジ色、紫色など、女の子や次男、三男のお子さんなどのために各色が出現しています。

五色の吹流しは、幼子の無事な成長を願って「魔よけ」の意味で飾られました。カラカラと回る矢車も同様な意味をもっています。吹流しは家を象徴しているとも考えられます。

「五色」(ごしき)は、古代中国の「五行説」(ごぎょうせつ)に由来しています。万物は、木・火・土・金・水の五つの要素で形成されているとの考え方です。

木は青・火は赤・土は黄・金は白・水は黒を表現しています。

以上は神道の思想によるものです

◆鯉のぼりの素材

江戸時代から戦前までは和紙素材だけでした。顔料の手書きであったために雨が降ると色が落ちてしまったりして、お天気を見ながら泳がせていました。

戦後、木綿素材の鯉のぼりが開発され、それ以降はナイロン製に変わりました。素材もポリエステルまで登場しています。

今では敷地の関係で鯉幟を立てている家はあまり見られません。私の子供の頃は、何処の家でも立てていました。

◆端午の節句とちまきの関係は?

端午の節句の食べ物は、柏餅や粽(ちまき)ですね。

端午の節句の食べ物は、柏餅や粽(ちまき)ですね。

これらは、日本で最も古いお菓子の形をのこしたものといわれています。

柏餅は日本の独特なものです。粽(ちまき)は中国から渡来したものです。

◆柏餅

柏餅は、柏の葉に上新粉とくず粉(片栗粉)を混ぜてつくった「しんこ餅」に、あんを挟んだものを置き、柏の葉を二つ折りにして包んだお菓子の事です。

柏餅が日本の歴史に登場したのは、寛永年間(1624~1644)頃といわれています。柏の葉は、新芽が出ないと古い葉が落ちないという特徴があるので、「子供が産まれるまで親は死なない」即ち「家系が途絶えない」という縁起に結びつけ、「柏の葉」は「子孫繁栄」につながります。

中国から渡ってきた端午の節句行事としては珍しく、柏餅は日本で生まれた食べ物だったという事です。

私の父も庭に柏の木を一本植えました。新芽が出るまで枯葉が落ちないので縁起がいいと言っていました。

************************

おまけの雑学

三月三日、五月五日、七月七日、九月九日とみんな月と日の数字が重なっているのに、何故一月だけ七日なのか・・・?何か理由があると思うのですが、分かりません。分かる方、教えてください。

と以前書きましたが、こんな記事がありました。

3月3日、5月5日、7月7日に共通するものといえば、曜日です。毎年同じ曜日になります。3月3日から7の倍数が、こどもの日であったり七夕の日であったりします。そう考えると他にも同じ曜日の日がありますが、これは覚えやすいので雑学にはなりますね。

でもこれによると、9月9日だけ当てはまりません。

舐めるよ 。舐めちゃ悪いのかよ。他人の指じゃねぇよ、自分の指だ。自分の指を自分で舐めてどこがわるいんだってんだよ。他人に舐めてもらうわけじゃなし

。舐めちゃ悪いのかよ。他人の指じゃねぇよ、自分の指だ。自分の指を自分で舐めてどこがわるいんだってんだよ。他人に舐めてもらうわけじゃなし 、いいじゃねぇか、舐めようと、舐めまいと

、いいじゃねぇか、舐めようと、舐めまいと 。

。

そりゃあオレだって、指なんぞ舐めねぇでめくりてぇよ。悲しいことに、年齢とともに皮膚に脂気がなくなて来て、舐めずにゃめくれねぇ。まさか、こんなこと聞かれるたぁ思わなかったぜ。オレのハートに小さなひび がはいちまったじゃねぇか。

がはいちまったじゃねぇか。

普段はでぇ嫌いだけど、今度ばかりは、脂ぎったオヤジが羨ましいよ 。

。

だけどな、皆なるんだ 。レジ袋だって指を舐めねぇと開かねぇ

。レジ袋だって指を舐めねぇと開かねぇ 。

。

ほら、暗い雰囲気 で終わっちゃったじゃねぇか

で終わっちゃったじゃねぇか 。次回はパーっと明るくなる

。次回はパーっと明るくなる 質問にしてくんな。頼むよ。

質問にしてくんな。頼むよ。

したっけ。

今朝、昨日のお姉さんから電話が来て「捕獲していい鼠は、どぶ鼠、家鼠、二十日鼠だけで、他の鼠は捕獲許可証がいるので、しかるべき官庁へ行き確認をしたほうがいいですよ。」とのこと。早速出向き、話をすると、やっぱり「ヤチネズミは鳥獣捕獲許可をとって業者に委託しなければならん。」とのお答え。それは分かっているから相談に来たのに、融通が利かない。だから役人は・・・といわれるのだと、逆切れ。

「私は、どぶ鼠、家鼠、二十日鼠、ヤチネズミの判断は出来ない。素人なんだから・・・。買ってきたのも鼠取りで、ヤチネズミ取りではない。とにかく鼠が出て樹皮を食べるので仕掛けているだけだ。何が掛かったかは分からないので・・・」と持ちかけると「そうですね。」とのお答え。

これから私が鼠取りを仕掛けるかどうかは、明言は差し控えさせていただきます。

したっけ。