都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

嫁に食わすな」と聞いて真っ先に思いつくのが「秋茄子」です。

茄子は夏にも穫れますが、暑い時期の夏は十分な栄養を蓄えることができずに、秋に収穫される茄子の方がおいしいと言われています。

実際、秋茄子はアミノ酸や糖分をしっかり蓄えており、養分があるので旨味が増しておいしいのです。

そんなおいしい旬のナスを、外から来た嫁になど食べさせるのはもったいない、と言ったとか…。

- 意地悪な姑説

ひとつ目は、「秋に旬を迎え、おいしくなる茄子を嫁なんかに食べさせるのはもったいない」という、姑さんの意地悪な気持ちを表しているというもの。

同じような言葉で「秋かます、嫁に食わすな」「秋鯖、嫁に食わすな」「五月蕨、嫁に食わすな」などがあり、いずれも嫁イビリを匂わせる慣用句です。封建的な家族制度のなかで生まれた言葉なのかもしれませんが、意味には諸説あり、その理由や語源はハッキリしていないのが実のところです。

- やさしい姑説

一方で、「秋茄子は嫁に食わすな」には、意地悪ではなく、嫁の体を気遣う意味合いがあるという説もあります。茄子には体を冷やす働きがあるので、涼しくなってきた秋に茄子を食べると、出産を控えたお嫁さんの体が冷えてしまうので、やさしい姑さんがお嫁さんを心配しているのだというものです。

また、秋茄子は種が少ないので、子宝に恵まれないとう縁起の悪さを気にしているのだという解釈もあります。

- 実は「嫁」とは夜目(ネズミ)を指す説

また、ここでいう"よめ"は「夜目」と書き、ネズミのことを指しているという説もあります。つまり、おいしい秋茄子をネズミに食べさせるのはもったいないということで、おいしいものをとられたくないという意味として取れますね。

鎌倉の和歌集に由来することわざ?

鎌倉時代の和歌集『夫木和歌抄』には「秋なすび わささの粕につきまぜて よめにはくれじ 棚におくとも」という歌があります。

これは、酒粕につけた秋茄子をおいしくなるまで棚に置いておくのはよいけれど、ネズミ(夜目・よめ)に食べられないように注意しましょうという意味です。「秋茄子は嫁に食わすな」は、その和歌が語源ではないかとも言われているそうです。

「秋茄子は嫁に食わすな」の一般的によく使われている解釈は、「とてもおいしい秋茄子を、嫁なんかに食べさせるのはもったいない」という、お姑さん側の意地悪な気持ちを表しているというものです。

いわゆる嫁いびりです。

おいしいからあげない、という解釈には、嫁姑の関係で、嫁を疎んじている気持ちが背景にあります。

「嫁に食わすな」は他にもありました

- 二月鰈(にがつかれい)は嫁に食わすな。

- 五月蕨(ごがつわらび)は嫁に食わすな。

蕨の旬は五月で、その時期の物はとてもおいしいという事。 あまりに美味しいので嫁に食べさせるのは惜しいという事から。

- 五月鮒(ごがつふな)嫁に食わすな

- 夏蛸(なつだこ)は食わすな。

「土用のタコは親にも食わすな」という嫁視点の諺もある

- 秋蕗嫁に食わすな

- 秋タナゴ嫁に食わすな

- 秋の鮗(コノシロ)嫁に食わすな。

- 秋魳(あきかます)は嫁に食わすな

かますは秋になると脂が乗って白身の上品な味になるカマス美味しいので、嫁には食べさせるなということ。

- 秋鯖(さば)嫁に食わすな。

マサバの産卵期は春で、その後体力を取り戻すために、えさを食べまくります。

十分、栄養をとったマサバは、秋になるころには脂肪がのり、おいしくなるというわけです。おいしい秋サバを嫁風情に食べさせてなるものかというわけです。

また一方、まったく正反対の解釈もあります。

いくら秋サバがおいしいとはいえ、サバは腐りやすい。昔から「鯖の生き腐れ」と言われ傷みやすいとされてきました。

大事な嫁が食あたりしてはいけない、というものです。

これらも意味や解釈には諸説ありますが、「嫁に食わすな」が共通してます。

昔は、あらゆる場面で姑の立場が勝っていたので、これだけ美味な食材を並べられると、姑の嫁いびり説というのは納得できるものがあります。

中でも面白かったのは「秋ざるは嫁に食わすな」という言葉。これは「サルの話」(岩波新書)の一節だそうです。猿は「本草綱目」にも薬用として入っており、熊の胆ならぬ猿の胆もあるそうです。

|

~「申」を食べる ~ 脳までも食べなさる

ニホンザル珍重 「猿の肉はとてもとても、たとえようのない程の美味だ。また、猿の頭の黒焼きは薬として珍重されていたものだった」。これは、昭和51年に亡くなった十和田の木村金吾氏の証言である。石川県の山村などでは「秋猿は嫁に食わすな」というらしい。近年まで非常に評価されていたことがわかる。 美味ゆえか価格もよかったようだ。秋田県仙北の寺子屋のソロバンの稽古の教材で、「猿の皮30文、肉60文、頭10文、肋骨8文」というのが残っていた。全体を利用するが、食用・薬用でない毛皮はそう高くなかった。雪深い新潟県魚沼での明治25年の値段は、イタチ50厘、テン500厘、キツネ2000厘(=2円)、サル800厘であった。 |

「明治時代の1円=現在の2万円」として、当時の品物はいくらぐらいだったのかを計算してみました。当時の「1銭」が現在の「200円」、「1厘」が現在の「20円」となります。

|

イタチ |

50厘 |

1,000円 |

|

テン |

500厘 |

10,000円 |

|

キツネ |

2円(=2000厘) |

40,000円 |

|

サル |

800厘 |

16,000円 |

|

日本の一部地域では猿肉が珍味と見なされてきた。古くは縄文時代の遺跡から猿の骨が出土し、江戸時代の『宜禁本草集要歌』や『嬉遊笑覧』にも言及が見られる。石川県では「秋猿は嫁に食わすな」との言い伝えがある。サル肉の消費で無数の健康効果が得られると言われ、たとえば、日本の女性は出産後に元気を取り戻すためにサル肉を消費していたとされる。また、美食家として有名な北大路魯山人も食べたことを著作に記している。 ただし、1974年に野生のニホンザルは狩猟鳥獣の対象から除外されており、有害駆除の許可が下りた場合を除いて狩猟の対象にはできないため、21世紀においてはきわめて流通に乏しく「幻の肉」とも称される。 |

猿は縄文時代から食べられていたようです。

今でこそ気持ちが悪いと思うかもしれませんが、犬も元々は家畜でした。

動物は食べるものがある程度決まっていますが、人間は何でも食べてきたという歴史があります。

それにしても、昔のお嫁さんはずいぶん食べ物を制限されてきたようです。

■昨日のアクセスベスト3

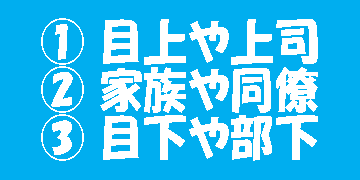

次の言葉の意味で正しいのはどれでしょう?

Q1「敷居が高い」間違っている意味は?

① 水準が高く格式がありすぎて行きにくい

② 失態をしたので行きにくい

③ 後ろめたくて行きたくない

Q2.「早起きは三文の徳」の三文とはどれくらいの徳があること?

① 大吉

② 中吉

③ 小吉

Q3.潮時はどんな時に使う?

① 終わりにする時

② はじめる時

③ 中断する時

Q4.「愛□を振りまく」□に入る漢字は?

① 想

② 嬌

③ 人

Q5.無礼講はどういう意思表示を形式的に言ったもの?

① 楽しんでほしい

② 上下関係排除(タメ口OK)

③ 大いに羽目を外して

Q6.コンピュータやインターネットに詳しい人を総じてなんと言う?

① バッター

② ハッカー

③ ラッパー

Q7.「一姫二太郎」とはどういう意味?

① 女の子1人男の子2人の子供3人を指す

② 女の子1人男の子2人の方が育てやすい

③ 最初が女の子、次が男の子の方が子育てしやすい

Q8.「小春日和」はどの時期をさす?

① 3月

② 5月

③ 11月

Q9.本当はネガティブな意味ではないのに間違いで使われる言葉は?

① 陳腐

② 不満

③ 卑屈

Q10.「ご苦労様です」は誰に対して使うのが正しい?

① 目上や上司

② 家族や同僚

③ 目下や部下

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

A1「敷居が高い」間違っている意味は?

正解は「① 水準が高く格式がありすぎて行きにくい」です。

答えの解説

|

敷居(しきい)が高(たか)・い の解説 不義理や面目のないことがあって、その人の家へ行きにくい。 [補説]文化庁が発表した平成20年度「国語に関する世論調査」では、「あそこは敷居が高い」を、本来の意味とされる「相手に不義理などをしてしまい、行きにくい」で使う人が42.1パーセント、本来の意味ではない「高級すぎたり、上品すぎたりして、入りにくい」で使う人が45.6パーセントという逆転した結果が出ている。 goo辞書 |

※格式がある場、自分には不相応な場に行き難い意味ではないので注意しましょう。

A2.「早起きは三文の徳」の三文とはどれくらいの徳があること?

正解は「③ 小吉」です。

答えの解説

|

朝早く起きれば、健康にも良いし、それだけ仕事や勉強がはかどったりするので得をするということ。 「三文」とは、一文銭三枚のことで「ごくわずかな」という意味。 わずか三文だとしても、得るものがあるということで、朝寝を戒める意味を込めて使う。 元々は「早起きしても三文ほどの得しかない」という意味で使われていたともいわれる。 「徳」は損得の「得」と同じ意味で、「早起きは三文の得」とも書く。 故事ことわざ辞典 |

Q3.潮時はどんな時に使う?

正解は「② はじめる時」です。

答えの解説

|

「潮時」には、「潮が満ちたり引いたりする時」「物事をするのにちょうどよい時」「好機」という意味があります。私たちが普段聞き慣れた「潮時」は、二つ目の意味で用いられていることが多いでしょう。 「潮時」という言葉の由来を調べてみると、「漁師が漁に出るときに、船を出すのに最も適した時を潮の状況で判断していた」ことにあり、それが転じて、「物事をするのにちょうどよい時」という意味でも使われるようになったようです。 マイナビニュース |

※ものごとの終わりを意味する時に使われやすい「潮時」ですが、本当はなにかをはじめるのにちょうどいいという時に使います。

A4.「愛□を振りまく」□に入る漢字は?

正解は「② 嬌」です。

答えの解説

|

愛嬌(あいきょう)を振(ふ)り撒(ま)・く の解説 だれにでもにこやかな態度をとる。まわりの人みんなに愛想よくする。「アイドル歌手が―・く」

[補説]文化庁が発表した「国語に関する世論調査」で、「あいきょうを振りまく」と「あいそ(う)を振りまく」について、どちらの言い方を使うか尋ねたところ、次のような結果が出た。

goo辞書 |

※愛想は良し悪しを表現するので振りまくことはしません。愛想の正しい使い方は「愛想よく振る舞う」です。

A5.無礼講はどういう意思表示を形式的に言ったもの?

正解は「① 楽しんでほしい」です。

答えの解説

|

実は「無礼講」という言葉の由来は、日本の古来の神事にまで遡ります。 そうした神事では、一般的に神と人が一緒に同じものを食べたり飲んだりしてお祭りをするという形をとります。 例えば神に奉納した御神酒を、参列者も一緒に授かって飲む、というのもそうです。 そうした神人共食の儀式を「礼講」と言いました。 そして、そのあと二次会的に行われる宴席のことを「無礼講」と言ったのです。 さらに鎌倉時代、後醍醐天皇が討幕を図り、密議のため身分を超えた宴席を設けました。 参加者は身分の分かるような烏帽子や法衣を脱ぎ、上下関係を取り払って酒を酌み交わし楽しんだそうです。 これが今でいう「無礼講」のはじめと言われています。 それまでは決まりとして自分の席を途中で立つことがなかったような偉い貴族が、自由に立ち上がって他の人のところに行って話をしたりお酒を飲んだりするわけです。 もちろんこの後醍醐天皇の無礼講は、密議を行うためのものであったわけですが、それまでの常識や礼儀を無視した酒宴の様子にその時代の人々は大変驚きました。 ここから、現在我々が言うような、身分の上下を気にしない宴席のことを「無礼講」というようになりました。 語彙力.com |

※今も昔も羽目を外して楽しむ意としてとらえられますが、② や③ をすれば人間関係が悪くなることもあります。お約束の形式となってしまっているので、真に受けないようにしましょう。

A6.コンピュータやインターネットに詳しい人を総じてなんと言う?

正解は「② ハッカー」です。

答えの解説

|

ハッカー 英語:hacker コンピュータやインターネットなどについて造詣が深い人を意味する語。転じて、それらを悪用し、他人のコンピュータに侵入するなどの行為を行う人が「ハッカー」と呼ばれることも多い。後者を「クラッカー(cracker)」と言い換える動きもあるが、小学館の国語辞典「大辞泉」編集部が2013年に発表した「本来と異なる意味・言い方で使用される言葉ランキング」で「ハッカー」が第1位となったように、一般的には「ハッカー」は不正行為者のイメージで捉えられている傾向が見られる。 weblio辞書 |

※他人のコンピュータに侵入し覗いたり悪さをしたりするのは犯罪で、そういったことをする人たちのことをクラッカーといいます。またはブラック・ハッカーと呼ぶこともあるようです。

A7.「一姫二太郎」とはどういう意味?

正解は「③ 最初が女の子、次が男の子の方が子育てしやすい」です。

答えの解説

|

一(いち)姫(ひめ)二(に)太郎(たろう) の解説 子を持つには、最初は育てやすい女の子で、次は男の子がよいという言い伝え。 goo辞書 |

※一般的には女の子の方が育てやすいとされているので、まずは女の子を育てて慣れてから男の子を育てるという意味に使われます。女の子の方が育てやすいとされている理由としては、母親が女性だから同性の方が育てやすいということもあるとは思いますが、幼い男の子は体が女の子より弱く育てるのが難しいための方が有力かと思います。

A8.「小春日和」はどの時期をさす?

正解は「③ 11月」です。

答えの解説

|

こはる‐びより【小春日‐和】 初冬のいかにも小春らしい穏やかで暖かい日和。《季 冬》「玉の如き―を授かりし/たかし」 [補説]文化庁が発表した平成26年度「国語に関する世論調査」では、本来の意味とされる「初冬の頃の、穏やかで暖かな天気」で使う人が51.7パーセント、本来の意味ではない「春先の頃の、穏やかで暖かな天気」で使う人が41.7パーセントという結果が出ている。 goo辞書 |

春を感じる冬の終わりのことを言うと思われがちですが、正しくは11月頃の春に似た穏やかな陽気な日のことを言います。

A9.本当はネガティブな意味ではないのに間違いで使われる言葉は?

正解は「① 陳腐」です。

答えの解説

|

「腐」が使われているので、強烈な悪口だと思った人もいるかもですが、正しくは「ありふれているさま」を指す言葉です。 【ことばの総泉挙/デジタル大辞泉】では、82%が正解していました(2018年6月19日現在)。 ちん‐ぷ【陳腐】 古くさいこと。ありふれていて、つまらないこと。また、そのさま。陳套(ちんとう)。 ※ ※ 「陳」の字には「古い」の意味があり、「新陳代謝(=新しいものが古いものに取って代わる)」などの言葉にも用いられています。 (ことばの総泉挙/デジタル大辞泉より) |

※ネガティブな意味で使われてしまいますが、正しくは平凡やありふれているなどの意で使います。とはいえ自信のある企画書などに対し陳腐と言われれば落ち込みますが、平凡という意なのであまり落ち込まないようにしましょう。

A10.「ご苦労様です」は誰に対して使うのが正しい?

正解は「③ 目下や部下」です。

答えの解説

|

「ご苦労様」は目上には失礼 前述の通り、「ご苦労様」に含まれる「労」は「労る(いたわる)」「労う(ねぎらう)」という意味をもち、ともに言葉を掛ける対象は「弱者」「目下」の人であり、施しの意味合いが含まれています。 そのため、「ご苦労様」は、上から目線のニュアンスがあるため、目上の人に使うと失礼に当たってしまいます。 「お疲れ様」は社外では使わない 「お疲れ様」は社内で気軽に交わされる言葉で、同僚や部下だけではなく上司に対して使用してもよく使われています。しかし、取引先や顧客など社外の相手に対しては使いません。 「お疲れ様」という言葉には、労いの意味合いが含まれています。加えて気軽な挨拶として使われているため、社外のような公式な場面で用いると失礼にあたるためです。 TRANS.Biz |

したっけ。

Q.1□日坊主

①一.

②.三

③.七

Q.2□束三文

①. 一

②. 二

③.五

Q.3□六時中

①.四

②.六

③.五

Q.4森羅□象

①.百

②.千

③.万

Q.5五臓□腑

①.六

②.七

③.八

Q.6一日□秋

①.百

②.千

③.万

Q.7□穀豊穣

①.四

②.五

③.六

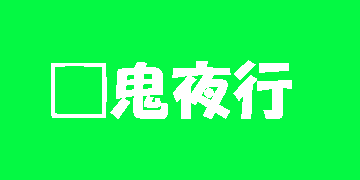

Q.8□鬼夜行

①.百

②.千

③.万

Q.9面壁□年

①.七

②.八

③.九

Q.10□風十雨

①.一

②.三

③.五

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

A.1□日坊主

正解は「②.三」です。

|

みっかぼうず【三日坊主】 あきっぽくて何をしても長続きしないこと。また、そのような人のことをあざけっていうことば。修行に耐えられず、三日で還俗(げんぞく:一度、出家した者が、再び俗人に戻ること)をしてしまう僧侶の意から。 転じて、物事に飽きやすく、長続きしないこと。また、その人。 「日記付けも三日坊主に終わる」 |

A.2□束三文

②. 二

|

にそく-さんもん【二束三文】 売値が非常に安いこと。いくら売っても、もうけが出ないほどの安値で売ること。投げ売り。▽昔、金剛草履(藁(わら)や藺(い)などで作られた大形で丈夫な草履)は、二足でわずか三文の値段で売られていたことから。「束」は「足」とも書く。 句例二束三文の品用例両親の死後何かに尽力したという親類の某なにがしが、二束三文で譲受ける事に親族会議で決まってしまった。<有島武郎・或る女> |

A.3□六時中

①.四

|

しろくじちゅう【四六時中】 一日中ずっと。いつも。始終しじゅう。常に。 注記「四六時」は、四掛ける六で、二十四時間になることから。詩作などで、「十五夜じゅうごや」を「三五夜(さんごや)」などという言い方と同じ技法で作られたことば。 昔の「二六時 (にろくじ) 」を今の24時制に直していったもの。「四六時中仕事のことが頭を離れない」 |

A.4森羅□象

③.万

|

しんらばんしょう【森羅万象】 宇宙に存在するすべての事物や現象。天地の間にある一切の事象。 注記「森羅」は、無数に連なって並んでいること。「万象」は、「まんぞう」「ばんぞう」とも読み、あらゆる形や物事のこと。出典の「森羅万象は、一法(いっぽう)の印(いん)する所(ところ)なり」による。 出典『法句経ほっくぎょう』 類語一切合切(いっさいがっさい) 有象無象(うぞうむぞう) |

A.5五臓□腑

①.六

|

ごぞうろっぷ【五臓六腑】 からだの中すべて。また、腹の中、心の中。 注記「五臓」は、心臓・肺臓・脾臓(ひぞう)・肝臓・腎臓の五つの臓器のこと。「六腑」は、大腸・小腸・胃腸・胆囊(たんのう)・膀胱(ぼうこう・三焦(さんしょう)(消化・排泄の器官)の六つの器官のこと。 出典『漢書かんじょ』芸文志(げいもんし) |

A.6一日□秋

②.千

|

いちじつせんしゅう【一日千秋】 一日が千年に思われるほど待ち遠しいことのたとえ。 注記「一日千秋の思いで待つ」という風に用いる。「一日」は、「いちにち」とも読む。「千秋」は、千年のこと。もとは「一日三秋(いちじつさんしゅう)」から出たことば。 出典『詩経しきょう』王風おうふう・采葛(さいかつ)用例玄白は…ターヘルアナトミアを手にして以来、腑分の日を、一日千秋の思いで待っていた。〈菊池寛・蘭学事始〉類語一日三秋(いちじつさんしゅう) 一刻千秋(いっこくせんしゅう) |

A.7□穀豊穣

②.五

|

ごこくほうじょう【五穀豊穣】 穀物が豊かに実ること。 注記「五穀」は、五種類の穀物。日本では米、麦、粟(あわ)、豆、黍(きび)(一説では稗(ひえ)のこと。転じて、穀物の総称。「豊穣」は、穀物が豊かに実ること。類語豊年満作(ほうねんまんさく) |

A.8□鬼夜行

①.百

|

ひゃっきやこう【百鬼夜行】 さまざまな妖怪(ようかい)が、夜、列をなして徘徊(はいかい)すること。転じて、人目に立たぬところで悪人たちがはびこり、勝手気ままに悪事をはたらくこと。 注記「百鬼」は、たくさんの妖怪。「夜行」は、列をなして歩きまわること。「夜行」は、「やぎょう」とも読む。 |

A.9面壁□年

③.九

|

めんぺきくねん【面壁九年】 長い間一つのことに辛抱強く取り組むことのたとえ。 注記「面壁」は、壁に向かって座禅を組むこと。「九年面壁(くねんめんぺき)」ともいう。故事中国南北朝時代(6世紀)、禅宗の始祖とされる達磨(だるま)大師がインドから中国に渡って以後、嵩山(すうざん)(洛陽の東方にある山)の少林寺(しょうりんじ)に籠もって九年間も壁に向かって座禅を組み続け、悟りを開いたという。 出典『景徳伝灯録(けいとくでんとうろく)』三 |

A.10□風十雨

③.五

|

ごふうじゅうう【五風十雨】 気候が順調なことのたとえ。また、世の中が平穏無事であることのたとえ。 注記「五日にして一ひとたび風ふき、十日にして一たび雨ふる」の略。五日目ごとに風が吹き、十日目ごとに雨が降るという意で、農作にちょうど適した気候であることから。 出典『論衡(ろんこう)』是応(ぜおう)用例今年は雨も風も、五風十雨の譬(たとえ)の通りに順調だった。そうして溜池(ためいけ)には水は豊富であった。〈島木健作・生活の探求〉 類語十風五雨(じゅうふうごう) |

※解説は『学研 四字熟語辞典』より引用しました。

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

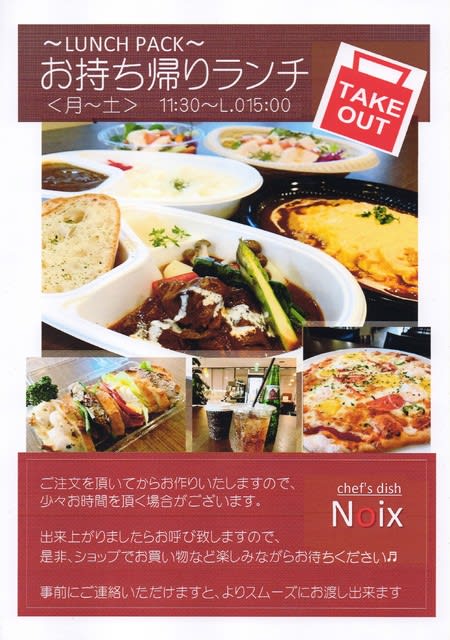

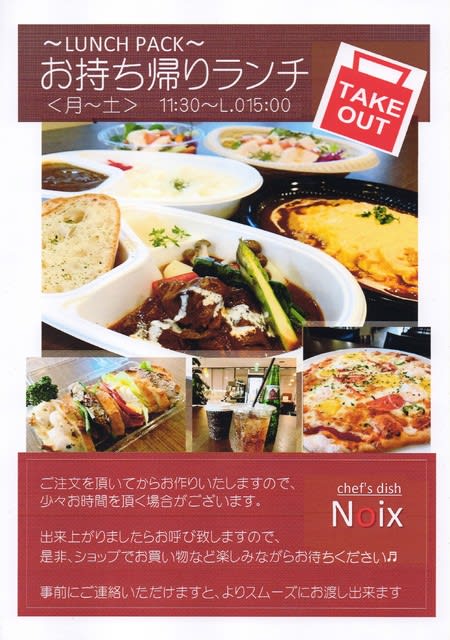

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

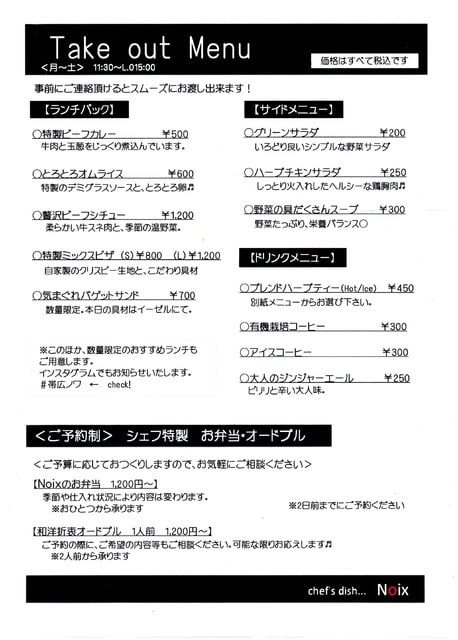

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

諺の問題です。[ ]に入る言葉を選んでください。

四択ですからわかると思います。

Q1.出雲の神の[ ]

①.神頼み

②.不信心

③.罰当たり

④.縁結び

Q2.祈るより[ ]

①.稼げ

②.進め

③.笑え

④.動け

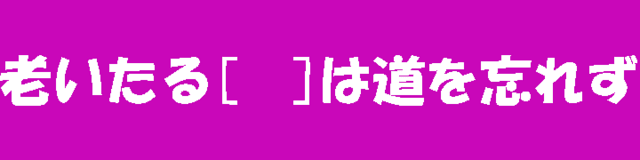

Q3.老いたる[ ]は道を忘れず

①.馬

②.牛

③.者

④.犬

Q4.[ ]と坊主の頭はゆったことがない

①.三つ編み

②.嘘

③.法螺

④.しめ縄

Q5.[ ]の煮えたもご存じない

①.大根

②.カボチャ

③.魚

④.芋

Q6.[ ]の小便と親の意見

①.烏

②.牛

③.狐

④.馬

Q7.一と言うたら[ ]と悟れ

①.二

②.十

③.七

④.五

Q8.問うに落ちず[ ]に落ちる

①.情け

②.語る

③.愛

④.金

Q9.頭の上の[ ]を追え

①.旋毛(つむじ)

②.蚊

③.蠅

④.髪

Q10.親の[ ]が子に報う

①.因果

②.遺伝

③.借銭(しゃくせん)

④.前世

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

A1.出雲の神の[縁結び]

正解は「④.縁結び」です。

解説

|

結婚は出雲大社の神さまが男女を結びつけることであり、人間の意思を超えたものであるという意味。 ▼出雲大社は島根県にある神社で、縁結びの神として有名。 故事ことわざの辞典 |

A2.祈るより[稼げ]

正解は「①.稼げ」です。

解説

|

幸福を得たいと神に祈り求めるより、自分で働いて稼ぐほうが確実であるということ。また、困難に直面した時は祈ってばかりいないで、自力で運命を打開すべきだということ。 故事ことわざの辞典 |

A3.老いたる[馬]は道を忘れず

正解は「①.馬」です。

解説

|

老いた馬は道をよく知っており、迷うことがないことから転じて、高齢者の知恵や経験はいかすべきだという教え。 斉の管仲らが道に迷ったとき管仲が老馬を放ってその後に従うと、やがて進む道が見つかったという『韓非子・説林上』にある故事に基づく。 「老いたる馬は道を知る」ともいう。 故事ことわざの辞典 |

A4 [嘘]と坊主の頭はゆったことがない

正解は「②.嘘」です。

解説

|

嘘をついたことがないというのを誇張したことば。 ▼「ゆった」は「言った」と「結った」を掛けたしゃれ。僧侶は頭を剃っていて髷が結えないことから。 故事ことわざの辞典 |

A5. [芋]の煮えたもご存じない

正解は「④.芋」です。

解説

|

芋の煮えたもご存じないとは、世間知らずでおっとりした人を、あざけっていうことば。 芋が煮えたのか煮えていないのかの区別もつかないほどのお坊ちゃん育ち、お嬢さま育ちの意味から。 「芋の煮えたも知らない」とも。 故事ことわざの辞典 |

A6 [牛]の小便と親の意見

正解は「②.牛」です。

解説

|

牛の小便はだらだら長くて多いが、肥料としての効き目はあまりない。 親の意見もそれと同じで、長くてくどいばかりで一向に効果がないということ。 対義語、親の意見と茄子の花は千に一つも仇はない 逆引き 故事 ことわざ 慣用句 |

A7一と言うたら[二]と悟れ

正解は「①.二」です。

解説

|

人から何かを頼まれたら、言われた用件だけでなく、その先まで察して用を果たせという意味。気を利かせることの大切さを教えることば。 故事ことわざの辞典 |

A8.問うに落ちず[語る]に落ちる

正解は「②.語る」です。

解説

|

秘密というものは、人に聞かれたときは用心して漏らさないものが、自分から話し出したときはついうっかり口をすべらせて真実を話してしまうものだということ。 「落ちる」は、白状するという意味。 「問うには落ちいで語るに落つる」「問うに落ちぬは語るに落つる」「語るに落ちる」ともいう。 故事ことわざの辞典 |

A9.頭の上の[蠅]を追え

正解は「③.蠅」です。

解説

|

とかく人の世話を焼きたがる者に対して、それよりもまず自分自身のことをしっかり始末せよということ。 自分の頭の上にたかる蠅さえ、ろくに追い払うことが出来ないのに、他人の頭の上の蠅を追い払おうとするなという意味から。 おせっかいな者へ軽蔑の気持ちを込めていったことば。 故事ことわざの辞典 |

A10.親の[因果]が子に報う

正解は「①.因果」です。

解説

|

親が悪業(あくごう)を重ねると、罪の報いをその子供が受けることになり苦しむということ。 また、罪もないわが子を不幸にさせたくないなら、ただちに悪業をやめよという意味もある。 「因果」は、仏教の教えで、前世のあるいは過去の悪業の報いとして現世の不幸があるとする考え。 逆引き 故事 ことわざ 慣用句 |

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

今日は「四字熟語」の正しい意味を考えます。二択ですから、間違えないようにしてください。

問題ではありませんが、読みも考えてください。

Q1.一日千秋

①.一日がとても長く感じ、待ち焦がれている

②.一日がとても短く感じることと

Q2.因果応報

①.悪いことばかり起こる様

②.良い行いをすれば良い報せがきて、悪い行いをすると悪い報いがあるということ

Q3.不撓不屈

①.困難にくじけてしまう様

②.困難にもくじけない様

Q4. 応病与薬

①.それぞれに合わせて指導すること

②.病気には薬が効く

Q5.唯一無二

①.他に何もない唯一のもの

②.似たものは2つあるさま

Q6晴雲秋月

①.心がけがれなく澄みきっていること

②.秋の月は晴れて綺麗なさま

Q7.累世同居

①.異なる家族が同居を始めること

②.何世代にもわたる同族が同居すること

Q8.麻姑掻痒

①.物事が思い通りに進むこと

②.思うようにいかないこと

Q9.空理空論

①.空想の中での理論

②.実際には役に立たない理論や考え

Q10.平談俗語

①.日常的に使われている言葉

②.冗談のこと

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

正解は↓に!!

A1.一日千秋(いちじつせんしゅう)

①.一日がとても長く感じ、待ち焦がれている

解説

|

非常に待ち遠しいことのたとえ。ある物事や、人が早く来てほしいと願う情が非常に強いこと。一日が千年にも長く思われる意から。▽「千秋」は千年の意。「日」は「にち」とも読む。一般には「一日千秋の思いで待つ」と用いる。もと「一日三秋」から出た語。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A2.因果応報(いんがおうほう)

②.良い行いをすれば良い報せがきて、悪い行いをすると悪い報いがあるということ

解説

|

人はよい行いをすればよい報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるということ。▽もと仏教語。行為の善悪に応じて、その報いがあること。現在では悪いほうに用いられることが多い。「因」は因縁の意で、原因のこと。「果」は果報の意で、原因によって生じた結果や報いのこと。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A3.不撓不屈(ふとうふくつ)

②.困難にもくじけない様

解説

|

強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないさま。▽「撓」はたわむ意。転じて、屈すること。「不屈不撓ふくつふとう」ともいう。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A4. 応病与薬(おうびょうよやく)

①.それぞれに合わせて指導すること

解説

|

人の性質や素質、理解力など状況に応じて適切な指導をすること。また、状況に応じて適切な措置を講じること。病状にあわせて、それに適した薬を与える意から。▽もと仏教語。「病やまいに応おうじて薬くすりを与あたう」と訓読する。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A5.唯一無二(ゆいいつむに)

①.他に何もない唯一のもの

解説

|

この世でただ一つしかないこと。他に同類のものがなく、その一つ以外並ぶものがないこと。▽「唯一」「無二」は、ともに二つとないことを表す類義語で、これを重ねて意味を強調した語。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A6晴雲秋月(せいうんしゅうげつ)

①.心がけがれなく澄みきっていること

解説

|

心に汚れがなく、澄みとおっているたとえ。▽「晴雲」は、晴れた空に浮かぶ白雲のこと。「秋月」は、秋の澄んだ空にかかる月の意。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A7.累世同居(るいせいどうきょ)

②.何世代にもわたる同族が同居すること

解説

|

数代にもわたる家族が、一つの家に一緒に住むこと。▽「累世」は世を重ねること。「同居」は同じ家に共に住む意。長命の家系で、その繁栄を祝した語。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A8.麻姑掻痒(まこそうよう)

①.物事が思い通りに進むこと

解説

|

物事が思いどおりになること。もとは、かゆいところに手が届くこと。▽「麻姑」は中国伝説上の仙女の名。鳥のような長い爪つめをもっているので、かゆいところをかくのに適しているといわれた。「掻痒」はかゆいところをかくこと。背中をかくための孫の手は「麻姑」の手からきている。「痒」は「癢」とも書く。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A9.空理空論(くうりくうろん)

②.実際には役に立たない理論や考え

解説

|

実際からかけ離れている役に立たない考えや理論。▽「空理」「空論」はともに、実状や現実を考えない役に立たない理論や議論。ほぼ同意の熟語を重ねて意味を強めた語。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

A10.平談俗語(へいだんぞくご)

①.日常的に使われている言葉

解説

|

ふだんの会話で使う、ごく普通の言葉。▽「平談」は日常の会話。「俗語」はふだん使う通俗的な言葉。 三省堂 新明解四字熟語辞典 |

聞いたことはあるが意味がよく分からなかったものや、聞いたことない四字熟語でも漢字の意味から考えると「こういう意味かな」と想像ができるものまであったと思います。

難問正解できましたか?

したっけ。

全種類1セット120円

「花魁でありんす~ 日本語版」24種類

「キタキツネ物語」8種類

「ワンコ親父」8種類

「ワン子さん」8種類

「頑固おやじが怒ってる」8種類

「ばあちゃんの教え」8種類

「だるまさんが口論だ」16種類

随時追加予定あり!

新作も見られます。クリックしてみてください↓

Mitsuo TuzukiのLINE スタンプ一覧 | LINE STORE

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu)

0155-67-5988

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

倉内 佐知子

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

身の程を知らない人の行動に対して、古い言い方で「片腹が痛い」と言います。

片腹とは現代でいうと脇腹のことですが、どうやらこの言葉の語源は、人の行動をみてお腹が痛くなるまで笑うことではないようです。

■片腹いたしの意味

身の程を知らない他人の言動・態度がおかしくてたまらない。また、ひどくばかばかしく思う。苦々しく思う。笑止千万である。「あなた程度の知識で、この大問題に取り組もうなどとは片腹痛い」

|

かたはら‐いた・い【片腹痛い】 [形][文]かたはらいた・し[ク]《「傍(かたわ)ら痛し」の歴史的仮名遣い「かたはら」を「片腹」と解したところから生まれた語》他人が実力以上のことを行っているのが、こっけいで苦々しく感じるさま。笑止千万だ。「見え透いたうそで―・い」→傍(かたわ)ら痛し デジタル大辞泉の解説 |

『デジタル大辞泉の解説』にもあるように、実はこの言葉、中世以降にその漢字が誤って伝わってしまったのです。

もともと「片腹(かたはら)」は「傍(かたはら)」であり、「傍痛し」は「傍(かたわら)で見ていても気の毒な様」という意味で用いられてきました。

|

かた‐わら〔‐はら〕【傍ら/×旁/▽側】 [名] 1 そば。すぐ近く。「―のいすに腰かける」 2 (「…のかたわら」の形で)端に寄った所。「道の―にたたずむ」 3 (接続助詞的に用いて)主となることをする一方。合間に。「学校に通う―家業を手伝う」 4 側面。物の脇。 「頭ごとに各(おのおの)石松(いはまつ)あり、ふたつの―に山あり」〈神代紀・上〉 [副]あることをする一方では。その合間に。「会社に勤めて、―小説を書く」 デジタル大辞泉の解説 |

しかし歴史的仮名遣いでは「傍(かたはら)痛し」となり、「は」を「わ」と読むところを、「は」と解釈したところから生まれてしまったのが、「片腹痛し」の誕生のルーツだったのです。

|

かたわら‐いた・し〔かたはら‐〕【傍ら痛し】 [形ク] 1 第三者の立場から見ていて、心が痛む。はらはらする。気の毒だ。 「この頃の御気色(けしき)を見奉る上人(うへびと)、女房などは、―・しと聞きけり」〈源・桐壺〉 2 第三者の立場から見て、苦々しく思う。笑止だ。後世、「片腹(かたはら)痛い」と当てるようになった。 「よしとも覚えぬ我が歌を人に語りて人のほめなどしたる由いふも―・し」〈枕・九六〉 3 第三者が自分をどう思うかと気にかかる。気がひける。きまりが悪い。→片腹痛い 「いと―・けれど、頼み聞こえさするままに」〈落窪・一〉 デジタル大辞泉の解説 |

したっけ

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

Chef’s Dish ノワ

詩集「涅槃歌」

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

|

涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| 倉内 佐知子 | |

| 22世紀アート |

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| マルマン(maruman) | |

| マルマン(maruman) |

「あいつは目立った業績をあげることもなく、鳴かず飛ばずだ」等という風に使われ、「何の活躍もしていない人のこと」を意味する言葉として使われます。しかしこれは間違った意味なのです。

もともとは中国の故事で「三年蜚(と)ばず鳴かず」という言葉が語源となっています。「鳴かず飛ばず」の本当の意味とは「将来の活躍に備えて、その機会を伺っている様」をいうのです。

|

蜚 字源 会意形声。「虫」+音符「非」、「非」は「羽」の鏡面対象字で、羽を左右に広げるの意。虫などが羽を開いて飛ぶこと、または、そのような虫。 意義 1.空を飛ぶ。飛と同義。 2.稲を食性とするバッタ目に属する虫の一種。 3.あぶらむし(ゴキブリ目)のこと。 |

|

伍擧曰、有鳥在阜。三年不蜚不鳴。 是何鳥也。 春秋時代の楚の荘王は、即位して3年間、全く政治を顧みず、 日夜遊蕩にふけり、諫言する者は全て死に処すると宣言しました。 ある日、家臣の伍挙が荘王に、「丘の上に、3年間蜚(と)ばず鳴かずの鳥がいます。 これは何という鳥でしょうか」と謎かけをしました。 荘王は「その鳥は一旦飛べば天に届き、一旦鳴けば人を驚かせるだろう。 お前の言いたいことはわかった」と答えました。 しかし、その後も遊蕩にふける荘王に、今度は家臣の蘇従が意を決して諫言しました。すると、荘王は、手に刀を取って、宴会で使っていた鐘や太鼓を吊るしていた紐を断ち切り、政務を執る決意を示しました。 荘王は3年間、政務には全く関心がないふりをして、家臣の人物を見極めようとしていました。 |

|

三年(さんねん)飛ばず鳴かず 《「史記」滑稽伝・淳于髡や、「呂氏春秋」重言などにある、3年間飛ばず鳴かずにいる鳥は、ひとたび飛ぶと天まで上がり、ひとたび鳴けば人を驚かすというたとえから》大いに活躍する機会を待って、長い間じっとしていること。 デジタル大辞泉の解説 |

長い間鳴きも飛びもしないでじっとしている意から、将来の活躍を期して長い間機会を待っているさまをいう。現在では長い間何の活躍もしないでいることを自嘲的に、または軽蔑していうことが多い。

つまり、「あいつは、鳴かず飛ばずだ」と相手を蔑む意味で使っているつもりが、知らず知らずのうちに相手に多大なる期待をしてしまっているということになるのです。

したっけ

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

Chef’s Dish ノワ

詩集「涅槃歌」

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

|

涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| 倉内 佐知子 | |

| 22世紀アート |

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| マルマン(maruman) | |

| マルマン(maruman) |

|

月 |

日 |

最高 |

最低 |

|

7 |

17 |

21.9 |

16.2 |

|

|

18 |

23.3 |

16.4 |

|

|

19 |

19.5 |

17.4 |

|

|

20 |

23.6 |

17.5 |

|

|

21 |

22.9 |

16.8 |

|

|

22 |

20.6 |

16.5 |

|

|

23 |

19.2 |

15.4 |

|

|

24 |

23.0 |

15.9 |

|

|

25 |

30.0 |

18.3 |

|

|

26 |

22.4 |

18.6 |

|

|

27 |

27.8 |

18.9 |

|

|

28 |

34.6 |

19.1 |

|

|

29 |

31.4 |

19.6 |

|

|

30 |

33.5 |

22.1 |

|

|

31 |

34.1 |

22.6 |

|

8 |

1 |

35.1 |

24.9 |

|

|

2 |

36.3 |

21.3 |

|

|

3 |

34.4 |

23.4 |

|

|

4 |

29.7 |

18.8 |

|

|

5 |

33.1 |

18.7 |

|

|

6 |

34.0 |

18.5 |

|

|

7 |

30.0 |

20.0 |

|

きゅうかさんぷく【九夏三伏】 夏の、最も暑い土用の頃をいう。 「 -のあつき日は/平家 灌頂」 → 三伏 大辞林 第三版の解説 |

九夏の意味とは

「九夏」の意味は以下の通りとなります。

(1)夏の中でも最も暑い頃。

(2)夏の90日間。6月から8月までの90日間。

(3)夏の期間全て。夏を表現する古語。

6月初めから9月末までの3か月、約90日間を「九夏」と呼びます。「九夏三伏」(きゅうかさんぷく)という四文字熟語があり、夏の中でも最も暑い頃を意味する言葉です。そこから「九夏」にも同様の意味として扱われますが、厳密には夏の90日間となります。

九夏の由来

仏教用語の中に、「九旬」という夏を指す言葉があります。そこから「九旬の夏」という言葉ができ、さらに省略した「九夏」が広まったという説が有力です。

また、季節としての「夏」の前に、古代中国の最初の王朝で伝説とされる扱いに「夏」(か)がなっています。そこから、「夏」という言葉が中国では様々な扱いがされ、その中の一つとして”季節”も含まれています。

「三伏」とは

今では「三伏」という言葉は、ほとんど使われることがありません。たまに暑中見舞いに「三伏の候」とあるくらいでしょうか。

この「三伏」とは、中国古代の陰陽五行説から生まれた暦の中の特定の日を指し、「初伏」「中伏」「末伏」を合わせて「三伏」といいます。季節的には最も暑い時期に当たります。

三伏の日取り

三伏の数え方には諸説あるようですが、最も一般的なのは、夏至の後、3回目の庚(かのえ)の日を「初伏」とし、4回目の庚の日を「中伏」、立秋の後、最初の庚の日を「末伏」とするものです。

今年(2019年)でいうと

初伏:7月17日

中伏:7月27日

末伏:8月16日

になります。

三伏の始まり(初伏日)は 7/11 ~ 7/21

三伏の終わり(末伏日)は 8/07 ~ 8/17

庚の日とは

中国古代では、五行説によって「木・火・土・金・水」の五行を更に陰陽(兄と弟)に分けて、「甲(きのえ)乙(きのと)丙(ひのえ)丁(ひのと)戊(つちのえ)己(つちのと)庚(かのえ)辛(かのと)壬(みずのえ)癸(みずのと)」の十干として順に数えました。これに十二支を合わせた「甲子(きのえね)」や「丙午(ひのえうま)」など、少しは馴染みがあるかもしれませんね。

この中で「庚」は「かのえ(金の兄)」を表します。金の性質が強く出ている(兄なので)という意味になります。

三伏の猛暑

は何故、三伏が最も暑い時期になるのかというと、季節は夏、つまり五行では「火」が盛んな時期です。ところが「金」は五行では秋に対応しています。そして五行説では、火と金は「相克」の関係にあります。つまり火は金を溶かしてしまうように、金にとって火は苦手な存在なのです。せっかく金が秋の気配をもたらそうとしても、夏(火)の暑さに負けて潜んでしまうということになります。確かにこの時季は金属も溶けてしまいそうな暑さの日が続きます。

熱で寒を防ぐ

一年で最も陽気が盛んになる季節ですが、体内では陽気が発散しすぎて逆に陽気不足になりがちです。こんなときに冷たいものをドンドン食べていたら、体内の陽気は益々衰えてしまいます。五行では、金は肺や大腸と対応していますので、金の活動が抑えられると、こうした内臓にも悪影響を与えることになります。

三伏の時は、暖かいお茶で水分を補給すると

まとめ

九夏三伏(きゅうかさんぷく)と読む、真夏のもっとも暑い時期のことをさし示す言葉です。語源・由来としては、「九夏」は夏の季節の九十日間ことをいいます。

「三伏」は初伏、中伏、末伏のことで、それぞれ、夏至以降の三度目の庚(かのえ)の日を初伏、四度目の庚の日を中伏、立秋の後の最初の庚の日を末伏というものです。

最も端的な意味では、「真夏」をさします。また、「夏の最も暑いころのこと」の意味でも使用します。

|

Harel タラタラしてんじゃねーよ スティック エスニック唐辛子風味 300g 業務用 |

| 合食 | |

| 合食 |

したっけ

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

|

涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| 倉内 佐知子 | |

| 22世紀アート |

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| マルマン(maruman) | |

| マルマン(maruman) |

「身から出た錆」という言葉があります。

その意味は自分の犯した行為が結果として自分自身が苦しむことを言います。

では、「身」とは何のことなのでしょうか?

身体から錆は出ませんが「体が錆びる」という言い方もあります。

|

さ・びる【×錆びる/×銹びる】 [動バ上一][文]さ・ぶ[バ上二]《「寂びる」と同語源》 1 金属の表面に錆が生じる。「―・びた釘(くぎ)」 2 能力・働きが鈍くなってだめになる。「運動不足でからだが―・びてきた」 デジタル大辞泉の解説 |

平安時代になると、自分たちの身は自分たちで守ろうと、体を鍛えはじめる貴族が登場します。武芸に秀でた貴族のことを軍事貴族といいますが、これが武士の始まりではないかと言われています。(諸説あるようですが)

中でも有力だったのが、桓武天皇の血を引く平氏と、清和天皇の血を弾く源氏です。

この武士が刀を持っていましたが、江戸時代になると戦のない時代が続ことになりました。そのため、武士はめったに刀を使うことがなくなりました。

それでも武士の中には、身分の低い物に恥をかかされると「切り捨て御免」といって刀を抜くことがありましたが、刀は少しでも手入れを怠ると錆が出てしまいます。

いざ、刀を抜いたものの、抜いた刀が錆びていて恥をかくことがあったようです。

このことから、自分が怠ったことが原因で失敗など自分自身が苦しむ結果となり「身から出た錆」となったのです。

つまり、身から出た錆の身とは「刀身(とうしん)」のことだったのです。

|

身(み)から出た錆(さび) 《刀の錆は刀身から生じるところから》自分の犯した悪行の結果として自分自身が苦しむこと。自業自得。 デジタル大辞泉の解説 |

|

とう‐しん〔タウ‐〕【刀身】 刀の、鞘(さや)におさまる部分。 デジタル大辞泉の解説 |

日ごろから、備えは万全にしておきましょう。

|

開明 トートバッグ 大容量 黒 HO1614 |

| クリエーター情報なし | |

| 開明 |

|

モバイルバッテリー 24000mah 大容量 急速充電 99% 機種対応 LCD残量表示 地震/災害/旅行/出張/アウトドア活動などの必携品 USB充電可 一週間の電量が満足できる ナイロン袋付き |

| クリエーター情報なし | |

| HF |

|

ミニ扇風機 usb 静音 卓上 ネイルドライヤー 業務用 手持ち 爪乾燥機 省エネ 充電 風機 ネイルポリッシュドライヤー ジェルネイル用 超高速乾燥 つけまつげ ネイル データ線が付き 卓上扇風機 吹幹機 携帯便利 手足対応 速乾性 Formemory (ピンク) |

| クリエーター情報なし | |

| Formemory |

したっけ

【かってにせんでん部】

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

|

絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

|

オリジナル

|

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| クリエーター情報なし | |

|

マルマン(maruman) |

●猪突猛進(ちょとつもうしん)

ひとつのものごとに対して、夢中で、かつ猛烈な勢いで突き進むこと。いのししが突進する様子にたとえていう。

●猪突豨勇(ちょとつきゆう)

[漢書[食貨志下]](「豨」は大きなイノシシ)あとさきかまわずに突進すること。また、その人。いのししむしゃ。

●一竜一猪(いちりゅういっちょ・いちりょういっちょ)

努力して学ぶものと、怠けて学ばないものとの間には大きな賢愚の差ができるということ。一方は竜一方は豚。

●猪見て矢を引く( いのししみてやをひく ).

事が起こってからあわてて対策を講ずること。

●山より大きな猪は出ぬ(やまよりおおきないのししはでぬ)

入れ物よりも大きな中身などあり得ないというたとえ。

また大げさな言い方もほどほどにしろということ。

●猪も七代目には豕になる(いのししもしちだいめにはいのこになる).

猪ですら年月を経て豚になることから。

長い年月をかければどの様なものでも変化するという事。

●馴染みては豕も可愛い(なじみてはいのこもかわいい)

どのようなものでも近くにいて慣れ親しむと情が移ってかわいく思えるという事。

●【獣・猪・鹿】食った報い(ししくったむくい)

禁を犯して一時的によい思いをした埋め合わせに、それ相応の悪い報いを受けるという意味。また、悪事を働いたために受ける報いのこと。

●御猪口(おちょこ)

おちょこ。日本酒を飲むときなどに用いる小さな器。

中国では豚の口という意味である。

●猪武者(いのししむしゃ)

状況を考えないで、向こうみずに敵中に突進する武士。

●荻と猪(はぎといのしし)

花札の七月の札に描かれる。日本文化において好相性とされた、優美な萩の花と荒々しい猪の取り合わせ。

●猪じもの・鹿じもの(しし‐じもの)

(副詞的に用いる)しし(猪・鹿など)のように。「い這はひ」「膝折る」「水づく」などの序に用いることが多い。万葉集[2]「―い這ひ伏しつつ」 →じもの

●猪防ぎ・鹿防ぎ(しし‐ふせぎ)

猪・鹿などの獣類が田畑を荒らすのを防ぐための設備。

●猪道・鹿道(しし‐みち)

猪や鹿の通る山中の道。猟師はこの道に待ち伏せして獣を討ち取る。けものみち。

|

しし【獣・猪・鹿】(肉の意より転じて) けもの。野獣。特に、食肉のために捕獲する「いのしし(猪)」「かのしし(鹿)」をいう。秋。万葉集[3]「朝狩に―踏み起し」 獣狩ししがりの略。曾我物語[4]「馬の上、徒立ちならぶ人なし。殊に―の上手にて」 広辞苑第六版より引用 |

「猪」は中国では「豚」の意であるため、「猪」を含む熟語であっても、「イノシシ」ではなく「ブタ」の意であることがあります。

そのため、あまり良いイメージの言葉はないようです。

※現代中国語で「猪」という単語/文字は一般的にブタを意味します。イノシシを表記したい場合、「野猪(yězhū)イェヂュ・イェヂュー・イェズウ」と表記します(ブタを特に区別する場合は「家猪」と表記します)。

|

開明 トートバッグ 大容量 黒 HO1614 |

| クリエーター情報なし | |

| 開明 |

|

モバイルバッテリー 24000mah 大容量 急速充電 99% 機種対応 LCD残量表示 地震/災害/旅行/出張/アウトドア活動などの必携品 USB充電可 一週間の電量が満足できる ナイロン袋付き |

| クリエーター情報なし | |

| HF |

|

ミニ扇風機 usb 静音 卓上 ネイルドライヤー 業務用 手持ち 爪乾燥機 省エネ 充電 風機 ネイルポリッシュドライヤー ジェルネイル用 超高速乾燥 つけまつげ ネイル データ線が付き 卓上扇風機 吹幹機 携帯便利 手足対応 速乾性 Formemory (ピンク) |

| クリエーター情報なし | |

| Formemory |

したっけ

【かってにせんでん部】

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

|

絵手紙セット 葵+顔彩24色 |

| クリエーター情報なし | |

|

オリジナル

|

|

マルマン ポストカード 絵手紙用 画仙紙(越前) 手漉き S133C 100枚 |

| クリエーター情報なし | |

|

マルマン(maruman) |