都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

昨夜は、RoyalWedding(ロイヤルウエディング)で盛り上がっていた方も多いのではないでしょうか。

今日は、「婚約指輪」と「結婚指輪」の起源について考えてみましょう。

古代の婚姻にはいくつかの形式があって古代ゲルマンの略奪婚とかが有名です。

男は捕まえた女に環(わ)をはめて「略奪のしるし」にしていました。つまり、腕や足にはめられた環は、その女がある男の「財産」だということを表していたのです。

男は捕まえた女に環(わ)をはめて「略奪のしるし」にしていました。つまり、腕や足にはめられた環は、その女がある男の「財産」だということを表していたのです。

また、結婚婚約指輪の起源と見なされているのは古代ギリシャの「売買婚」です。

この「売買婚」というのは妻をお金で買うという結婚習慣のことです。

結婚の際には家と家同士の関係や子孫を残すことが重視され、二人の愛情よりも身分や金銭がからんだものが多かったのです。そのため親が婚約 を決めてしまう場合もあり婚約成立時に指輪がその代金の支払いの証拠として未来の花嫁の父に渡されていたのです。

を決めてしまう場合もあり婚約成立時に指輪がその代金の支払いの証拠として未来の花嫁の父に渡されていたのです。

紀元前3世紀ころから婚約指輪は法的拘束力をもつようになり、未来の夫に対して純潔を守る義務が生じたのです。

古代ローマ時代には指輪を渡す習慣は婚約時であって、決して結婚時ではなく、まして指輪を交換する習慣はなかったと言われています。当時は結婚より婚約が重視されていたのです。それは婚約が契約を結ぶという意味のみならず、お金が絡んでいたからだと考えられます。

妻の売買は文明の発達により廃れますが、婚約が決まった時に婚約指輪を贈る習慣は古代ローマ以降も生き残り現在に至ります。

紀元後4世紀初めには、「honey」というような文字が指輪の内側に刻印されていましたそうです。

5世紀のローマの著述家マクロビウスによると、婚約指輪は左手の4番目の指に着けられたということです。それはこの指から特別の静脈が心臓に直接繋がっていると信じられていたからです。

以前は婚約指輪と結婚指輪の区別はなかったのですが、ローマ法王が、結婚の前にもっとお互いを知るべきだとして、婚約期間を奨励したことから婚約指輪が生まれたということです。

西暦860年に教皇ニコラス1世が「婚約発表には婚約指輪が必要である。夫となるものは高価で経済的な犠牲を払わなければならないような指輪を将来の妻に贈るべし」というような決まりをつくったのだともいわれています。

中世では婚約指輪にはサファイアやルビーが使われていました。

1477年、ドイツのモロルティンガー博士が、神聖ローマ帝国皇帝になるマクシミリアン大公に対して、ブルゴーニュのマリー公女との婚約に際し、ダイヤの婚約指輪を贈るよう助言したのが、ダイヤを婚約指輪に使った最も古い記録だそうです。

また、1503年のヴェネツィアの結婚証明書には、婚約指輪としてダイヤモンドつきの指輪が記載されているそうです。

それにたいして結婚指輪の起源はずっと遅く、9世紀頃から13世紀頃のヨーロッパで見られるようになります。

それにたいして結婚指輪の起源はずっと遅く、9世紀頃から13世紀頃のヨーロッパで見られるようになります。

教会が結婚指輪に祝福を与えるようになったのは11世紀ころからで、結婚指輪を左手の薬指にはめるのはそのころからの風習ですが、厳格なきまりになっているわけではありません。

少なくとも16世紀末までのイギリスでは右手の薬指にはめることになっていました。

一説によれば、1554年、イギリスのメアリー女王がスペインのフェリペ2世との結婚に際して、甲丸指輪(かまぼこ型)を用いたのが最初とされています。

なお、日本では結婚指輪をマリッジリング(Marriage Ring)と呼びますが、正しくはウェディングリング(Wedding Ring)またはウェディングバンド(Wedding Band)です。

夢のない話で申しわけありません。指輪の円が永遠または完全を意味しているからだとする説もあるにはあります・・・。

夢のない話で申しわけありません。指輪の円が永遠または完全を意味しているからだとする説もあるにはあります・・・。

※指輪と指の関係は下記を参照ください。

したっけ。

「おつむてんてん」の「おつむ」は幼児の頭のことです。でも、何故「おつむ」なのでしょう。

「おつむてんてん」の「おつむ」は幼児の頭のことです。でも、何故「おつむ」なのでしょう。

源頼朝が幕府を開いた鎌倉時代に、頭のことを「つぶり」といったそうです。

これは、古くから丸くて小さいものを「つぶり(粒)」と呼び、宮中の女性が「頭」とくに「子供の頭」のことをいったといわれます。

この「つぶり」が「つむり」に変化して、女房詞(にょうぼうことば)の「お・つむり」となり、「お」が略されて一般庶民に広がったとされています。

つぶり【頭】

あたま。かしら。つむり。

大辞泉

「かたつむり」などの、渦巻状の貝にも用いられています。

なお、「つぶらな瞳」「礫(つぶて)」「飯粒」などが、この「粒(つぶ)」と同根語とされています。

余談ですが、源頼朝は、頭がとても大きかったそうです。そこで、江戸時代に、頼朝の頭蓋骨を展示するという催しがありました。ところが、展示された頭蓋骨が小さかったので、見物人の一人が「頼朝公の頭は、もっと大きかったんじゃないのか?」とたずねました。すると、慌てた主催者が「これは、頼朝公が幼少の頃の頭蓋骨でして・・・」といった。・・・という小噺があります。

余談ですが、源頼朝は、頭がとても大きかったそうです。そこで、江戸時代に、頼朝の頭蓋骨を展示するという催しがありました。ところが、展示された頭蓋骨が小さかったので、見物人の一人が「頼朝公の頭は、もっと大きかったんじゃないのか?」とたずねました。すると、慌てた主催者が「これは、頼朝公が幼少の頃の頭蓋骨でして・・・」といった。・・・という小噺があります。

したっけ。

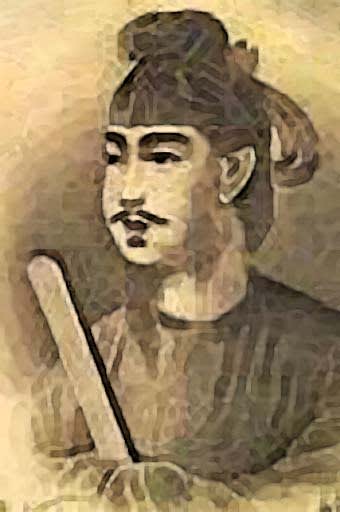

あまりにも有名な「聖徳太子」ですが、生きている時は聖徳太子とは呼ばれていなかったようです。「聖徳太子」という呼び名は、死後太子の立派さを讃えて贈られた名前だったのです。

しょうとく‐たいし〔シヤウトク‐〕【聖徳太子】

[574~622]用明天皇の皇子。名は厩戸(うまやど)皇子。豊聡耳(とよとみみ)皇子・上宮(じょうぐう)太子ともいう。叔母推古天皇の摂政として内政・外交に尽力。冠位十二階・憲法十七条を制定して集権的官僚国家の基礎をつくり、遣隋使を派遣して大陸文化の導入に努めた。また、「三経義疏(さんぎょうぎしょ)」を著し、法隆寺・四天王寺などを建立して仏教の興隆に尽くした。

大辞泉

本名は厩戸皇子(うまやど、うまやとのおうじ)であり、馬屋(厩)で生まれたからだとされていますが、これも、キリスト教のイエスの誕生に似せて作られた話だという説や、馬は賢い動物とされていたので、賢い人という意味でつけられたという説があります。

本名は厩戸皇子(うまやど、うまやとのおうじ)であり、馬屋(厩)で生まれたからだとされていますが、これも、キリスト教のイエスの誕生に似せて作られた話だという説や、馬は賢い動物とされていたので、賢い人という意味でつけられたという説があります。

また、母が実母である蘇我小姉君の実家で出産したため、つまり叔父である蘇我馬子の家で生まれたことから馬子屋敷が転じて厩戸(うまやど、うまやと)と付けられたという説。

生誕地の近辺に厩戸という地名があり、そこから名付けられたという説もあります。このように、太子にまつわる話はたくさんあり、名前の由来は定かではありません。

「厩戸皇子」(うまやどのおうじ)、「豊聡耳命」(とよとみみのみこと)が一般的に考えられている生前の呼び名だそうです。

「豊聡耳命」は、太子が十人の人々の訴えを同時に聞いても、一人一人に正しい答えを返したという言い伝えから、耳のさとい賢い人であるという意味であるとされています。

「聖徳太子」砂州名前は下記のように数多くあります。

① 『古事記』(和銅5年、712年):上宮之厩戸豊聡耳命(うへのみやのうまやとのとよとみみのみこと)

② 『日本書紀』(養老4年、720年):厩戸皇子(うまやとのおうじ)、豊耳聡聖徳(とよとみみのしゃうとくのり)、豐聰耳法大王(とよとみみののりのおほきみ)、法主王(のりのうしのおほきみ)

③ 『万葉集』の巻三:上宮聖徳皇子(うえのみやしょうとくのおうじ)

④ 顕真が記した『聖徳太子伝私記』の中で引用されている慶雲3年(706年)に作られた「法起寺塔露盤銘」には上宮太子聖徳皇(うえのみやのたいししょうとくおう)と記されています。

顕真(けんしん、天承元年(1131年)- 建久3年11月14日(1192年12月20日))は、平安時代後期の天台宗の僧。号は宣陽房

⑤ その他、上宮王(かみつみやおう)、摂政太子厩戸王、厩戸豊聰耳聖徳法王、八耳皇子などがあります。

「聖徳太子」という名称は生前に用いられた名称ではなく、没後129年を経て天平勝宝3年(751年)に編纂された『懐風藻』が初出と言われています。

かいふうそう【懐風藻】

奈良時代の漢詩集。1巻。淡海三船(おうみのみふね)の撰ともいうが、撰者未詳。天平勝宝3年(751)成立。近江(おうみ)朝以後、約80年間、64人の漢詩120編を年代順に集めた、日本最古の漢詩集。

大辞泉

そして、平安時代に成立した史書である『日本三代実録』『大鏡』『東大寺要録』『水鏡』等はいずれも「聖徳太子」と記載され、「厩戸」「豐聰耳」などの表記は見えないため、遅くともこの時期にはすでに諡(おくりな)として「聖徳太子」の名が広く用いられて一般的な呼称となったようです。

そして、平安時代に成立した史書である『日本三代実録』『大鏡』『東大寺要録』『水鏡』等はいずれも「聖徳太子」と記載され、「厩戸」「豐聰耳」などの表記は見えないため、遅くともこの時期にはすでに諡(おくりな)として「聖徳太子」の名が広く用いられて一般的な呼称となったようです。

おくり‐な【贈(り)名/諡】

1 死者にその生前の徳や行いなどに基づいて贈る称号。のちの、諱(いみな)。諡号(しごう)。2 戒名。

大辞泉

これだけ沢山の名前を持っていると、自分の名前を覚えるのも大変ではなかったのかと心配になります。

しかし、そのどれもが太子の賢さを物語るものです。太子が、賢い人で、その政治手腕も長けていたことだけは確かなようです。

したっけ。

没個性の時代といわれて久しいけれど、よく見ると色んな人がいます。「体ばかり大きくて役に立たない人」、「体は小さいけれど頭がよくて気が利く人」、「いつも無口で何を考えているかわからない人」、「何にでも首を突っ込みたがる人」等々、十人十色とはよくいったものです。

言葉の意味を知らないで使うと人間関係を壊すことにもなりかねません。うまく使えば、相手をうっとりさせたり、さりげなく批判したり、人間関係がよくなるかもしれません。

「オレってどんな性格かなあ?」と聞いて、「どう見ても朴念仁だよ」といわれたら、怒るべき、それとも喜ぶべきなのでしょうか。

以下に、難読語や意味がわかりにくい性格を現す言葉を取り上げて見ます。読んでみてください。意味はわかりますか?

② 卑怯

③ 頓馬

④ 吝嗇

⑤ 天邪鬼

⑥ 因業

⑦ 気障

⑧ 怯懦

⑨ 暢気

⑩ 狡猾

⑪ 唐変木

⑫ 依怙地

⑬ 阿漕

⑭ 慇懃無礼

⑮ 優柔不断

では、読みと意味です。

① ぼくねんじん(朴念仁):無口で愛想のない人。また、がんこで物の道理のわからない人。わからず屋。朴には「自然のまま、うわべを飾らない」といういみがあります。

② ひきょう(卑怯):《本来は「比興」で「卑怯」は当て字か》勇気がなく、物事に正面から取り組もうとしないこと。正々堂々とせず、いやしいこと。

③ とんま(頓馬):どこか抜けていること。つまり「間抜け」。

④ りんしょく(吝嗇):ひどく物惜しみをすること。つまり「けち」。「吝」も「嗇」も「物惜しみする」と言う意味。

⑤ あまのじゃく(天邪鬼):「何にでも逆らって行動する人、つむじ曲がり」。もともとは昔話や伝説に登場してくる想像上の悪者。妖怪(ようかい)とも精霊とも決めがたい。

⑥ いんごう(因業):頑固で思いやりのないこと。仏語。何らかの結果を生む原因になる行為。また、因と業。《前世の悪業が原因で招いた性格や運命の意から》

⑦ きざ(気障):服装や言動などが気どっていて嫌な感じをもたせること。つまり、「いやみ」。「気障り(きざわり)」の略。

⑧ きょうだ(怯懦):臆病で気が弱いこと。いくじのないこと。「怯惰(きょうだ)」だと、臆病で怠け者」。

⑨ のんき(暢気):性格や気分がのんびりとしていること。こせこせしないこと。必ずしも悪い意味ではないが、言われて喜ぶのもいかがなものか・・・。「呑気」も同じ。

⑩ こうかつ(狡猾):ずるく悪賢いこと。「狡」は「ずるい」、「猾」は「悪賢い」の意味。

⑪ とうへんぼく(唐変木):気の利かない人、物分りの悪い人。「遣唐使が持ち帰った変な木から」 「唐(外国)の変わった木偶人形から」などの説がある。

⑫ いこじ(依怙地):かたくなに意地を張ること。いこじともいう。意固地という当て字もある。

⑬ あこぎ(阿漕):しつこく、ずうずうしいこと。義理人情に欠けあくどいこと。特に、無慈悲に金品をむさぼること。《禁漁地である伊勢の国の阿漕ヶ浦で、ある漁師がたびたび密漁をして捕らえられたという伝説から》

⑭ いんぎんぶれい(慇懃無礼):表面は丁寧で礼儀正しいように見えるが、実は尊大で無礼なこと。「慇懃」だけなら「礼儀正しいこと」で褒め言葉。

⑮ ゆうじゅうふだん(優柔不断):気が弱く決断力に乏しいこと。「優柔」だけでも「決断力が乏しいこと」。つまり「ぐず」。特に男性のこれは女性に嫌われる。気をつけよう・・・。

したっけ。

梨(なし)の礫(つぶて)

投げられた礫のように、便りをやったのに返事のないこと。「梨」は「無し」に掛けたもの。「いくら使いをやっても―だ」

大辞泉

梨の礫(つぶて)-日本国語大辞典

音沙汰のないこと。音信のないこと。投げた礫(つぶて)はかえらないところから、「梨」を「無し」にかけて語呂を合わせていう。「なしの礫もない」の形で、意味をさらに強めていう。

昔は、ラブレターを何通も書いたのに返事がないときなどに、「なしのつぶて」といったものです。今なら、せっかくメルアドをゲットして、せっせとメールを送っても返事がないときでしょうか。

昔は、ラブレターを何通も書いたのに返事がないときなどに、「なしのつぶて」といったものです。今なら、せっかくメルアドをゲットして、せっせとメールを送っても返事がないときでしょうか。

いずれにしても、アプローチをしても返事がないことを「なしにつぶて」といいます。

辞書には、「梨の礫」とありますが、本来は「無し」、「礫」は小石ですから、「飛んでくる小石もない」という意味になります。

しかし、上記の辞典の説では、「投げられた小石は帰ってこない」では、釈然としません。当たり前すぎて面白くありません。

では、何故小石が飛んでこないことが問題なのでしょうか。

ひとつは、昔の戦では投石も重要な武器でしたが、いくら攻撃しても相手が抗戦してこない。この様子から、「なしのつぶて」という言葉が生まれたとする説です。

その昔,愛の告白の時に小石を投げて相手の気をひいたそうです。その頃は、夜這いというか、男性が女性の家をこっそり訪ねる通い婚ということをしていました。小石を庭に投げ込んで、訪ねてきたことを知らせ、女性が招き入れるというものです。ところが、小石を投げてもなんの反応もない。せっかく訪ねて来たのに、とほほ・・・。

ここから、「なしのつぶて」という言葉が生まれたという説です。個人的には、こちらの説が好きです。

したっけ。

本日のセイヨウオオマルハナバチ駆除

*捕獲数: 21頭 |

(内女王: 21頭) |

<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_s1026" title="クリックで拡大" o:button="t" href="http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=1/ig=245x214/id=f9cac789c563fcc6/fi=medium/l=tm/da=g/tid=MMSI03_01/bzi=0/q=%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%90%E3%83%81/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%90%E3%83%81&ei=&ib=-1" alt="seiyou1.jpg" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 101.25pt; HEIGHT: 88.5pt; mso-position-horizontal-relative: char; mso-position-vertical-relative: line"><imagedata o:title="f9cac789c563fcc6" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.jpg"></imagedata><wrap type="none"></wrap><anchorlock></anchorlock></shape>

本日、特殊任務初出動。昨年の初出動は4月17日だった気がする。もうそろそろ活動時期かと思い、様子を見に行く。既に大量出没。1時間ほどで21頭の成果。

本日、特殊任務初出動。昨年の初出動は4月17日だった気がする。もうそろそろ活動時期かと思い、様子を見に行く。既に大量出没。1時間ほどで21頭の成果。

特殊任務コード:CD0029

セイヨウオオマルハナバチについては下記を御参照下さい。

「セイヨウオオマルハナバチとは・・・お勉強。」

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20100418

「おしりの白い蜂」を探せ2010.04.18

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20100418

したっけ。

もともとは「できた男女の仲」をいった言葉だそうです。昔、平安時代の夫婦は通い婚で、男が雨や夜露に濡れながら足しげく通ってきていました。濡れ衣を着てでも逢う間柄であったわけです。色っぽい話を、何とも婉曲な表現で奥床しいですね。

もともとは「できた男女の仲」をいった言葉だそうです。昔、平安時代の夫婦は通い婚で、男が雨や夜露に濡れながら足しげく通ってきていました。濡れ衣を着てでも逢う間柄であったわけです。色っぽい話を、何とも婉曲な表現で奥床しいですね。

濡れ衣を着る

1 無実の罪を負わされる。「仲間をかばって―着る」

2 根拠のない浮き名を立てられる。 「名にし負はばあだにぞあるべきたはれ島浪の濡れ衣着るといふなる」〈伊勢・六一〉

大辞泉

ではなぜ、無実の罪を「濡れ衣を着る」というようになったのでしょうか?

こんな、「濡れ衣」説話があります。

ある男が国守となって任国へ下るが、京より伴った妻はその地で娘を残して死んでしまいます。

その後、その国の女を後妻に迎えます。この後妻は継娘のことを憎み、夫に様々なありもしないことをでっち上げ、むすめを悪く言いますが聞き入れられません。

そこで、財宝を与えて海人(あま)を仲間に引き込み、継娘が密かに海人と通じていたように偽装し、その証拠として、海人の濡れた衣を寝ている継娘にかけておきました。

翌早朝、海人が後妻に言われたとおりに、自分の衣を返してくれと言いに来ます。

夫は娘が海人の衣をかけて寝ている姿を見て、後妻の言うことを信じ、激怒して娘を殺してしまいます。

このことにより、無実の罪(無根の浮名)を負うことを「濡れ衣を着る」というようになったそうです。なんと哀れな話なのでしょう。

誰ですか?「濡れ衣でもいいから、そんな噂立てられてみたいよ」、なんて言っているのは・・・。

したっけ。

「遠くて近きは男女の仲」といわれれば、真面目を銅像にして洋服を着せたような人でも、一つや二つは思い当たる話があるはずです。それほど、いいえて妙な言葉です。では、この名言、誰が作ったのでしょうか。

外国の有名作家の文章に出てくる一節のような雰囲気があります。「モーパッサン」とか、「チェーホフ」とか・・・。

実は、この言葉に作者は清少納言なのです。彼女は『枕草子』の中で、「遠くて近きもの、極楽。舟の道。男女の中(仲)」(第162段)と書いています。

実は、この言葉に作者は清少納言なのです。彼女は『枕草子』の中で、「遠くて近きもの、極楽。舟の道。男女の中(仲)」(第162段)と書いています。

また、「近くて遠きもの、宮のべの祭り、思はぬ同胞(はらから)。親族の仲」(第161段)とも書いています。※思はぬ同胞:愛情のない兄弟

清少納言は、才能が豊かで、男どもでもやり込めるような勝気さをもっていたそうです。

対して、紫式部は控えめで自分の才能を見せびらかすようなことはありませんでした。そんな紫式部にとって清少納言はどうも気にいらなかったようで、紫式部は日記の中で次のように書いています。

対して、紫式部は控えめで自分の才能を見せびらかすようなことはありませんでした。そんな紫式部にとって清少納言はどうも気にいらなかったようで、紫式部は日記の中で次のように書いています。

「清少納言こそ したり顔にいみじうはべりける人 さばかりさかしだち真名書き散らしてはべるほども よく見れば、まだいと足らぬこと多かり かく 人に異ならむと思ひ好める人は かならず見劣りし 行末うたてのみはべれば え心になりぬる人はいとすごうすずろなる折も、もののあはれにすすみ をかしきことも見過ぐさぬほどに おのづからさるまてあだなるさまにもなるにはべるべし そのあだになりぬる人の果ていかでかはよくはべらむ」

(清少納言は。高慢な顔をして、まことにいやな女です。りこうぶって、いかにも学問に優れているようなことを言っているけれども、よく見れば、まだまだ不充分な者です。それなのに、なにかにつけ人とは違うところを表そうとばかりする。そんな人は必ずぼろを出し、やがてはろくでもないことになるでしょう)

よほど紫式部は清少納言が気にいらなかったようです。

因みに、清少納言自身は、いい恋愛はできずに一生を終えたとみられています。

紫式部が一度の結婚だったのに対し、清少納言は再婚をしています。

あまりの賢さに男性に敬遠されたともいわれていますが、おそらく彼女が宮廷にあって切ない思いを寄せた男性は一人や二人ではなかったのではないでしょうか。

清少納言が実感したのは、「近くて遠きは男女の仲」だったのかもしれません。

したっけ。

口説き文句には、古来色々なものがあります。「あなたのためなら、たとえ火の中、水の底」と言う文句は、かつて定番的な口説き文句であったそうです。

口説き文句には、古来色々なものがあります。「あなたのためなら、たとえ火の中、水の底」と言う文句は、かつて定番的な口説き文句であったそうです。

このいささかオーバーともいえる台詞、実は長い歴史に裏打ちされた言葉なのです。

そのルーツは、源平の合戦を描いた『平家物語』だともいわれています。

へいけものがたり【平家物語】

鎌倉時代の軍記物語。流布本は12巻に灌頂巻(かんじょうのまき)を加えたもの。信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)が作ったと徒然草にはあるが、作者・成立年ともに未詳。治承~寿永期(1177~84)の動乱を、平家一門の興亡を中心にとらえ、仏教的無常観を基調に流麗な和漢混交文で描いた叙事詩風の作品。平曲として琵琶法師によって語られ、後世の文学に大きな影響を与えた。治承物語。平語。

大辞泉

『平家物語』では、平維盛(たいらのこれもり)という武将が都の妻の対する説得の手紙に書かれています。

「まことに、人は十三、われは十五より見初(みそ)め奉り、火の中、水の底へも、ともに入りともに沈み、限りある別れ路(ぢ)までも、おくれ先だたじとこそ申ししかども、かく心憂(う)きありさまにて軍(いくさ)の陣へおもむけば、具足し奉り、行くへも知らぬ旅の空にて、憂(う)き目を見せ奉らんもうたてかるべし。その上、今度は用意も候はず。いづくの浦にも心安うおちついたらば、それよりしてこそ迎へに人をも奉らめ」

さらに、もっと古くからあるという説もあります。この言葉の原型が生まれたのは、万葉集の時代であるというものです。

さらに、もっと古くからあるという説もあります。この言葉の原型が生まれたのは、万葉集の時代であるというものです。

日本最古の歌集『万葉集』には、安倍郎女(あべのいらつめ)という女性が男性への思いを詠んだ、という歌がある。

我が背子は 物な思ひそ 事しあらば 火にも水にも 我がなけなくに

巻4・506)

「あなた そんなに独りで心配しないで何かあったなら火にも水にも飛び込む私というものが一緒にいるじゃありませんか・・・」

せ‐こ【背子/兄子/夫子】

女性が男性を親しんでいう語。夫や恋人をさす語。

大辞泉

けーーっ、泣かせる台詞じゃありませんか。言われてみたいものです。

いま、この台詞を口説き文句に人は、なかなかいないと思います。大袈裟すぎて滑稽な気がします。しかし、長い歴史に耐えてきた言葉なのです。

したっけ。

の開花予想が発表されました。例年より早めだと言うことですが、本当かな?

の開花予想が発表されました。例年より早めだと言うことですが、本当かな?