都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

最近、ニュースで毎日のように聞くホテル、レストランの「誤表示」と言う言葉。なんだか不自然な気がしました。

「ごひょうじ」をPCで変換すると、「ご表示」と変換されます。無理に続けると「誤表示」もありますが納得がいかないので辞書で調べてみました。

「誤表示」と言う言葉は載っていません。

「表示」が後につく言葉を検索すると、次の結果になりました。

ひょう‐じ【表示】

きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】

いし‐ひょうじ【意思表示】

ふとう‐ひょうじ【不当表示】

そうがく‐ひょうじ【総額表示】

「誤表示」はありません。

「誤」が前につく言葉を検索すると、次の結果になりました。

あやまち【過ち/誤ち】

あやま・つ【過つ/誤つ】

あやまり【誤り/謬り】

あやまり‐ていせい【誤り訂正】

あやまり‐ていせいふごう【誤り訂正符号】

あやま・る【誤る/謬る】

ご【誤】

ご‐いん【誤飲】

ご‐えん【誤嚥】

ごえんせい‐はいえん【誤嚥性肺炎】

ご‐かい【誤解】

ご‐き【誤記】

ご‐けん【誤見】

ご‐さ【誤差】

ごさ‐かくさんほう【誤差拡散法】

ごさ‐きょくせん【誤差曲線】

ご‐さつ【誤殺】

ご‐さどう【誤作動】

ごさ‐ぶんぷ【誤差分布】

ご‐さん【誤算】

ご‐じ【誤字】

ご‐しゃ【誤写】

ご‐しゃ【誤射】

ご‐しょう【誤称】

ご‐しょく【誤植】

ご‐しん【誤信】

ご‐しん【誤診】

ご‐しん【誤審】

ご‐そう【誤想】

ご‐そうしん【誤送信】

ご‐だつ【誤脱】

ご‐だん【誤断】

ご‐でん【誤伝】

ご‐でん【誤電】

ご‐とう【誤答】

ご‐どうさ【誤動作】

ご‐とうよ【誤投与】

ご‐どく【誤読】

ご‐にん【誤認】

ごにん‐たいほ【誤認逮捕】

ご‐はい【誤配】

ご‐ばく【誤爆】

ご‐はん【誤判】

ご‐はんだん【誤判断】

ご‐びゅう【誤謬】

ご‐ふつ【誤払】

ご‐ぶん【誤聞】

ご‐へんかん【誤変換】

ご‐ほう【誤報】

ご‐やく【誤訳】

ご‐よう【誤用】

「誤表示」はありません。

「誤表示」と言う言葉は辞書には載っていないのです。

今回の場合、無理に「表示」使えば「虚偽表示」、または「不当表示」が妥当ではないかと思います。しかし、これだと「虚偽」、「不当」を認めることになります。

何処のホテル、レストランが考え出したのか「誤表示」。これだと、誤って表示したように聞こえます。あくまでも知らなかったと言うつもりなのでしょう。

しかし料理のプロが食材を間違えるなんてことは、ありえないでしょう。あったとしたら料理人の恥になります。

経営者側はあくまでも知らなかったと、身内の料理人に責任転嫁をしようとしているのです。

しかも、表示の食材より高いものを「誤表示」したものはないそうです。

不思議です。そして、さすがはプロ、言いえて妙な言葉を思いつくものです。

本当に正しい言葉の選択は「偽装」です。

素直に謝ればいいのに。

したっけ。

和名:蔓梅擬(ツルウメモドキ)

分布:北海道から沖縄

育成地:山野の林の縁など

樹高:数m:他の木に寄りかかり、その木の高さを越えるほどにも伸びる

開花期:5月から6月

花色:黄緑色

ニシキギ科ツルウメモドキ属の落葉低木

雌雄異株で、雄花をつける株と雌花をつける株があります。葉の脇に小さな花を10個くらい集散花序につけます。

集散花序というのは、初めに主軸の先端に花がつき、その下から枝分かれをして出る側枝の先端に次の花をつけ、この枝分かれを繰り返す花のつき方です。

花びらは5枚、萼も5枚、雄蕊は5本である。雄花の雄蕊は長いが、雌花の雄蕊は短く退化しています。

このニシキギ科の花は、どれも小さくて黄緑色なのでまったく目立ちません。花を掲載するのを忘れました。

葉は長さ5~10㎝くらいの楕円形で、互い違いに生えます。(互生)

葉の縁には浅いぎざぎざ(鋸歯)があり、先は急に尖っています。

花の後に球形の実がつき、秋には黄色に熟します。果皮が3つに裂けると赤い仮種皮が現れ、そのコントラストが美しい。

地中からまっすぐ勢いよく茎を伸ばし、伸び上がった茎が他の木の枝などに達すると茎は細く柔軟になって、枝に巻きつき始めるそうです。

葉の形が梅に似ていることと蔓になることに由来します。日本各地に自生しているので地方によってそれぞれの呼び名があり、多彩です。「ツルモドキ(蔓擬)」「山柿(やまがき)」、「ツルマユミ」、「アカミ」、「アキサンゴ」など。

もともと「ウメモドキ」という樹木が存在します。「ウメモドキ」は「実」が梅に似ているという訳ではありません。枝や葉が「梅」に似ているというのです。「擬き(モドキ)」は「偽物」のことです。「梅擬(ウメモドキ)」は「梅」の偽物で、その偽物に似ていて蔓性だから「蔓性でウメモドキに似ている木」ということで、「蔓梅擬(ツルウメモドキ)」になったのです。

つまり、「梅」に似ているから「梅擬」で、「梅擬」に似ていて蔓性だから「蔓梅擬」なのです。「擬」が二つ重なっているのです。ややこしいですね。

十勝地方のアイヌ語で「蔓梅擬」のことを「フレハップンカル」というそうです。

アイヌの人々は皮をそいで、内皮から繊維をとったそうです。この繊維は真っ白で重宝され、「タカ(弓弦)」、「オッタカイタラ(男の背負い縄)」、「ラウンクッ(女の下紐)」に使われ、シナノキの皮(クッペルケプ)より強いと喜ばれたそうです。

アイヌ語でも、地方により呼び方が違うようです。「ハイプンカラ(道央)」、「レイェプンカラ(道東)」、「オッソマニ(樺太)」など・・・。

昔は野生の木が沢山あったそうですが、今はほとんどありません。

野鳥が好んで食べますから、何処かに種を運んで増えてくれると嬉しいのですが。

花言葉:大器晩成

秋が深まって周りの花が途絶えた頃にひときわ鮮やかな実をつけるのでこの花言葉(実言葉?)になったようです。

観賞時期:10~12月(これは、花ではなく実を観賞するということです。)

したっけ。

祝日と祭日ともに、現在でも目にすることがありますが、祝日と祭日の違いは下記の通りとなっています。

祝日とは、「国民の祝日に関する法律」で定められている休日のことです。

戦前は、祝日と祭日が存在していましたが、1948年に制定された「国民の祝日に関する法律」で、「祭日」とする日はなくなり、全ての祭日は祝日に統合されました。

従いまして、現在の法律上は「祭日」という日はありません。

戦前に存在していた「祭日」には、祭りを行う日という意味の他に、皇室の祭典を行なう日という意味もありました。皇室の祭典には「大祭日」と「小祭日」があり、「祭日」は大祭日を祝う日でもありました。

大祭日と小祭日の違い

●大祭日 : 天皇自ら親祭する日。

●小祭日 : 天皇自らが礼拝し、掌典長が祭典を行う日。

5月3日(憲法記念日)と5月5日(こどもの日)に挟まれている5月4日は祝日でありません。しかし、1985年12月27日に法律が改正され、「国民の休日」として休日扱いとなっています。

ちなみに、天皇誕生日が他の祝日と2日違いとなった場合、間に挟まれた日は「国民の休日」とすることになっています。

例えば、7月第3月曜日(海の日)の二日違いで、第3水曜日が天皇誕生日となった場合、間に挟まれた第3火曜日が国民の休日になります。

1948年(昭和23年)の祝日法施行以来、昭和天皇の誕生日である4月29日は、国民の祝日である「天皇誕生日」とされていた。その後1989年(昭和64年)1月7日の今上天皇即位により、天皇誕生日は今上天皇の誕生日である12月23日に改められることとなりましたが、ゴールデンウィークの一角を構成する祝日を廃止することによる国民生活への影響が懸念されたことから、4月29日を「みどりの日」と改めた上で祝日として存続させることとなりました。

その後、2005年(平成17年)の祝日法改正により、2007年(平成19年)以降は「みどりの日」を5月4日に移動し、4月29日を「昭和の日」とすることとなりました。

「海の日」は、1995年(平成7年)に制定され、1996年(平成8年)から施行された日本の国民の祝日の一つである。制定当初は7月20日だった。2003年(平成15年)の祝日法改正(ハッピーマンディー制度)により、7月の第3月曜日となった。

日本の祝日一覧 祝日名 期日 由来 元日 1月1日 四方節(しほうせつ):皇室行事である四方拝にちなむ 成人の日 1月第2月曜日 元服:男子が成人となった証しとして、成人の装束を着て髪を結い、冠をかぶる儀式 「冠婚葬祭」の「冠」はこの日のこと 建国記念日の日 2月11日 建国記念日:神武天皇の即位の日紀元節 春分の日 3月20日~3月21日 春季皇霊祭:太陽が黄経0度の春分点を通過する日 昭和の日 4月29日

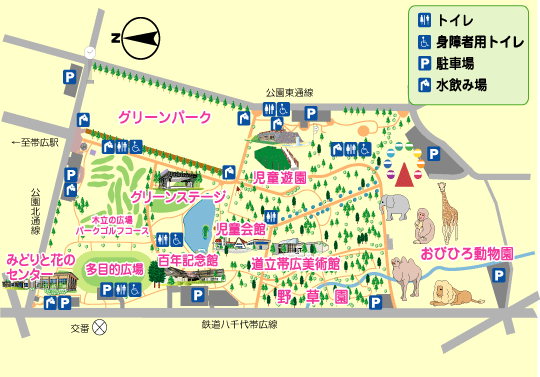

JR 帯広駅 徒歩30分、またはバス10 分 帯広市グリーンパークは昭和53年(1978年)に開園した、約8ヘクタールの全面芝生の公園です。 この公園が出来たいきさつは、元は刑務所跡地の一部で畑だったところです。 当時、畑がむき出しであったために砂ぼこりがひどいと周辺住民から苦情が寄せられたのです。そこで、芝生を植えて砂ぼこりが立つのを押さえました。 ところがこれが市民に大好評でした。「このまま何も作らずに、公園にしてほしい」という声が殺到し、グリーンパークとなったのです。 芝生が8ヘクタール一面に広がるグリーンパーク。野球場が4面入るほどの広さがある。開放的な空間がどこまでも広がり、都心のオアシスとなっています。 パーク内には、昭和56年(1981年)に完成し、かつて世界一「長いベンチ」として1981年7月19日ギネスブックにも掲載された「400mベンチ」があります。 腰をかけて眺めると、更に公園内の広さ、帯広の大きさが実感できます。休日にはピクニックやレクリエーション・スポーツを楽しむ人々で賑わいます。 「400メートルベンチ」は、グリーンパークの端から端まで続いています。夏場は木陰になり、グリーンパークや緑ヶ丘公園で楽しむ方の休憩場所として利用されることが多いです。 当時、祭り好きな、団塊の世代が中心となってつくったのです。 「はんかくさい」ものを作ったと、評判になりました。 当時の帯広市長だった田本憲吾氏が、この団塊の世代に向けて、親しみこめて「はんかくさい」くらいがいいと言ったとか・・・。 「はんかくさい」ことができたのも、当時の景気がよく、気持ちの余裕があったからなのでは・・・と、今となっては思います。 はんか‐くさ・い【半可臭い】 [形][文]はんかくさ・し[ク]おろかである。ばからしい。「―・い理屈」 大辞泉 北海道弁だと思っていたら、「大辞泉」に載っていました。 昭和62年1987年3月29日に完成し石川県富来町の海岸に460mのベンチが完成してしまったのです。 グリーンパークのベンチが世界一の王座に君臨していた時期は、460mベンチがギネスに認定された、1989年(平成元年)まででした。 したっけ。 </object> 昨日、スモモの片付けが、「らちがあかない」と書きました。自分で書いておいて、らちがあかないって何のことだろうと思いました。 「大辞泉」で「らちがあかない」を調べたら、載っていませんでした。しかし、「埒(らち)が明く」という言葉が載っていました。 埒(らち)が明・く 物事にきまりがつく。かたがつく。「電話では―・かない」 「そんなことなら、わけもなく、―・くんだよ」〈浜田・泣いた赤おに〉 大辞泉 さらに、「埒」を調べました。 らち【埒】 1 馬場の周囲に巡らした柵。2 物の周囲に、また仕切りとして設けた柵。駅の改札口付近の柵など。3物事の区切り。また、限界。「職権の―を超える」 大辞泉 ここでまた不明な点があります。「埒」が「柵」ならば、「開く」ではないのか・・・。 江戸中期の 『諺草(ことわざぐさ)』 には、 「埒明くというのは、古き詞(ことば)なり、南部にて春日大明神祭礼のとき、一夜みこしを外にうつす、そのまわりに埒を結びて人のみだりに近づき触れんことをいましむ、その翌朝今春氏の猿楽幣を持ち来たりて、始めて独りみこしの前に詣でて埒をひらいて祝言を読む、これより諸人共に入る。この故に屈塞(くっさい)の開きたるを、埒明くといい来れり」 とあります。 諺草 読み方:コトワザグサ(kotowazagusa) 分野 辞書 年代 江戸中期 作者 貝原好古 Weblio 辞書 「屈塞」をどの辞書で調べても載っていませんでした。漢字ごとに調べてみました。 「屈」とは、かがむという意味のほかに、力強いという意味もありました。「塞」とは「要塞」の例もあるように、守り固めたところ。これから推測して、しっかりと守り固めたところの意味だと思います。 このように、「しきりがとれる」 ことを 「埒が明く」 といい、転じて 「物事が順調に運ぶ」 意味となったそうです。 あ・く【明く】 <shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"><imagedata o:href="http://dic.yahoo.co.jp/images/V2/yh_gaiji/l/01676.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.gif"></imagedata></shape>衣服の襟などが、ひらかれている。「この服は襟ぐりが―・きすぎている」 <shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12.75pt; HEIGHT: 12pt"><imagedata o:href="http://dic.yahoo.co.jp/images/V2/yh_gaiji/l/01678.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.gif"></imagedata></shape>閉じていた目や口がひらいた状態になる。「小犬の目が―・く」 <shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"><imagedata o:href="http://dic.yahoo.co.jp/images/V2/yh_gaiji/l/02513.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image003.gif"></imagedata></shape>物忌みや契約などの、一定の期間が終わる。「喪が―・く」「年季が―・く」 つまり、「埒が明かない」 は、「順調に物事が進まない」、「はかどらない」となります。 本来はこのように肯定的な「物事の決まりがつく」「かたがつく」といった「埒が明く」という活用法が多く用いられてきましたが、現代では否定的な意味の「埒が明かない」が一般的な活用になってしまったようです。 どうです。上手く「埒が明いた」でしょうか。 したっけ。 市内緑ヶ丘公園の紅葉と公園内十勝池のカモです。 カモたちは、人も気にせずに、のんびりと泳いでいます。 </object> </object> したっけ。 近所の野原(日甜住宅跡地)の紅葉です。 エゾリスがいたので動画に撮りました。大きな松ぼっくりを見つけて得意そうに走り回っていました。動きが早くて見えずらいところはご容赦ください。 </object> したっけ。 帯広測候所によると、今年の初雪は10月16日で史上四番目の早さだったそうです。最早は10月11日だそうです。しかし、積雪は史上最早だったそうです。 初雪 意味:寒候期が来て初めて降る雪。みぞれでもよい。 備考:富士山などの高い山ではその年の日平均気温の高極が出た日以後の雪を初雪とする。 気象庁より 寒候期地は:10月から3月までの期間。 高い山では8月に雪が降ることもあるそうです。しかしその後に最高気温を記録したなら、それは初雪とは言わないのです。 初冠雪 意味:夏が終わった後、山麓の気象官署から見て、山頂付近が初めて積雪などで白く見えること。 気象庁より ですから、初雪の日が初冠雪とはならないのです。山ろくから見て白くなければならないからです。 積雪 意味:: 地表面などに堆積している雪やあられ。 備考:: 「積雪0cm」とは、観測 場所周辺の地面の半ば以上を雪が覆う現象。「積雪なし」とは、観測場所周辺の地面に 雪が全くないか、または半ば以上を覆っていない状態。 気象庁より いよいよ、雪のシーズン。北海道は半年間の眠りに入ります。

したっけ。

YouTube: 都月満夫の帯広市グリーンパーク2013 10 26

大辞泉

YouTube: 都月満夫の緑ヶ丘公園紅葉2013 10 22

YouTube: 都月満夫の緑ヶ丘公園カモたち

YouTube: 都月満夫の「エゾリス」2013 10 22