都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

帯広駅から徒歩で20分、緑ケ丘公園にある巨大な緑のキャンパスがあります。そこが8ヘクタールの広さに芝生が敷きつめられた市民の憩いの場、グリーンパークです。野球場が4面入るほどの広さがあります。全面芝生の公園で市民のスポーツ・レクリエーションの場となっています。

隣接する緑ヶ丘公園と合わせると、市街地の真ん中に50ヘクタールを超える公園があるのです。

これは、帯広市民の自慢のひとつでもあるのです。どうです、北海道らしいでしょう。

ここには、ギネスブックにも記録された、全長400m、1,280人余が座れるベンチがあります。昭和61年度までは世界一の長さをほこっていました。

グリーンパークにある長ーーーーーい400mベンチは昭和56年7月19日市民の手作りによりできました。ベンチに座るとグリーンパークの広さが実感できるはずです。

当時、祭り好きな、団塊の世代が中心となってつくったのです。

「はんかくさい」ものを作ったと、評判になりました。

当時の帯広市長だった田本憲吾氏が、この団塊の世代に向けて、親しみこめて「はんかくさい」くらいがいいと言ったとか・・・。

「はんかくさい」ことができたのも、当時の景気がよく、気持ちの余裕があったからなのでは・・・と、今となっては思います。

「十勝川いかだ下り」を始めたのも、この、はんかくさい30代の団塊世代でした。1973年から始まり、今年で38回目となります。こちらのほうが歴は長く、元祖川下となっています。

勿論、私も参加していました。でも、残念ながら今年の大会は雨で増水のため中止となりました。

「はんかくさい」については下記「北海道弁」を・・・。

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20090702

したっけ。

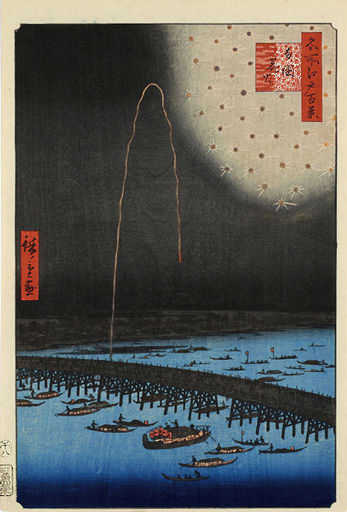

「十勝毎日新聞社花火大会60th」が8月13日に開催されます。

花火の原形に「蜂火(のろし)」があります。紀元前211年、中国では秦の始皇帝が初めて中国全土を統一した。その始皇帝が北方の遊民族の侵入を防ぐために建設した万里の長城には、要所に「烽(のろし)台」が設けられています。

『日本書紀』(720年〈養老4〉)によれば、天智天皇の3年(664)、九州、壱岐、対馬の3ヶ所にはじめて唐の制度をまねて設置したとある。烽燧(ほうすい)は1ヵ所に4台設置された。高さ4、5メートル、下部の周囲約4メートルの柱状の土台。その上に釣瓶式(つるべしき)に長さ2、3メートルの棒が設置され、一端にカヤ、ヨモギ、生シバなどを適当に混ぜて、その外側を藁(わら)で巻いた周囲7、80センチの筒を煙用として取りつけ、もう一端は発火用の籠を縛りつけていた。別名を「飛ぶ火」という。ちなみに、「烽」は「煙」であり、「燧」は「火」を意味する。烽燧とは、今風に書き改めれば「煙火」ということでしょうか。

わが国最初の図説百科辞典『和漢三才図会』(1712年〈正徳2年〉頃)に、「狼糞の烟気直に上り、烈風有りと雖も斜ならず」とあるように、いつの頃からか烽燧に狼の糞を混ぜて使うようになり、鎌倉時代から「のろし」を「狼烟」と書くようになったという。

中国における火薬の発明は、錬金術ならびに、不老長寿の薬をつくろうとする煉丹術(不老不死の仙人になれる霊薬=仙丹)をつくる副産物であり、古くは紀元前2世紀の淮南王劉安の『淮南子(えなんじ)』に「消、流、炭を使って泥を金に、鉛を銀にしたものがいた」という記録が残っている。消は硝石、流は硫黄、炭は木炭と考えられる。

5世紀の中国(魏晋)で硝石と硫黄と炭を交ぜると燃焼と爆発が起こりやすいことが発見され,火薬の発明となりました。この頃は見て楽しむ花火というよりは音を出す、または破壊するのが目的です。

ぎしんなんぼくちょう‐じだい【魏晋南北朝時代】

中国で、後漢が滅亡し、魏・呉・蜀の三国が分立した220年ごろから、隋が全土を統一した589年に至る約370年間の時代。江南に興った南朝の四国と呉・東晋を合わせて六朝(りくちょう)という。

大辞泉

配合さえきちんとしていれば、この時代に黒色火薬が誕生した可能性もあったわけです。いずれにしても火薬の発明によって、唐代には花火がつくられていたようです。

隋に続く唐の時代(618~907年)に入って、中国では火薬の発明をみます。古くから黒色火薬の主原料である硝石を使っていたわりには、火薬の発明までに長い時間がかかったといえます。しかし、中国における最初の花火の出現は南宗(1127~79年)の頃とする説もあり、はっきりしたことはわかりません。南宗の頃には本格的な花火が市場に出て、宮廷でもこれを楽しんだということです。

花火の発祥については,軍事利用に関わりが深かったためかあまり文献が残ってないそうですが、13世紀のイタリアに記録があるそうです。

日本へは15世紀に鉄砲などの火術とともに伝わり、当初は軍需用(鉄砲・大砲・狼煙用)に使用されましたが天下統一後に家康が三河の鉄砲隊に花火作りを命じて娯楽用の花火(三河花火)が発祥しました。

徳川家康が慶長18年(西暦1613年)八月に、駿府城でイギリスの使者と花火を見物している記録があるそうです。花火はこの頃から、だんだんと人々の楽しむものとなったのでしょう。

徳川家康は早くから火薬の威力を認め、泰平の世となってからは、火薬の製造や貯蔵を禁じ、徳川発祥の地である三河のみに許可したそうです。

但し花火が今のように美しくなったのは燃焼時に強い光を発する塩素酸カリ(1786年),マグネシウム(1860年)等が発見されて以降だそうです。

昨年全国第2位の「十勝毎日新聞社花火大会60th」が8月13日に開催されます。

詳しくは下記へ。

十勝毎日新聞社花火大会60th

http://www.tokachi.co.jp/hanabi/

花火の起源について考える

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20090721

したっけ。

開拓の鍬がふりおろされる前、十勝平野には、いたるところにカシワ(柏)の樹が生い茂っていました。しかし、開墾が進むにつれて減少し、今では自然の状態で残されているカシワ林は、ほとんどなく、小規模な群生地が散在しているだけとなりました。

このカシワ林は、大正11年 (1922年)から防風林として利用され、ほとんどが自然状態のままで保存されています。

北海道の開拓の姿をとどめるカシワ林としては、若木が多く群生しており稀少であるため、昭和43年1月に、北海道指定天然記念物に指定されました。

この地域は、平坦な火山灰土の丘地に生育している天然生のカシワ純林で、指定面積は約40,000平方メートルで、幅が約72メートルの東西に長い林帯で占めています。

十勝地方には、かつて、いたるところにカシワの木が見られたそうです。私の自宅近辺にも、カシワ林はありますが、小さなものです。

この大規模なカシワ林、今では、すっかり有名になった帯広の新名所です。皆さんも開拓時代の風に吹かれてみませんか。

この大規模なカシワ林、今では、すっかり有名になった帯広の新名所です。皆さんも開拓時代の風に吹かれてみませんか。

十勝平野の広さが実感できると思います。

帯広には「防風林」というクッキーがあります。こちらも一度食べてみてください。美味しいですよ。

帯広には「防風林」というクッキーがあります。こちらも一度食べてみてください。美味しいですよ。

したっけ。

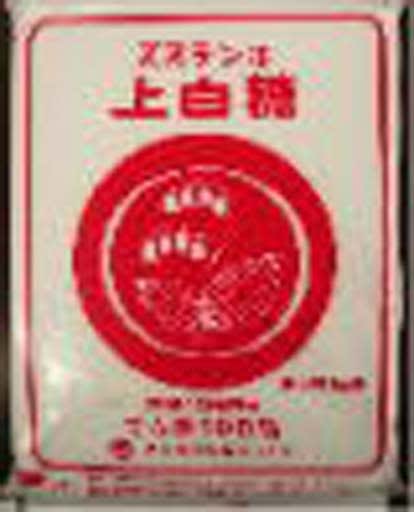

テンサイです。天才ではなく甜菜と書きます。ビート、砂糖大根とも呼ばれています。十勝ではビートと言います。アカザ科ベタ属(ほうれん草の仲間)2年生植物です。

北海道民以外の方は知らないと思います。

さまざまな野菜が日本一の収穫量を誇る北海道です。なかでも北海道のビート(甜菜)生産量は100%。 つまり国内生産量のすべてといっていいほど北海道で生産されています。国内では北海道だけで栽培されている作物なのです。

サトウキビ同様、甜菜は砂糖のもとになるものです。年間約720千トン生産されています(国内生産砂糖の8割は甜菜から)。サトウキビが約160千トンですから、規模の大きさが分かると思います。甜菜の根を切って水に糖分を溶けさせ煮詰め、濾過・凝縮した結果の結晶が砂糖になるわけです。それで根は砂糖として流通、葉やビートパルプ(搾りかす)は道内で牛の餌となります。

寒さに強い作物です。最適な気温は25度、夜の気温も熱帯夜ではダメとされており、北海道が国内で最適な環境なのです。

北海道は西洋の気候と似ているので、1871年に現在の函館市、1878年に札幌農学校での試作後、北海道で大規模に栽培することになりました。ビート生産を推進したのはクラーク氏や松方正義氏だったといいます。

ウィリアム・スミス・クラーク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ウィリアム・スミス・クラーク(William Smith Clark、1826年7月31日 - 1886年3月9日)は、札幌農学校(現北海道大学)初代教頭。いわゆるお雇い外国人のひとりである。日本ではクラーク博士として知られる。

松方正義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

松方 正義(まつかた まさよし、天保6年2月25日(1835年3月23日) - 大正13年(1924年)7月2日)は日本の武士・薩摩藩士、政治家。幼名は金次郎。通称は助左衛門。

道内でのビート製糖は一時中断されましたが、松方正義氏の息子正熊氏により1919年6月11日に復活します。帯広に北海道製糖の工場が設立され、後に「日本甜菜製糖」となりました。

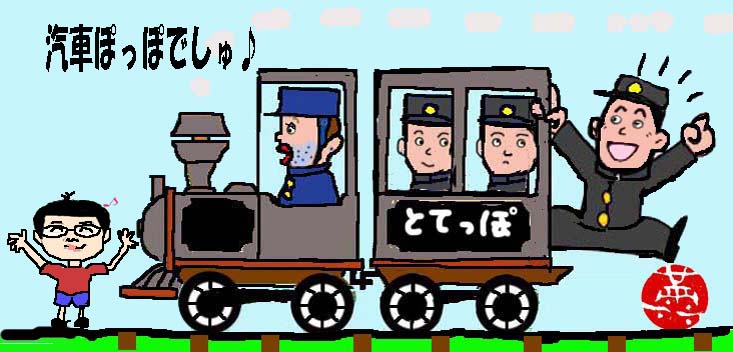

砂糖の原料であるビートを輸送するために1924年敷設された軽便鉄道が始まり。帯広市から南部の町村に至る北海道最大の鉄道網を有する私鉄であった。また地域からの要望により混合列車が走るようになり、「とてっぽ」の愛称で地域の足として親しまれた。一時は道内最大の私鉄となりました(十勝鉄道株式会社)。

十勝鉄道株式会社(とかちてつどう)は、日本甜菜製糖の子会社で、主にビートの取りまとめや、糖蜜の輸送などトラック輸送を主としている運送会社である。また、日本貨物鉄道(JR貨物)帯広駅に接続する帯広市産業開発公社専用線及び日本甜菜製糖専用線の運営を委託されている会社である。そのほかに、不動産業も行っていた。地元では十鉄(じゅってつ)と呼ばれ親しまれている。本社は北海道帯広市稲田町南9線西13番地にあります。

「とてっぽ」と愛称された十勝鉄道は、ビートの輸送だけではなく、交通網が未発達だった当時の、沿線住民の足としても利用され、地域開拓の面でも大きな貢献をしたと言われています。当時の軽便鉄道というのは、客車が外れやすく、気付いたときには、客車が川に落ちていたとか、冬季には、ブレーキが利かないのでお客までも総動員して足踏みブレーキを掛けたとか、停車していた筈の汽車が居なかったとかという面白エピソードには事欠かないようです。

「とてっぽ」とは俗に「十勝鉄道汽車ぽっぽ」の略称です。農業高校に通学する生徒が、乗り遅れ、走って追いかけて飛び乗れるほど、ゆっくりと走っていました。

今は、鉄道が廃線となり、その跡地の一部は「とてっぽ通り」として公園となり、市民の憩いの場となっています。「とてっぽ通り」は北海道ホテルの北側から日甜ビート資料館の区間となっています。

1968年2月5日には、大日本製糖株式会社などを統合して「北海道糖業」 を設立しました。国内ではほかにホクレンでも生産しており、ビート製糖産業はこの3社が占めています。

日本甜菜製糖の製糖工場は十勝管内芽室町、網走管内美幌町、士別市にあります。

北海道糖業は北見市、伊達市、十勝管内本別町に工場があります。

ホクレン農協は網走管内斜里町に中斜里製糖工場、十勝管内清水町に清水製糖工場を持っており、3社で8 工場あることになります。

北海道はてん菜生産振興地域であり、現在でも十勝平野や網走管内を中心に道内総面積7万haで栽培がなされています。

北海道はてん菜生産振興地域であり、現在でも十勝平野や網走管内を中心に道内総面積7万haで栽培がなされています。

現在では収穫も機械化で行われており、ビートハーベスターという特殊な機械が使われております。

十勝でケーキの有名店が多いのは、甜菜から作られる砂糖と、十勝平野で育つ牛から絞られた牛乳があるからです。牛乳から作られる乳製品はケーキ作りには欠かせないものなのです。さらに、十勝は小麦の産地でもあるのです。

十勝でケーキの有名店が多いのは、甜菜から作られる砂糖と、十勝平野で育つ牛から絞られた牛乳があるからです。牛乳から作られる乳製品はケーキ作りには欠かせないものなのです。さらに、十勝は小麦の産地でもあるのです。

私は、子供の頃、「とてっぽ」沿線に住んでいました。今は場所を移りましたが、旧沿線近くに住んでいます。

「甜菜」の話のつもりが「とてっぽ」の話になってしまいました。私は「とてっぽ」が、大好きだったそうです。私が可愛い盛りの、よちよち歩きの頃、私がいなくなると、爺さんが婆さんを叱りつけたそうです。「なんで、ちゃんと見ておかない!」。婆さんは慌てて線路まで捜しに行ったということです。そこには「汽車ぽっぽ」を見てご機嫌の私がいたそうです。

したっけ。

四国四県言ってみろだって・・・ 。四国四県ぐれえ言えるよ

。四国四県ぐれえ言えるよ 。

。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4つだろ。他のちっちゃい島を全部言ってみろ・・・、って言われりゃあそれは無理だけどな 。

。

昔は、阿波国(徳島県)・讃岐国(香川県)・伊予国(愛媛県)・土佐国(高知県)の4つの令制国があったので四国と呼ばれていたってことぐれえまでは知ってるぜ。旧国名と現県名は完全ではねえが、ほぼ一致しているらしいぜ。

案外覚えやすいんだよ。「徳島の阿波踊り」、「香川の讃岐うどん」、「愛媛の伊予柑」、「高知の土佐犬」、「土佐の高知の播磨屋橋」ってのもあったな。

「龍馬伝」に乗っかって、四国四県とは安直な質問だが、マア・・・いいか。でもよ、「四国四県言ってみろ。」だと、答えがみんな同じじゃねえか 。もっとバラエティーに富んだ

。もっとバラエティーに富んだ 答えが返ってくるような質問しろよ

答えが返ってくるような質問しろよ 。

。

したっけ。

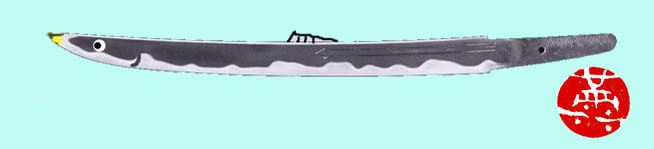

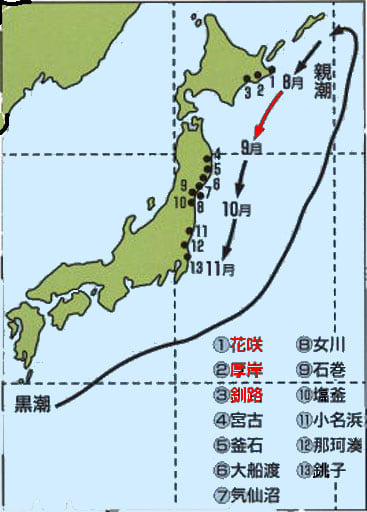

さんま【秋=刀=魚】

ダツ目サンマ科の海水魚。全長約40センチ。体は細長く、側扁し刀状、背部は暗青色、腹側は銀白色。外洋性回遊魚で、夏、北海道沖に現れ本土に沿って南下し伊豆諸島・四国沖に至り、春、再び北上する。常磐・房総沖を通過する10月ころのものが脂がのって最も美味。《季 秋》「―焼く匂の底へ日は落ちぬ/楸邨」

大辞泉

「さんま、さんま、さんま苦いか塩っぱいか。」などと言われ、昔から庶民の味であったサンマです。

漢字では「秋刀魚」と書くが、形も色も刀に似ているから、秋にとれる刀のような魚という意味から名づけられたといわれている。けれど、秋刀魚という字が使われるようになったのは意外と新しく、大正時代ごろからだということです。

それ以前は「佐伊羅魚(サイラ)」、「青串魚(サンマ)」などと書かれていたようです。

■サンマの語源

サンマの「狭〈サ〉」は「狭い、細い」という意味で、古名の細長い魚を意味する「狭真魚〈サマナ〉」がサマ、サンマと変化したという説と。

サンマは大群で泳ぐ特性があることから、大きな群れという意味する「沢」と、魚を意味する「ま」とを結びつけたサワンマが語源となったという説の二つが有力です。

他にもサンマの「サン」は「たくさん」の「サン」。「マ」は「うまい」の意で、サンマは「沢山うまい魚」ということなんて説もあるようです。

サンマは三馬〈サンマ〉」とも書くそうです。「魚(うお)」なのに「馬(うま)」とはこれ如何に・・・。「緑」なのに「青」と言うが如し。なんていってる場合じゃありません。不思議ですよね。

『神奈川県水産総合研究所』のサイト情報によれば。サンマを水揚げする魚市場では、競りなどでサンマのサの音があまりひびかないことから、「ンマ、ウマ」と呼び、大きなサンマの競りでは世界一のアラビア馬にちなんで「アラビアがあるぞ」と大声を張り上げるそうです。このようなことから、サンマのことを馬と表すようなったとありました。

詳しく知りたい方は下記「神奈川県水産総合研究所サンマの呼び名」

http://www.agri-kanagawa.jp/suisoken/Sakana/Misc/Sanma/sanma.asp#chap-1

一般に食用とされるようになったのは江戸時代から。サンマはイカやトビウオと同じように光に集まる習性があるため、この性質を利用しての漁が盛んで、戦後、棒受け網漁の普及により漁獲量が急増した。

昔から「サンマが出るとアンマが引っ込む」などと言われているほど、秋のさんまは滋養にすぐれ、按摩さんの出番を奪うほどに身体に良いお魚ですよね。

確かに、サンマはビタミンA、B2、B12、鉄分、DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)などが豊富で、生活習慣病や花粉症などのアレルギーを予防します。他にも老化防止やら頭の回転をスムーズにするなど色々と効果が期待できる食材のようです。

日本人が一年間に食べるサンマの量は年間でおよそ10万t

この時期が最高!→ 8月後半~10月

夏から秋にかけては北から南へ、冬から春にかけては北へと移動する季節回遊魚。沖合いの海面近くを大きな群れをつくって遊泳する。流通方法の発達により年間通して市場に出回るようになった。旬は秋~冬で、特においしいのは夏の終わりから晩秋。産卵期は春と秋の2回。

落語の「目黒のサンマ」は実話で殿様は徳川家光。サンマを焼いた百姓は彦四郎爺さん。「彦四郎爺さん茶屋」といわれた茶屋を営んでいた。場所は現在の目黒区目黒二丁目付近で当時は14戸、60人足らずの村。

目黒区中目黒に住む彦四郎の11代目の子孫でサラリーマン島村金一さんの家には「将軍休息の図」「将軍御成之節記録覚(しょうぐん・おなりのせつ・きろくおぼえ)」が家宝となっている。鷹狩で徳川家光がこの茶店を訪れ、実際にサンマを食べて感激、あたりの土地をあげるといったが、遠慮したとか。

昭和29年1月25日の毎日新聞で紹介されたという。

落語「目黒の秋刀魚」

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20091204

サンマは「和漢三才図絵」(1712年:正徳2年)の49巻に「伊賀土民は好んでこれを食べるが魚中の下品である」岐阜には「サンマの釜炊き」という高級釜めしがある。

秋を代表する魚として知られるサンマ。サンマは落語、詩歌、映画など庶民の文化の題材になるほど、その季節性やおいしさが定着している魚である。

■北海道のサンマ

その昔から石炭やパルプの町として有名だった北海道釧路市。現在は水産業が盛んで、その水揚量は全国でも随一を誇っています。漁獲される多数の魚種から、特に力を注いでいるのがサンマ。「サンマといえば釧路」と全国に轟かせるべく、町ぐるみでの呼びかけが活発に行われています。

道内でもサンマを特産物として扱う土地は多くありますが、その中でも釧路のサンマの特色は第一に「鮮度」にあります。鮮度を保持するための細部にわたるケアや、土地の利を生かした流通手段などで、他との差別化を図ってきました。

そしてその目玉となるべく誕生したのが、釧路のブランド魚「青刀(セイトウ)」。脂がのりきって身の引き締まった、1年で一番さんまが美味しい8月下旬~10月上旬に揚がったさんまの中から、更に鮮度や形が吟味され、厳選されたサンマが「青刀さんま」として認可されます。その一点の歪みのないフォルムと、青く光り輝く様はまさに”青い刀“そのもの。その魚体からも抜群の鮮度の良さがうかがえます。

「青刀さんま」は船上で漁師の目利きにより「色味」「形」「重量」にこだわり選別し、獲れたてで、活きているサンマを冷海水入りの発泡へ即箱詰めしています。

そのため出荷出来る数量にも限りがあり、1日に最高出来上がっても4隻で200ケースくらいしか出荷することがでないそうです。

どうです。北海道釧路産「青刀さんま」。まるで刀のようにピンと立ち上がります。勿論、味は最高です。「さんま、さんま、さんま苦いか塩っぱいか。」なんて言ってられないべさ。

どうです。北海道釧路産「青刀さんま」。まるで刀のようにピンと立ち上がります。勿論、味は最高です。「さんま、さんま、さんま苦いか塩っぱいか。」なんて言ってられないべさ。

「さんま、さんま、さんま旨ーーーーーい。」と絶叫すること間違いないんでないかい。「青刀さんま」のたたきは、やめられないんでないかい。

「さんま、さんま、さんま旨ーーーーーい。」と絶叫すること間違いないんでないかい。「青刀さんま」のたたきは、やめられないんでないかい。

ところが、今朝の「北海道新聞」によると、サンマが消えたというのです。全く獲れない。昆布漁に切り替えた漁師もいるそうです。もし、このまま獲れないと6年ぶりの不漁となるそうです。心配です。

したっけ。

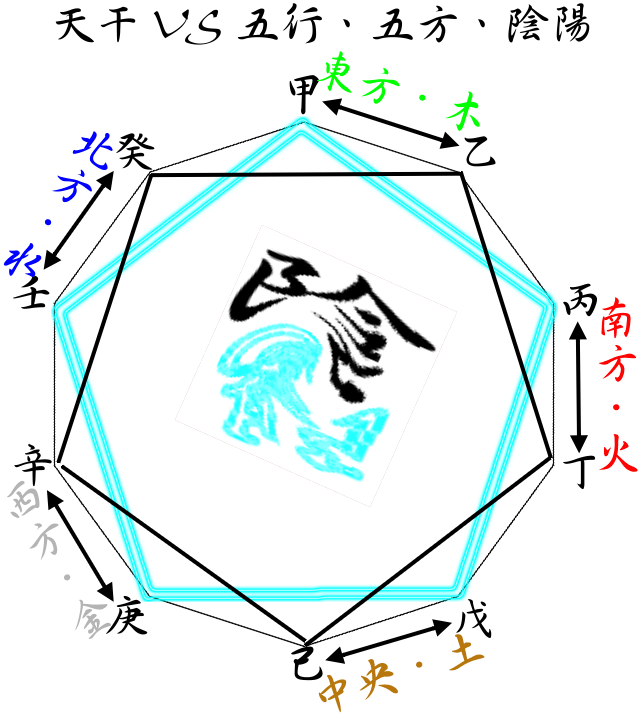

古来中国から伝わった五行説では春に木気、夏に火気、秋に金気、冬に水気を割り当てています。

ごぎょう‐せつ〔ゴギヤウ‐〕【五行説】

中国古代の学説で、自然も人間・社会も、木・火・土・金・水の五つの元素の一定の循環法則に従って変化するという説。木・火・土・金・水の各元素が順々に次の元素を生み出してゆくとする五行相生説と、木・土・水・火・金の各元素がそれぞれ次の元素にうち克ってゆくとする五行相克説とがある。

大辞泉

でも、季節を与えられていなかった土気は季節の変わり目に割り当てられ、これを「土旺用事」、「土用」と呼んだのです。それぞれの季節の変わり目の前18~19日間を土(土用)としました。

土用は土公神(どぐじん)という土の神が降臨する期間で、土の気が盛んになるとして、動土・穴掘り等の土を犯す作業や殺生が忌まれた。ただし、土用に入る前に着工して土用中も作業を続けることは差し支えないとされた。井戸掘りや柱立てなど土を動かす仕事は凶とされたのです。

でも、1年の5分の1(72日前後)も建築が出来ないと困るのでそれぞれの土用には「間日」(まび)という日が設定され、間日には土を動かしても差し支えないとされました。

どく‐じん【土▽公神】

陰陽道(おんようどう)で土をつかさどる神。春は竈(かまど)、夏は門、秋は井戸、冬は庭にあって、その季節にその場所を動かせばたたりがあるとされる。つちのかみ。つちぎみ。どくう。どこう。どこうじん。

大辞泉

「土用の間日(まび)」

土用は、土公神という土の神が支配する期間とされたため、動土、穴掘りなどが忌み嫌われていた。しかし、一般の仕事に支障が出るために、間日が設けられる。この間日には、土公神は文殊菩薩に招かれて天上に行くので、地上にはいなくなるという。

ま‐び【間日】

暦で、八専(はっせん)のうち癸丑(みずのとうし)・丙辰(ひのえたつ)・戊午(つちのえうま)・壬戌(みずのえいぬ)の4日の称。

大辞泉

この、土用の期間の丑の日に「う」のつくものを食べると良いとされたのです。ですから「鰻」に限らず「牛」でも良いのです。

この、土用の期間の丑の日に「う」のつくものを食べると良いとされたのです。ですから「鰻」に限らず「牛」でも良いのです。

蛇足ですが「うなぎ」の語源は「胸黄(むなぎ)」です。天然鰻は胸が黄色ですが、養殖鰻は胸が白いのです。

「土用の丑の日のうなぎ」について考える

http://blog.goo.ne.jp/tudukimituo1028/d/20090712

したっけ。

「野生動物をしらべる」開催中

私がいつもお世話になっている「帯広百年記念館」について紹介しましょう。

帯広市(おびひろし)は、北海道十勝総合振興局管内にある市。十勝総合振興局所在地で、十勝地方の中心都市です。

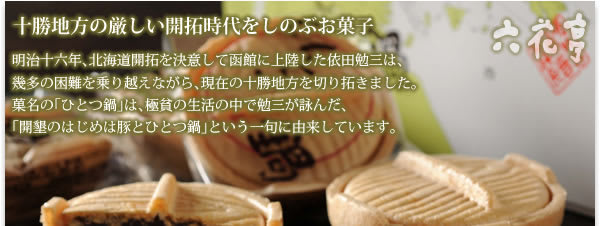

帯広の街は、官主導の屯田兵や旧幕府家臣による開拓ではなく、静岡県出身の依田勉三率いる晩成社一行が1883年(明治16年)5月に入植したのが開拓の始まりです。

当時、渡邊 勝が飢餓の酷さに “落ちぶれた極度か豚とひとつ鍋” 一句ひねって嘆くのを見た勉三は次の句を読んで訂正し開拓に当たっての覚悟を説いた。

開墾の始は豚とひとつ鍋

-依田勉三-

「開墾の始は豚とひとつ鍋」は、帯広市民であれば誰でも知っていますが、元の句を知る人は多くはありません。

また、「ひとつ鍋」という銘菓も有名です。

市内は碁盤の目のように整備されて道路が整然とした街並みを形成しています。

帯広百年記念館は、帯広の開基百年を記念して建造されました。

博物館と創造活動センターの機能を持った十勝地域の広域複合施設として、1982年(昭和57年)に開館しました。

十勝の自然や人と文化、アイヌ民族などを歴史的に紹介する「十勝のおいたちと先住の人々」、開拓期の十勝の自然や人々の生活ぶりを追った「開拓の夜明けと発展」、農機具類の開発と改良から冷害問題、収穫物などを扱った「十勝農業王国の確立」などの展示。

また、日本には2つしかないマンモスゾウの実物大模型があるのも、この記念館の特徴となっている。

名称

帯広百年記念館 (オビヒロ ヒャクネン キネンカン)

所在地

管理者 :帯広市

入館者数(年間) :91,000人

帯広百年記念館企画展 2010年7月25日(日)~8月22日(日)

「野生動物をしらべる」

★畜大などの生きものの標本と研究をたくさん紹介します!★

是非、足を運んでください。

※利用にあたっては、ご利用者自身で事前にご確認下さい。

〒080-0846

北海道帯広市緑ヶ丘2番地緑ヶ丘公園内

TEL:0155-24-5352

帯広百年記念館HP

http://www.octv.ne.jp/~hyakunen/

したっけ。

北海道人にとって、夏の暑さ は贅沢です。寒い冬

は贅沢です。寒い冬 に比べれば、ドンだけいいかわかりますか?

に比べれば、ドンだけいいかわかりますか?

北海道の夏 は、あっという間に通り過ぎます。十分楽しまなくてはなりません。十勝の家庭には、一家に一個、バーベキュウセットがあります。いわずと知れた、ジンギスカンです。暑い日の夕方は、どこの家からも、焼肉のにおいがします。夏の星空

は、あっという間に通り過ぎます。十分楽しまなくてはなりません。十勝の家庭には、一家に一個、バーベキュウセットがあります。いわずと知れた、ジンギスカンです。暑い日の夕方は、どこの家からも、焼肉のにおいがします。夏の星空 に、歓声が反射します。暑さは、ジンギスカン、焼肉にとってなくてはならないものなのです。

に、歓声が反射します。暑さは、ジンギスカン、焼肉にとってなくてはならないものなのです。

焼肉の後は、決まって花火です。これは儀式のようなものです。花火を楽しんでやっと焼肉大会は終了するのです。

十勝人はジンギスカンが大好きです。本当を言うと、何でもいいんです。お花見 でも、近所の集まりでも、会社の親睦会

でも、近所の集まりでも、会社の親睦会 でも、とにかくジンギスカンなのです。

でも、とにかくジンギスカンなのです。

何とかの一つ覚え・・・。違います。旨いんだから、いいんでないかい。

したっけ。

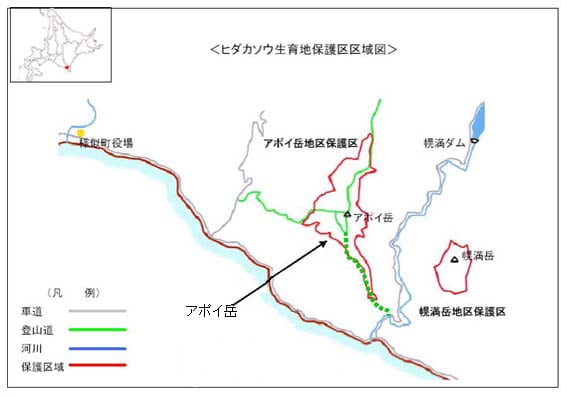

広尾川からえりも町までの黄金道路(国道336号)周辺、広尾岳から清水町までの山岳部が「日高山脈襟裳国定公園」に指定されています。

「日高山脈襟裳国定公園」は、北海道の背骨といわれる雄大な日高山脈の山並み、広尾町から襟裳岬にかけての海蝕崖の続く海岸線一帯、そして花の名山として知られるアポイ岳とその周辺の3つの地区で構成される自然公園です。総面積103,447haは、国定公園としては日本最大だそうです。その広大でバラエティに富んだ自然の姿は、私たちに様々な「顔」を見せてくれます。

北海道の中央南部を南北約150kmにわたって走る日高山脈は、「幌尻岳」を最高峰とする海抜1,500~2,000m級の山々が連なり、氷河の痕跡「カール」、稜線の鋭く切れ込んだ「ナイフリッジ」などの地形がその特徴です。

カール【(ドイツ)Kar】

氷河の浸食によって、山頂直下の斜面が、すくい取ったように円形に削られた地形。日本では飛騨・赤石・日高山脈などにみられる。圏谷(けんこく)。

ナイフ‐リッジ【knife ridge】

ナイフの刃のように鋭く切り立った尾根。

大辞泉

アポイ岳は、標高わずか810mという低山でありながら、エゾコウゾリナ、ヒダカソウ、アポイアズマギクなど、固有の高山植物が数多く見られることで知られています。日高山脈襟裳国定公園の中では登山道が整っており、身近に可憐な花々を見ることができるため、多くの登山者で賑わっています。

アポイの地名の由来はアイヌ語の「アペ・オ・イ」(火のあるところ)だそうです。

また、エゾシカやキタキツネなどの動物、ヤマメやアメマスなどの川魚、クマゲラなどの鳥類の生息地でもあります。

広尾町からえりも町庶野までの33.529㎞を通称「黄金道路」(国道336号)と言い、「金を敷き詰めたように資金が費やされた道路」というのが名前の由来です。

えりも町へ向かう海岸ルートとして、夏は昆布漁を見ることができ、サーフィンのスポットとしても有名です。

広尾沿岸では昆布漁が盛んです。昆布漁の時期には干した昆布の縞模様が夏の風物詩となっています。広尾昆布はだしや料理用として珍重され、全国に出荷されます。

日本では万葉集に「軍布(クンプ)」とあり、「昆布」の文字が出てきたのは「続日本紀」(797年)である。須賀君古麻比留という人物が、先祖代々昆布を献上していたというくだりがあります。平安期には「延喜式」に何ヶ所も登場する。「昆布」は蝦夷から献上品としてもたらされ、当初は菓子として食されたようである。

これからさかのぼること約1,600年、中国最古の類語・語釈辞典「爾雅(ジガ)」(紀元前後1世紀に完成)に「綸布(クァンプ)」とあり、これが昆布を指す語として最古といわれていますが、はたしてこれが昆布を示すものであるかどうかは不明です。歴史上、はじめて「昆布」が登場するのは、やはり中国の「名医実録」という書物で西暦500年代のことです。

昆布の語源については諸説紛々。その中でも最も有力なのがアイヌ語です。アイヌの人たちは昆布のことを「コンプ」又は「サシ」と呼んでいました。2つの呼び名があるのは、同じアイヌ語でも東蝦夷と西蝦夷では言語が異なるため。「コンプ」は南方系、「サシ」は北方系の言語だと言われています。そのうちの「コンプ」が転化して、今の昆布(コンブ)になったと言われています。

昆布という呼び名は、「広布(ひろめ)」からきているという説もあり、その語意にかけて祝い事に使われるようになったといわれています。また、「養老昆布(よろこぶ)」というめでたい文字をあてて縁起ものとして使うようになったともいわれています。

特に、結婚と昆布の関わりは深く、今でも仲人が女性の家を訪問した時、昆布茶に「結び昆布」を入れて縁結びを祈る地方があります。結納に昆布を用いるのも、「子生婦」をもじって元気な子供がたくさん産まれることを願ったことからきています。

皆さん、十勝広尾町の昆布で、良いご縁が広がりますよう心から祈念して、私の挨拶とさせて頂きます。

などと、結婚式のスピーチに昆布のお話はいかがでしょうか。最初にスピーチされるかたにはうってつけです。昆布だけに・・・、出だし好調。

したっけ。