都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

暑い時期になりましたが、みなさんはいい汗かいていますか?冷や汗、あぶら汗などはかいていませんか?

ところで「汗」という漢字、体から水分が出て濡れるのに、何故、水が乾くと書くのでしょう。

「汗=水 + 干」の意味は、「干」は乾く意味で言いのですが、大気が乾いて熱したときに出る水液のことなのです。

したっけ。

シャクヤク(芍薬) ボタン科 ボタン属

学名:Paeonia lactiflora

花期:春

原産地:中国

学名の「Paeonia(パエオニア、ペオニア)」は、ギリシャ神話の”医の神”「Paeon(ペオン)」の名に由来します。

「Paeon」は、オリンポス山から取ってきたシャクヤクの根によって、黄泉(よみ)の国王「プルートー」の傷を治しました。シャクヤクは死者の国の王の病も治すほどの万能薬ということで漢方薬の中でも極めて重要な植物の一つとされています。

今時の若い人達は知らないかもしれませんが,美人の形容に「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」というのがありますね。

ボタン(牡丹)とシャクヤク(芍薬)は並べてみるとはっきり違いますが,漠然とみると非常によく似ています。ボタンは「木」、シャクヤクは「草」です。

したっけ。

トイレを使い終わった後をわざわざ三角に折ってから出る人います。女性の方は結構いらっしゃるのではありませんか?

これって実はマナーでも気遣いでも何でもありません。

トイレットペーパーの三角折りは、元々ホテルなどで清掃員が「清掃済」がロールを新しいものに替えたとき、または清掃が終わった合図だそうです。

トイレットペーパーの三角折りは、元々ホテルなどで清掃員が「清掃済」がロールを新しいものに替えたとき、または清掃が終わった合図だそうです。

よく考えれば判りますが、普通、手を洗ってから改めてペーパーを折る人はいないと思います。とすれば拭いたその手で折ることになります。そのうえ、折ったところを指でこすることになります。これって、実は物凄く不潔なことだと思いませんか。

当然、清掃員は拭いた手で折るわけではありません。

よその家でトイレを借りたときなど、「ちょっとした気遣い」のつもりで三角折りをすると、嫌がられ場合があるので気をつけましょう。

「汚いからやめてくれ」「次に使う気がしない」「そんなに、トイレに自分が入った痕跡を残したいのか」などと言われかねません。

三角に折ること自体に意味がないので反論のしようがないですね。これを本気でマナーだと思っていた人はやめましょう。

とはいえ、よその家で自分が入ったときにペーパーが三角折りされていたときは、自分もしといた方がいいかも知れません。上とは逆に「マナーがなってない」って思われるかも知れませんから・・・。(これは、その家が勘違いしている場合です。)

よその家でトイレを借りる場合は事前の確認が必要です。確認する余裕がなかった場合は、ご自分で考えてください。

ちなみに、「次の人が取りやすいよう」にしたい場合、ロールをほんの少しだけ手前に回せばそれでいいと思います。

したっけ。

これからに季節、お腹の調子が悪くなることも多いと思います。誰でもが、一度は飲んだことがある薬、「正露丸」は、今でこそ「正」という字を使いますが、第二次世界大戦までは「征」の字を使って「征露丸」と書いていたそうです。

陸軍軍医学校の教官だった戸塚機知三等軍医正は、1903年にクレオソート剤がチフス菌に対する著明な抑制効果を持つことを発見します。

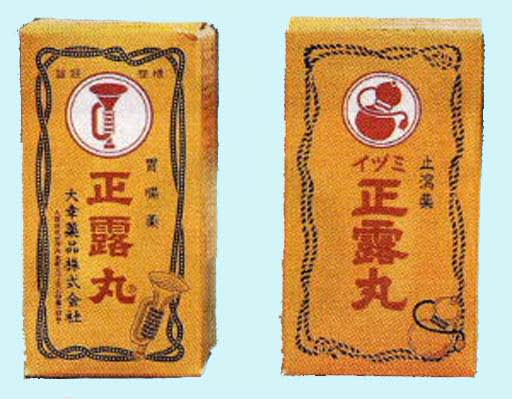

これに関しては異説もあり、正露丸の元祖だと主張している大幸薬品は、陸軍よりも1年早い1902年に、大阪の薬商である中島佐一が「忠勇征露丸」という名前で製造販売を開始したと主張しているそうです。

これに関しては異説もあり、正露丸の元祖だと主張している大幸薬品は、陸軍よりも1年早い1902年に、大阪の薬商である中島佐一が「忠勇征露丸」という名前で製造販売を開始したと主張しているそうです。

「征露丸」は日露開戦のムードにのったネーミングでした。「征露」という言葉はロシアをやっつけるという意味で、その当時の流行語であった。当時、日本の軍隊は、戦闘による死者よりも、病気による死者のほうが多かったそうです。

そこで、征露丸も軍隊の薬として配られました。しかし、実際には脚気による死者が多く、征露丸では死者は減らなかったそうですが、その後下痢や腹痛に効くことが認められ、一般的に広まりました。

日露戦争ならびに第二次世界大戦終結後、厚生省により国際信義上「征」の字を使うことには好ましくないとの行政指導があり、「正露丸」と改められました。

日露戦争ならびに第二次世界大戦終結後、厚生省により国際信義上「征」の字を使うことには好ましくないとの行政指導があり、「正露丸」と改められました。

しかし、奈良県の日本医薬品製造株式会社だけは、現在も一貫して「征露丸」の名前で販売を続けているそうです。

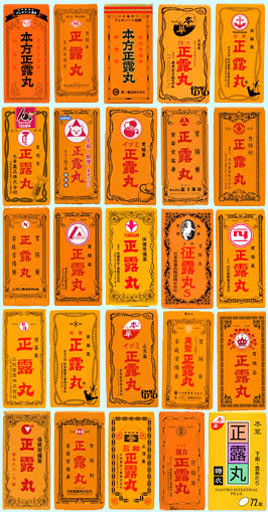

ラッパのマーク以外の「正露丸」も数多く存在します。何故でしょう。

この疑問に関して、昭和49年(1974)の朝日新聞、3月6日に「正露丸は普通名詞、苦い争い20年にケリ」と題した記事が紹介されたそうです。内容を要約すると、ラッパのマークの大幸薬品が独占使用権を以前から主張していたのに対し、一般普通名詞として自由使用を訴えてきた数社の薬品会社間における決着が最高裁の判決によりようやくついて、自由使用権が認められたということでした。その結果、現在30社ほどの会社の正露丸が販売されているのです。

あなたが使ったことがあるのはどの正露丸ですか・・・。

したっけ。

お‐しゃか【▽御▽釈×迦】

作り損ねた製品。不良品。また、使いものにならなくなったもの。「―にする」「傘が―になる」

◆阿弥陀像を鋳るはずが、誤って釈迦像を鋳てしまったことから出た語とされ、鋳物・製鉄工場などで使われ始めたという

大辞泉

物事が駄目になることを「オシャカになる」と言いますが、この言葉の由来にはいくつかの説があります。

地蔵や阿弥陀の像を鋳てつくるつもりが、御釈迦様の仏像を誤って作ってしまったことから、間違ってつくられたものを指すようになった。

江戸の金細工職人または鋳掛屋)が、炙り過ぎて失敗した時のことを「火が強かった」→「ひがつよかった」→「しがつよかった」→「しがつようかだ」と変化させ、4月8日がお釈迦様の日であるから、「お釈迦になった」という駄洒落が始まりだとされています。(江戸時代は言葉遊びが非常に多かった.。また、「ひ」を「し」と発音。)

お釈迦様の誕生日を祝う花祭りに起源を持つというのがあります。花祭りにはお釈迦様の像に頭から甘酒をかける風習があります。そこから雨などで全身ずぶぬれになる事を、おシャカさんになると言うようになり、転じて濡れてだめになった商品などもおシャカになると呼ぶようになったというものです。

お釈迦様の誕生日を祝う花祭りに起源を持つというのがあります。花祭りにはお釈迦様の像に頭から甘酒をかける風習があります。そこから雨などで全身ずぶぬれになる事を、おシャカさんになると言うようになり、転じて濡れてだめになった商品などもおシャカになると呼ぶようになったというものです。

まだまだ、沢山の説があるかもしれませんが、実際は、お釈迦様が仏を意味し、仏が死を連想させることから、駄目になったものをおシャカと呼ぶようになったのが本当のところかもしれません。お陀仏と同じ連想ですね。

個人的には、4月8日説が好きです。

★おまけの雑学★

なぜ花祭りに甘茶なのかといいますと、お釈迦さまが誕生されたときに天から甘い雨が降ったという言い伝えによるものだそうです。

したっけ。

正解は「ところてん」です。では、何故「心太」と書くのでしょう。

「ところてん」は、テングサなどの寒天質の海草を煮て、箱に流しいれて冷やし固めたもののことです。これを「心太」と書くのは意外に単純なことなのです。

「ところてん」は、「平安京」の市で、既に売られていたというほど古くからある食品だそうです。その時代は、原料の「テングサ」のことを「ココロブト」と読んでいたそうです。漢字では「心太」と書いていました。そのため、製品である「ところてん」も、原料と同じように「心太(こころぶと)」と呼んでいたそうです。

「ところてん」は、「平安京」の市で、既に売られていたというほど古くからある食品だそうです。その時代は、原料の「テングサ」のことを「ココロブト」と読んでいたそうです。漢字では「心太」と書いていました。そのため、製品である「ところてん」も、原料と同じように「心太(こころぶと)」と呼んでいたそうです。

こころ‐ぶと【心太】

[名]1 テングサの別名

大辞泉

そして、「心太」の「太」をいつしか「天」と誤って、「心天(こころてん)」というようになり、それが転化して「ところてん」になったのです。

そして、「心太」の「太」をいつしか「天」と誤って、「心天(こころてん)」というようになり、それが転化して「ところてん」になったのです。

ところが、漢字だけはいつのまにか、「心太」と元に戻ってしまい、読みだけが「ところてん」のままということです。

そう読むと知っていなければ、絶対に読めない漢字にひとつですね。

これからの季節、さっぱりとしていいですね。

したっけ。

14世紀前半、現在のカナダはフランス政府の開拓をきっかけにフランスからの入植者が増え、16世紀の大航海時代になると、フランス政府は探検隊を新大陸に派遣させ1525年には現在のカナダ東部を探索させる事になりました。

このときフランス政府はこの東部の地を「ニューフランス(新フランス植民地)」と命名します。

当時フランス政府は小兵をもって城を陥落させるという効率の良い領土獲得政策を取っていました。

そして未だ他国の勢力が及んでいない大陸内部へセントローレンス川を経由し、1万人に満たない猟師や宣教師そして守備隊を投入していたのです。

その戦略は、先ず猟師が狩猟しながら森林を切り開き奥地へ進んでいきます。そして次に河川交通の要所に砦を築き、そこの守備隊を配備するというものでした。

当時の毛皮は非常に高価でそこから得られる交易の利益は命を賭けるに値するものだったのです。

その後、その土地には宣教師が送り込まれ、彼らは先住民のインディオをキリスト教に改宗させました。

やがてこの「ニューフランス」の中でもセントローレンス川流域に移住した人らがその地域を「カナダ」という俗称で呼び始める事になります。

この由来には次のようなものです。

時は1535年。セントローレンス川を遡ったフランス人探検家ジャック・カルティエが集落を見つけ、そこに住んでいた先住民に「ここはどこですか?」と尋ねると、その先住民はイロコイ語で「村」と言う意味の「カナタ(Kanata)」と答えました。その時彼らは スタダコナ(Stadacona)村(現在のケベックシティ辺り)を指して使っていたそうです。

時は1535年。セントローレンス川を遡ったフランス人探検家ジャック・カルティエが集落を見つけ、そこに住んでいた先住民に「ここはどこですか?」と尋ねると、その先住民はイロコイ語で「村」と言う意味の「カナタ(Kanata)」と答えました。その時彼らは スタダコナ(Stadacona)村(現在のケベックシティ辺り)を指して使っていたそうです。

当時、自分の探検している地域周辺を示す適当な名がなく不便を感じていたジャック・カルティエは、「Canada」という言葉は、スタダコナ(Stadacona)村だけでなく、ドンナコナ(Donnacona)酋長の支配にあった全部の領域を指すものだと思いました。

その後植民が進むにつれ、「Canada」の指す領域もどんどん拡大していったのです。あいまいな領域を指していた「Canada」は、1547年に地図が作られたとき、「セントローレンス川以北」を指すと定められた。

つまり、「カナダ」という名称は間違いから生まれたのです。

その後も「Canada」の拡大はどんどん進んだ。18世紀前半には、現在のアメリカの中西部、はるか南のルイジアナまでをカナダと呼ぶようになった。

北米の東岸地域にイギリス系とフランス系の移民が入ってそれぞれの植民地が建設されます。その後、イギリスとフランスは植民地の覇権を巡って争いを繰り広げ、最終的に七年戦争(1756年~1763年)と同時並行して行われたフレンチ・インディアン戦争でイギリスが最終的な勝利を収めて北米の覇者となります

「Canada」が正式名称として最初に使われたのは、1791年。現在のケベック州がアッパーカナダ、ローワーカナダ領域に分かれた時だった。1841年、二つのカナダは再び統合されカナダ州(The Province of Canada)と命名された。

その後、1982年に英国のカナダ法の改正と、それに続くカナダ憲法の成立により、カナダは真の独立国家としての地位を確立し正式国名を「Canada」としたそうです。

小さな村を指していた「カナダ」は、国の名前にまで上り詰めたのです。

小さな村を指していた「カナダ」は、国の名前にまで上り詰めたのです。

カナダの国旗の左側の赤い部分は太平洋、反対に、右側の赤い部分は大西洋だそうです。中央の白い部分は北アメリカ大陸となります。中央には大きくカナダのシンボルであるメープルリーフがあります。

したっけ。

「今夜焼き鳥で・・・。」と誘われれば、もう酒の話とわかるくらいお馴染みなのが「焼き鳥」ですよね。

「今夜焼き鳥で・・・。」と誘われれば、もう酒の話とわかるくらいお馴染みなのが「焼き鳥」ですよね。

この時期でしたら、「ビール」でしょうか?

ところが今日の北海道は寒い。予想最高気温が13度。これでは熱燗で一杯になりそうですね。

ところで、古代は別として、日本人は鶏を食用とはせずに、ただ美しい羽色や鳴き声を楽しむだけに飼っていました。

卵も食べなかったそうです。

鶏(ニワトリ)が家禽(かきん)として飼育されだしたのは、4000年近く前だといわれますが、日本に鶏は約2500年前、中国から朝鮮半島を経由して伝えられて来ました。

鶏は毎朝ほぼ定時には鳴くことから、「時告烏」と称して神聖視もされ、鶏肉も卵も通常は賞味しない習慣がありました。

後醍醐天皇が吉野(奈良県)に朝廷を移した奈良期に入ると、1336年に仏教の肉食(にくじき)禁止により、「牛馬犬猿鶏の肉を喰う無かれ、犯すものあれば罰する」という布告が天武天皇により出され、1390年には「殺生禁断の令」が聖武天皇により出され、畜肉を食べる風習はなくなりました。これには、卵も含まれていました。

しかし、庶民は鶏を大事な「時告烏」と称して飼育し、雉(きじ)肉と偽って食べていたといいます。

また、先人達は、卵が栄養の塊(かたまり)であることも知っており、病人や病後の体カ回復の妙薬として密かに賞味して、殻は土中に埋めたといいます。

江戸時代には卵売りもいたようですが、高価で庶民の食べることはなかったようです。

食用として鶏が飼われ始めたのは明治以降だそうです。それまで日本にいなかった白色レグホン(卵)、白色コーニッシュ(にく)、プリマロック(卵・肉)などの食用鶏が、次々に輸入されました。

牛肉や豚肉より一般庶民に親しまれ、洋風な料理は中心だった牛肉や豚肉にくらべて、いち早く、日本料理に取り入れられました。

それは、「茶碗蒸し」、「鍋物」、「煮込み」、「吸い物」、「炊き込みご飯」、さらに「刺身」にまで幅広く使われています。

本題の「焼き鳥」が現れたのは、比較的新しく、大正の終わりごろだそうです。

本題の「焼き鳥」が現れたのは、比較的新しく、大正の終わりごろだそうです。

それは、大正12年(1923年)の関東大震災の後だったといわれています。

初めは高級料理のひとつで、徐々に大衆化して言ったともいわれています。串に刺して焼くという、手軽さを考えると庶民に広まったのもうなずけるというものです。

北海道では、「豚串」といってバラ肉をくしに刺して焼いたものも「焼き鳥」と言います。

したっけ。

※お願い※

全都道府県の由来と語源を記述しているため、ボリュームのある記事になってしまいました。読むのは面倒だという方は、ご自分の所属する地域だけでもご覧ください。五十音順になっています。懸命に調べました。

愛知:昔は「アユチ」と呼ばれていました。「アユ」は「湧き出る」という意味で。湧水が豊富な土地ということだそうです。

青森:青々と茂る松の森が語源だそうです。津軽藩士が開港するときに浜松が一面に生え、森が青々と茂っていたことからめいめいしたそうです。

秋田:アイヌ語の「アキ・タイ」で、芦が生い茂るところ。また、低湿地を表す「飽田(あくた)」が転訛したなどの説があります。

石川:地域の主要部は川の氾濫が多く、度々被害にあっていたそうです。その川、手取川は小石が多く、「小石川」と呼ばれていたのが語源だそうです。

茨城:古くは「いばら(茨)」を「うばら」「うまら」「むばら」と言い、「茨城」も古くは「うばらき」であったことから、文字通り「いばら」はトゲのある低木、茨(野薔薇)が茂っている場所が語源だそうです。「城」については、もとは「木」と書き「茨木」であったとする説や、「城」を意味する「柵」であったとも言われています。

岩手:民を苦しめた鬼が、神に懲らしめられ、二度と悪さはしないと、「三石岩(盛岡市)」に約束の手形を押したという伝説が由来で、「岩の手形」から「岩手」になったそうです。

愛媛:四国の古名が「伊予二名島」であることから、その代表の国であるこの地方を四国の長女ということで、姉という意味の「兄媛(えひめ)」となったそうです。また、「古事記」の国生みの条に「伊予国は愛比売(えひめ)と謂ひ」ちなんだとも・・・。

大分:昔は「オオキタ」と呼ばれていたそうです。「キタ」は段(きだ)のことで刻むの意味。その辺りが山や川によって大きく刻まれていた地形だったことに由来するそうです。

大阪:昔は「オサカ」と呼ばれていたようです。語源は坂が多かったことに由来するそうです。「オオサカ」と呼ばれるようになったのは江戸時代からだそうです。もとは「大坂」でしたが、「坂」は「土に返る」として、明治時代に「大阪」に解明したそうです。

岡山:かつては三つの、丘陵がありその一つを「柴津岡山」と呼んだことに由来するそうです。

沖縄:「オキ・ナ・ハ」が語源。「オキ」は「沖」、「ナ」は「魚」、「ハ」は「場」を意味し「沖の魚場」とする説。ほかに、「オキ」は「海の奥」、「ナハ」は「島」を意味し、「沖の島」が語源とする説があるようです。

香川:この辺りは渇水期になると、水がなくなる河川が多く、「枯川(かれかわ)」が転化したといわれています。

鹿児島:神話によれば、この地方に鹿児(鹿)が多く、大御猟場だったことから「鹿児の島」といわれたのが語源だそうです。

神奈川:この地域の川の名前が由来とされているようです。水源が不明の「上無川(かみなしがわ)」が転訛したという説。また、この川が「金川(かながわ)」、「狩野川(かのがわ)」と呼ばれていたとする説があるようです。

岐阜:「岐阜陽」が語源だそうです。中国では「岐」が「枝状に別れた細い道」、「阜」が「丘陵」、「陽」が「河の北側」を意味するといわれます。南方に輪中地域があることから「枝状に別れた細い道」は「木曾三川」のことで、「川の北側にある丘陵地」だと考えられているようです。

京都:「京」は「住みやすい丘」、君主の居城を意味する。「都」は人が集まるところであり、天子の宮城の所在地。「天子が住む宮城があった土地」が語源とされています。

熊本:「クマ」は崖下のことだそうです。また、「湿地」のことを「ムタ」というそうです。「崖下の湿地帯」の意味の「クマ・ムタ」が転訛したといわれています。また、南北朝時代に「隈本(くまもと)」といわれ、加藤清正が「熊本」と改めたといわれます。「隈」には「折れ曲がったところ」の意味もあり、曲がりくねった川(白川)の辺のことだとする説もあります。

群馬:古代の豪族、上毛野君の一族、「車持君」が住んでいたことに由来し、「車(くるま)」が、「グンマ」に転訛したといわれています。

高知:山内一豊が境川と江の口川の間の島に築いた城を「河中山(こうちやま)城」と命名したのが語源だそうです。この二つの川は氾濫が多く「河」の字を嫌い「高智」に改め、後に「高知」になったそうです。

埼玉:国府のあった多摩地方よりももっと奥のほうにあるという意味の「前多摩(さきたま)」または、「先多摩」が転化して「埼玉」になった説。また、埼玉郷は現在の行田市付近にあり、「さき(前)」「たま(湿地の意味)」から転じたとする説がありますが、いずれも由来は未詳だそうです。『万葉集』には「前玉(さきたま)」「佐吉多万(さきたま)」が見られ、「さきたま」が転化して「さいたま」になったことは間違いないようです。

佐賀:この地に一本の大きな樟の樹(くすのき)があり、倭建命(やまとたけるのみこと)が巡幸の際、この樹の茂り具合を見て「この国を栄える国と呼ぶ」としたことに由来するそうです。

滋賀:「シカ(石処)」の意味で「石の多いところ」だという説と、「スカ(砂処・洲処)」の転化したものだという説があります。現在の滋賀県大津市にある「石山寺」は巨大な岩盤の上に建っているため「石山」の名があるそうです。「石の多いところ」だという説が有力だそうです。

静岡:明治維新後、賤機山(しずはたやま)にちなんで命名されたそうです。賤機とは古代織物(麻)のことだそうです。

島根:「ネ」は接尾語で、そのまま島という意味だそうです。島根半島の東側、日本海に点在している島々にちなんだ名前だそうです。

千葉:千葉(多くのという意味)の果実を植えていた国主の庭園に、天女が舞い降り、国主はその天女を妻にしたという伝説に由来するそうです。

東京:明治維新後、京都(西の京)に対して、東の京という意味で東京となりました。「トウケイ」と読んでいた時期もあるそうです。

徳島:天象13年(1585年)、蜂須賀家政が入国し、築いた城を徳島城と命名。吉野川の河口近くの三角州だったことから「島」、それに縁起の良い「徳」が冠されたそうです。

栃木:かつてこの土地に「トチノキ」が生い茂り、土地の人たちが「トチノキの実」を食べていたことに由来するそうです。神明宮の神殿にある10本の千木からきた「十千木」が「とうちぎ」になり、「とちぎ」になったともいわれています。栃木市役所では「十千木」説になっています。

鳥取:地名としては、『和名抄』に「因幡国邑美郡鳥取郷」の名で見られるのが古い。水鳥が多く集まったこの地に、鳥を捕獲することを仕事とした「鳥取部」が住んでいました。その場所が「鳥取造」と呼ばれたことに由来するそうです。

富山:この地方はもともと「藤居山(ふじいやま)」といわれていましたが、ここに富山(ふせん)寺があることから転じて富山になったそうです。

長崎:文字通り「長い崎」のことで、長崎半島に由来します。鎌倉時代に「永崎浦」「長崎浦」の形で見えるそうです。また、室町時代の領主長崎氏のせいにちなみ名づけられたとする説もありますが、「長崎」姓も「長い岬(長い崎)」の地形に由来しています。

長野:善光寺の近くにあった村の名前です。「ナガ」は「広い」という意味で、「野」は「原野」を指しています。「広い原野」という地形にちなんでつけられました。

奈良:「ナラ」は「平」または「均」という意味で、山の中の小さな平地や緩い傾斜のことだそうです。この地域に続く平らな山を表した言葉が。地名になりました。

新潟:信濃川と阿賀野川の河口の中州の間にできた新しい内湾を「潟」と呼び、この周辺で村が発展したことに由来します。

兵庫:兵庫とは「つわものぐら」または、「やぐら」の音読みで、「武器庫」の意味だそうです。飛鳥時代にこの地域に武器庫が設置され、それが地名となったようです。

広島:戦国時代末期、この地域に流れる大田川の河口はデルタの形成途上にあり、分流によって多くの島ができ、島が広がっていたそうです。この地を支配した毛利輝元が最も広い島に築城したことに由来するそうです。

福井:「北の庄」と呼ばれたこの地に入植した松平忠昌が「北」は「敗北」につながるとして、縁起のよい「福居」と改称しました。その後、江戸時代に「福井と改められたそうです。また、水の湧き出るところの意味で「脹ヰ(ふくい)」であったともいわれています。

福岡:黒田長政が築城したときに、黒田氏の発祥の地である備前国(現在の岡山県)福岡庄にちなみ命名したそうです。

福島:「島」は盆地にそびえ立つ信夫山のこと。「福」はおめでたい文字なのでつけたようです。また、かつてこの地方が湖沼で、沼から信夫山が吹き出し、「吹く島」になったとする説もあるようです。

北海道:先住民族のアイヌ人が自分たちのことを「カイ・カイノ」と呼ぶことから、命名するときに「カイ」という言葉用い、律名時代に区分されていた七道にならって、「北海道」と命名したそうです。命名前は蝦夷地や松前と呼ばれていました。

三重:「古事記」によれば倭健命(やまとたけるのみこと)は東国平定の長い戦からの帰途、鈴鹿の熊褒野(のぼの)で亡くなったと記されています。桑名郡尾津の浜から熊褒野へ向かう途中、しだいに弱ってきた命は「わが足三重の曲がりなして、いと疲れたり」と語り、以後その地を三重と呼んだということです。

宮城:奈良時代に陸奥国府の多賀城が置かれ、朝廷の出先機関であることから「宮宅(みやけ)」と呼ばれていたのが転化して「宮城」の字が当てられたとする説。また、「宮城」の「宮」は古くからある「塩釜神社」をさしており、接尾語の「ぎ」に「城」が宛てられたとする説。さらに、「多賀城」が「宮城」と呼ばれていたとも言われ、「みやけ」説が有力だそうです。

宮崎:「宮」は神社(お宮)のことで、「崎」は突き出た大地という意味で、神社のある土地の意味だそうです。他に、「宮」は神武天皇の旧都を指すとする説もあります。初代の天皇といわれる神武天皇の住まいであった高千穂宮の前に広がる土地であるため「宮前(みやさき)」といわれていたのが、いつのころからか転訛して「宮崎」になったといいう説です。

山形:山方(やまかた)が語源で、山の方によった土地という意味。最上川の上流域を古くから山方と呼んでいたそうです。「形」と書くのは当て字と考えられているようです。

山口:文字通り、山の入口という意味。阿武郡の奥の山、東鳳翩山(ひがしほうべざん)に入るあたりを指していたのでこの名がついたそうです。

山梨:山に囲まれ、バラ科ナシ属の「ヤマナシ」という木が多くあったことに由来する。奈良時代には既に「山梨郡」と呼ばれていたそうです。

和歌山:海岸の深く入くんだ「和歌の浦」にちなんだとされています。古くは「岡山」と呼ばれていたそうだ。1585年、豊臣秀吉がこの地に御城を建てた後、何か新しい地名を付けたらどうかということになって、南西部に位置する景勝地である「和歌の浦」の「和歌」と元々の地名である「岡山」の「山」を組み合わせて出来たものが「和歌山」だそうです。

以上、1道、1都、2府、43県の地名の由来・語源です。みなさんは、ご自分の居住地の由来・語源をご存知でしたか。なお、これらの由来・語源には諸説あり、必ずしもここに記載したものが正しいというものではありません。

したっけ。

本日、「コウリンタンポポ」、「コケモモ」に続いて3回目の更新です。

空気というのは比較的温度が伝わりづらい(逃げづらい)ので、30度だと、自分の体温をほぼ逃がすことができないということになります。温まった空気が体にまとわり付いています。そのため発汗して逃がすことになり暑いと感じるのです。風が吹くと涼しいのは体にまとわり付いた空気が移動するからなのです。

水は熱が伝わりやすいので、自分自身の体温がすぐに水に移動してしまうから冷たく感じるのです。

水と空気の温度の感じ方の違いで一番大きな要因は、両者の熱容量の違いです。

例えば1リットルの水の温度を1℃変化させるためには1000カロリーの熱エネルギーが必要ですが、1リットルの空気の場合は1カロリーにも満たないわずかな熱エネルギーで充分です。

したがって体温より低い温度の水は、同じ温度の空気よりも大量の熱エネルギーを身体から奪うので、より冷たく感じます。反対に体温より高い温度の水は大量の熱エネルギーを身体に与えるので熱く感じます。

したがって体温より低い温度の水は、同じ温度の空気よりも大量の熱エネルギーを身体から奪うので、より冷たく感じます。反対に体温より高い温度の水は大量の熱エネルギーを身体に与えるので熱く感じます。

したっけ。