正月休みを利用してというか、冬の時間の余裕を片付けに回している。

断捨離とでも言おうか、古い本や資料を片付けているが、中に17年前に亡くなった父の遺品もある。

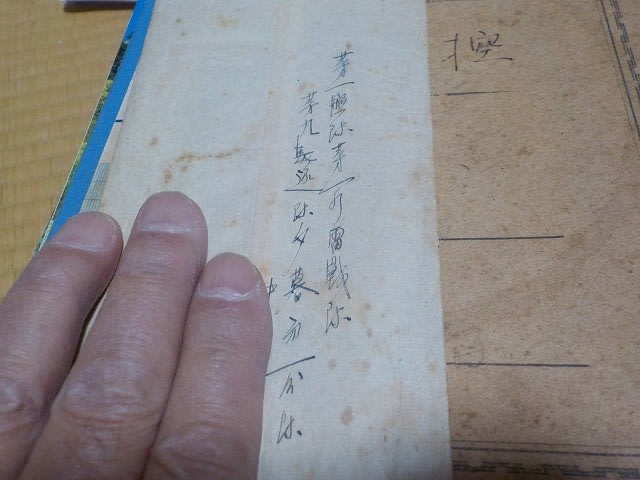

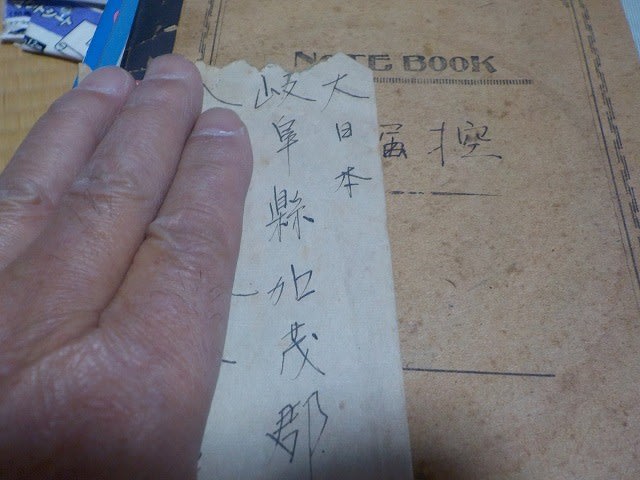

古い「諸届控」と表書きされたノートの間に戦死した叔父の戦地からの便りが2通挟まっていた。

一通の日付は昭和12年2月。この年の夏に支那事変が勃発し太平洋戦争へと進んで行くそんな時代日付のもの。

第一艦隊第一水雷戦隊第九駆逐艦夕暮第一分隊と所属が書かれています。

今風に言うと海軍の陸戦隊、上陸作戦要員だった叔父は16歳くらいで志願して軍隊に入った。

あて先は当時両親が暮らしていた岐阜県の山間の地。そして、開戦前であり普通の郵便物として投函されている。

その後同年8月26日付の手紙は軍事郵便の赤いスタンプがある。開戦と同時に郵便物も変わったのです。

一通目は満18歳とは思えぬ大人びた文字で、国内での駆逐艦による航海の様子が告げられている。

鹿児島に入港した際の大観兵式の様子とか、この一年で日本は大てい回ってしまうなどと記されています。

11月の休暇には立ち寄らさせてもらうという内容もあり、開戦まえの穏やかな雰囲気がうかがえる。

この後、数か月もしないうちに事態は急変し、日支事変から太平洋戦争へと長い闘いの日々が始まるのです。

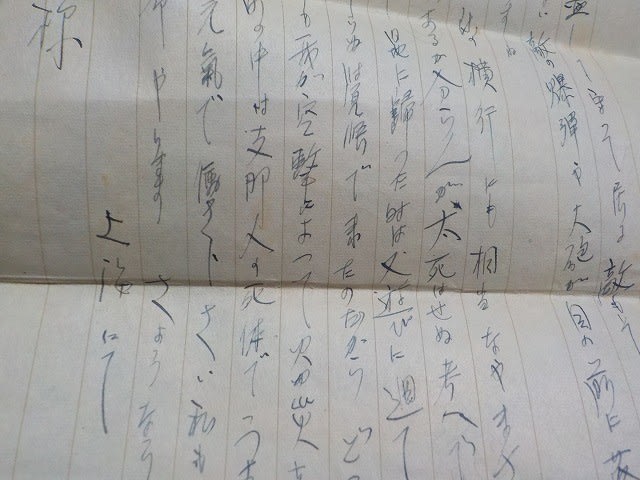

二通目、昭和12年8月の軍事郵便は生々しい上陸作戦の内容が記されている。

開戦直後で軍の検閲も厳しくなかったのでしょう。便衣隊(ゲリラ)の横行に悩む様子もありありと記されています。

覚悟でしょうか「男としていな軍人として一度でも戦にのぞまれる事を無上の光栄と思って死しても国のために・・・」

この後、戦地上海での様子が生々しく書かれていて、日本人居留民、そして陸戦隊の苦戦の様子さえ書かれていました。

「便衣隊に悩まされてはいるが決して犬死はせぬ考えです」ともある。

しかし、この年の暮れに交戦中に銃弾を額に受け貫通銃創により「やられた」と言う言葉を発し命を終えたと言います。

太平洋戦争初期の貴重とも言うべき叔父の戦地からの便り二通でした。

遺骨となって帰国した叔父の墓碑は当時海軍中将だった山本五十六の筆になっています。

今から80年も昔の郵便で、叔父はもちろんのことその姉であった母もそして父もあの世に行って長い時間が経ちました。

浮かれたような世情を見るたびに18歳で戦死した叔父の手紙をまた思い出さざるを得ないでしょう。