先日、支援者の方とお話ししていて

「バンビくんは何が好きですか?」と聞かれた。

バンビが好きなのは、バスケ・ゴルフ・音楽・映画、電車やバス等乗り物系

それにテレビやゲーム。

好きなものがある というのは大事なことらしい。

●そのために頑張ることができる。

好きなことをするのにお金が必要なら、それのために仕事を頑張る

つまり、勤労意欲に繋がる。

●心の支えになる。

ちょっとイヤなことや失敗があっても、気分転換になるもんね。

●社会に繋がる機会になる。

好きなものがテレビやYouTube、ゲームだけだと、それ自体は悪くないけど

社会と関わる機会にならない。

(まぁ、オンラインゲームとかはあるけどね。)

だからそれ以外に好きなものがあることは とても良いことだと言われた。

特にPWSにとっては 食べること以外の楽しみ、食以外への関心があることって

大切なのかもしれない。

バンビは バスケやゴルフは好きだけど

運動神経が鈍いから上手にできるわけではない。(特にゲーム形式)

バスケは ゴールのある公園に午前中(混まないうちに)出かけて

一人でシュートの練習をする。

ミニバスケのインクルーシブのクラブには小学校の時から参加しているけど

最近はフロアホッケーやダンスなんかもしていて

バスケをするのは月に1回くらい。

隣の区の障害者バスケのクラブが月1回、夜2時間活動しているので

そこに参加させてもらうようになった。

ゴルフは旅行の時にショートコースに出たりはするけど

日頃は たまに家族や親戚も交えてパークゴルフをしたりする程度。

お金もかかるから将来に渡って楽しめるとは思えないけど

女子プロの試合をテレビで見たり、ゴルフのゲームをしたり。

これはあんまり社会と関わる機会にはなってないかな。

バスケみたいに 障害者のクラブがあると良いのだけどね...。

映画は 私が事前にネットでチケットを購入してやれば

本人が一人で行って QRコードで発券して観てきたりはしている。

たまに 席がわからなくて人に聞いたり

間違って座っていて指摘されたりはしたことあるらしいけど。

これも 一緒に観に行く友達ができるといいんだけどね。

あともう1つ

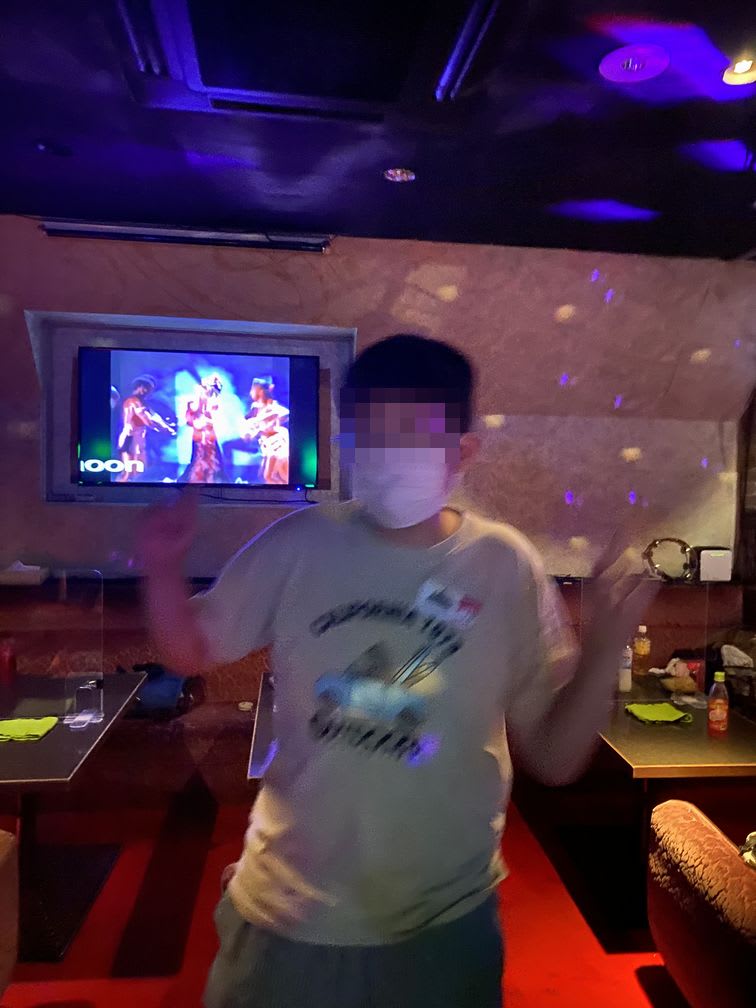

地元でディスコ(クラブじゃなくてディスコ)を運営しているところがあって

月1で障害者向けのイベントをやっていて

その時間帯は 未成年でも入れるらしく

先日初めて行ってみたのだけど

(もちろん新型コロナの感染予防対策はされていて、ドリンク類の提供もナシ)

めちゃめちゃなステップでもぜんぜんOKで

身体の動きが常にぎこちないバンビも それなりに楽しかった様子。

写真ブレブレだけど

写真ブレブレだけど他にも 区が設けている障害者の余暇活動のサークルでも

ボッチャなんかをやるみたいで

そこにも参加登録をしたところ。

もっと先に 例えば親なきあとにも

バンビが自分の人生を楽しめるように、バンビ自身を支えてくれるように

”好き”の種はたくさん撒いておいてやりたい。

あんまりお金がかかる趣味だと 将来継続することが難しくなってしまうから

できるだけ安上がりで楽しめるものを。

地域の人と関われるものを。

私はあちこちアンテナを張って探しているんだよね。