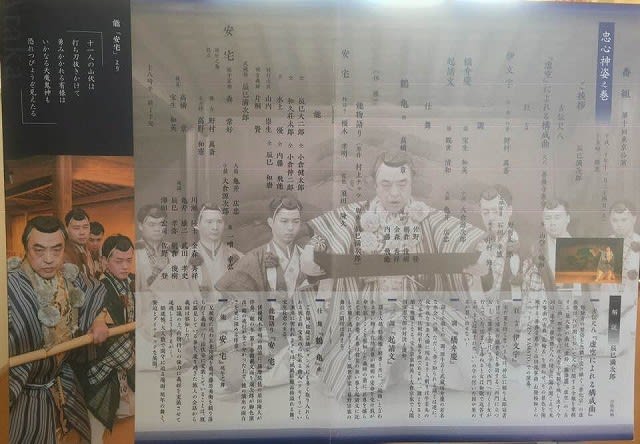

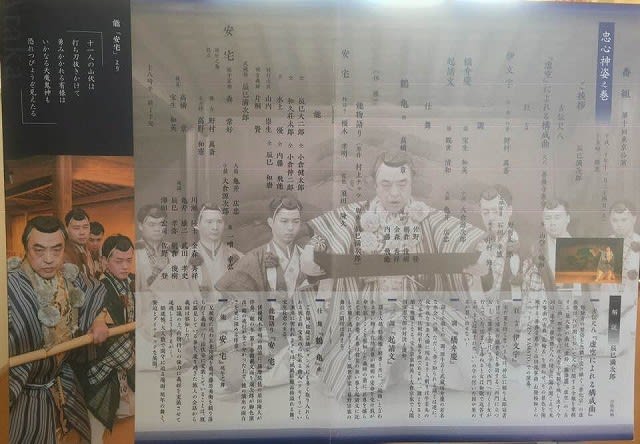

宝生流辰巳満次郎氏の十回記念公演「安宅」を観て来ました。

その前に、近くの東京ドームホテルのラウンジで義妹とお茶を。

何か催しがあったようで、アニメ・キャラのコスチュームの人がいっぱい。

そういう人たちに囲まれると、普通の恰好をしている自分が浮き上がるような気さえします。

彼らを眺めながら、イチゴタルトとお茶でお喋り。

そして宝生能楽堂に、岐阜から忙しい叔母も駆けつけて。

「安宅」というのは、弁慶と義経が安宅の関を通ろうとする、

つまり「勧進帳」の話なのですね。

これはあまりにも有名な話だし、歌舞伎でも観たことがある。

しかもその直前に「能物語り」として、榎木孝明氏が琵琶の調べに乗せて

ストーリーを語ってくれたので、非常に分かりやすい。

あの緊迫感を能楽でどう表現するのだろう?と興味津々でした。

私が日頃観ているオペラやバレエや演劇と違って、能の舞台には装置が何もない。

”能楽の場合は何もない空間がそのまま小宇宙になります。

非常に前衛的な思考ですが、見る側が自由に想像することができるのです。

つまり引き算をすることによって、観る側の意識に足し算が行われる”

とは、パンフレットにある満次郎氏の言葉。

その何もない空間に、11人のいかつい山伏(霊山の修行僧)が立ち並ぶ。

弁慶(満次郎氏)が空の勧進帳を読み上げるところ、

強力(荷物運びの下人)に扮した義経が見破られそうになって

山伏たちが詰め寄って足を大仰に踏み鳴らし、

囃子方(はやしかた)の演奏や地謡(じうたい)がそれを盛り上げる所は

只々壮観でした。

一行が無事に関所を通り抜けて終わりかと思いきや、

そこからまた、弁慶の長い長い舞が始まる。

能楽師の叔母によると、「延年の舞」といって有名な舞なのだそうです。

そしてそれは、この舞台の中で重要な部分なのだと。

ここあまりにも長すぎるじゃん、もうちょっと端折っちゃえばいいのにと思った私は

やはりお能のことなんて何も分かっちゃいなかったのね。

大通り1本挟んで、賑やかなコミケの世界と、幽玄な能舞台。

東京はつくづく面白い。

#welovegoo

その前に、近くの東京ドームホテルのラウンジで義妹とお茶を。

何か催しがあったようで、アニメ・キャラのコスチュームの人がいっぱい。

そういう人たちに囲まれると、普通の恰好をしている自分が浮き上がるような気さえします。

彼らを眺めながら、イチゴタルトとお茶でお喋り。

そして宝生能楽堂に、岐阜から忙しい叔母も駆けつけて。

「安宅」というのは、弁慶と義経が安宅の関を通ろうとする、

つまり「勧進帳」の話なのですね。

これはあまりにも有名な話だし、歌舞伎でも観たことがある。

しかもその直前に「能物語り」として、榎木孝明氏が琵琶の調べに乗せて

ストーリーを語ってくれたので、非常に分かりやすい。

あの緊迫感を能楽でどう表現するのだろう?と興味津々でした。

私が日頃観ているオペラやバレエや演劇と違って、能の舞台には装置が何もない。

”能楽の場合は何もない空間がそのまま小宇宙になります。

非常に前衛的な思考ですが、見る側が自由に想像することができるのです。

つまり引き算をすることによって、観る側の意識に足し算が行われる”

とは、パンフレットにある満次郎氏の言葉。

その何もない空間に、11人のいかつい山伏(霊山の修行僧)が立ち並ぶ。

弁慶(満次郎氏)が空の勧進帳を読み上げるところ、

強力(荷物運びの下人)に扮した義経が見破られそうになって

山伏たちが詰め寄って足を大仰に踏み鳴らし、

囃子方(はやしかた)の演奏や地謡(じうたい)がそれを盛り上げる所は

只々壮観でした。

一行が無事に関所を通り抜けて終わりかと思いきや、

そこからまた、弁慶の長い長い舞が始まる。

能楽師の叔母によると、「延年の舞」といって有名な舞なのだそうです。

そしてそれは、この舞台の中で重要な部分なのだと。

ここあまりにも長すぎるじゃん、もうちょっと端折っちゃえばいいのにと思った私は

やはりお能のことなんて何も分かっちゃいなかったのね。

大通り1本挟んで、賑やかなコミケの世界と、幽玄な能舞台。

東京はつくづく面白い。

#welovegoo