「江戸はスゴイ」の購入はコチラ

「江戸はスゴイ」の購入はコチラ

「江戸はスゴイ」という本は、江戸時代の江戸は実はイキイキとした庶民が主役の町で、その都市の成り立ちや特徴、町政、観光、庶民の暮らし、歌舞伎や相撲等の娯楽、食文化、季節のイベントなどについて分かりやすく面白く説明したものです♪

特にインフラとして上水や下水、水運が整備され、寺小屋で教育は充実し、クルージングや歌舞伎、大相撲など娯楽も充実し、煮売りや寿し、天ぷら、うなぎ、蕎麦などファストフードも充実し、また1年中季節に応じた行事や花見、月見、祭等も充実していて素晴らしい町だったということを理解しました♪

「江戸はスゴイ」という本は、実は素晴らしい時代だった江戸時代について理解でき、とてもオススメです♪

以下はこの本のポイントなどです♪

・広義の江戸城内である外郭は現在の千代田区全域と埋め立て分を除いた中央区がその範囲だ。東西約5.5km、南北約3.5kmにわたる巨大要塞都市。これが江戸城総構の正体である。

・豊臣時代の大阪城総構は、江戸城の内郭の中にすっぽり収まってしまうサイズだし、同時代に最大級の外郭を持っていた小田原城総構でさえ、江戸城総構の6分の1程度の大きさなのである。大阪城や小田原城が小さいわけでは決してない。江戸城がデカすぎるのだ!

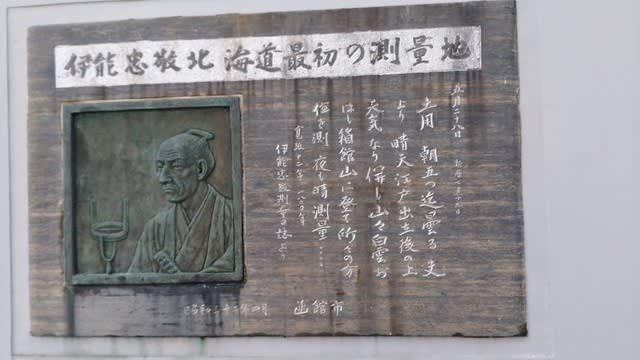

・江戸城には天守はあった。というかあった時期があった。徳川家康、秀忠、家光の草創期の将軍は三代にわたりそれぞれ天守を上げているのだ。家康の白亜の天守が上がったのは、慶長12年(1607年)。征夷大将軍の座は息子の秀忠に譲ったものの、大御所として実験を掌握していた時代である。家康が亡くなると、秀忠は家康時代の天守を破却。新たな白亜の五層天守を上げた。そして秀忠が亡くなると、今度は家光が秀忠時代の天守を破却し、新たな天守を上げたのである。しかし、この大天守が、家光の死後、4代将軍家綱の代に起こった大火災・明暦の大火で焼失してしまうのである。しかし江戸は真に平和な時代を迎えたことから天守が再建されることはなかった。

・明暦の大火では外堀の内側で大勢の死者を出してしまった。幕府は避難経路の確保を最優先課題とし、大火の翌年に隅田川への大橋の架橋を決断したのだ。そして火災発生時の延焼を防ぐため、橋の西詰には火除け地として広小路が作られる。東詰には明暦の大火で亡くなった無縁仏の供養のための万人塚(後の回向院)が築かれた。その周辺エリアの本所・深川地域の埋め立て&開発も進み、復興事業に携わるべく江戸にやってきた土木関係者をはじめ、多くの職人たちが集まり、新たな市街地を形成した。こうして明暦の大火を境に、江戸の市街地は隅田川、外堀をじわっと染み出すように拡大、膨張していき、大火以前のいやそれ以上の活気を取り戻したのだった。

・火事とケンカは江戸の華とはよくいったもので、江戸では本当によく火事が起こっている。江戸三大火と呼ばれる明暦の大火、目黒行人坂の大火、丙寅の大火という激甚レベルの大火災を筆頭に、史料上に大火として記録されている大規模火災は500以上確認できる。さらっといってのけたが、江戸人たちは江戸時代265年の間に平均2回のペースで大火事を経験していたということになるのだ。もちろん災害は火事だけではない。町中に水路が張り巡らされた江戸の町は台風や高潮によって主なものだけで50回以上の大洪水に見舞われ、その都度、多大な被害を受けた。さらに地震のリスクは現在同様で、幕末に起こったM7クラスの直下型地震・安政の大地震では多くの家屋が倒壊。大火災が誘発され、一夜にして江戸の町が壊滅してしまった。しかし江戸は死ななかった。何度でも蘇ったのだ。

・幕府は明暦の大火後に、内堀や外堀などの外枠を残し、良くも悪くも更地になった江戸城下を大胆にリノベーションした。人口が密集しがちな場所や、橋など交通の要衝となる場所には、両国橋の広小路のような火除け地が作られたし、海や湿地を埋め立てて町人町を拡大。下町で過密した人口の分散を図った。また寺社を外堀の外側、城下の郊外へと移転させていることも新市街地造成事業の一環である。北は浅草・本郷・駒込、東は本所・深川、西は四谷・牛込、南は芝・赤坂・麻布といった地域には、現在でも寺が集中している場所は多いが、これは明暦の大火を期にこれらの場所に寺町が作られたからなのだ。こういった寺社移転によって江戸城総構内部には大きな寺社はほぼ存在しなくなったが一社の例外があった。山王権現(現在の日枝神社)だ。その由緒は古く、太田道灌が江戸城内の鎮護神として祀っていたことから、歴代徳川将軍も「城内鎮守の社:としてこれを引き継いで、幕府直轄の神社として篤く保護し、明暦の大火前には内堀沿いに広大な社地を与えていた経緯がある。そして明暦の大火で被災した後に移転先として与えられたのが外堀沿いの内側の現在地だった。

・徳川家康の入府前後に、まず開設されたのが上水道・神田上水だ。水源は武蔵野の井の頭池。途中で善福寺池から流れ出る善福寺川や、妙正寺池から流れ出る妙正寺川を合わせた江戸川の水流を目白台下の関口の堰で分水し、小日向台の下、小石川の水戸藩邸内を通って懸樋を使って神田川を立体交差して渡すという離れ業をやってのけ、神田・日本橋方面を中心に配水管となる木樋(または石樋)で、総延長63kmにもなる上水道を通した。木管を通った水は、町ごとに水道タンクとなる上水井戸から汲み上げて使う仕組みになっており、当時のハイテク技術を駆使した土木事業である。

・その他の地域の飲み水をカバーしていたのは、赤坂の溜め池の水だったが、都市の拡大とともに賄いきれなくなったために、新たな上水道が引かれることになった。これが玉川上水だ。問題は山積みだった。たとえば羽村の水源→四谷の水門までの43kmの間には高低差が92mしかない。自然流下方式で水を流すには100mで20cmちょっと下がってゆくという超繊細な水路を作る必要があったのだ。着工からわずか8ヶ月という猛烈なスピードで四谷までの水路が完成した。庄右衛門・清右衛門の兄弟はこの功績によって幕府から200石の扶持を与えられ、玉川の苗字と帯刀を許されて、玉川上水役を務めることになったという。こうして17世紀半ばにして、江戸には神田上水と玉川上水の総延長を合わせて150km弱という当時、世界最大級の上水道が完成した。

・注目すべきは下水網の充実だ。都市部の生活用水や雨水を、堀や川へ排水して海へ流す仕組みが上水道と同じ17世紀半ばごろ、つまり江戸時代初期には完成していた。下水というと現在はなんだか悪臭が漂う場所というイメージがあるが、この頃はそんなことはなかった。水質汚染につながるような洗剤や化学物質は存在しないし、なにより屎尿を汲み取り式にして下水には流さなかったことが大きい。屎尿、特に屎=大便は単なる汚物ではなく、農家にとっては貴重な肥料と考えられていて、金や野菜と引き換えにして引き取っていたのだ。納屋には共同便所があり、下肥代は大家の副収入源になっていたし、人の集まるところには辻雪隠=公衆トイレがあってそこで用を足すのが当たり前だった。同時代のヨーロッパ諸国では、屎尿は下水や側溝に流すか、路上に垂れ流すのが基本。当時の女性たちのスカートが胸から下が膨らむようになっているのは、立ったまま路上で排泄行為がしやすいようにするためだそうだし、ハイヒールもなるべく路上の汚物を踏まないように普及したという説がある。こういった状態がコレラやペストといった伝染病の温床となりパンデミックを生み出していたことはいうまでもない。江戸にこの類の問題が少なかった理由の一つは、清潔なトイレ事情が関係していたと考えて間違いない。

・江戸と地方を結ぶ主要五街道=東海道・中山道・甲州道中・日光道中・奥州道中の整備も、江戸時代中期、18世紀前半に完了。街道筋には宿場町が設置された。宿場は旅人のための宿泊施設であることはもちろん、人馬を常駐させて宿場から宿場への人や物資を確実に継ぎ送る宿継の機能を負担した。こうして人・情報・物流の全国的なインフラがほぼ整った状態となったのだ。この頃に江戸の町方人口は50万人に達し、武家人口と合算すると、総人口が100万人を超える。ちなみにロンドン・パリが人口100万人を突破するのは19世紀に入ってからである。

・当時、物資は大量輸送が可能な水路を利用して江戸に運び込まれたため、基本的には船が発着する河岸が市場の中心地となった。日本橋は早くから物流の拠点とするべく計画的に掘割が行われたため、無数の河岸が存在したのだ。たとえば魚河岸である。関東大震災で被災して築地に移転するまで、魚河岸は日本橋にあった。

・いかにも江戸らしい観光として大名行列ウォッチングを紹介しよう。参勤交代で江戸に滞在している大名は五節句のような式日や、八朔(徳川家康が江戸に入府した旧暦8月1日)といった幕府にとっての記念日、月次登城日(概ね1日、15日、晦日)に江戸城に総登城して将軍に拝謁することになっていた。百数十家の大名が、それぞれ50~100人程度の供回りを引き連れて、御家ご自慢の槍や薙刀を掲げて江戸城に登城する様子はさながらパレード。早い話が大名の通勤ラッシュ風景がお江戸名物になっていたということだ。

・意外と人気だったのが船を川に浮かべてのクルージング。特に隅田川は人気の高い観光スポットだった。浮世絵には、隅田川ナイトクルーズに出かける女性グループの様子が描かれている。その中の一人が手に網を持っているから、冬の風物詩である白魚漁を体験しているところのようだ。隅田川は江戸時代以前から江戸名所だった。特に江戸川(隅田川の上流の浅草のあたりのことをこう呼んだ)あたりは、浅草寺の観音様の御示現伝説の聖地だ。

・江戸4宿は東海道、中山道、甲州道中、日光道中、奥州道中の五街道から江戸への出入り口に設けられた宿場町である。大本命は東海道の出入り口となっていた品川宿だ。参勤交代の大名行列のうち150家以上が東海道を使って品川宿から江戸に出入りしていた。これは4宿の中で最大の数。その中で90軒以上を閉めたのが飯盛旅籠だ。飯盛女、つまり配膳係という名目で雇われている遊女を置いた旅籠である。吉原に行くのはちょっとハードルが高い、でも女性とは遊びたい。そんなわがままな男性にピッタリのナイトスポット、いわゆる岡場所として人気を博していた。

・中山道の出入り口であった板橋宿は、石神井川に板の橋をかけて通行するようになったことがその名の由来。街道が整備されると、参勤交代で利用する大名家は40家前後となり、4宿の中では品川に次ぐ往来がある繁華街に成長した。ただし飯盛旅籠は20軒程度と少なく、花街としての盛り上がりは欠けるので硬派な宴会を楽しみたい人にオススメだ。

・甲州街道の出入り口は当初は高井戸だったが、日本橋から16.6kmとかなり離れていたため、使い勝手が悪かった。このため新たに作られたのが内藤新宿である。ここを通る参勤交代の大名家は2~3家と公用道路としての利用は少なかったものの、富士山や身延山へ出かける庶民の旅行者の利用は多かった。

・千住宿は奥州道中と日光道中が通り、水戸街道、下妻道、大師道といった脇往還の分岐点にもなっており、30弱の大名家が参勤交代で利用した交通の要衝である。そのシンボルが千住大橋である。御府内の境界線である荒川にかかっている千住大橋は、旅人にとっては、それを越えると江戸から外に出るということを強烈に意識させる舞台装置だったのだ。

・士農工商については以下がポイント。

①各身分の内部にはヒエラルキーが存在していた。

②天皇は別格として、その他の身分制の大きな線引きは「士」と「農工商」間にあった

③「農工商」=庶民であり、三者間の身分の上下はない。

また身分内での上下関係は基本的には生まれに大きく左右されたが必ずしも固定化されていたわけでは内。たとえば田沼意次は小身の旗本という武士ヒエラルキーの中でも底辺に近い家庭に生まれたが、最終的に最上部の幕府の老中と相良藩の藩主を兼務するという驚異的な出世を果たしている。これは特殊な例としても才能とやる気と運があれば上を目指すことも不可能ではなかったのだ。

・地主が所有する町屋敷は売り買いが可能で、その際に作成される証文を「沽券」といった。今でもプライドに関わることを「沽券にかかわる」といったりするが、これは沽券を持っていることが正式な町人であることの証であり、誇りであったことに由来する言葉である。地主は元々は自分が所有する町屋敷に住んでいたが(家持)、時代が下ると、別の場所に住む(不在地主)場合が多くなり、現場には業務を代行させる家守を置いた。これが俗に「大家」と呼ばれるポジションだ。その下には、土地を借りて建物を自前で建てる地借、土地も建物も借りる店貸がいて、これをまとめて「店子」と呼んだ。大家は町屋敷の何でも窓口だった。家屋の維持管理の責任者であり、公共スペースの修築修繕計画や、店子から地代・店代(家賃)を徴収して地主に収めることはもちろん、店子が訴訟ごとに巻き込まれた際の付き添いなどもこなす。嫁をもらうときも大家の同意が必要だったし、旅に出るときの関所手形(身分証明書)も大家の了解がなければ発行されなかった。店子は大家には頭が上がらなかったという。

・当時の住民登録票である「人別帳」は町方の場合は町屋敷単位で作成され、地主を筆頭に、大家、店子の名前、その妻子や職業などが記されていた。広義にはこの町方人別帳に登録された人すべてを町人と呼ぶ。江戸時代の刑罰では連座制がとられていたため、自分の属するコミュニティーの中から犯罪者が生まれると、連帯責任という名のとばっちりを受ける可能性があった。このため問題を起こしそうな者がいたら、人別帳に目印の札をつけて大家が素行に目を光らせたそうだ。「札付きの悪」という言葉はこの習慣に由来する言葉だ。

・江戸の庶民の門限は夜4つ=午後10時頃だった。町屋敷の出入り口の木戸がこの時間に閉じてしまい、門限時間の明け6つ(夜明け)まで自由な通行ができなくなったのだ。現代の感覚からすると、いい大人が箱入りかよ!とツッコみたくなるところだが、防犯の観点からすると効果抜群だった。時間外の通行人は、木戸番に願い出て、くぐり戸を通らなければならなかったから、怪しい人物はここでチェックができたのだ。木戸の脇には、開閉や通行人の監視を担当する木戸番が設けられた。管理者である番太郎に町から支払われる給金は雀の涙ほどだったため、副業として、草履、ろうそくなどの日用品や駄菓子、焼き芋などの軽食、オモチャも売っていたというから、ちょっとしたコンビニエンスストアだ。

・寛政の改革以降、全国の手習い(いわゆる寺小屋)の開校数は増え続けており、都市部、特に江戸においてその傾向は顕著だ。長屋の住人までもがこぞって我が子を手習いに通わせていることがわかった。手習いでは7歳~15歳くらいまでの男女を対象に、それぞれの特性や習熟度に合わせた個別教育が行われており、気になる入学金は200文(4,000円程度)~、月謝は100文(2,000円程度)~と良心的。2月の午の日に自分が使う机と文房具を入れた文庫を持参して入学すれば、毎日朝から昼過ぎまで授業が受けられる。また春と秋には学習成果の発表会・席書が行われ、保護者が我が子の成長を実感できる行事も用意されている。基本的に体罰などはなく、学びは子どもの自主性に任せられている。今や「読み・書き・そろばん」行儀作法一通りができるのは当たり前の時代。

・江戸時代は、時を経るごとに幕府による質素倹約令の縛りがきつくなり、庶民のお洒落がどんどん制限されていった。高価な染料を使ったビビッドカラーや、花鳥風月模様を刺繍したような派手な装いは処罰の対象となったため、着物は地味化せざるをえない。そんな時代にファッションアイコンになったのが歌舞伎役者である。彼らは様々な工夫をこらして、規制にひっかからないモードファッションを生み出していった。

・助六の衣装を例に見てみよう。黒羽二重のシックな小袖の裏地は目の覚めるような紅絹(真っ赤な布)を使い、下着には緋縮緬の襦袢とふんどしをつけている。うわべだけ見ると一見地味な装いも、素材やあまり目にふれない裏地や下着にこだわっているというわけだ。額の鉢巻きにもご注目。当時は、病人が解熱効果があるとされたムラサキの染料で染めた紫色の鉢巻きを左側に結び、額を圧迫して回復を図ったのだが、助六はその逆。右側で結んでいる。つまり「超元気デス!」という印である。足元も見逃してはならない。白足袋で浮いてしまうため、たまご色の足袋を使用。くるぶしが見えるギリギリのラインで浅くカットして、足長効果を演出している。助六の衣装は、現在もほぼこの形が踏襲されており、これ以上、改良の余地がないほどに計算され尽くしたファッションであることがよくわかる。

・着こなしだけでなく、数々のデザインも歌舞伎から生み出された。格子(チェック)柄は、初代・佐野川市松の衣装から爆発的ヒットになった市松模様、勧進帳の弁慶の衣装に使われてから様々な役柄で用いられた弁慶格子など、男性だけでなく女性が日常ファッションに取り入れるまでに一般化したデザインが数多くある。縞(ストライプ)柄のバリエーションも豊富。

・千両役者という言葉の通り、主役級の役者は千両以上で契約を結ぶこともしばしば。一両8万円~10万円とすると、1億円プレーヤーということになる。商家の奉公人の給金が年間5~10両だったことを考えると、驚異的金額だ。役者の契約金は人々の注目の的だったから、「役者給金附」として一般に公開された。文政10年(1827年)の記録によると、

三代目 中村歌右衛門 1400両

三代目 板東三津五郎 1300両

五代目 松本幸四郎 1200両

七代目 市川團十郎 1000両

五代目 岩井半四郎 1000両

・歌舞伎ではキラ星のごときスターたちも生まれた。なかでも8代目・市川團十郎は、江戸時代で一番モテた男といっても過言ではない。風采は「いきで高等で上品で色気は溢れるほどあれども嫌味でなく、澄まして居れども愛嬌があり、女子の好くのは勿論なれど男子の好くのも非常」と大絶賛され、異性にも同性にも愛されたイケメンだ。助六を演じたときに水に飛び込む演出があったので、その残り水を美肌化粧水として販売したところ、飛ぶように売れたという逸話が残っている。モテまくっていたのに独身で、親孝行という性格の良さも人気に拍車をかけた。ところが人気絶頂の32歳のとき、巡業先の大坂で自殺してしまう。突然、大スターを失った江戸の人々の喪失感はすさまじかったようで、死絵(有名な俳優などが死んだときに作られる似顔絵に辞世や法名、菩提寺、没年月日を刷り込んだ浮世絵。訃報を知らせる号外のようなもの)が300種類以上作られた。他の歌舞伎役者死絵は多くてもせいぜい80種類程度であることからも、ケタ違いの人気ぶりがわかる。

・また、奇しくも歌舞伎の芝居町の移転で吉原に近づいたのは、郊外移転による怪我の功名だろう。江戸きっての宗教的聖地である①浅草寺裏に②芝居町と③吉原が集結したことで、相乗効果で注目度と集客力が上がり、幕末の浅草は異様な活況を呈していた。

・江戸の町は、徳川家康の江戸入府によって初めて開発が始まったフロンティアだ。幕府が開府すると、参勤交代の大名や侍たちが全国各地から押し寄せ、商工業者も続々と誘致。宗教的拠り所となる寺社地も多く作られてゆく。城下町の整備は急ピッチで進み、土木人足が大量流入した。つまり、男ばかりがあふれていたのである。この頃の正確な人口統計はないが、圧倒的な女性不足であったことは想像に難くない。その証拠に、女子が誘拐されて遊女として売られるといった事件が多発。江戸のそこかしこに売春宿が乱立したし、遊女を置いた銭湯=湯女風呂のような風俗店が大流行し、風紀の乱れは甚だしかったという。こうした場所は金を払えば長期滞在ができることから、犯罪者の潜伏先にもなりやすく治安も乱れる。江戸の女性不足は深刻な社会問題だったのだ。そこで遊女屋を代表して、庄司甚右衛門という男が遊郭の建設を幕府に提案した。遊郭というのは、公娼(公式に認められた遊女)を政治的な意図を持って一カ所に集めておくエリアのこと。周囲を堀や土塁で囲んだため、城郭の郭に見立て、遊郭と呼ぶようになった。歴史的には豊臣秀吉が京都、大阪に造った先例がある。遊女屋にとっては幕府公認という箔がつき、公式に営業権が得られて悪質な同業者と差別化できるというメリットがあった。幕府にとっても、市中に散在する遊女屋を一カ所にまとめることで管理がしやすくなり、社会問題を収束させられるというメリットがあった。ウィンウィンの関係である。こうして元和4年(1618年)、江戸唯一の幕府公認の遊郭が、日本橋萱屋町(現在の人形町のあたり)に誕生。このあたりは一面に葦(あし)が生い茂っていたところから「葦原(あしわら)」と呼ばれていたのだが、「あし」は「悪し」と音が同じで縁起が悪いため「よし」と読ませて字も「吉」の字を当てて「吉原」と呼ばれるようになったという。江戸城から間近の好立地だったが、さすがに御城の目の前に遊郭があるのもということで、明暦の大火を期に浅草田圃に移転した。この経緯から、日本橋の吉原を元吉原、浅草田圃の吉原を新吉原と呼んで区別する。

・「歌舞伎役者や吉原の花魁には、とても手が出そうにない・・・」、そんなあなたにオススメなのが、お江戸版会いに行けるアイドル=水茶屋の娘。水茶屋というのは、盛り場や寺社の門前など人の集まる場所で茶や軽食を出す簡易休憩所のこと。そこでお給仕するウェートレスさんが人気者だったのだ。きっかけとなったのは谷中感応寺にある笠森稲荷の水茶屋の娘・お仙の大ブレーク。薄化粧で地味な木綿の着物を身にまとい、柳腰の華奢な体でかいがいしく接客する姿が、人気浮世絵師・鈴木春信の目に留まって、明和初年(1764年)頃に浮世絵のモデルに起用されると、たちまち空前のお仙フィーバーが始まった。

・お仙の引退後には、会いに行けるアイドル=水茶屋娘戦国時代が到来した。各店舗に看板代わりとなる美人を置き、集客合戦が始まったのだ。いわゆる看板娘である。寛政期(1789~1801年)にその頂点に君臨したのが浮世絵に描かれた3人の美人。高島屋おひさは両国の裕福なせんべい屋の娘で、実家が経営する水茶屋の看板娘としてアルバイトをしていた。おっとりとした性格で愛嬌があり、たちまち人気者となって求婚者が殺到したが、二十歳前に良家から婿養子をもらって寿引退をした。富本豊雛は吉原の座敷を盛り上げるBGM担当の芸者で、いわば裏方スタッフだったが、仕事中にさる大名に見初められて側室の座をゲット。見事、玉の輿に乗ったという。一番人気の浅草寺二天門脇の水茶屋の娘・難波屋おきたは美人で客に対しては愛想も良かったが、自分を見に来ただけで営業妨害になる客には容赦なくひしゃくで水をひっかけるなど勝ち気な性格だった。娘盛りを過ぎると店に出なくなったため、ファンは騒然となったがどうやら好きな男と所帯を持って、ひっそりと新婚生活に入ったらしい。

・当時の人気スポーツといえば、サッカーでも野球でもテニスでもなく相撲!江戸時代後期までにルールや興行形態が整えられ、歌舞伎、吉原と並ぶ娯楽の王道として人気を博した。表向きは寺社の勧進(修築のための資金集め)を名目として行われたために、土俵は寺社の境内に設けられ、会場内は女人禁制。年2場所で1場所は晴天10日間の興行である。実働20日で年俸を稼ぎ出す力士たちの暮らしぶりは人々の憧れの的で、「1年を 20日で暮らす 良い男」と川柳にも詠まれた。相撲人気を不動のものにした立役者が谷風梶之助。あんこ型の巨体力士で、実力はもちろん、実直な性格も手伝って老若男女に慕われた。しかし63連勝という快進撃を続けていた天明2年(1782年)の春場所7日目、当時幕下3枚目のダークホース・小野川喜三郎に負けてしまう。小野川は小柄ながら足腰が柔らかく、心理戦が得意な技巧派だった。この大番狂わせに人々は熱狂し、その後の2人のライバル対決に江戸中が注目した。将軍上覧に際しては、相撲の家元である吉田家から、ともに土俵入りの際に腰にしめ縄を締める=横綱を許され、これが現在にまで続く横綱制度の実質的な始まりとされている。谷風vs小野川時代のすぐあとに彗星のごとく現れたのが、雷電為衛門。身長197cm、体重169kgの巨漢で、これは当時の男性の平均身長が157cm、体重50kg程度だったことを考えると、進撃の巨人並のインパクトだ。横綱免許の機会こそなかったが、254勝10敗、勝率9割6分2厘、連続優勝7回という前人未踏の大記録を打ち立てた古今無双の怪物力士である。

・火事と聞くと一目散に駆けつけて、命がけで消火活動に従事する「火消し」の人足は誰からも一目置かれ、その消火活動が非常に華やかだったことから、見世物的な人気があったのが特徴的である。それを象徴するのが「纏」だ。纏は元々戦場で、大将が自身の所在を内外に知らせるための馬印の一種で、天下泰平の世になってからは、火災の際に出動した火消しの持ち場の目印として用いられるようになった。町人地の消火を受け持つ町火消の纏は、棒に馬簾という、ひらひらした短冊状の布を下げ、それぞれの組のシンボルとなる60cmほどの大きな飾りをつけたもので、飾りはたとえば上から〇(球)□(立方体)とあれば、丸い(〇)ケシの実+四角い(□)升=ケシ升=消しますという意味だ。こんなときまでダジャレ・・・!

・俗に「江戸三男」と呼ばれた江戸でモテた職業トップ3は

①町奉行の与力・同心

②力士

③火消の頭取

だといわれている。

・発達を遂げた外食産業の大きなきっかけとなったのが明暦の大火。大半が灰燼に帰した江戸の町は、幕府の主導により驚異的な勢いで復興するが、実際に汗を流して現場で働いたのは、土木人足や職人たち(多くが地方から単身江戸にやってきた独身男性)である。日中の過酷な肉体労働を乗り切るために、仕事の合間に食事をとってエネルギー補給がしたい・・。そんな彼らのニーズに応えるように、江戸の町には大量の煮売り屋が軒を連ねるようになった。煮売り屋とは煮物や総菜や団子などの軽食に、茶や酒をつけて出すファストフード店のような業態である。当時、食事は基本的に自宅で済ませるもので、外食の機会は旅などの特殊事情の際に限られていたから、町中で誰もが手軽に食事をとれる煮売り屋の出現は、そうとう画期的だった。煮売り屋や、瞬く間に江戸中に広がるが、あまりに流行りすぎて火災の原因になり、明暦の大火からわずか3年後には正月からの3ヶ月間で105回も火事が起こったというから本末転倒な話である。このため、幕府は煮売り屋の夜間営業を禁止する法令をたびたび出しているが、たびたび出しているということは、たびたび破られていたということ。

・復興の中で生まれたもう一つの飲食業が、料理茶屋。料理を出すことを専門にした飲食店のことで、茶を使って大豆や米を一緒に炊いた一膳飯と、豆腐汁、煮物、香の物をセットで提供する店が浅草寺門前の並木町で生まれたのがその始まり。現在の定食屋のような業態だった。このようにガッツリ昼食を食べさせる店というのは、実は当時は世界的に見てもとても珍しく、日本でも初めての事例だった。というか昼食自体が、明暦の大火後のこのような外食産業の充実により定着した食習慣と考えられている。それまでは朝、夕の一日二食が基本だったが、出先で昼食をとるのが当たり前になり、1日3食が一般化したというのだ。

・江戸時代中期には居酒屋も生まれている。酒屋で酒を量り売りで提供し、その場で飲ませる居酒スタイル自体はそれ以前にもあったが、元文元年(1736年)に鎌倉河岸の酒屋・豊島屋が店の一角で豆腐田楽を焼いて、酒とともに提供したことが端緒となり、酒+つまみを提供するスタイルが確立。やがて酒屋からは独立した。純粋な飲食店としての居酒屋が主流になってゆく。

・ちなみに当時の居酒屋は朝から営業する店がほとんどだったため、江戸の町は日中から酔っ払いだらけで、喧嘩口論が絶えなかった。酒嫌いの五代将軍・徳川綱吉は大酒禁止令を出すなどして取り締まろうとしたが、無駄に終わっている。やがて、「京の着倒れ、大坂の食い倒れ」に並んで「江戸の呑み倒れ」と称されるようになった。

・さらに簡易な軽食スポットが屋台だ。屋台の食べ物はとても安価で、たとえば「四文屋」は総菜を四文均一で売った店。一文は現代の20円~25円程度の価値だったから、100円ショップのようなものだ。天麩羅の文字が見えるように現在は和食の高級メニューになっているものは江戸時代に屋台から発展したケースが多い。

・天麩羅の隆盛と同じ頃に江戸名物になったのがウナギの蒲焼きだ。隅田川、神田川などの川や町中に張り巡らされた水路には、美味いウナギを育む清い水や泥といった最適の土壌があり、ウナギが大量に生息していたのだ。高タンパク、高カロリーでスタミナがつくウナギは、肉体労働者の軽食としては最適で、江戸時代初期から屋台売りが始まった。当初は下処理もせず、単にぶつ切りにして串に刺して焼くという実に(手抜きな)ワイルドな調理法で店頭に並び、この形が蒲の穂の形に似ていることから蒲焼きと呼ばれたのだという。京都でウナギを腹から開いて骨を取り除き、タレをつけて焼くという画期的な調理法が考案されると、江戸でもこれを取り入れ人気が爆発。やがて、関東風の濃い口醤油、みりんなどの調味料を使って甘辛な味付けにしたり、調理工程で「蒸し」を加えることでフワフワ食感を演出したり、さらに「腹から開くのは(切腹を連想するから)縁起が悪い!」とわざわざ背開きにするというさばき方のこだわりが生まれたりと、江戸独自の発達を遂げ、江戸前=ウナギのことと認知されるほどの人気メニューとなった。

・握りずしの存在を文献上で一番最初に確認できるのは、文政12年(1829年)「柳多留」収録の「妖術と いふ身で握る 鮓の飯」という川柳から。左手にシャリを持って、右手の指先2本で握り込むしぐさが当時としては物珍しく、妖術で印を結んでいるように見えるということだろう。今と変わらない動作だったことが想像できて面白い。酢飯をその場で握り、具材をのせて完成、というスピード感はせっかちな江戸っ子の心を鷲づかみにして、瞬く間に広まった。それまでの寿司がハレの日に食べる保存食であったことを考えると、このインスタント化は革命であるといっても過言ではない。幕末までに、江戸では「鮓は握りて押したるは一切なし。調味よし。上方の及ぶ所に非ず」(「江戸自慢」より)と評されるまでになり、江戸前の握りずしは王道屋台メシの一角としてそのポジションを確立したのだった。一つが握りこぶし大の食べきりサイズで、1つ8文(160円~200円程度)と手ごろな価格。冷蔵庫がないから、傷むのを防止するために、飯も具材も酢をきかせていたり、漬けになっていたりして、味付けがしっかりしている点もポイントが高い。具材も玉子、海苔巻きはもちろん、アナゴ、白魚、コハダなど、江戸前で獲れる新鮮な魚介類各種と豊富だ。脂身の多いマグロは下魚として当初嫌われたが、天保3年(1832年)の豊漁の際に漬けにして、タダ同然の値段で売り出したところ「案外、美味い」と評判になり、定番メニューになった。

・握りずしの場合は、発祥の店が高級店になった。発祥の店と謳われる店は、両国の華屋与兵衛、もしくは本所安宅の堺屋松五郎(松鮨)の2軒。特に後者の松鮨を推す史料が多い。ちなみに松鮨の握りずしはとにかく高価だった。5寸の器を二重に重ねたものが3両(24万円程度)したとか、1個250文(5000円ほど)だったとかという逸話が残っている。これはどうやら、店の近くの向島に、中野碩翁が別宅を構えていたことが関係しているらしい。中野碩翁は、11代将軍・徳川家斉の側室のお美代の方の養父として、絶大な権力を誇った人。派手好きな性格だったが酒を嗜まなかったため、美食に走ったといわれている。人々は中野碩翁に気に入られようと、江戸で評判のグルメをこぞって献上した。つまり、近くに店を構える松鮨が賄賂として重宝がられて、ブランド化し、異様な高値がつくようになったということらしいのだ。松鮨の座敷やお土産の折詰めは贅沢の象徴となり、たくさんの浮世絵に描かれている。

・このような流れの中で、高級な料理茶屋、現在でいうところの料亭も続々と生まれた。中でも、浅草山谷の八百善は江戸一番の超高級店。「ハリハリ漬けが一口3分(6万円ほど)

だった」「お茶漬け1杯が1両2分(10万円ほど)だった」などの伝説が残っている。今だったら「ぼったくりだろ!」と大炎上しそうだが、当時の史料にそういった悪評がないのは興味深い。むしろ「一流の素材を使って一流の接客をしているからこそのこの値段。さすがは八百善!」と皆、納得していたようだ。なんというか心が広い。

・八百善が全盛を誇った文化文政期(1804~1830年)は、江戸の町人文化の爛熟期。この頃までに和食の基本となる調味料の「さしすせそ(砂糖、塩、酢、醤油、味噌)」の量産体制が整い食文化は黄金時代に突入する。それを象徴するかのようなイベントが千住酒合戦。文化12年(1815年)10月21日、千住宿にて行われた大酒のみナンバーワン決定戦だ。飛脚宿中屋六衛門・通称中六の還暦祝いに企画された催しで会場の中六の隠居宅に江戸内外から100名以上の酒豪が集結した。入口には「不許悪客 下戸 理屈 入庵門(下戸、理屈屋のような悪い客は入場お断り)」という注意書きがあり中に入ると6種類の盃から好きなものを選択。後は、ひたすら飲み続けて酒量を競うという趣向だ。肴には、からすみ、花塩、さざれ梅、蟹、鯉こく、牡丹餅が用意されたというから、けっこう豪華。酒以外の飲料、酢、醤油、水を飲むのもOKというルールで、記録としては地元千住宿の松勘の9升1合(16.4リットル)を筆頭に下野小山の左兵衛が7升5合(13.4リットル)、会津浪人河田某が6升2合(11.2リットル)など、驚異的な数字をたたき出している。女性の参加者も結構多く、千住宿の菊屋おすみが2升5合(4.5リットル)、酌取女のおいく、おすみは終日飲み続けたという。楽しそう、参加したい(←筆者心の声)。注目すべきはこの千住酒合戦には、当日審査員として、当時の一流文化人・亀田鵬斎、谷文晃が参加していることだ。太田南畝も当日の参戦こそかなわなかったものの、観戦記の体裁で書かれた「後水鳥記」を記し、イベントの様子を世に喧伝している。どうやらこの酔狂なイベントは、彼らと千住宿の有力者がパトロン&プロデューサーになって企画・実行されたものらしい。こういう話のわかる旦那衆が、江戸の町人文化を育ててきたのだ。

・千住酒合戦は、江戸中で一大ムーブメントを巻き起こし、翌年には番付が発行されて、年内に再戦が決定したことが告知された。だが事情はわからないが、これはいったん流れてしまう。代わりに翌々年、文化14(1817)3月23日に開催されたのは大食い大会だった。会場は柳橋の万八楼。隅田川のほとりに建つ料理茶屋で、江戸の中心部にも近くなり、アクセス抜群の立地だ。今度は酒だけではなく、食べ物や甘味なども含め5部門が設置された。それぞれの部門の成績優秀者は、

菓子組:伊勢屋清兵衛(八丁堀在住・65歳)饅頭30個+鶯餅80個+松前煎餅30枚+沢庵丸ごと5本

蒲焼組:岡田千歳(浅草在住・?歳)鰻1両2分(10万円ほど)分+飯7杯

酒組:鯉屋利兵衛(芝在住・38歳)3升入杯×6.5杯=19.5升(35.1リットル)

飯組:万屋伊之助(駿河町在住・21歳)68杯

蕎麦組:山口屋太兵衛(池之端在住・32歳)63枚

など、現代のテレビ局の大食いバトル番組からスカウトがきそうな大記録のオンパレード。あまりにも荒唐無稽なので、当時から「こんな記録、嘘だろう!」「いや、実際見た人がいる」と侃々諤々だったようだが、とにかく当時の人々が貴賤を問わず、食を娯楽として楽しんでいたことは間違いないだろう。天下泰平って、素晴らしい。

・江戸には全国から年貢米が集まるため、常に米があふれていた。いつでも精米した白米が腹いっぱい食べられる状況であり、それが江戸の自慢だった。絵には男の一人飯風景が描かれているが、汁椀と漬け物+おかず1品の傍らに、大きなお櫃があることに注目していただきたい。当時の成人男性は、1日5合ほど飯を食べていたというから、これで1人分なのだろう。とにかく白米で腹いっぱいになるのが最高の贅沢という白米至上主義がよく表れている。ただ、この極端に白米に偏った食生活が脚気を引き起こしていた。脚気は、ビタミンB1不足が原因で起こる病気。手足のしびれや全身倦怠を引き起こし、悪化させると心不全を誘発して、最悪、死に至る。米には玄米の状態であればビタミンB1が豊富に含まれるのだが、精米することによってこの栄養素が落ちてしまうのだ。このため江戸では初め武士の間で、後に米の流通が整って庶民も白米食になってからは脚気患者が蔓延する事態になり、享保期、文化文政期には脚気が大流行した。まだ脚気という言葉もなければ発祥のメカニズムも知る人はいないため、江戸に滞在すると罹る病気=江戸患いとして恐れられた。

・脚気予防に一役買っていたと思われるのが蕎麦である。江戸っ子というと、年がら年中、蕎麦を食べているイメージがあるが、江戸時代後期中期頃までは、麺類といえば関西と同様にうどんだった。それがどういうわけか、江戸時代後期に蕎麦のニーズが急速に高まり、人気が逆転するのである。幕末の江戸には常設店舗型の蕎麦屋が3763軒あったという記録がある。1町(およそ100m四方)に1軒以上は蕎麦屋が営業していた計算になる。これに屋台売りの蕎麦屋を含めると、そうとうな数にのぼり、町方の成人男性は1日1食は蕎麦を食べていたと考えられているのだ。なぜ、江戸ではここまで蕎麦が広がったのか。もちろん調味料の充実や調理法の確立により、蕎麦自体が美味くなったことは大きな要因だろうが、脚気予防のために必要に迫られて食べるようになっていたのではないかという説がある。蕎麦や蕎麦湯には、ビタミンB1を含む栄養素が豊富に含まれているから、1日1食、白米を蕎麦に替えるだけで脚気予防にはずいぶん効果がある。

・江戸の蕎麦屋では出前が盛んだった。江戸歌舞伎の世界では、台詞をとちると楽屋の全員に蕎麦をふるまう「とちり蕎麦」の習慣があったので、出前は日常茶飯事だったし、商家でも晦日蕎麦といって、毎月末は蕎麦をとって従業員みんなで食べる習慣があった。今では絶滅しかけている引っ越し蕎麦も江戸時代中期頃、長屋暮らしの庶民の間で始まっている。遅く長い蕎麦は、何かと縁起を担ぎたがる江戸人たちにとって、ちょっとした挨拶や振る舞いに最適なアイテムだったのだろう。

・江戸時代に入ると、端午の節句は劇的に独自進化した。まず菖蒲の音が勝負、尚武につながるとして武家の男子の勇壮な成長を願う行事として位置づけられるようになり、合戦場を思わせる幟や吹き流し、槍や兜、武者絵や武者人形、家紋を染め抜いた旗などを飾る習慣が生まれる。また、柏の葉は、夏の新葉が出るところになると古い葉が落ちることから、跡継ぎができて家が代々続くことにつながるようにという願いを込めて、柏餅を食すようになった。何それ超楽しそう、ということで町人たちも続々とマネを始めだし、武家の幟や吹き流しをインスパイアされた江戸の富裕町人たちが飾るようになったのが、鯉のぼりである。急流を登り切った鯉は龍になるという登竜門の故事から、男子の出世を願う縁起物で、江戸時代中期以降に庶民の間で大流行。幕末の頃に、武家の間でもしばしば飾られるようになり、明治以降に全国的に広まった。

・端午の節句と同様に、身分に関係なく、誰もが参加可能な主な年中行事を一覧表にしてみたら、何もない月がなかった。これだけこなしていれば、一年なんてあっという間だっただろうなぁと感心するのはまだ早い。江戸人たちにはこれに加え、さらなるイベントをこなしまくっていたのだ!

1月:正月、藪入り、えびす講、鶯替え

2月:初午、お彼岸&六阿弥陀詣、針供養

3月:上巳の節句(ひな祭り)、潮干狩り

4月:灌仏会

5月:端午の節句(菖蒲の節句)、川開き

6月:嘉祥、土用、夏越の祓

7月:七夕、四万六千日(浅草寺)、お盆、藪入り、玉菊燈籠(吉原)

8月:八朔、お彼岸&六阿弥陀詣、俄(吉原)

9月:重陽の節句(菊の節句)

10月:玄猪、御会式、えびす講

11月:酉の市、顔見世(歌舞伎)、ふいご祭り、七五三

12月:すす払い、歳の市、節分

・たとえば上記の一覧では4月には年中行事が少ないように見えるが、江戸各地の寺社での独自の行事は、毎日のように行われていた。初めの一週間だけを見ても、一日・亀戸天満宮の雷神祭り、霊巌寺の弥陀経千部修行、三日・浄真寺の弥陀経千部修行、五日・有馬家水天宮祭り、六日・柴又帝釈天祭りなどだ。この他に、初子の日には飯倉順了寺で大黒祭り、初卯の日には鉄砲洲湊稲荷神社祭礼&山谷合力稲荷で卯の花祭り、初午の日には築地稲荷社祭礼などなど盛りだくさん。さらに毎月(もしくは毎日)の習慣として、産土参りや地域の稲荷・地蔵参りなどを各自で行っていたわけだから、驚くほどの信心深さである。

・寺社が中心となる行事のなかでも、最もエンターテインメント性が高く、人々が心待ちにしていたのが祭りである。特に江戸三大祭と呼ばれた3つの祭り=神田祭・山王祭・深川祭への熱狂ぶりは凄まじかった。江戸三大祭のうちでも、山王権現の山王祭と、神田明神の神田祭は天下祭と呼ばれた。この2つの祭りは徳川将軍家にとりわけ縁が深いため、祭礼行列が江戸城内郭に入ることが許され、将軍が上覧することになっていたからだ。このため祭りにかかる費用の一部を幕府が負担するなど、別格の扱いを受けていた。

・春のレジャーといえばお花見だが、庶民までもがお花見を楽しむようになったのは江戸時代のこと。そして江戸の花見の名所は、八代将軍・徳川吉宗の縁の場所が非常に多い。梅の次に咲く桃の花の名所も吉宗が絡んでいる。犬公方こと五代将軍・徳川綱吉が江戸の郊外の中野に造った巨大な犬小屋の跡地に桃を植えて、桃園として整備したのだ。桃の次に咲く、桜の名所を作ったのも吉宗。それまで江戸の花見の名所といえば上野の山だったのだが、山内にある寛永寺が歴代将軍の菩提寺となると、飲めや歌えのどんちゃん騒ぎができなくなってしまった・・・。そこで江戸郊外の飛鳥山に1200本あまりの桜を植樹して整備。自ら率先して出かけて無礼講の酒宴を開き、新たに生まれた花見の名所をPRしたのである。吉宗はこれ以外にも、隅田川上流の土手沿いや品川の御殿山など江戸の郊外に元々あった桜の名所を整備している。実はこれは享保の改革の一環。質素倹約、風俗矯正といったスローガンの下に、歌舞伎や遊里といった庶民の娯楽の王道の場を厳しく取り締まる一方で、花見という新たな健全娯楽の場を提供したのだ。政治は上から押さえつけるだけではうまくいかない。どこかでガス抜きをさせる必要があることを吉宗は十分承知していた。また彼が作った花見の名所は、いずれも江戸城外堀よりもさらに外側、江戸郊外に位置しており、江戸の中心部からはかなり距離があった。現地に行って花見をして帰ってくるのには1日がかりだったので、外出先で昼食をとる必要がある。このため、人々はお花見弁当を持参したり、屋台で軽食を買って桜の下で昼食をとるようになった。

・暖かな陽気になってくると、江戸は水辺のレジャーシーズンに突入する。3月~4月にかけて盛んだったのが、潮干狩り。特に大潮が3月3日のひな祭りのころにあったので、これに合わせて行うのが最も良いとされた(現在の暦でいえば4月上旬にあたる)。芝、高輪、品川、佃、中川沖に早朝から船で繰り出し、正午までステイ。引き潮になって海底が陸地になったところで船を下り、牡蠣や蛤を拾い、砂の中に隠れたヒラメや浅瀬に残っている小魚を獲って、それを肴に宴会をするのだ。羨ましい!5月末には隅田川が川開きとなり、8月末まで夕涼みが行われた。この期間に格別な賑わいを見せたのは、花火の打ち上げ会場になっていた両国橋のあたり。享保18年(1733年)の川開きの折、飢饉・疫病の死者を弔う水神祭りで弔いの打ち上げ花火があげられたことがきっかけで恒例となったものだ。両国橋を挟んで上流に玉屋、下流に鍵屋という花火師が控え、客の注文に応じて花火を打ち上げるシステム。つまり花火のパトロンさえつけば、期間中は毎日でも花火が楽しめたのだ。

良かった本まとめ(2017年下半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

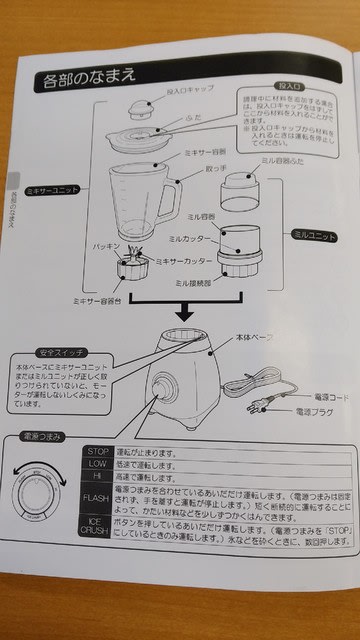

「siroca crossline ミル付きミキサー(SJM-115)」の購入はコチラ

「siroca crossline ミル付きミキサー(SJM-115)」の購入はコチラ

「江戸はスゴイ」の購入はコチラ

「江戸はスゴイ」の購入はコチラ