今日は東邦大学理学部の長谷川雅美先生率いる“高校理科の教員免許更新講習”の皆さんのツアーに、ガイドとして参加しました。

伊豆諸島の生物を研究テーマに活動されてきた長谷川先生は、このブログにも何度か登場されています。今回は、3泊4日で三宅島→神津島→伊豆大島を回り、島毎の違いを比べるというスゴイ研修の最終日でした。

最初は火口に行く予定でしたが、時々雨がぱらつく濃霧で、森から裏砂漠を往復するコースに予定を変更。

他の島では見られない“イヌツゲとヒサカキがヒョロヒョロ高くなった森”を観察し…

まさにオンシーズンに突入した『ビュンビュン飛びかうアブラゼミ』に、皆であっけにとられながら森を抜けました。

毎年見ている私もボーゼンとするほどの、ものスゴイ数のアブラゼミです。

この写真の中にも6匹のセミが写っていますが、これよりもっと沢山のセミたちがジ〜ジ〜鳴きながら、縦横無尽に飛び交います。

皆さん「なんだ、なんだこのセミたちは!」と驚いていました。

(こんな状態は、他では見たことがないとのこと)

30年前の割れ目噴火の溶岩地帯で「地衣類(岩の表面を覆う灰色のもの)が多いなぁ」とつぶやいたら…

「確かに三宅島に比べて多いですよね。地衣類は火山ガスに弱いから、このあたりはガスの影響がないから多いのでは?」と,皆さんから答えが返って来ました。

なるほど…『時期』が同じだと環境を比べやすいですよね!!

同じ時期に複数の島を回る企画、スバラシイです。

ユリが1本の茎に、これほど沢山の花をつけているのも、他ではあまり見ない光景だそうです。

30年前は溶岩流に覆われ、何一つ植物が生えていない状態だった場所で、何故これほど見事な花をつけられるのでしょうか??

観察力のある理科の先生方は、色々なことに気づきます。

赤い胞子を伸ばした地衣類を発見したり…

「火山観測機器のミラーの中の白い糸が張られているのは何故か?」と、フツーの人が見ないような所まで観察したり…

このことに関しては、答えがさっぱりわからないので元・気象庁の加治屋さんに電話。

「糸ではなく、ミラーの継ぎ目」だと教えてもらいました(^_^)

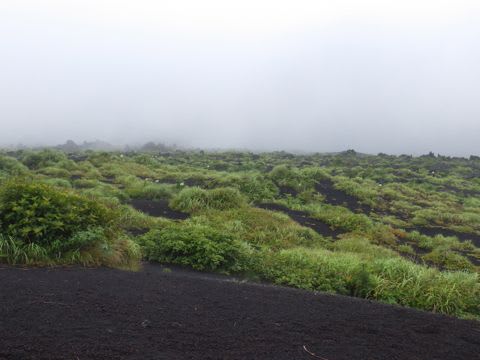

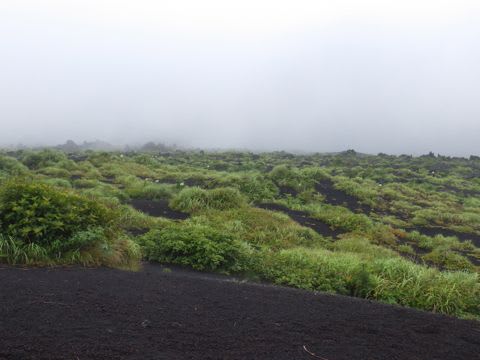

ところで、裏砂漠に到達した時は、この状態でした。

雨&濃霧…

早々に引き返そうか…と悩んでいたら、長谷川先生が「飛びませんか?」と一言。

え…?

ジャンプ??

傘をさすような雨の中で「ジャンプをしよう」という提案は初めてだったので、ちょっと驚きましたが「やってみましょうか?」ということになり…

何度か飛びました!

ここで「雷は一番高く飛んでいる人に落ちる」ということが話題になり…

この写真の傘の上に、稲妻の絵を描きたいということで盛り上がり…

集まって大笑い。

で、笑っていたら霧が薄くなりはじめました。

長谷川先生、霧を持ち上げています!

草地に点在するユリが現れました!

できすぎ…(笑)

山側も霧が流れはじめ…

霧を押しのけると…

おおお〜!

三原山がだんだん姿を見せ始めました!

そして最後は傘なしで…

空を飛びました!

いや〜裏砂漠、堪能しました〜(^▽^)

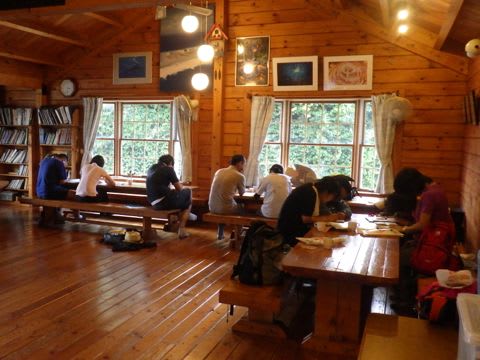

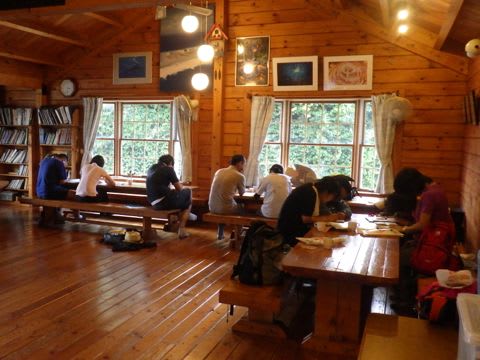

さて午前に楽しく山を歩いたあとは、海岸沿いで植物調査。

主にシマホタルブクロの数や大きさを計測し…

データを整理して、島による違いをまとめたようです。(店の仕事をしていたので詳細は不明)

中身の濃い楽しい1日でした。

皆様、お疲れ様でした&ありがとうございました!

(カナ)

伊豆諸島の生物を研究テーマに活動されてきた長谷川先生は、このブログにも何度か登場されています。今回は、3泊4日で三宅島→神津島→伊豆大島を回り、島毎の違いを比べるというスゴイ研修の最終日でした。

最初は火口に行く予定でしたが、時々雨がぱらつく濃霧で、森から裏砂漠を往復するコースに予定を変更。

他の島では見られない“イヌツゲとヒサカキがヒョロヒョロ高くなった森”を観察し…

まさにオンシーズンに突入した『ビュンビュン飛びかうアブラゼミ』に、皆であっけにとられながら森を抜けました。

毎年見ている私もボーゼンとするほどの、ものスゴイ数のアブラゼミです。

この写真の中にも6匹のセミが写っていますが、これよりもっと沢山のセミたちがジ〜ジ〜鳴きながら、縦横無尽に飛び交います。

皆さん「なんだ、なんだこのセミたちは!」と驚いていました。

(こんな状態は、他では見たことがないとのこと)

30年前の割れ目噴火の溶岩地帯で「地衣類(岩の表面を覆う灰色のもの)が多いなぁ」とつぶやいたら…

「確かに三宅島に比べて多いですよね。地衣類は火山ガスに弱いから、このあたりはガスの影響がないから多いのでは?」と,皆さんから答えが返って来ました。

なるほど…『時期』が同じだと環境を比べやすいですよね!!

同じ時期に複数の島を回る企画、スバラシイです。

ユリが1本の茎に、これほど沢山の花をつけているのも、他ではあまり見ない光景だそうです。

30年前は溶岩流に覆われ、何一つ植物が生えていない状態だった場所で、何故これほど見事な花をつけられるのでしょうか??

観察力のある理科の先生方は、色々なことに気づきます。

赤い胞子を伸ばした地衣類を発見したり…

「火山観測機器のミラーの中の白い糸が張られているのは何故か?」と、フツーの人が見ないような所まで観察したり…

このことに関しては、答えがさっぱりわからないので元・気象庁の加治屋さんに電話。

「糸ではなく、ミラーの継ぎ目」だと教えてもらいました(^_^)

ところで、裏砂漠に到達した時は、この状態でした。

雨&濃霧…

早々に引き返そうか…と悩んでいたら、長谷川先生が「飛びませんか?」と一言。

え…?

ジャンプ??

傘をさすような雨の中で「ジャンプをしよう」という提案は初めてだったので、ちょっと驚きましたが「やってみましょうか?」ということになり…

何度か飛びました!

ここで「雷は一番高く飛んでいる人に落ちる」ということが話題になり…

この写真の傘の上に、稲妻の絵を描きたいということで盛り上がり…

集まって大笑い。

で、笑っていたら霧が薄くなりはじめました。

長谷川先生、霧を持ち上げています!

草地に点在するユリが現れました!

できすぎ…(笑)

山側も霧が流れはじめ…

霧を押しのけると…

おおお〜!

三原山がだんだん姿を見せ始めました!

そして最後は傘なしで…

空を飛びました!

いや〜裏砂漠、堪能しました〜(^▽^)

さて午前に楽しく山を歩いたあとは、海岸沿いで植物調査。

主にシマホタルブクロの数や大きさを計測し…

データを整理して、島による違いをまとめたようです。(店の仕事をしていたので詳細は不明)

中身の濃い楽しい1日でした。

皆様、お疲れ様でした&ありがとうございました!

(カナ)