伊豆大島では昨日と今日の2日間、宇井先生の、ガイドスキルアップ講座が開催されました。

私は仕事の都合で昨日夜の座学(「火山噴火がもたらす気候変動」と「ハワイの火山」)と、今日のフィールドワークに参加しました。

コースは三原山の周りをグルリと一周し、4箇所を重点的に観察するというものでした。

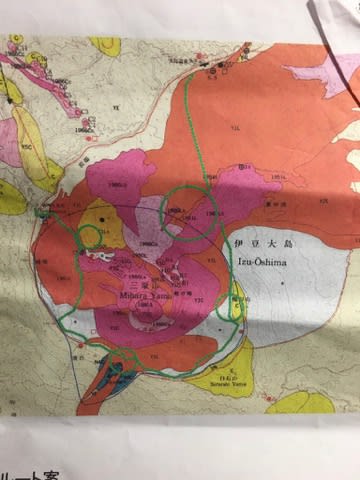

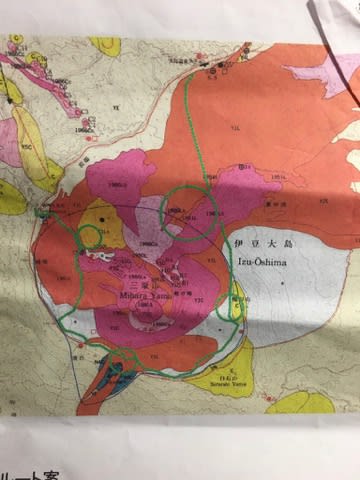

丸で囲んだ場所が観察ポイントです。

(このブログをアップした後、宇井先生から文章を追加、修正していただきました。

宇井先生の文を赤字で追加します)

最初の観察ポイントは、地質図上に「LB2」と名前のついた溶岩流。

31年前の割れ目噴火で流れた3本の溶岩のうち一番短く、今も黒々としています。

(このブログにも時々登場しています)

宇井先生が噴火調査で1週間大島に滞在していた時、ある朝突然この溶岩が現れたとのこと!

これは熱くて柔らかい溶岩が、積もった後に崩れ流れ出したもので、最近の調査で浅間山の“鬼押し出し”も、同じようにしてできた溶岩流であることがわかったそうです。

LB1とLB3は溶岩噴泉が活動中に流れ出した溶岩流だが、LB2は溶岩噴泉が止んだのちの22日午後に流れ出した二次溶岩流だ。溶岩噴泉の活動で降り積もったものが崩れてバラバラになりながら流れ拡がったため噴石やスコリアが接着した塊の集団となっている。

一見すると、粘りのある溶岩がブロック状に崩れながら流れた溶岩(ブロック溶岩)にも見えますが、よく見ると大小様々な形があるから“変”なのだそう。

確かに、地質図に「LB1」と記された、マグマの飛沫が積もってできた溶岩とは形が違います。

「LB2」の溶岩で見られる“引っ掻き傷のような模様”は、マグマが上がってくる過程で固い岩でできた火口の壁で擦れてできたものではないかとのこと。

そして、この溶岩流だけ植物が生えていない理由は「溶岩流の下にスコリア(穴だらけの小石)が厚く積もっており、水はけが良すぎるからではないか?」とのことでした。

時々見かける赤や黒が混ざった石について「なぜ表面が赤くて気泡の部分が黒いのか?」聞いてみました。(写真、わかりにくくてスミマセン^^;)

赤い色は高温の溶岩が酸素に触れてできるのですが、黒いところは内部にあって、酸素が不十分で赤くならなったのだそうです。(私は火山ガスも酸素の化合物なので、溶岩の中に泡があれば、その泡が水蒸気でも二酸化炭素でも二酸化硫黄でも、全て高温酸化して赤くなるのかと思っていましたが、そうではないようです(^◇^;))

大きな火山弾がバウンドした時にできる穴(インパクトクレーター)観察中。

(下の写真のわずかな凹み、わかるでしょうか?)

31年間も強風にさらされながら凹みが残るって何だか不思議ですが…

実際のところ、残るようです😃

2番目の観察ポイントは、櫛形山の下にある谷地形。

火山灰と穴だらけの小石(スコリア)が交互に積もってできた層全体が一つの噴火で積もったものだとのこと。

層が沢山重なっているのはどんどん降り積りながら崩れてくるし、噴火の勢いも強くなったり弱まったりするからでしょうとのことです。

谷を抜けたところでランチタイム。

風は弱いし、最高でした〜😃

さて休憩の後は、次なる目的地に向かって歩きながら観察を続けます。

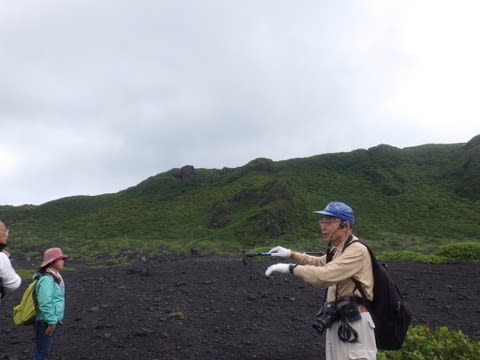

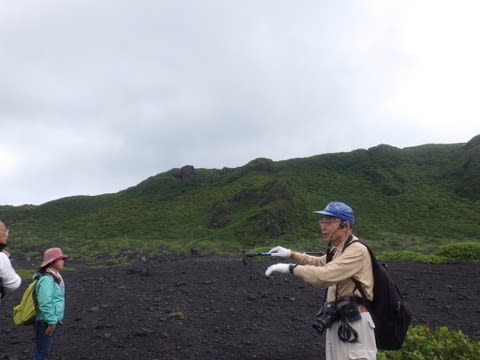

カルデラの縁と重なる白石山(下の写真で宇井先生の奥にある緑の山)は、垂直な崖と斜めな崖が交互になっているので、固い層と柔らかい層が重なっていることが判る。何度も噴火を繰り返してできた「成層火山の一部」と読み解くようです。

平地にニョキニョキ突き出た、不思議な岩。

これは、溶岩流の上に乗ったまま運ばれてきた噴石です。高温だったので溶岩流の上に乗ってからも内部で火山ガスが分離して膨れたため表面に沢山ひび割れがあります。次の2枚の写真でそのことが判ります。

続いて3番目の観察地点、赤ダレへ。

我々が立っている場所の真下は、分厚い溶岩流です。

この写真だとわかりませんが、たぶん10m以上あると思います。

他の場所が3〜5mぐらいなのに対し、ここの溶岩流がとりわけ厚いのは、多分当時のカルデラの縁に遮られて溶岩が厚く貯まったのだったのだろうとのこと。現在は沢の浸食が進んでカルデラの内部にまで谷が入り込んでいるとのことでした!

この後、火山弾を観察しながら「三原山みたい」「割れ目火口だ」と盛り上がり…

「爽快〜!」な景色の中を歩き…

最後の観察地点「パホイホイ溶岩地帯」へ!

ここでは、ずっと「溶岩トンネルの中に溶岩が残ったまま固まったもの」と思っていたものが、実は「一度溶岩が抜けて空洞となり、そこにまた新たな溶岩が流れこんで固まったもの」だと教えてもらいました。

その証拠にミニスケールの繩状構造がありますとのこと。

…と、このように、たくさんの「!」が、とても楽しい1日でした。

私たちのギモンに答えるために来島してくださった宇井先生、ありがとうございました!

そしていつも、このブログ文章への細やかなアドバイスも、ありがとうございます!

学んだことはもう一度自分の中で消化して、ガイドに生かしたいと思います😃

(かな)

私は仕事の都合で昨日夜の座学(「火山噴火がもたらす気候変動」と「ハワイの火山」)と、今日のフィールドワークに参加しました。

コースは三原山の周りをグルリと一周し、4箇所を重点的に観察するというものでした。

丸で囲んだ場所が観察ポイントです。

(このブログをアップした後、宇井先生から文章を追加、修正していただきました。

宇井先生の文を赤字で追加します)

最初の観察ポイントは、地質図上に「LB2」と名前のついた溶岩流。

31年前の割れ目噴火で流れた3本の溶岩のうち一番短く、今も黒々としています。

(このブログにも時々登場しています)

宇井先生が噴火調査で1週間大島に滞在していた時、ある朝突然この溶岩が現れたとのこと!

これは熱くて柔らかい溶岩が、積もった後に崩れ流れ出したもので、最近の調査で浅間山の“鬼押し出し”も、同じようにしてできた溶岩流であることがわかったそうです。

LB1とLB3は溶岩噴泉が活動中に流れ出した溶岩流だが、LB2は溶岩噴泉が止んだのちの22日午後に流れ出した二次溶岩流だ。溶岩噴泉の活動で降り積もったものが崩れてバラバラになりながら流れ拡がったため噴石やスコリアが接着した塊の集団となっている。

一見すると、粘りのある溶岩がブロック状に崩れながら流れた溶岩(ブロック溶岩)にも見えますが、よく見ると大小様々な形があるから“変”なのだそう。

確かに、地質図に「LB1」と記された、マグマの飛沫が積もってできた溶岩とは形が違います。

「LB2」の溶岩で見られる“引っ掻き傷のような模様”は、マグマが上がってくる過程で固い岩でできた火口の壁で擦れてできたものではないかとのこと。

そして、この溶岩流だけ植物が生えていない理由は「溶岩流の下にスコリア(穴だらけの小石)が厚く積もっており、水はけが良すぎるからではないか?」とのことでした。

時々見かける赤や黒が混ざった石について「なぜ表面が赤くて気泡の部分が黒いのか?」聞いてみました。(写真、わかりにくくてスミマセン^^;)

赤い色は高温の溶岩が酸素に触れてできるのですが、黒いところは内部にあって、酸素が不十分で赤くならなったのだそうです。(私は火山ガスも酸素の化合物なので、溶岩の中に泡があれば、その泡が水蒸気でも二酸化炭素でも二酸化硫黄でも、全て高温酸化して赤くなるのかと思っていましたが、そうではないようです(^◇^;))

大きな火山弾がバウンドした時にできる穴(インパクトクレーター)観察中。

(下の写真のわずかな凹み、わかるでしょうか?)

31年間も強風にさらされながら凹みが残るって何だか不思議ですが…

実際のところ、残るようです😃

2番目の観察ポイントは、櫛形山の下にある谷地形。

火山灰と穴だらけの小石(スコリア)が交互に積もってできた層全体が一つの噴火で積もったものだとのこと。

層が沢山重なっているのはどんどん降り積りながら崩れてくるし、噴火の勢いも強くなったり弱まったりするからでしょうとのことです。

谷を抜けたところでランチタイム。

風は弱いし、最高でした〜😃

さて休憩の後は、次なる目的地に向かって歩きながら観察を続けます。

カルデラの縁と重なる白石山(下の写真で宇井先生の奥にある緑の山)は、垂直な崖と斜めな崖が交互になっているので、固い層と柔らかい層が重なっていることが判る。何度も噴火を繰り返してできた「成層火山の一部」と読み解くようです。

平地にニョキニョキ突き出た、不思議な岩。

これは、溶岩流の上に乗ったまま運ばれてきた噴石です。高温だったので溶岩流の上に乗ってからも内部で火山ガスが分離して膨れたため表面に沢山ひび割れがあります。次の2枚の写真でそのことが判ります。

続いて3番目の観察地点、赤ダレへ。

我々が立っている場所の真下は、分厚い溶岩流です。

この写真だとわかりませんが、たぶん10m以上あると思います。

他の場所が3〜5mぐらいなのに対し、ここの溶岩流がとりわけ厚いのは、多分当時のカルデラの縁に遮られて溶岩が厚く貯まったのだったのだろうとのこと。現在は沢の浸食が進んでカルデラの内部にまで谷が入り込んでいるとのことでした!

この後、火山弾を観察しながら「三原山みたい」「割れ目火口だ」と盛り上がり…

「爽快〜!」な景色の中を歩き…

最後の観察地点「パホイホイ溶岩地帯」へ!

ここでは、ずっと「溶岩トンネルの中に溶岩が残ったまま固まったもの」と思っていたものが、実は「一度溶岩が抜けて空洞となり、そこにまた新たな溶岩が流れこんで固まったもの」だと教えてもらいました。

その証拠にミニスケールの繩状構造がありますとのこと。

…と、このように、たくさんの「!」が、とても楽しい1日でした。

私たちのギモンに答えるために来島してくださった宇井先生、ありがとうございました!

そしていつも、このブログ文章への細やかなアドバイスも、ありがとうございます!

学んだことはもう一度自分の中で消化して、ガイドに生かしたいと思います😃

(かな)