貰い物

2018年05月21日 | 虫

裏砂漠みんなとてくてく

見返り

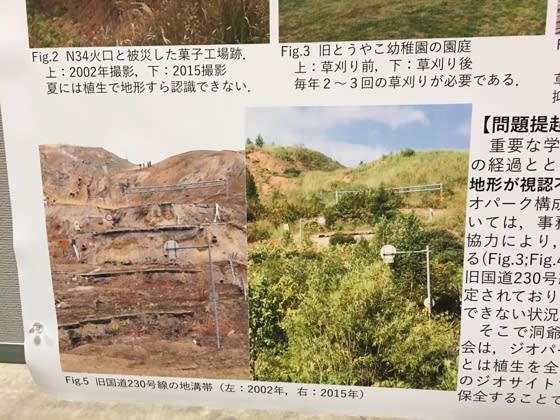

この地層は不整合 地滑り? 下の方だけ滑った?専門家に聞きたい所

途中でお電話が入りました・・・リーン リーン

帰り道にはきれいに利島や新島が見えます あそこの木がちょっと邪魔

電話の要件はこれ↓ 『また沢山の虫が居るのだけれど 要る?』勿論“欲しい!”

ワラワラ 5匹

外にもワラワラ4匹

お庭の畑に居たキアゲハの幼虫はパセリについていてモリモリ食べていました。『私が食べるパセリを食べられてしまう~』とのこと。しかし、我が家にはパセリは有りません が、明日葉なら沢山あり食草は大丈夫 とは思っていたのですが、食べるかどうかちょっと心配もしたのですよ。でも翌日、明日葉も食べてくれました。明日葉も新芽から古い硬そうな物までそろえたのですが、好き嫌いは無いようでした(よしよし)

プラス1匹(この子だけ3齢虫)

体はこんな

ばあ~

私も飛び入り参加させて!キラキラ光がきれいでしょ?マイマイガ

わー 嫌いな人にはごめんなさい。私もずーと前は見るのもダメでした。今は?触れるようになりました。キャベツに付いた青虫がモンシロチョウに羽化した時ものすごく感激してから。それに早く動かないので観察しやすいのが魅力(しま)

見返り

この地層は不整合 地滑り? 下の方だけ滑った?専門家に聞きたい所

途中でお電話が入りました・・・リーン リーン

帰り道にはきれいに利島や新島が見えます あそこの木がちょっと邪魔

電話の要件はこれ↓ 『また沢山の虫が居るのだけれど 要る?』勿論“欲しい!”

ワラワラ 5匹

外にもワラワラ4匹

お庭の畑に居たキアゲハの幼虫はパセリについていてモリモリ食べていました。『私が食べるパセリを食べられてしまう~』とのこと。しかし、我が家にはパセリは有りません が、明日葉なら沢山あり食草は大丈夫 とは思っていたのですが、食べるかどうかちょっと心配もしたのですよ。でも翌日、明日葉も食べてくれました。明日葉も新芽から古い硬そうな物までそろえたのですが、好き嫌いは無いようでした(よしよし)

プラス1匹(この子だけ3齢虫)

体はこんな

ばあ~

私も飛び入り参加させて!キラキラ光がきれいでしょ?マイマイガ

わー 嫌いな人にはごめんなさい。私もずーと前は見るのもダメでした。今は?触れるようになりました。キャベツに付いた青虫がモンシロチョウに羽化した時ものすごく感激してから。それに早く動かないので観察しやすいのが魅力(しま)