都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「安藤陽子 - ポートレイト 静かな光」 INAXギャラリー

INAXギャラリー2(中央区京橋3-6-18 INAX:GINZA2階)

「安藤陽子 - ポートレイト 静かな光」

9/1-9/28

INAXギャラリー2で開催中の安藤陽子個展、「ポートレイト 静かな光」へ行ってきました。

作家のプロフィールは以下の通りです。(画廊サイトより転載)

1979 長野県安曇野市生まれ

2005 愛知県芸術大学大学院日本画研究科修了

2008 シェル美術賞2008年 入選

主に名古屋での活動の他、最近ではシェル美術賞(2008)への入選などがありました。

今回の個展に出品されているのは、2007年より制作が続けられているという日本画の「ポートレート」シリーズですが、まずはその光を織り込んだような画肌の独特な透明感に目を奪われます。モデルは決して安藤の知人だけでなく、むしろ「知らない部分のある」(解説パンフレットより引用)人物とのことでしたが、時に青白く眩しいまでの光に包まれながら前を見据える様子は、どこか実体のない幻影のようでした。光に微睡み色に溶けゆくその姿は、それこそ過去に出会った人物の追憶なのかもしれません。

そしてもう一点、是非とも触れておきたいのが支持体と絵具、つまり絹本と顔料との絶妙な距離感です。出来る限り作品に近づいて見てください。ちょうどキャンバスを象るかのように絹本が二層に重ね合わせられ、手前のそれに絵具がステイニング風に滲んでいることが分かりました。

光の表現として安藤が好きな作家に挙げたタレルとの関係も興味深く感じました。9月28日まで開催されています。

「安藤陽子 - ポートレイト 静かな光」

9/1-9/28

INAXギャラリー2で開催中の安藤陽子個展、「ポートレイト 静かな光」へ行ってきました。

作家のプロフィールは以下の通りです。(画廊サイトより転載)

1979 長野県安曇野市生まれ

2005 愛知県芸術大学大学院日本画研究科修了

2008 シェル美術賞2008年 入選

主に名古屋での活動の他、最近ではシェル美術賞(2008)への入選などがありました。

今回の個展に出品されているのは、2007年より制作が続けられているという日本画の「ポートレート」シリーズですが、まずはその光を織り込んだような画肌の独特な透明感に目を奪われます。モデルは決して安藤の知人だけでなく、むしろ「知らない部分のある」(解説パンフレットより引用)人物とのことでしたが、時に青白く眩しいまでの光に包まれながら前を見据える様子は、どこか実体のない幻影のようでした。光に微睡み色に溶けゆくその姿は、それこそ過去に出会った人物の追憶なのかもしれません。

そしてもう一点、是非とも触れておきたいのが支持体と絵具、つまり絹本と顔料との絶妙な距離感です。出来る限り作品に近づいて見てください。ちょうどキャンバスを象るかのように絹本が二層に重ね合わせられ、手前のそれに絵具がステイニング風に滲んでいることが分かりました。

光の表現として安藤が好きな作家に挙げたタレルとの関係も興味深く感じました。9月28日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「田中一村 新たなる全貌」 千葉市美術館

千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

「田中一村 新たなる全貌」

8/21-9/26

「伝説を捨象し、作品と資料に沿って、田中一村の画家としての実像を明らかにします。」(キャプションより一部引用)千葉市美術館で開催中の「田中一村 新たなる全貌」へ行って来ました。

作品よりも何かと人となりの語られる機会の多い一村の「実像」を知るにはこれ以上ない展覧会かもしれません。一村が約20年間生活したここ千葉の地に集まったのは、過去最大規模の名に恥じない新出作を含む、全250点もの絵画や資料でした。(出品リスト)

構成は以下の通りです。

1 東京時代 :田中米邨と名乗った時代。文人画、中国絵画の影響。初期作。

2 千葉時代 :一村への改号。30歳から50歳の千葉在住時代。

3 奄美時代 :昭和33年の奄美移住。没するまでの19年間。画業の集大成。

居住地毎のシンプルな三章立てにて画業を年代別に辿っていました。

「蘇鉄図」大正14年 紙本墨画着色 掛軸

栃木に生まれ、幼少の頃に東京へ出た一村は、僅か一年間で退学した東京美術学校時代を含め、南画や漢詩などに関心を寄せていきますが、初期の水墨は確かに中国絵画の様式に近いものがあるかもしれません。趙宗謙に倣い、画面いっぱいにソテツを描いた「蘇鉄図」(大正14年)は幹の陰影に筋目の技法が用いられたせいか、どこか若冲を彷彿させる面があります。

「藤花図」(一部)大正15年 紙本墨画着色 掛軸

また一村最大の掛軸画の「藤花図」も、「海上派」と呼ばれる上海画壇に近い作品でした。それにしてもこの龍が昇るように藤が群れる様子は何と力強いことでしょうか。花がのたうち回っていました。

「富貴図衝立」昭和4年 絹本金地墨画着色 衝立

この他でも、例えば金地に原色の艶やかな青い太湖を描く「富貴図衝立」(昭和4年)や、一村カラーとも言える黄金色と朱色の草花のコントラストが眩しい「秋色」など、晩期の作品にも連なるような色の熱気に溢れた作品が目立っています。

実のところ私が今回、最も感銘を受けたのはこれらの初期(東京時代)の作品でした。一村は学校退学後も絵画を描き、様々な注文を受けるなど充実した画業を展開していましたが、作品からもそうした若き一村の活力が感じられました。

さて一村は昭和13年、千葉市美術館にも程近い同市内の千葉寺町に転居し、20年間ほど農作業の傍ら絵画を描き続けます。この千葉時代の作品としてまず重要なのは、同地の田園を描いた風景画と彼が愛していたという鳥や植物のスケッチです。ともかく細かな素描類がこれでもかと言うほど多く展示されていますが、風景画にもエキゾチックな奄美時代のそれとは異なる素朴な自然讃歌の精神に満ち溢れていました。

「千葉寺 麦秋」 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵

とりわけこの展覧会における調査で60年ぶりに所在が確認された「千葉寺風景荷車と農夫」(昭和21年頃)のパステルカラーに染まる野山の景色は、まさに晴耕雨読と言えるのではないでしょうか。野山で悠々自適に生活する一村の姿がなんとなく浮かび上がってきました。

「薬草図天井画」昭和29年 やわらぎの郷聖徳太子殿

とは言え一村は決して外界と関係を断って独自の境地を開いていたわけではありません。この時代の二つ目のポイントとして挙げられるのは、彼が公募展に挑戦するために様々なスタイルの絵画を描いていたことと、各地から依頼されて描いた大作の襖絵や天井画の仕事でした。

「白い花」昭和22年 紙本着色 屏風

一部入選したとはいえ、公募展そのもの成果は芳しいものとは言えませんが、時に西洋画風の絵画を描くなどの実験的な制作をしていたことには注意しなくてはいけません。一本の杉を濃い色彩で表した「秋杉図」の点描的表現をはじめ、一転して二曲一隻の銀屏風を背景に強い緑と白い花を踊らせた「白い花」(昭和22年)などからは、水墨や奄美時代の絵画とも異なる独特な画風を見ることが出来ます。

千葉時代の作品は一見地味かもしれませんが、それを単に一村の奄美へ至る過渡期と捉えてしまうのはあまりにも勿体ないことでした。

「花と軍鶏」(一部) 紙本着色 襖8面 田中一村記念美術館蔵

そうした意味でも襖や天井画はやはり見逃せません。特に軍鶏師の元まで出向いてその姿を捉えた襖8面の「花と軍鶏」には目を奪われます。この凛としかも力強い眼差しで起立する軍鶏に、一村の自我の投影を見るのは私だけでしょうか。その多様な画風を見ていくと、彼が千葉で見つけ、また得たたものはきっとどの時代よりも多かったのではないかと思いました。

昭和30年に九州や四国などへ旅をした一村は昭和33年末、いよいよ単身で奄美大島へと渡ります。そこで彼は染色工として働きながら、これまでと同様に絵画の制作に取り組み始めました。そしてもちろんここで見るべきはチラシの図版にも多数使われた、言わば一村を一村たらしめた奄美の風景画に他なりません。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」昭和36年 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵

前景と後景の明快な対比、細部の精緻な描写、そして空間を埋め尽くしつつも図像的な植物のモチーフ、さらには日本画らしからぬ鮮烈な色彩は、この時代の作品に一定の様式と強い個性を与えています。初期作でも登場したそてつが南国の海と神の世界を描いた「奄美の海に蘇鉄とアダン」に織り込まれた時、変わらない面と変わった両面のある一村の画業の到達点を見ているような気がしました。

「不喰芋と蘇鉄」 絹本著色 額装

率直なところ、これらの作品から不思議と苦手なルソーを連想してしまってなかなか馴染めませんが、奄美の大作の風景画が並ぶ最後の展示室はやはりハイライトになりそうです。 まさに唯一無比の世界でした。

全250点を追うとそれこそ2時間コースですが、私自身、一村を殆ど見たことがなかったので、終始新鮮な気持ちで楽しめました。ちなみに今回の出品作は全て千葉市美術館以外の作品です。新発見などの作品調査を含め、展示の開催に尽力された同美術館の方々には頭が下がりました。 大掛かりな屏風再現展示も見応え十分でした。

千葉市美術館「田中一村 新たなる全貌」展 会場風景@千葉市美術館YouTubeチャンネル(動画)

展示も重量級ですが図録も負けてはいません。図版と解説をあわせて永久保存版になりうる一冊でした。(2500円)

明後日(9/12)の朝、日曜美術館の本編で一村の特集があります。

「田中一村 奄美の陰影」@日曜美術館 9月12日朝9時放送予定(再放送:9月19日夜8時)

現段階で会場内が混雑しているわけではありませんが、入場者の実数自体はかなりハイペースで推移しているそうです。放送後、さらに人出が増すこと間違いありません。

「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」

「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」

9月26日までの開催です。当然ながらおすすめします。 *千葉展終了後、鹿児島市立美術館(10/5~11/7)と田中一村記念美術館(11/14~12/14)へ巡回。

「田中一村 新たなる全貌」

8/21-9/26

「伝説を捨象し、作品と資料に沿って、田中一村の画家としての実像を明らかにします。」(キャプションより一部引用)千葉市美術館で開催中の「田中一村 新たなる全貌」へ行って来ました。

作品よりも何かと人となりの語られる機会の多い一村の「実像」を知るにはこれ以上ない展覧会かもしれません。一村が約20年間生活したここ千葉の地に集まったのは、過去最大規模の名に恥じない新出作を含む、全250点もの絵画や資料でした。(出品リスト)

構成は以下の通りです。

1 東京時代 :田中米邨と名乗った時代。文人画、中国絵画の影響。初期作。

2 千葉時代 :一村への改号。30歳から50歳の千葉在住時代。

3 奄美時代 :昭和33年の奄美移住。没するまでの19年間。画業の集大成。

居住地毎のシンプルな三章立てにて画業を年代別に辿っていました。

「蘇鉄図」大正14年 紙本墨画着色 掛軸

栃木に生まれ、幼少の頃に東京へ出た一村は、僅か一年間で退学した東京美術学校時代を含め、南画や漢詩などに関心を寄せていきますが、初期の水墨は確かに中国絵画の様式に近いものがあるかもしれません。趙宗謙に倣い、画面いっぱいにソテツを描いた「蘇鉄図」(大正14年)は幹の陰影に筋目の技法が用いられたせいか、どこか若冲を彷彿させる面があります。

「藤花図」(一部)大正15年 紙本墨画着色 掛軸

また一村最大の掛軸画の「藤花図」も、「海上派」と呼ばれる上海画壇に近い作品でした。それにしてもこの龍が昇るように藤が群れる様子は何と力強いことでしょうか。花がのたうち回っていました。

「富貴図衝立」昭和4年 絹本金地墨画着色 衝立

この他でも、例えば金地に原色の艶やかな青い太湖を描く「富貴図衝立」(昭和4年)や、一村カラーとも言える黄金色と朱色の草花のコントラストが眩しい「秋色」など、晩期の作品にも連なるような色の熱気に溢れた作品が目立っています。

実のところ私が今回、最も感銘を受けたのはこれらの初期(東京時代)の作品でした。一村は学校退学後も絵画を描き、様々な注文を受けるなど充実した画業を展開していましたが、作品からもそうした若き一村の活力が感じられました。

さて一村は昭和13年、千葉市美術館にも程近い同市内の千葉寺町に転居し、20年間ほど農作業の傍ら絵画を描き続けます。この千葉時代の作品としてまず重要なのは、同地の田園を描いた風景画と彼が愛していたという鳥や植物のスケッチです。ともかく細かな素描類がこれでもかと言うほど多く展示されていますが、風景画にもエキゾチックな奄美時代のそれとは異なる素朴な自然讃歌の精神に満ち溢れていました。

「千葉寺 麦秋」 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵

とりわけこの展覧会における調査で60年ぶりに所在が確認された「千葉寺風景荷車と農夫」(昭和21年頃)のパステルカラーに染まる野山の景色は、まさに晴耕雨読と言えるのではないでしょうか。野山で悠々自適に生活する一村の姿がなんとなく浮かび上がってきました。

「薬草図天井画」昭和29年 やわらぎの郷聖徳太子殿

とは言え一村は決して外界と関係を断って独自の境地を開いていたわけではありません。この時代の二つ目のポイントとして挙げられるのは、彼が公募展に挑戦するために様々なスタイルの絵画を描いていたことと、各地から依頼されて描いた大作の襖絵や天井画の仕事でした。

「白い花」昭和22年 紙本着色 屏風

一部入選したとはいえ、公募展そのもの成果は芳しいものとは言えませんが、時に西洋画風の絵画を描くなどの実験的な制作をしていたことには注意しなくてはいけません。一本の杉を濃い色彩で表した「秋杉図」の点描的表現をはじめ、一転して二曲一隻の銀屏風を背景に強い緑と白い花を踊らせた「白い花」(昭和22年)などからは、水墨や奄美時代の絵画とも異なる独特な画風を見ることが出来ます。

千葉時代の作品は一見地味かもしれませんが、それを単に一村の奄美へ至る過渡期と捉えてしまうのはあまりにも勿体ないことでした。

「花と軍鶏」(一部) 紙本着色 襖8面 田中一村記念美術館蔵

そうした意味でも襖や天井画はやはり見逃せません。特に軍鶏師の元まで出向いてその姿を捉えた襖8面の「花と軍鶏」には目を奪われます。この凛としかも力強い眼差しで起立する軍鶏に、一村の自我の投影を見るのは私だけでしょうか。その多様な画風を見ていくと、彼が千葉で見つけ、また得たたものはきっとどの時代よりも多かったのではないかと思いました。

昭和30年に九州や四国などへ旅をした一村は昭和33年末、いよいよ単身で奄美大島へと渡ります。そこで彼は染色工として働きながら、これまでと同様に絵画の制作に取り組み始めました。そしてもちろんここで見るべきはチラシの図版にも多数使われた、言わば一村を一村たらしめた奄美の風景画に他なりません。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」昭和36年 絹本墨画着色 額装 田中一村記念美術館蔵

前景と後景の明快な対比、細部の精緻な描写、そして空間を埋め尽くしつつも図像的な植物のモチーフ、さらには日本画らしからぬ鮮烈な色彩は、この時代の作品に一定の様式と強い個性を与えています。初期作でも登場したそてつが南国の海と神の世界を描いた「奄美の海に蘇鉄とアダン」に織り込まれた時、変わらない面と変わった両面のある一村の画業の到達点を見ているような気がしました。

「不喰芋と蘇鉄」 絹本著色 額装

率直なところ、これらの作品から不思議と苦手なルソーを連想してしまってなかなか馴染めませんが、奄美の大作の風景画が並ぶ最後の展示室はやはりハイライトになりそうです。 まさに唯一無比の世界でした。

全250点を追うとそれこそ2時間コースですが、私自身、一村を殆ど見たことがなかったので、終始新鮮な気持ちで楽しめました。ちなみに今回の出品作は全て千葉市美術館以外の作品です。新発見などの作品調査を含め、展示の開催に尽力された同美術館の方々には頭が下がりました。 大掛かりな屏風再現展示も見応え十分でした。

千葉市美術館「田中一村 新たなる全貌」展 会場風景@千葉市美術館YouTubeチャンネル(動画)

展示も重量級ですが図録も負けてはいません。図版と解説をあわせて永久保存版になりうる一冊でした。(2500円)

明後日(9/12)の朝、日曜美術館の本編で一村の特集があります。

「田中一村 奄美の陰影」@日曜美術館 9月12日朝9時放送予定(再放送:9月19日夜8時)

現段階で会場内が混雑しているわけではありませんが、入場者の実数自体はかなりハイペースで推移しているそうです。放送後、さらに人出が増すこと間違いありません。

「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」

「もっと知りたい田中一村/大矢鞆音/東京美術」9月26日までの開催です。当然ながらおすすめします。 *千葉展終了後、鹿児島市立美術館(10/5~11/7)と田中一村記念美術館(11/14~12/14)へ巡回。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

「フランダースの光」(Vol.2・全体の印象) Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム(渋谷区道玄坂2-24-1)

「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」

9/4-10/24

出展作の中でも異色のウーステイヌについてまとめたVol.1のエントリに続きます。ベルギーのとある小さな村に集った画家たちは個性派揃いでした。

まずは展示の構成です。19世紀末のベルギー北部、フランダース地方のラーテム村で活動した芸術家たちを三章立てで紹介していました。

第1章 精神的なものを追い求めて:最初期のラーテム村。都市から移り住んできた画家たちなど。象徴主義的傾向。

第2章 移ろいゆく光を追い求めて:田園風景を印象主義的に表現。いわゆる第二世代。

第3章 新たな造形を追い求めて:第二世代の画家たちの転向。表現主義やキュビズム的表現。

それにしても19世紀末のベルギーでこのような芸術運動があったとは全く知りませんでした。時代こそ異なりますが、そのイメージはフランスの田園地帯で絵画制作活動を続けたバルビゾン派にも重なるかもしれません。

ヴァレリウス・ド・サードレール「フランダースの農家」1914年 油彩・キャンヴァス 個人蔵

さてVol.1でまとめたウーステイヌに続き、もう一人個性的な画家として挙げたいのが同じく象徴主義の影響を受けていたヴァレリウス・ド・サードレールです。彼は元々、印象派のスタイルをとっていましたが、後に転向して象徴的な絵画を次々と制作しました。セピア色の空の下に木々が寒々しく立ち並ぶ「冬の果樹園」(1908)や寂寥感の漂う農家を描いた「フランダースの農家」(1914)などは見所の一つではないでしょうか。

なおこのサードレールしかり、今回の展覧会では画家数を絞り込むかわりに個々の画家の作品が多く出品されています。芸術運動の全体の流れを追いつつ、個別の画家の作風の変遷を楽しめるのもまた重要なポイントでした。

タイトルの「フランダースの光」というタイトルをそのままイメージさせるのは第2章、リュミニスム(光輝主義)と呼ばれる画家たちです。それは文字通り、光の表現を追求した画家のグループですが、中でも重要なのはエミール・クラウスでした。

エミール・クラウス「ピクニック風景」1887年頃 油彩・キャンヴァス ベルギー王室コレクション

点描風のタッチに光を織り込んだ明るい画面には、まさしくラーテム村の美しい田園風景を呼び覚ますものがあります。水辺にて人々がくつろぐ「ピクニック風景」(1887)は眩しいほどに光が満ちあふれていました。

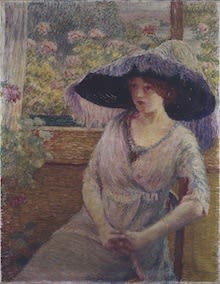

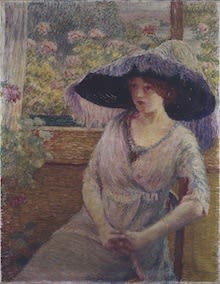

児島虎次郎「黒い帽子の女」1908年 油彩・キャンヴァス ゲント美術館蔵

ところで驚くべきことにクラウスの家に二人の日本人画家が数年間ほど滞在していたことをご存知でしょうか。この二人とは児島虎次郎と太田喜二郎のことですが、展示では彼の作品もあわせて紹介されています。その明朗な画風はまさにクラウスと瓜二つと言えるかもしれません。まさかラーテムに日本人が関わっているとは思いませんでした。

ギュスターヴ・ド・スメット「花咲く果樹園」1910年 油彩・キャンヴァス 個人蔵

こうした光の画家たちを経由すると突然現れるのがドイツ表現主義やキュビズム風の作品です。一転して暗くまた重い画風にはやや面食らってしまう部分もありますが、ここで画家の名前にも十分に注意してください。実はこれらは一次大戦のために疎開し、各地で様々な美術の影響を受けて戻ってきたリュミニズムの光の画家たちでした。

ギュスターヴ・ド・スメット「青いソファー」1928年 油彩・キャンヴァス 個人蔵

よってここでは二章にも出ていたスメットやベルグらがガラリと作風を変えて登場しています。このスメットの2点を並べて見ても同じ作家とは思えないのではないでしょうか。結果的に1885年頃に始まったラーテムの芸術の潮流は、戦後の1920年過ぎに終焉を迎えました。

ベルギー美術の展覧会というと、実は同じ渋谷区内のオペラシティでも「アントワープ王立美術館コレクション展」を開催中ですが、そちらがもっと総体的だとすると、文化村はラーテム村の芸術潮流のみに焦点を当てた密度の濃い内容だと言えるかもしれません。一部重なる画家もいるので相互の関連を追いながら楽しめました。

ところで最後に一つだけ公式サイトに出ていたお得な情報をお知らせします。この展覧会の半券を持っていくと下記のベルギービール全店でグラスビール一杯が無料になるそうです。ビール好きの私にも嬉しい特典なので近いうちに飲みに行きたいと思います。

ベルギービール専門店とのタイアップキャンペーン決定!

10月24日まで開催されています。

*関連エントリ

「フランダースの光」(Vol.1・ウーステイヌ) Bunkamura ザ・ミュージアム

「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」

9/4-10/24

出展作の中でも異色のウーステイヌについてまとめたVol.1のエントリに続きます。ベルギーのとある小さな村に集った画家たちは個性派揃いでした。

まずは展示の構成です。19世紀末のベルギー北部、フランダース地方のラーテム村で活動した芸術家たちを三章立てで紹介していました。

第1章 精神的なものを追い求めて:最初期のラーテム村。都市から移り住んできた画家たちなど。象徴主義的傾向。

第2章 移ろいゆく光を追い求めて:田園風景を印象主義的に表現。いわゆる第二世代。

第3章 新たな造形を追い求めて:第二世代の画家たちの転向。表現主義やキュビズム的表現。

それにしても19世紀末のベルギーでこのような芸術運動があったとは全く知りませんでした。時代こそ異なりますが、そのイメージはフランスの田園地帯で絵画制作活動を続けたバルビゾン派にも重なるかもしれません。

ヴァレリウス・ド・サードレール「フランダースの農家」1914年 油彩・キャンヴァス 個人蔵

さてVol.1でまとめたウーステイヌに続き、もう一人個性的な画家として挙げたいのが同じく象徴主義の影響を受けていたヴァレリウス・ド・サードレールです。彼は元々、印象派のスタイルをとっていましたが、後に転向して象徴的な絵画を次々と制作しました。セピア色の空の下に木々が寒々しく立ち並ぶ「冬の果樹園」(1908)や寂寥感の漂う農家を描いた「フランダースの農家」(1914)などは見所の一つではないでしょうか。

なおこのサードレールしかり、今回の展覧会では画家数を絞り込むかわりに個々の画家の作品が多く出品されています。芸術運動の全体の流れを追いつつ、個別の画家の作風の変遷を楽しめるのもまた重要なポイントでした。

タイトルの「フランダースの光」というタイトルをそのままイメージさせるのは第2章、リュミニスム(光輝主義)と呼ばれる画家たちです。それは文字通り、光の表現を追求した画家のグループですが、中でも重要なのはエミール・クラウスでした。

エミール・クラウス「ピクニック風景」1887年頃 油彩・キャンヴァス ベルギー王室コレクション

点描風のタッチに光を織り込んだ明るい画面には、まさしくラーテム村の美しい田園風景を呼び覚ますものがあります。水辺にて人々がくつろぐ「ピクニック風景」(1887)は眩しいほどに光が満ちあふれていました。

児島虎次郎「黒い帽子の女」1908年 油彩・キャンヴァス ゲント美術館蔵

ところで驚くべきことにクラウスの家に二人の日本人画家が数年間ほど滞在していたことをご存知でしょうか。この二人とは児島虎次郎と太田喜二郎のことですが、展示では彼の作品もあわせて紹介されています。その明朗な画風はまさにクラウスと瓜二つと言えるかもしれません。まさかラーテムに日本人が関わっているとは思いませんでした。

ギュスターヴ・ド・スメット「花咲く果樹園」1910年 油彩・キャンヴァス 個人蔵

こうした光の画家たちを経由すると突然現れるのがドイツ表現主義やキュビズム風の作品です。一転して暗くまた重い画風にはやや面食らってしまう部分もありますが、ここで画家の名前にも十分に注意してください。実はこれらは一次大戦のために疎開し、各地で様々な美術の影響を受けて戻ってきたリュミニズムの光の画家たちでした。

ギュスターヴ・ド・スメット「青いソファー」1928年 油彩・キャンヴァス 個人蔵

よってここでは二章にも出ていたスメットやベルグらがガラリと作風を変えて登場しています。このスメットの2点を並べて見ても同じ作家とは思えないのではないでしょうか。結果的に1885年頃に始まったラーテムの芸術の潮流は、戦後の1920年過ぎに終焉を迎えました。

ベルギー美術の展覧会というと、実は同じ渋谷区内のオペラシティでも「アントワープ王立美術館コレクション展」を開催中ですが、そちらがもっと総体的だとすると、文化村はラーテム村の芸術潮流のみに焦点を当てた密度の濃い内容だと言えるかもしれません。一部重なる画家もいるので相互の関連を追いながら楽しめました。

ところで最後に一つだけ公式サイトに出ていたお得な情報をお知らせします。この展覧会の半券を持っていくと下記のベルギービール全店でグラスビール一杯が無料になるそうです。ビール好きの私にも嬉しい特典なので近いうちに飲みに行きたいと思います。

ベルギービール専門店とのタイアップキャンペーン決定!

10月24日まで開催されています。

*関連エントリ

「フランダースの光」(Vol.1・ウーステイヌ) Bunkamura ザ・ミュージアム

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

束芋 「ててて」 ギャラリー小柳

ギャラリー小柳(中央区銀座1-7-5 小柳ビル8階)

束芋「ててて」

8/5-9/11

ギャラリー小柳で開催中の束芋「ててて」へ行ってきました。

束芋というと先だっての横浜美術館の大個展の印象も強いところですが、今回はその際にも出品のあった「惡人」の特装本の他、平面の新作「show through1」や映像作品の「ててて」などが紹介されています。それにしても強烈なのは身体性、とりわけ「指」などの表現への執拗なまでの追求でした。映像の「ててて」では、うごめいてもがき、さらには全てを掻きむしって血管のように連なる手や指がひたすらに映されていますが、その異様でかつグロテスクな様子に、まさに束芋ならではの生々しい身体への関心を伺い知ることが出来るのではないでしょうか。指から指が生成し、それ自体が命を持つかのような姿を見ていると、いつしか自分の指もあのように動き出すのではないかというような恐怖感さえ覚えました。

しかしながら私としてはより魅力的に思えたのは和紙を用いたという2、3点の平面作品です。何層にも積まれた和紙の厚み、そしてその一部が爛れるようにして抜け落ちている質感は、それこそ傷を負って膿を出した皮膚の表面に思えてなりません。見ているだけで背筋がゾクゾクと冷たくなりました。

実際のところ浜美の個展は、そのテーマ設定と大掛かりな装置に馴染めず、殆ど良い印象を持ちませんでしたが、今回の愚直なまでの身体への関心と、それに由来する生理的不快感はむしろ束芋ならではの魅力だと改めて感心させられました。

「惡人/束芋/朝日新聞出版」

「惡人/束芋/朝日新聞出版」

9月11日まで開催されています。

束芋「ててて」

8/5-9/11

ギャラリー小柳で開催中の束芋「ててて」へ行ってきました。

束芋というと先だっての横浜美術館の大個展の印象も強いところですが、今回はその際にも出品のあった「惡人」の特装本の他、平面の新作「show through1」や映像作品の「ててて」などが紹介されています。それにしても強烈なのは身体性、とりわけ「指」などの表現への執拗なまでの追求でした。映像の「ててて」では、うごめいてもがき、さらには全てを掻きむしって血管のように連なる手や指がひたすらに映されていますが、その異様でかつグロテスクな様子に、まさに束芋ならではの生々しい身体への関心を伺い知ることが出来るのではないでしょうか。指から指が生成し、それ自体が命を持つかのような姿を見ていると、いつしか自分の指もあのように動き出すのではないかというような恐怖感さえ覚えました。

しかしながら私としてはより魅力的に思えたのは和紙を用いたという2、3点の平面作品です。何層にも積まれた和紙の厚み、そしてその一部が爛れるようにして抜け落ちている質感は、それこそ傷を負って膿を出した皮膚の表面に思えてなりません。見ているだけで背筋がゾクゾクと冷たくなりました。

実際のところ浜美の個展は、そのテーマ設定と大掛かりな装置に馴染めず、殆ど良い印象を持ちませんでしたが、今回の愚直なまでの身体への関心と、それに由来する生理的不快感はむしろ束芋ならではの魅力だと改めて感心させられました。

「惡人/束芋/朝日新聞出版」

「惡人/束芋/朝日新聞出版」9月11日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「フランダースの光」(Vol.1・ウーステイヌ) Bunkamura ザ・ミュージアム

Bunkamura ザ・ミュージアム(渋谷区道玄坂2-24-1)

「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」

9/4-10/24

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」へ行ってきました。

ちらしなどを見る限りでは、印象派風のそれこそ美しい作品ばかりが並んでいるのかと思ってしまいますが、実際には言わば一風変わった画家も多く登場するなかなか個性的な展覧会でした。そして全体の印象に触れる前に、その例として挙げておきたい画家が一人存在します。名はギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ(1881-1947)でした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「悪しき種をまく人」1908年 油彩・板 個人蔵

そもそもこの展覧会は、フランダース地方ゲントの南方のラーテムと呼ばれる村に集まった画家たちを紹介するものですが、その中でもウーステイヌは象徴主義的な面が最も強いと言えるかもしれません。

この宗教的主題を借りた「悪しき種をまく人」(1908)の奇妙な画風には度肝を抜かれました。金色に光る荒野にはまさに種をまく人が大きく立ちはだかり、それを黒いカラスのような鳥が啄んでいます。作品のモデルは実在の農民とのことですが、顔の皺の質感までを執拗に追求した写実表現などにも大いに見入るものがありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「ミルク粥を食べる人」1911年 油彩・キャンバス 個人蔵

その顔の表現としてもさらに触れておきたいのが「ミルク粥を食べる人」(1911)です。テーブル上に置かれたミルクやパンの細密描写には彼が関心を寄せていたというルネサンス絵画を思わせるものがありますが、そこに殆ど唐突に出現する大きな顔面もまた奇異ではしないでしょうか。まさか「ベルギーの美しい村」を紹介する展覧会でこのような作品を見られるとは思いもよりませんでした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「永遠に反射する光」1911年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館

これら金色に光る絵画とは一転、月明かりを穏やかに捉えた「永遠に反射する光」(1911)もまた忘れられない一枚です。そのくすんだ色味をはじめ、独特な遠近感覚は、どこか日本画を連想させるものがないでしょうか。朧げな明かりは神秘的ですらありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「実り」1910年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館

最後に果実に囲まれた大地で女性が寝そべる「実り」(1910)を挙げておきます。緑色のグラデーションも巧みな果実ではなく、むしろ豊満な肉体の女性こそこのタイトルの由来なのかもしれません。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「シント・マルテンス・ラーテムでの自画像」1900年 油彩・キャンバス 個人蔵

全体の感想は別エントリでまとめたいと思いますが、「フランダースの光」展はともかくも一筋縄ではいかない展覧会でした。お見逃しなきようご注意下さい。

図録表紙もウーステイヌの作品でした。Vol.2へ続きます。10月24日まで開催されています。

*関連エントリ

「フランダースの光」(Vol.2・全体の印象) Bunkamura ザ・ミュージアム

「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」

9/4-10/24

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」へ行ってきました。

ちらしなどを見る限りでは、印象派風のそれこそ美しい作品ばかりが並んでいるのかと思ってしまいますが、実際には言わば一風変わった画家も多く登場するなかなか個性的な展覧会でした。そして全体の印象に触れる前に、その例として挙げておきたい画家が一人存在します。名はギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ(1881-1947)でした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「悪しき種をまく人」1908年 油彩・板 個人蔵

そもそもこの展覧会は、フランダース地方ゲントの南方のラーテムと呼ばれる村に集まった画家たちを紹介するものですが、その中でもウーステイヌは象徴主義的な面が最も強いと言えるかもしれません。

この宗教的主題を借りた「悪しき種をまく人」(1908)の奇妙な画風には度肝を抜かれました。金色に光る荒野にはまさに種をまく人が大きく立ちはだかり、それを黒いカラスのような鳥が啄んでいます。作品のモデルは実在の農民とのことですが、顔の皺の質感までを執拗に追求した写実表現などにも大いに見入るものがありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「ミルク粥を食べる人」1911年 油彩・キャンバス 個人蔵

その顔の表現としてもさらに触れておきたいのが「ミルク粥を食べる人」(1911)です。テーブル上に置かれたミルクやパンの細密描写には彼が関心を寄せていたというルネサンス絵画を思わせるものがありますが、そこに殆ど唐突に出現する大きな顔面もまた奇異ではしないでしょうか。まさか「ベルギーの美しい村」を紹介する展覧会でこのような作品を見られるとは思いもよりませんでした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「永遠に反射する光」1911年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館

これら金色に光る絵画とは一転、月明かりを穏やかに捉えた「永遠に反射する光」(1911)もまた忘れられない一枚です。そのくすんだ色味をはじめ、独特な遠近感覚は、どこか日本画を連想させるものがないでしょうか。朧げな明かりは神秘的ですらありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「実り」1910年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館

最後に果実に囲まれた大地で女性が寝そべる「実り」(1910)を挙げておきます。緑色のグラデーションも巧みな果実ではなく、むしろ豊満な肉体の女性こそこのタイトルの由来なのかもしれません。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「シント・マルテンス・ラーテムでの自画像」1900年 油彩・キャンバス 個人蔵

全体の感想は別エントリでまとめたいと思いますが、「フランダースの光」展はともかくも一筋縄ではいかない展覧会でした。お見逃しなきようご注意下さい。

図録表紙もウーステイヌの作品でした。Vol.2へ続きます。10月24日まで開催されています。

*関連エントリ

「フランダースの光」(Vol.2・全体の印象) Bunkamura ザ・ミュージアム

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

町田市立国際版画美術館で「救いのほとけ」展を開催

西洋版画の展示でも定評のある町田市立国際版画美術館ですが、今秋に観音菩薩や地蔵菩薩に関連する仏像、仏画、また版画などが紹介される「救いのほとけ」展が開催されます。

「救いのほとけ - 観音と地蔵の美術」

場所:町田市立国際版画美術館(町田市原町田4-28-1)

会期:10月9日(土)~11月23日(火・祝)

観覧料:一般1000円、大学・高校生700円、65歳以上500円、中学生以下無料

如何せん町田市立版画美術館のWEBサイトは常に情報不足です。勝手ながら先日入手したチラシの画像を以下にアップしておきました。

チラシ表(クリックで拡大)

チラシ裏(クリックで拡大)

1.版画と仏像:仏像の内部には版画が納められることがありました。それはなぜでしょうか。信仰の謎にせまります。

2.ふえる観音、変化する観音:観音さまは人々の願いに応じてさまざまに姿を変えます。その多彩な世界をご覧ください。

3.救済のかたち:この世の危難、そして地獄の責め苦からの救済は重大な関心事でした。救済への祈りをかたちにした作例のかずかずをご紹介します。

(以上、チラシより引用。)

なお関連講演会やギャラリートーク、それにレクチャーなど各種イベントも多数用意されているようです。日程、内容などは上のチラシ画像の裏をご参照下さい。

展示替えも予定されています。

前期:10月9日(土)~10月31日(日)

後期:11月2日(火)~11月23日(火・祝)

地蔵や観音様のみを焦点とした展示は数多くある仏教美術展でも異色だと言えるのではないでしょうか。まだリストが出ていないのでは詳細は不明ですが、重文15点を含む計120点による展観は、なかなか見応えのあるものになるのかもしれません。

版画美術館はぐるっとパスでフリーで入場出来るお得な美術館です。今回も是非見に行きたいと思います。

「救いのほとけ - 観音と地蔵の美術」

場所:町田市立国際版画美術館(町田市原町田4-28-1)

会期:10月9日(土)~11月23日(火・祝)

観覧料:一般1000円、大学・高校生700円、65歳以上500円、中学生以下無料

如何せん町田市立版画美術館のWEBサイトは常に情報不足です。勝手ながら先日入手したチラシの画像を以下にアップしておきました。

チラシ表(クリックで拡大)

チラシ裏(クリックで拡大)

1.版画と仏像:仏像の内部には版画が納められることがありました。それはなぜでしょうか。信仰の謎にせまります。

2.ふえる観音、変化する観音:観音さまは人々の願いに応じてさまざまに姿を変えます。その多彩な世界をご覧ください。

3.救済のかたち:この世の危難、そして地獄の責め苦からの救済は重大な関心事でした。救済への祈りをかたちにした作例のかずかずをご紹介します。

(以上、チラシより引用。)

なお関連講演会やギャラリートーク、それにレクチャーなど各種イベントも多数用意されているようです。日程、内容などは上のチラシ画像の裏をご参照下さい。

展示替えも予定されています。

前期:10月9日(土)~10月31日(日)

後期:11月2日(火)~11月23日(火・祝)

地蔵や観音様のみを焦点とした展示は数多くある仏教美術展でも異色だと言えるのではないでしょうか。まだリストが出ていないのでは詳細は不明ですが、重文15点を含む計120点による展観は、なかなか見応えのあるものになるのかもしれません。

版画美術館はぐるっとパスでフリーで入場出来るお得な美術館です。今回も是非見に行きたいと思います。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「三菱が夢見た美術館」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館(千代田区丸の内2-6-2)

「三菱が夢見た美術館 岩崎家と三菱ゆかりのコレクション」

8/24-11/3

「三菱および岩崎家が育ててきた珠玉のコレクション」(ちらしより引用)を総覧します。三菱一号館美術館で開催中の「三菱が夢見た美術館 岩崎家と三菱ゆかりのコレクション」へ行って来ました。

ジョサイア・コンドル「丸の内美術館 平面図(1、2階)」 明治時代 三菱地所株式会社蔵

まさに三菱グループのコレクション総ざらいと言うべき展覧会かもしれません。見事な構成で画業とその時代性を明らかにしたマネ展とは一転、会場に所狭しと並ぶのは静嘉堂文庫や東洋文庫などの古文書、古美術品、さらには三菱系企業の所蔵する日本近代絵画やモネらの西洋絵画の品々でした。

黒田清輝「春の名残」 1908年 三菱重工業株式会社蔵

冒頭、日本の近代絵画で目立つのは、岩崎家との関係も深かった黒田清輝や岸田劉生らの作品です。エキゾチックな作風で異彩を放つ山本芳翠が2、3点出ていたのも嬉しいサプライズでしたが、S字の裸体を露にした黒田の「裸体婦人像」(1901)には目を奪われました。これは当時、あからさまな表現が批判の対象となり、下半分を布で覆って発表されたていう曰く付きの作品ですが、岩崎家では何とビリヤード室に展示されていたという記録が残っているそうです。その何とも言えないアンニュイな雰囲気に惹かれました。

野々村仁清「色絵吉野山図茶壺」 江戸時代 静嘉堂蔵

近代絵画の次に待ち構えるのはお馴染みの二子玉川の静嘉堂文庫の名品です。さりげなく仁清の艶やかな「色絵吉野山図茶壺」(17世紀)が出ていることには展示の地力を感じさせますが、ここでは何と言っても橋本雅邦の勇壮な「龍虎図屏風」(1895)の存在感が群を抜いていました。特に右隻の龍と波の激しくぶつかり合う様子は息をのむほどの迫力です。実際のところ目玉の「曜変天目」(12-13世紀)がてぐすと強い照明であまり馴染めなかっただけに、前に立ちはだかるこの龍こそ展示のハイライトに相応しい作品に思えてなりませんでした。

東洋学の世界的研究図書館としても名高い東洋文庫の品で是非挙げておきたいのが「釈兼好(吉田兼好)撰 徒然草」(1596-1615)です。下絵の版には光悦による図柄が用いられています。雲母刷の模様は角度を変えてみるとキラキラと浮き上がってきました。

クロード・モネ「プティ・タイイの岬、ヴァランジュヴィル」 1897年 個人蔵

時代の空気を伝える三菱系企業の日本郵船や麒麟麦酒のポスターを経由して、最後に待ち構えていたのは西洋絵画でした。ここでは水色の空の下に佇む寒村を明るいタッチで描いたシスレーの「ルーヴシエンヌの近郊」(1872)や、それこそ水面を描かせれば右に出る者はないマルケによる「トリエル、晴れた日」(1931)などが展覧会に半ば潤いを与えています。また同一主題による梅原とルノワールの比較展示やボナールの見慣れないオブジェも楽しめました。

それにしてもこの最後の西洋絵画の殆どが個人蔵であることに感心させられます。私自身も初見の作品ばかりでしたが、次にいつ出るのかと思うと感慨深いものがありました。

ラストを飾る一枚、郡司卯之助の「三菱ヶ原」(1902)に驚いた方も多いのではないでしょうか。ビルの建ち並ぶ現在の丸の内とは似ても似つかない当時の長閑な風景に、日本の近代化の道程を感じざるを得ませんでした。

展示全体を貫くストーリー性こそ希薄ですが、コンドル設計による美術館の図面の紹介やキャプションなどから、出品作と三菱との関連を伺い知ることができました。

「曜変天目」 宋時代 静嘉堂蔵

一部作品に展示替えがあります。 ご注意下さい。

展示スケジュール(*曜変天目の展示は明日、9月5日まで。)

11月3日まで開催されています。

「三菱が夢見た美術館 岩崎家と三菱ゆかりのコレクション」

8/24-11/3

「三菱および岩崎家が育ててきた珠玉のコレクション」(ちらしより引用)を総覧します。三菱一号館美術館で開催中の「三菱が夢見た美術館 岩崎家と三菱ゆかりのコレクション」へ行って来ました。

ジョサイア・コンドル「丸の内美術館 平面図(1、2階)」 明治時代 三菱地所株式会社蔵

まさに三菱グループのコレクション総ざらいと言うべき展覧会かもしれません。見事な構成で画業とその時代性を明らかにしたマネ展とは一転、会場に所狭しと並ぶのは静嘉堂文庫や東洋文庫などの古文書、古美術品、さらには三菱系企業の所蔵する日本近代絵画やモネらの西洋絵画の品々でした。

黒田清輝「春の名残」 1908年 三菱重工業株式会社蔵

冒頭、日本の近代絵画で目立つのは、岩崎家との関係も深かった黒田清輝や岸田劉生らの作品です。エキゾチックな作風で異彩を放つ山本芳翠が2、3点出ていたのも嬉しいサプライズでしたが、S字の裸体を露にした黒田の「裸体婦人像」(1901)には目を奪われました。これは当時、あからさまな表現が批判の対象となり、下半分を布で覆って発表されたていう曰く付きの作品ですが、岩崎家では何とビリヤード室に展示されていたという記録が残っているそうです。その何とも言えないアンニュイな雰囲気に惹かれました。

野々村仁清「色絵吉野山図茶壺」 江戸時代 静嘉堂蔵

近代絵画の次に待ち構えるのはお馴染みの二子玉川の静嘉堂文庫の名品です。さりげなく仁清の艶やかな「色絵吉野山図茶壺」(17世紀)が出ていることには展示の地力を感じさせますが、ここでは何と言っても橋本雅邦の勇壮な「龍虎図屏風」(1895)の存在感が群を抜いていました。特に右隻の龍と波の激しくぶつかり合う様子は息をのむほどの迫力です。実際のところ目玉の「曜変天目」(12-13世紀)がてぐすと強い照明であまり馴染めなかっただけに、前に立ちはだかるこの龍こそ展示のハイライトに相応しい作品に思えてなりませんでした。

東洋学の世界的研究図書館としても名高い東洋文庫の品で是非挙げておきたいのが「釈兼好(吉田兼好)撰 徒然草」(1596-1615)です。下絵の版には光悦による図柄が用いられています。雲母刷の模様は角度を変えてみるとキラキラと浮き上がってきました。

クロード・モネ「プティ・タイイの岬、ヴァランジュヴィル」 1897年 個人蔵

時代の空気を伝える三菱系企業の日本郵船や麒麟麦酒のポスターを経由して、最後に待ち構えていたのは西洋絵画でした。ここでは水色の空の下に佇む寒村を明るいタッチで描いたシスレーの「ルーヴシエンヌの近郊」(1872)や、それこそ水面を描かせれば右に出る者はないマルケによる「トリエル、晴れた日」(1931)などが展覧会に半ば潤いを与えています。また同一主題による梅原とルノワールの比較展示やボナールの見慣れないオブジェも楽しめました。

それにしてもこの最後の西洋絵画の殆どが個人蔵であることに感心させられます。私自身も初見の作品ばかりでしたが、次にいつ出るのかと思うと感慨深いものがありました。

ラストを飾る一枚、郡司卯之助の「三菱ヶ原」(1902)に驚いた方も多いのではないでしょうか。ビルの建ち並ぶ現在の丸の内とは似ても似つかない当時の長閑な風景に、日本の近代化の道程を感じざるを得ませんでした。

展示全体を貫くストーリー性こそ希薄ですが、コンドル設計による美術館の図面の紹介やキャプションなどから、出品作と三菱との関連を伺い知ることができました。

「曜変天目」 宋時代 静嘉堂蔵

一部作品に展示替えがあります。 ご注意下さい。

展示スケジュール(*曜変天目の展示は明日、9月5日まで。)

11月3日まで開催されています。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.1・速報写真) 川村記念美術館

川村記念美術館(千葉県佐倉市坂戸631)

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.1・速報写真)

9/4-12/12

川村記念美術館で開催される「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」のプレスプレビューに参加してきました。

プレビュー時に行われた担当学芸員の前田希世子氏のレクチャー、及び私の雑感は後日の記事に廻すとして、今回は速報バージョンとして会場の写真を掲載してみたいと思います。展示の雰囲気が伝われば幸いです。

まず冒頭に登場するのが、ニューマンが自らのスタイルを確立した記念碑的作品です。中央の細いジップ(線)がまるで左右に開く扉のように来場者を待ち構えていました。

バーネット・ニューマン「存在せよ1」1949年 油彩、カンヴァス メニル・コレクション、ヒューストン

続いて少し時間を遡り、それ以前のシュールレアリスム影響下のクレヨン画などが展示されています。この辺は全く見慣れないだけにとても新鮮な印象を与えられました。

バーネット・ニューマン「無題」1944年 ワックスクレヨン、オイルクレヨン、紙 バーネット&アナリー・ニューマン財団 他

唯一の色刷り版画18点もそろい踏みします。

バーネット・ニューマン 「18の詩篇」題扉」1963-64年 リトグラフ、紙 富士ゼロックス株式会社 他

メインの展示室では、2002~2003年に行われたフィラデルフィア美術館とテートモダンでの回顧展の出品油彩が数点ほど並んでいました。

中央奥 バーネット・ニューマン「原初の光」1954年 油彩、カンヴァス メニル・コレクション、ヒューストン 他

バーネット・ニューマン「名1」1949年 油彩、マグナ、カンヴァス ダロス・コレクション、スイス

ニューマンの彫刻作品をはじめて見ました。その力強く直立する軸はまさに絵画におけるジップと同じなのかもしれません。

右 バーネット・ニューマン「ここ2」1965年 コルテン鋼 ダロス・コレクション、スイス

ラストはお馴染みの大作、「アンナの光」です。この空間は光の差し込む常設展示室とは一変、完全なる人工の照明のもと、ホワイトキューブの壁面に作品が掲げられています。その印象は同じようで全く異なっていました。

バーネット・ニューマン「アンナの光」1968年 川村記念美術館

最後はニューマンの生前のインタビュー映像とドキュメンタリー番組が放映されています。

~上映時間~

「USAアーティスト:バーネット・ニューマン」1964年制作、約30分

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

「バーネット・ニューマン アメリカの画家:連続するヴィジョン」1966年制作、約30分

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30

各30分、計1時間程度の所要時間がかかりますが、ここはかなり興味深く見ることが出来ました。映像を通してニューマンの制作する姿はもとより、その思想の一端と人となりまでが伺えます。一推しです。

出品数(リスト)は決して多くありませんが、一点一点向き合うと非常に感慨深いものがありました。なお今回の展示では殆ど解説がありません。(そのかわりにニューマン自身の言葉が紹介されています。)鑑賞のヒントなどは音声ガイド(500円)にあたっても良いのではないでしょうか。「アンナの光」にインスピレーションを受けて作られたというピアノ曲までが吹き込まれていました。

早期の割引クーポンが用意されています。(9月17日まで。1500円→1000円。)かなりお得なので利用されるのがベストです。

「早期来館割引」クーポンをダウンロード

明日、9月4日にプリンストン高等研究院歴史研究科教授のイヴ=アラン・ボワ氏の講演会も予定されています。

9/4(土)14:00-16:00 「ニューマンにおけるユダヤ性」

ちなみに先日の記事でもお知らせしましたが、東京駅から直行する川村記念美術館への高速路線バスが開通しました。抜群の環境とは言え、アクセスに難もあったのは事実なので、都内からこのバス便を利用されるのも手ではないでしょうか。

9/1より、東京駅と川村記念美術館を結ぶ高速バス路線が開通します。

以下の「Vol.2 レクチャー・感想編」に続きます。12月12日までの開催です。

*関連エントリ(前田学芸員のレクチャーをまとめました。)

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.2・レクチャー) 川村記念美術館

注)写真の撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.1・速報写真)

9/4-12/12

川村記念美術館で開催される「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」のプレスプレビューに参加してきました。

プレビュー時に行われた担当学芸員の前田希世子氏のレクチャー、及び私の雑感は後日の記事に廻すとして、今回は速報バージョンとして会場の写真を掲載してみたいと思います。展示の雰囲気が伝われば幸いです。

まず冒頭に登場するのが、ニューマンが自らのスタイルを確立した記念碑的作品です。中央の細いジップ(線)がまるで左右に開く扉のように来場者を待ち構えていました。

バーネット・ニューマン「存在せよ1」1949年 油彩、カンヴァス メニル・コレクション、ヒューストン

続いて少し時間を遡り、それ以前のシュールレアリスム影響下のクレヨン画などが展示されています。この辺は全く見慣れないだけにとても新鮮な印象を与えられました。

バーネット・ニューマン「無題」1944年 ワックスクレヨン、オイルクレヨン、紙 バーネット&アナリー・ニューマン財団 他

唯一の色刷り版画18点もそろい踏みします。

バーネット・ニューマン 「18の詩篇」題扉」1963-64年 リトグラフ、紙 富士ゼロックス株式会社 他

メインの展示室では、2002~2003年に行われたフィラデルフィア美術館とテートモダンでの回顧展の出品油彩が数点ほど並んでいました。

中央奥 バーネット・ニューマン「原初の光」1954年 油彩、カンヴァス メニル・コレクション、ヒューストン 他

バーネット・ニューマン「名1」1949年 油彩、マグナ、カンヴァス ダロス・コレクション、スイス

ニューマンの彫刻作品をはじめて見ました。その力強く直立する軸はまさに絵画におけるジップと同じなのかもしれません。

右 バーネット・ニューマン「ここ2」1965年 コルテン鋼 ダロス・コレクション、スイス

ラストはお馴染みの大作、「アンナの光」です。この空間は光の差し込む常設展示室とは一変、完全なる人工の照明のもと、ホワイトキューブの壁面に作品が掲げられています。その印象は同じようで全く異なっていました。

バーネット・ニューマン「アンナの光」1968年 川村記念美術館

最後はニューマンの生前のインタビュー映像とドキュメンタリー番組が放映されています。

~上映時間~

「USAアーティスト:バーネット・ニューマン」1964年制作、約30分

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

「バーネット・ニューマン アメリカの画家:連続するヴィジョン」1966年制作、約30分

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30

各30分、計1時間程度の所要時間がかかりますが、ここはかなり興味深く見ることが出来ました。映像を通してニューマンの制作する姿はもとより、その思想の一端と人となりまでが伺えます。一推しです。

出品数(リスト)は決して多くありませんが、一点一点向き合うと非常に感慨深いものがありました。なお今回の展示では殆ど解説がありません。(そのかわりにニューマン自身の言葉が紹介されています。)鑑賞のヒントなどは音声ガイド(500円)にあたっても良いのではないでしょうか。「アンナの光」にインスピレーションを受けて作られたというピアノ曲までが吹き込まれていました。

早期の割引クーポンが用意されています。(9月17日まで。1500円→1000円。)かなりお得なので利用されるのがベストです。

「早期来館割引」クーポンをダウンロード

明日、9月4日にプリンストン高等研究院歴史研究科教授のイヴ=アラン・ボワ氏の講演会も予定されています。

9/4(土)14:00-16:00 「ニューマンにおけるユダヤ性」

ちなみに先日の記事でもお知らせしましたが、東京駅から直行する川村記念美術館への高速路線バスが開通しました。抜群の環境とは言え、アクセスに難もあったのは事実なので、都内からこのバス便を利用されるのも手ではないでしょうか。

9/1より、東京駅と川村記念美術館を結ぶ高速バス路線が開通します。

以下の「Vol.2 レクチャー・感想編」に続きます。12月12日までの開催です。

*関連エントリ(前田学芸員のレクチャーをまとめました。)

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.2・レクチャー) 川村記念美術館

注)写真の撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ドラえもんの科学みらい展」 日本科学未来館

日本科学未来館(江東区青海2丁目3番6号)

「ドラえもんの科学みらい展」

6/12-9/27

日本科学未来館で開催中の「ドラえもんの科学みらい展」へ行ってきました。

実際に私もそうでしたが、単純なキャラクター展と思って行くと少し意表を突かれるかもしれません。むしろこれはドラえもんのひみつ道具を通して最先端の科学技術を知る展覧会です。思いの外に学究的で硬派でした。

ドラえもんのひみつ道具 → 展示の科学技術(例)

タケコプター 一人のリヘリコプター

スーパー手ぶくろ ロボットスーツHAL

ユメテレビ ブレインデコーディング

とは言え、決して理論や研究成果だけが小難しく紹介されているわけではありません。誰もが知るドラえもんのサポートを借り、体験型の展示で分かりやすく科学技術に親しめるよう工夫されていました。

嬉しいことに会場内は全て写真撮影が可能です。早速、ドラえもんと一緒に最新の科学を旅してみたいと思います。

まず登場するのはドラえもんと、各地で活躍中の様々なロボットです。介護ロボットなども展示されていました。

面白いのはスクリーン映像によるドラえもんとロボットの背丈比べです。スクリーンに等身大のロボットが映りますが、ドラえもんが意外と大きいことに驚かされます。なおドラえもんとアシモはほぼ同じ身長なのだそうです。人から少し低い高さがこうしたロボットの基本のサイズとのことでした。

メインスペースに進むとひみつ道具と現代の科学技術が姿を現します。

「GEN H-4」

「GEN H-4」

タケコプターは夢の乗り物ですが、一人のヘリコプターが既に実用化されていることをご存知でしょうか。当然ながら会場内では飛ばせませんが、世界一小さいヘリコプター「GEN H-4」の座席に座ることが出来ました。

一番人気があるのが透明マントの光学迷彩のブースです。ここでは再帰性投影と呼ばれる技術により、何とさも透明マントに包み込まれた人を見るような体験が出来ます。

少し分かりにくいかもしれませんが、実際は黒いマントの向こう側に人がいます。この覗き穴から眺めると透けているように見えるわけです。のび太のママもびっくりの仕掛けでした。多少の行列が出来ているかもしれませんが是非とも体験してみてください。 これは必見です。

夢のひみつ道具とは言え身近なものも少なくありません。ほんやくコンニャクとまではいきませんが、音声翻訳の領域は既にかなりの完成度に達しているのではないでしょうか。数カ国語を同時に翻訳可能なこの装置は、さらに精度をあげ、iPhoneなどに搭載することも考えられているそうです。

奥にはひみつ道具で定番のどこでもドアとタイムマシンが控えています。さすがに現代では実現不可能ですが、ここは視点を変えてバーチャルリアリティなどの技術が紹介されていました。ようは自分を移動させることは出来ませんが、ないものをあるものとして認識することで、擬似的に空間を転移させているというわけでした。

タイムマシンも理論上は可能な技術です。解説も力が入っていました。

最後はガリバートンネルを抜けて小人になって終了です。

またミクロの世界と関連して今後、活躍するであろう超小型のカプセル内視鏡などの医療用器具もありました。

話を伺った同館広報室の冨田さんによると、大人が子どもに説明しながら見て欲しい展示だとのことです。実際、会場でも家族連れが目立ちます。解説パネルを噛み砕いて子どもたちに説明する親御さんの姿を多く見かけました。

科学みらい展のみの入場も1000円で可能ですが、スペースとしてさほど広いわけではありません。やはりここは立派な常設とあわせて楽しまれるのが良いのではないでしょうか。アシモに始まりしんかい6500などの見所も満載です。未来館全体で半日は楽しめます。(共通券は大人1300円)

夏休み中は出足が早く、午前中の方が混雑していたそうです。ちなみに狙い目は夕方です。私も夕方4時頃に出かけましたが、人気の透明マントもほぼ並ぶことなく体験出来ました。

学芸員さんが3年前からドラえもん全45巻をに目を通して実現した企画だそうです。その労力には頭が下がります。

実は明日、9月3日はドラえもんの誕生日です。(2112年9月3日)私もいわゆるドラえもん世代で、アニメや漫画、それに初期の劇場用作品に熱中しましたが、こうした最先端の技術を見ていると、いつしか夢のひみつ道具の「夢」が取れる日も来るのではないかと思いました。

9月27日まで開催されています。

「ドラえもんの科学みらい展」

6/12-9/27

日本科学未来館で開催中の「ドラえもんの科学みらい展」へ行ってきました。

実際に私もそうでしたが、単純なキャラクター展と思って行くと少し意表を突かれるかもしれません。むしろこれはドラえもんのひみつ道具を通して最先端の科学技術を知る展覧会です。思いの外に学究的で硬派でした。

ドラえもんのひみつ道具 → 展示の科学技術(例)

タケコプター 一人のリヘリコプター

スーパー手ぶくろ ロボットスーツHAL

ユメテレビ ブレインデコーディング

とは言え、決して理論や研究成果だけが小難しく紹介されているわけではありません。誰もが知るドラえもんのサポートを借り、体験型の展示で分かりやすく科学技術に親しめるよう工夫されていました。

嬉しいことに会場内は全て写真撮影が可能です。早速、ドラえもんと一緒に最新の科学を旅してみたいと思います。

まず登場するのはドラえもんと、各地で活躍中の様々なロボットです。介護ロボットなども展示されていました。

面白いのはスクリーン映像によるドラえもんとロボットの背丈比べです。スクリーンに等身大のロボットが映りますが、ドラえもんが意外と大きいことに驚かされます。なおドラえもんとアシモはほぼ同じ身長なのだそうです。人から少し低い高さがこうしたロボットの基本のサイズとのことでした。

メインスペースに進むとひみつ道具と現代の科学技術が姿を現します。

「GEN H-4」

「GEN H-4」タケコプターは夢の乗り物ですが、一人のヘリコプターが既に実用化されていることをご存知でしょうか。当然ながら会場内では飛ばせませんが、世界一小さいヘリコプター「GEN H-4」の座席に座ることが出来ました。

一番人気があるのが透明マントの光学迷彩のブースです。ここでは再帰性投影と呼ばれる技術により、何とさも透明マントに包み込まれた人を見るような体験が出来ます。

少し分かりにくいかもしれませんが、実際は黒いマントの向こう側に人がいます。この覗き穴から眺めると透けているように見えるわけです。のび太のママもびっくりの仕掛けでした。多少の行列が出来ているかもしれませんが是非とも体験してみてください。 これは必見です。

夢のひみつ道具とは言え身近なものも少なくありません。ほんやくコンニャクとまではいきませんが、音声翻訳の領域は既にかなりの完成度に達しているのではないでしょうか。数カ国語を同時に翻訳可能なこの装置は、さらに精度をあげ、iPhoneなどに搭載することも考えられているそうです。

奥にはひみつ道具で定番のどこでもドアとタイムマシンが控えています。さすがに現代では実現不可能ですが、ここは視点を変えてバーチャルリアリティなどの技術が紹介されていました。ようは自分を移動させることは出来ませんが、ないものをあるものとして認識することで、擬似的に空間を転移させているというわけでした。

タイムマシンも理論上は可能な技術です。解説も力が入っていました。

最後はガリバートンネルを抜けて小人になって終了です。

またミクロの世界と関連して今後、活躍するであろう超小型のカプセル内視鏡などの医療用器具もありました。

話を伺った同館広報室の冨田さんによると、大人が子どもに説明しながら見て欲しい展示だとのことです。実際、会場でも家族連れが目立ちます。解説パネルを噛み砕いて子どもたちに説明する親御さんの姿を多く見かけました。

科学みらい展のみの入場も1000円で可能ですが、スペースとしてさほど広いわけではありません。やはりここは立派な常設とあわせて楽しまれるのが良いのではないでしょうか。アシモに始まりしんかい6500などの見所も満載です。未来館全体で半日は楽しめます。(共通券は大人1300円)

夏休み中は出足が早く、午前中の方が混雑していたそうです。ちなみに狙い目は夕方です。私も夕方4時頃に出かけましたが、人気の透明マントもほぼ並ぶことなく体験出来ました。

学芸員さんが3年前からドラえもん全45巻をに目を通して実現した企画だそうです。その労力には頭が下がります。

実は明日、9月3日はドラえもんの誕生日です。(2112年9月3日)私もいわゆるドラえもん世代で、アニメや漫画、それに初期の劇場用作品に熱中しましたが、こうした最先端の技術を見ていると、いつしか夢のひみつ道具の「夢」が取れる日も来るのではないかと思いました。

9月27日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

9月の展覧会・ギャラリーetc

暑さが全く衰える気配がありませんが、カレンダー上では今日から9月です。私的スケジュール帳の「予定と振り返り」ということで、今月中に見たい展示などをあげてみました。

展覧会

「田中一村 新たなる全貌」 千葉市美術館(~9/25)

#記念講演会「田中一村と千葉、そして奄美」 小林忠(千葉市美術館館長) 9/19 14:00~ 先着順

「ポンピドー・センター所蔵作品展 シャガール ロシア・アヴァンギャルドとの出会い」 東京藝術大学大学美術館(~10/11)

「誇り高きデザイン 鍋島」 サントリー美術館(~10/11)

「諸国畸人伝」 板橋区立美術館(9/4~10/11)

「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」 Bunkamura ザ・ミュージアム(9/4~10/24)

「陰影礼讃 - 国立美術館コレクションによる」 国立新美術館(9/8~10/18)

#講演会 大谷省吾(東京国立近代美術館主任研究員)9/12 14:00~ 先着順

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」 川村記念美術館(9/4~12/12)

#講演会「ニューマンにおけるユダヤ性」 イヴ=アラン・ボワ(プリンストン高等研究院歴史研究科教授) 9/4 14:00~

「上村松園展」 東京国立近代美術館(9/7~10/17)

「ネイチャー・センス:吉岡徳仁、篠田太郎、栗林隆」 森美術館(~11/7)

「リチャード・ゴーマン2」 三鷹市美術ギャラリー(9/11~10/24)

「日本画と洋画のはざまで」 山種美術館(9/11~11/7)

#講演会+特別鑑賞会「日本画と洋画のはざまで - 岸田劉生と速水御舟を中心に」 山崎妙子(山種美術館館長) 9/18 17:15~ 要申し込み

「ウフィツィ美術館自画像コレクション 巨匠たちの秘めた素顔」 損保ジャパン東郷青児美術館(9/11~11/14)

「稲垣仲静・稔次郎兄弟展/初公開!池大雅の水墨山水画」 練馬区立美術館(9/14~10/24)

「バルビゾン派からの贈りもの」 府中市美術館(9/17~11/23)

「バウハウス・テイスト バウハウス・キッチン展」 パナソニック電工汐留ミュージアム(9/18~12/12)

「ドガ展」 横浜美術館(9/18~12/31)

「古賀春江の全貌」 神奈川県立近代美術館葉山館(9/18~11/23)

「アンドリュー・ワイエス展」 埼玉県立近代美術館(9/25~12/12)

ギャラリー

「桑久保徹 海の話し 画家の話し」 TWS渋谷(~9/26)

「石上純也展」 資生堂ギャラリー(~10/17)

「αM2010複合回路 Complex Circuit Vol.4 羽山まり子」 gallery αM(9/25~10/30)

コンサート

「読売日本交響楽団第496回定期演奏会」 ヒンデミット「ウェーバーの主題による交響的変容」他 下野竜也 18日

「NHK交響楽団第1681回定期公演」 シューマン「ピアノ協奏曲」 マリナー/シーララ 25日

一応、芸術の秋到来ということで今月始まりの展覧会が多数ありますが、まず注目したいの川村記念美術館のニューマン展です。既に詳細は同館WEBサイト上に掲載されていますが、展示については拙ブログにおいても簡単にまとめてあります。

川村記念美術館でバーネット・ニューマン展を開催(拙ブログ)

なお本日より東京駅から川村記念美術館を経由し、国立歴史民俗博物館へと至る高速バス路線が開設しました。一日一往復ですが、現状の駅からのバスの手間などを考えるとかなり便利ではないでしょうか。ニューマン展は都内からバスで直行という方も多くなるかもしれません。

9/1より、東京駅と川村記念美術館を結ぶ高速バス路線が開通します。(川村記念美術館)

マイタウンダイレクト高速バス運行開始について(ちばグリーンバス)チラシ・時刻表(pdf)

最終的に78万名もの入館者を数えたオルセー展を終え、西洋絵画展は一段落した様相もありますが、それでもこの秋に話題となりそうな展覧会が控えています。それが横浜美術館で始まるドガの回顧展です。お馴染みのエトワールを迎えての華やかなチラシも目立っていますが、この展示についてはTakさんが詳細にまとめてくださっています。是非そちらをご覧下さい。

「ドガ展」開催!@弐代目・青い日記帳

今月は郊外の美術館にも見逃せない展覧会がいくつかあります。人気のワイエスが登場する埼玉県美はもとより、ファン待望の回顧展ともなりそうな神奈川県美葉山館の古賀春江展は見に行くつもりです。

今週末は板橋で江戸絵画といきたいところです。蕭白はもちろんですが、私としてはそれこそ奇特な美人画を描く祇園井特が出ることに期待しています。なおこちらも拙記事にまとめてあります。

板橋区立美術館で諸国畸人伝展を開催(拙ブログ)

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

展覧会

「田中一村 新たなる全貌」 千葉市美術館(~9/25)

#記念講演会「田中一村と千葉、そして奄美」 小林忠(千葉市美術館館長) 9/19 14:00~ 先着順

「ポンピドー・センター所蔵作品展 シャガール ロシア・アヴァンギャルドとの出会い」 東京藝術大学大学美術館(~10/11)

「誇り高きデザイン 鍋島」 サントリー美術館(~10/11)

「諸国畸人伝」 板橋区立美術館(9/4~10/11)

「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」 Bunkamura ザ・ミュージアム(9/4~10/24)

「陰影礼讃 - 国立美術館コレクションによる」 国立新美術館(9/8~10/18)

#講演会 大谷省吾(東京国立近代美術館主任研究員)9/12 14:00~ 先着順

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」 川村記念美術館(9/4~12/12)

#講演会「ニューマンにおけるユダヤ性」 イヴ=アラン・ボワ(プリンストン高等研究院歴史研究科教授) 9/4 14:00~

「上村松園展」 東京国立近代美術館(9/7~10/17)

「ネイチャー・センス:吉岡徳仁、篠田太郎、栗林隆」 森美術館(~11/7)

「リチャード・ゴーマン2」 三鷹市美術ギャラリー(9/11~10/24)

「日本画と洋画のはざまで」 山種美術館(9/11~11/7)

#講演会+特別鑑賞会「日本画と洋画のはざまで - 岸田劉生と速水御舟を中心に」 山崎妙子(山種美術館館長) 9/18 17:15~ 要申し込み

「ウフィツィ美術館自画像コレクション 巨匠たちの秘めた素顔」 損保ジャパン東郷青児美術館(9/11~11/14)

「稲垣仲静・稔次郎兄弟展/初公開!池大雅の水墨山水画」 練馬区立美術館(9/14~10/24)

「バルビゾン派からの贈りもの」 府中市美術館(9/17~11/23)

「バウハウス・テイスト バウハウス・キッチン展」 パナソニック電工汐留ミュージアム(9/18~12/12)

「ドガ展」 横浜美術館(9/18~12/31)

「古賀春江の全貌」 神奈川県立近代美術館葉山館(9/18~11/23)

「アンドリュー・ワイエス展」 埼玉県立近代美術館(9/25~12/12)

ギャラリー

「桑久保徹 海の話し 画家の話し」 TWS渋谷(~9/26)

「石上純也展」 資生堂ギャラリー(~10/17)

「αM2010複合回路 Complex Circuit Vol.4 羽山まり子」 gallery αM(9/25~10/30)

コンサート

「読売日本交響楽団第496回定期演奏会」 ヒンデミット「ウェーバーの主題による交響的変容」他 下野竜也 18日

「NHK交響楽団第1681回定期公演」 シューマン「ピアノ協奏曲」 マリナー/シーララ 25日

一応、芸術の秋到来ということで今月始まりの展覧会が多数ありますが、まず注目したいの川村記念美術館のニューマン展です。既に詳細は同館WEBサイト上に掲載されていますが、展示については拙ブログにおいても簡単にまとめてあります。

川村記念美術館でバーネット・ニューマン展を開催(拙ブログ)

なお本日より東京駅から川村記念美術館を経由し、国立歴史民俗博物館へと至る高速バス路線が開設しました。一日一往復ですが、現状の駅からのバスの手間などを考えるとかなり便利ではないでしょうか。ニューマン展は都内からバスで直行という方も多くなるかもしれません。

9/1より、東京駅と川村記念美術館を結ぶ高速バス路線が開通します。(川村記念美術館)

マイタウンダイレクト高速バス運行開始について(ちばグリーンバス)チラシ・時刻表(pdf)

最終的に78万名もの入館者を数えたオルセー展を終え、西洋絵画展は一段落した様相もありますが、それでもこの秋に話題となりそうな展覧会が控えています。それが横浜美術館で始まるドガの回顧展です。お馴染みのエトワールを迎えての華やかなチラシも目立っていますが、この展示についてはTakさんが詳細にまとめてくださっています。是非そちらをご覧下さい。

「ドガ展」開催!@弐代目・青い日記帳

今月は郊外の美術館にも見逃せない展覧会がいくつかあります。人気のワイエスが登場する埼玉県美はもとより、ファン待望の回顧展ともなりそうな神奈川県美葉山館の古賀春江展は見に行くつもりです。

今週末は板橋で江戸絵画といきたいところです。蕭白はもちろんですが、私としてはそれこそ奇特な美人画を描く祇園井特が出ることに期待しています。なおこちらも拙記事にまとめてあります。

板橋区立美術館で諸国畸人伝展を開催(拙ブログ)

それでは今月もどうぞ宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |