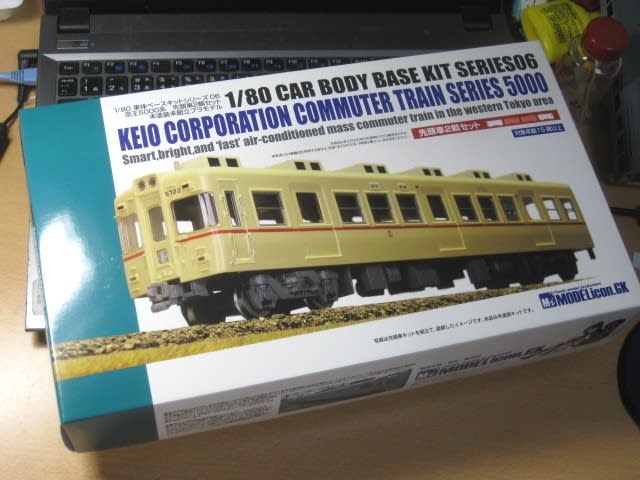

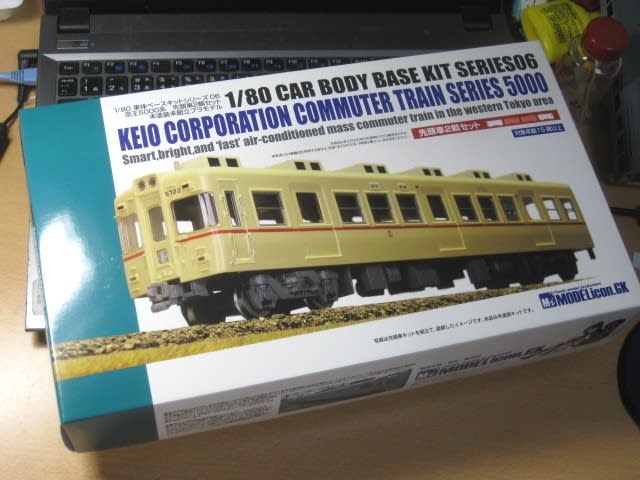

ネコパブリッシングの「鉄道ホビダス」ブランドで販売されていた京王の初代5000系プラキットがモデルアイコンからリニューアル発売されたので、先頭車2両セットをさっそく購入しました。

ホビダス時代に発売されたものは基本編成4連1本分買ってあって、付属編成の5100系3連をペーパーでスクラッチしていたのですが、やはり製品と自作とじゃぁ差が出ちゃうよね~ということで、中間車だけ残し、先頭車2両を再生産されたプラキットで置き換えることにしたものです。

2010系も塗装の段階に来たので、もろもろ合わせて一気にアイボリーを吹いてしまおうという算段です。今までに書いたかどうか忘れてしまったのですが、2010系は実は「グリーン車」ではなく、5000系と同じ「特急塗装」で仕上げます。

このキットはボディ一体成型ではない、いわゆる板キットですが、非常に組みやすいことは分かっていたのでさっそく組み立ててみます。車体は難なく側板と妻板を合体して箱にできるので、5100系や富士急など地方私鉄向けも作れるように同梱されている「パンタ屋根」パーツの切り継ぎに注力します。といっても元の屋根板の裏側にカット位置の溝がモールドされているのでこれも簡単です。

ホビダス時代のクーラーは分散型のみで、あらかじめ取付穴が開いていましたが、今回からは集中型も同梱されているので、屋根裏のガイドに従ってφ1mmドリルで穴を開けます。この付属編成はキットのまま分散型クーラー各車6個載せとします。

夕食後の数時間の作業でこんな感じになりました。クーラーは仮載せです。中間車にも同じクーラーを載せる予定ですが、実は衝撃の事実が発覚してしまったので保留になりました。それは何かというと・・・

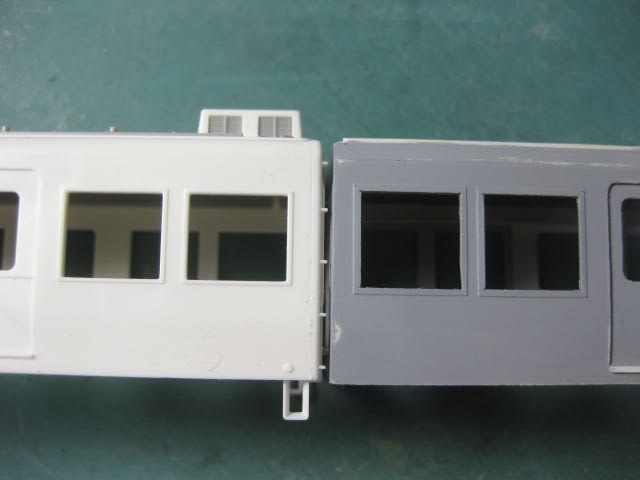

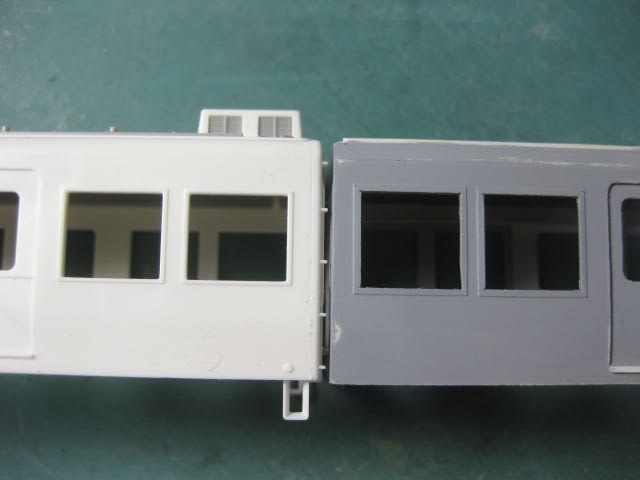

窓の大きさちゃうで~。。特に天地寸法が違い過ぎます。なんでこうなった!(>_<)

原因は図面でした。左は竣工図で窓の天地寸法は900mmと記載されていますが、右の図(5000系のパンフレットに掲載されている図)ではなんと951mmとなっていてます。私は後者の図を信じて作ってしまったのですが実際は前者が正しいようで、キットもその正しい方の寸法で作られているようです。設計変更前の図面が出回ってしまうのは新車あるあるですが、さすがにこれを同一編成に組み込むのは無理があるので、潔く作り直すか、1両余らせる覚悟で中間車セットを買うか...(ソレハサケタイ)

左4両が基本編成(5000系)、右3両が付属編成(5100系)です。とりあえず2010系と合わせた“イッキ塗装”を目指し、キットについては作り込みを、5100系の中間車については作り直しを進めることにします。ちなみに窓下端の高さは合っているので、ユニット窓の枠がいやらしいですが、窓上辺を1mm程度下げる部分改造で乗り越えられないかも考えてみましょう。

ホビダス時代に発売されたものは基本編成4連1本分買ってあって、付属編成の5100系3連をペーパーでスクラッチしていたのですが、やはり製品と自作とじゃぁ差が出ちゃうよね~ということで、中間車だけ残し、先頭車2両を再生産されたプラキットで置き換えることにしたものです。

2010系も塗装の段階に来たので、もろもろ合わせて一気にアイボリーを吹いてしまおうという算段です。今までに書いたかどうか忘れてしまったのですが、2010系は実は「グリーン車」ではなく、5000系と同じ「特急塗装」で仕上げます。

このキットはボディ一体成型ではない、いわゆる板キットですが、非常に組みやすいことは分かっていたのでさっそく組み立ててみます。車体は難なく側板と妻板を合体して箱にできるので、5100系や富士急など地方私鉄向けも作れるように同梱されている「パンタ屋根」パーツの切り継ぎに注力します。といっても元の屋根板の裏側にカット位置の溝がモールドされているのでこれも簡単です。

ホビダス時代のクーラーは分散型のみで、あらかじめ取付穴が開いていましたが、今回からは集中型も同梱されているので、屋根裏のガイドに従ってφ1mmドリルで穴を開けます。この付属編成はキットのまま分散型クーラー各車6個載せとします。

夕食後の数時間の作業でこんな感じになりました。クーラーは仮載せです。中間車にも同じクーラーを載せる予定ですが、実は衝撃の事実が発覚してしまったので保留になりました。それは何かというと・・・

窓の大きさちゃうで~。。特に天地寸法が違い過ぎます。なんでこうなった!(>_<)

原因は図面でした。左は竣工図で窓の天地寸法は900mmと記載されていますが、右の図(5000系のパンフレットに掲載されている図)ではなんと951mmとなっていてます。私は後者の図を信じて作ってしまったのですが実際は前者が正しいようで、キットもその正しい方の寸法で作られているようです。設計変更前の図面が出回ってしまうのは新車あるあるですが、さすがにこれを同一編成に組み込むのは無理があるので、潔く作り直すか、1両余らせる覚悟で中間車セットを買うか...(ソレハサケタイ)

左4両が基本編成(5000系)、右3両が付属編成(5100系)です。とりあえず2010系と合わせた“イッキ塗装”を目指し、キットについては作り込みを、5100系の中間車については作り直しを進めることにします。ちなみに窓下端の高さは合っているので、ユニット窓の枠がいやらしいですが、窓上辺を1mm程度下げる部分改造で乗り越えられないかも考えてみましょう。