しばらく空いてしまいましたが引き続き阪急の製作を進めます。とはいえ梅雨空が続いて塗装系がダメなので電気系を少しいじってみました。

この車両は、ヘッドライトのほかに、テールライトと一緒になった通過標識灯を前面窓上に備えています。この2000系がどのような構造であったかは知りませんが、古い車両の場合、赤色フィルターを出し入れしたり、フィルターの前後にランプを置いて切り替えるなどの方法でテールライトと標識灯を切り替えていたようです。いずれも模型では再現しにくいため、2色発光ダイオードを使ったシンプルな方法で再現してみたいと思います。

ところで標識灯ですが、色については事業者によって「白」や「黄色」などの種類があるようです。ハロゲンランプなどない時代、「白」というのは恐らく普通の電球色のことではないかと思われ、この2000系もそうだったのではないかと思われますが、赤と電球色を切り替えられる2色発光LEDはないため、仕方なく「赤・黄2色発光」というものを求めました。

なんで2色出せるのか長年不思議だったのですが、何のことはない、赤と黄色のLEDがカソード(-)をコモンとして合体した構造になっているのでした。なので足が3本出ています。これとは別に2本足のものもあって、これは2色のダイオードがプラス・マイナス反対向きに合体されたような構造らしく、これだと配線がやりやすいのですが、赤/黄緑や赤/青しかなかったのであきらめました。なお、この写真のデータシートは実物とは別物で、足の順番(長さ)が違っています。

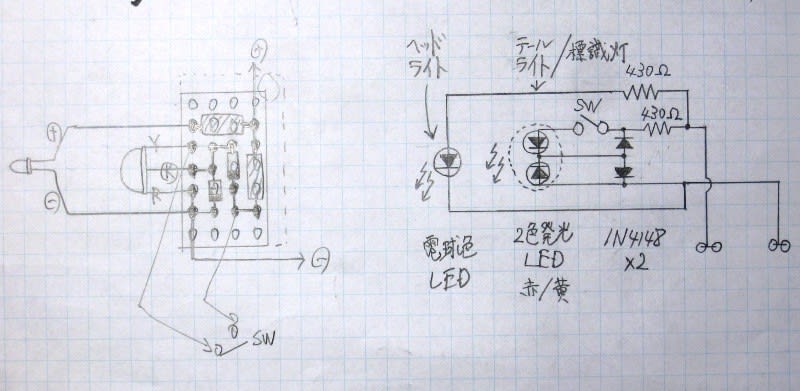

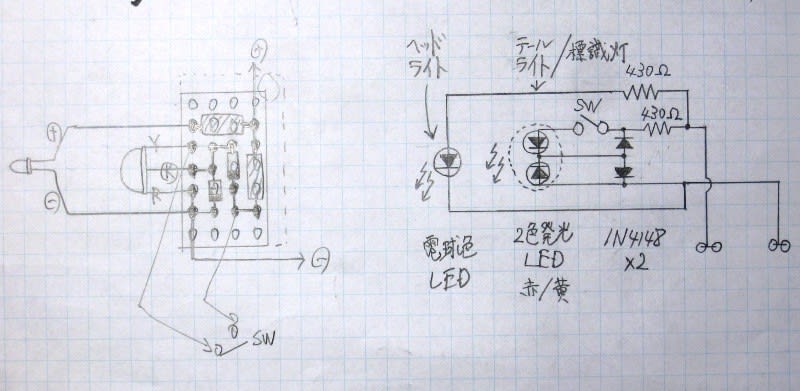

右が配線図、左が汎用基板の実装イメージ図です。2色発光LEDについては、各色と反対向きに整流用ダイオード(1N4148)を組み合わせることにより前後進で赤と黄色が切り替わって点灯します。最初、この3本足をどう配線したら赤/黄を切り替えられるのかわからず3日ぐらい悩んだのですが、フタを開けてみれば実にシンプルな回路で拍子抜けしました。こういう物はあまりシロウトが手を出すものではありません。。

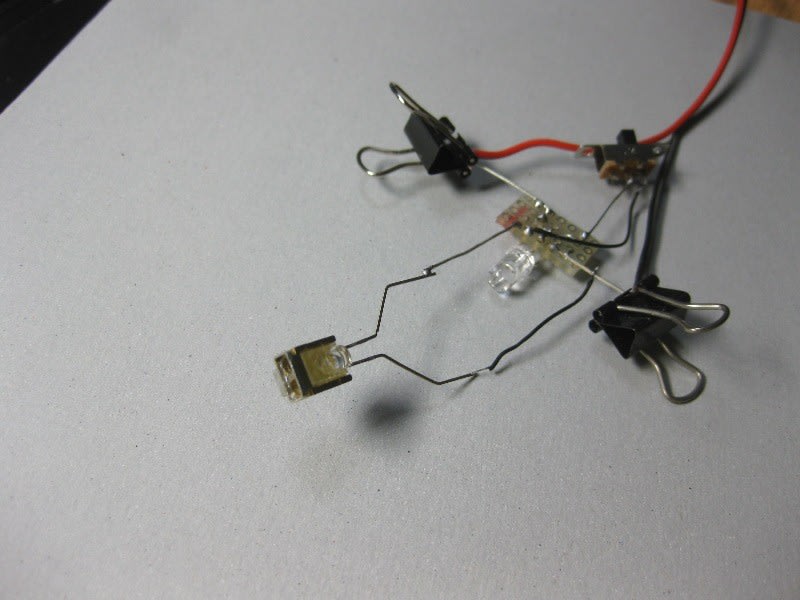

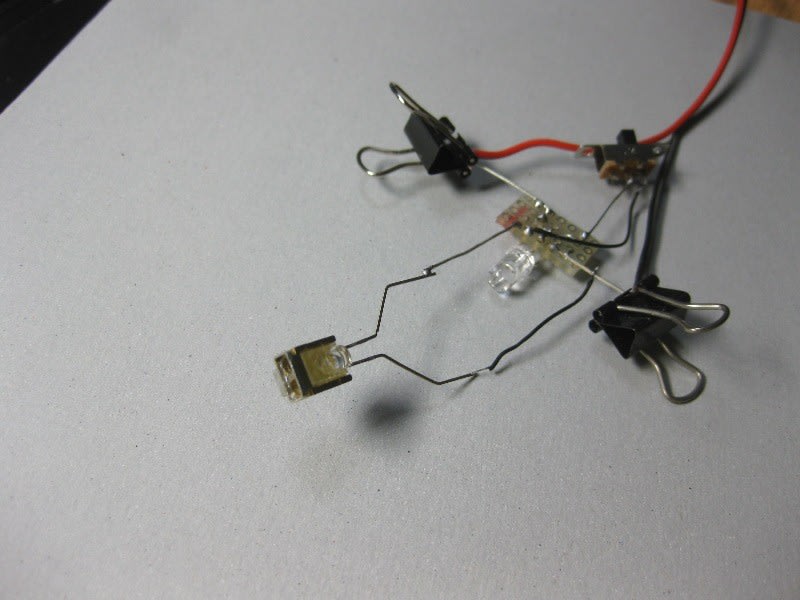

配線図は出来ても、まだちゃんと点灯するか確証が持てなかったので、点灯試験をすることにしました。基板の方はコンパクトにまとまりましたが実に怪しい配線です。左端がだいぶ前に試作したケースに収めたヘッドライトで、その右がテール/標識灯用の2色発光LEDです。

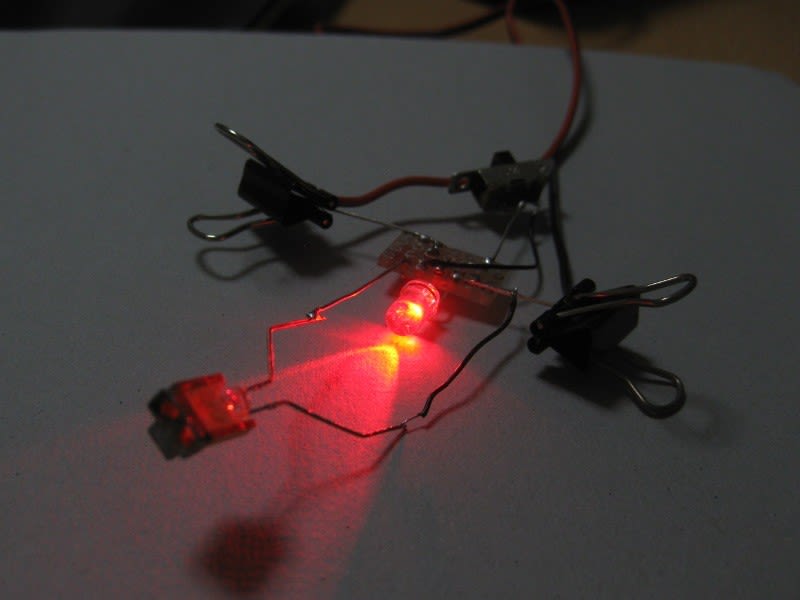

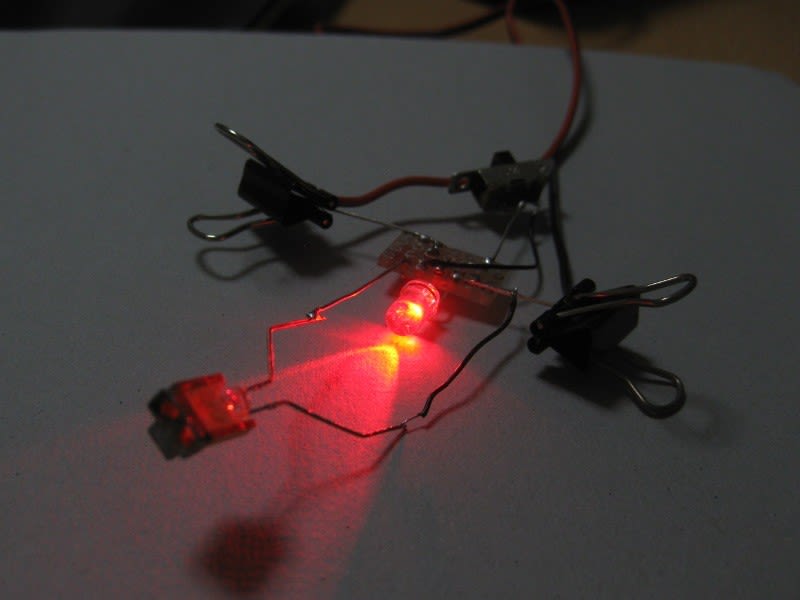

点灯させてみます。まずは前進から。おお、ちゃんと両方光ってますよ!標識灯はやはりちょっと黄色過ぎですなぁ。。

続いてスイッチを切り替えて後進!おおセーフ!めでたく赤くなりました~♪

ということで、中学生の夏休みの宿題か!というほどの恥ずかしい中身でしたが、ひとまずこれで「ヘッドライトと標識灯を明々と点した特急」の実現の目処が立ちました。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

この車両は、ヘッドライトのほかに、テールライトと一緒になった通過標識灯を前面窓上に備えています。この2000系がどのような構造であったかは知りませんが、古い車両の場合、赤色フィルターを出し入れしたり、フィルターの前後にランプを置いて切り替えるなどの方法でテールライトと標識灯を切り替えていたようです。いずれも模型では再現しにくいため、2色発光ダイオードを使ったシンプルな方法で再現してみたいと思います。

ところで標識灯ですが、色については事業者によって「白」や「黄色」などの種類があるようです。ハロゲンランプなどない時代、「白」というのは恐らく普通の電球色のことではないかと思われ、この2000系もそうだったのではないかと思われますが、赤と電球色を切り替えられる2色発光LEDはないため、仕方なく「赤・黄2色発光」というものを求めました。

なんで2色出せるのか長年不思議だったのですが、何のことはない、赤と黄色のLEDがカソード(-)をコモンとして合体した構造になっているのでした。なので足が3本出ています。これとは別に2本足のものもあって、これは2色のダイオードがプラス・マイナス反対向きに合体されたような構造らしく、これだと配線がやりやすいのですが、赤/黄緑や赤/青しかなかったのであきらめました。なお、この写真のデータシートは実物とは別物で、足の順番(長さ)が違っています。

右が配線図、左が汎用基板の実装イメージ図です。2色発光LEDについては、各色と反対向きに整流用ダイオード(1N4148)を組み合わせることにより前後進で赤と黄色が切り替わって点灯します。最初、この3本足をどう配線したら赤/黄を切り替えられるのかわからず3日ぐらい悩んだのですが、フタを開けてみれば実にシンプルな回路で拍子抜けしました。こういう物はあまりシロウトが手を出すものではありません。。

配線図は出来ても、まだちゃんと点灯するか確証が持てなかったので、点灯試験をすることにしました。基板の方はコンパクトにまとまりましたが実に怪しい配線です。左端がだいぶ前に試作したケースに収めたヘッドライトで、その右がテール/標識灯用の2色発光LEDです。

点灯させてみます。まずは前進から。おお、ちゃんと両方光ってますよ!標識灯はやはりちょっと黄色過ぎですなぁ。。

続いてスイッチを切り替えて後進!おおセーフ!めでたく赤くなりました~♪

ということで、中学生の夏休みの宿題か!というほどの恥ずかしい中身でしたが、ひとまずこれで「ヘッドライトと標識灯を明々と点した特急」の実現の目処が立ちました。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村