1月も早いもので終盤となりました。

そういえば「ケガキ初め」はしたけれど「浮気初め」はまだだったなと気づき、仕込みを始めてみました。なんちゅう動機・・・。

これはだいぶ前に買った罪庫品。甲府モデルのモハ72850番台です。いわゆる「山スカ・山ゲタ」のうちの「山ゲタ」の方で、中央線の小断面トンネル対策で屋根全体が低屋根になっています。自作の70系「山スカ」のモハ71と差し替えてバリエーションを楽しもうと思って買ったまま書類の下敷きになってました。。

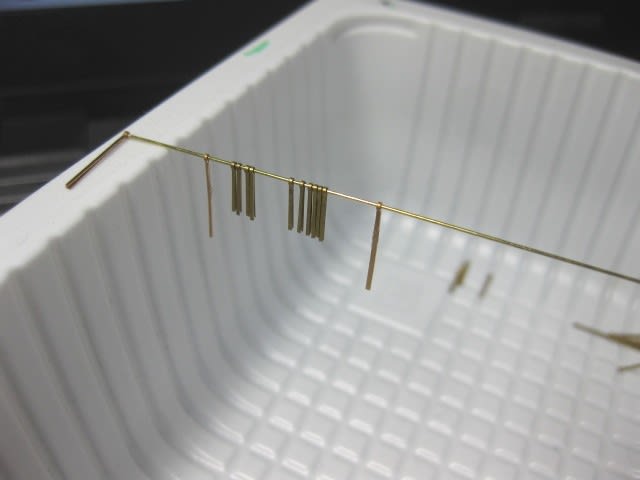

1両じゃ寂しいので相棒としてクハ76の木枠窓車なんぞはどうでしょうか・・・ということでこちらはペーパースクラッチ。以前のデータが残ってはいたものの、窓と柱の寸法が9mm・1mmとなっていたのでスケール通り8.75mm・1.25mmに修正して出力しました。「ボロ電」はペーパールーフにしたため紙の目が前後方向で窓柱が弱くなりましたが、こちらは屋根板を使う予定なので紙の目を天地方向に取りました。甲府向きの偶数車になる予定です。

確か高尾駅で撮った写真があったはず、、と探してみたらありました。1974年の高尾駅の電留線で休む4連で、これは高尾向きクハ76の奇数車です。ハーフサイズのカメラで撮ったので番号がぼやけて読み取れませんが、1974年の西ミツ(三鷹電車区)所属のクハ76奇数車で木枠窓で落成した車(昭和26年度前期製)は4両あり、既にHゴム窓に改造済の車を除くと車体各部の特徴からクハ76051ではないかとの結論に至りました。

そしてラッキーなことに2両目がモハ72850番台でした。こちらも番号は読み取れませんが、さすがに一見して分かる個体差はないグループなので特定は諦めました。

ちなみにこの2両以外の甲府寄り2両はいずれも3扉のモハ71とクハ76でしたが、かなり画質が荒いので掲載は控えます。

とうことで浮気初めの準備も整いました♪ 笑

が、ボロ電の方もいいペースで進んでいるので、まずはそちらを片付けてからにしましょうか。。

そういえば「ケガキ初め」はしたけれど「浮気初め」はまだだったなと気づき、仕込みを始めてみました。なんちゅう動機・・・。

これはだいぶ前に買った罪庫品。甲府モデルのモハ72850番台です。いわゆる「山スカ・山ゲタ」のうちの「山ゲタ」の方で、中央線の小断面トンネル対策で屋根全体が低屋根になっています。自作の70系「山スカ」のモハ71と差し替えてバリエーションを楽しもうと思って買ったまま書類の下敷きになってました。。

1両じゃ寂しいので相棒としてクハ76の木枠窓車なんぞはどうでしょうか・・・ということでこちらはペーパースクラッチ。以前のデータが残ってはいたものの、窓と柱の寸法が9mm・1mmとなっていたのでスケール通り8.75mm・1.25mmに修正して出力しました。「ボロ電」はペーパールーフにしたため紙の目が前後方向で窓柱が弱くなりましたが、こちらは屋根板を使う予定なので紙の目を天地方向に取りました。甲府向きの偶数車になる予定です。

確か高尾駅で撮った写真があったはず、、と探してみたらありました。1974年の高尾駅の電留線で休む4連で、これは高尾向きクハ76の奇数車です。ハーフサイズのカメラで撮ったので番号がぼやけて読み取れませんが、1974年の西ミツ(三鷹電車区)所属のクハ76奇数車で木枠窓で落成した車(昭和26年度前期製)は4両あり、既にHゴム窓に改造済の車を除くと車体各部の特徴からクハ76051ではないかとの結論に至りました。

そしてラッキーなことに2両目がモハ72850番台でした。こちらも番号は読み取れませんが、さすがに一見して分かる個体差はないグループなので特定は諦めました。

ちなみにこの2両以外の甲府寄り2両はいずれも3扉のモハ71とクハ76でしたが、かなり画質が荒いので掲載は控えます。

とうことで浮気初めの準備も整いました♪ 笑

が、ボロ電の方もいいペースで進んでいるので、まずはそちらを片付けてからにしましょうか。。