このたび中央東線がらみの車両を2両増備し、微速度ながら編成仕立てが前進しました。

まずはこちら、新発売されたばかりのKATOのマニ60 350番台です。荷物車ぐらいスクラッチしてもたかが知れて・・・という思いもあったのですが、オハニ61などの合造車から改造された他の番台に比べると、木造客車から直接鋼体化でマニとして生まれ変わったこの番台は窓が多いため、手間の面からも完成品に軍配が上がります。しかもさすがKATO、ディティール、見栄え、価格のバランスも良くコスパ最強です。

屋根だけ黒くしてその他は付属パーツを付けただけで一切いじらず、まだインレタを貼ってませんがとりあえず編成仕立ての準備は完了。長ナノの2382あたりにして、オハ35系電暖車を中心に組成されたEF64牽引時代の客レに投入することにしましょう。

もう1両は天プラのキハ55準急色です。某店の委託に出たので速攻GETしてきました。とても美しい準急色でこのまま走らせたい気持ちが膨らみますが、心を鬼にして「初期急行色」に塗り替え、急行アルプス編成に組み込みます。これでキロ25を含めて手持ちのキハ55系は5両となり、あと1両で1960年4月から1年間だけ走ったとされるキハ55系時代の急行アルプスがコンプリートできます。

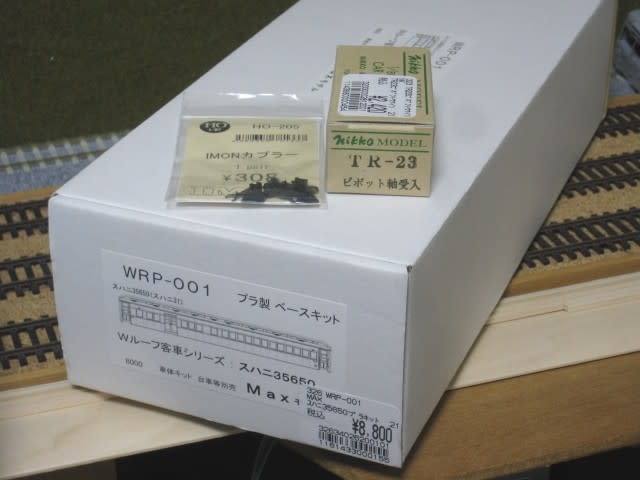

さて、どうせ客車の屋根を塗るなら・・・ということで、仕掛りになっていた「ながさき」向けのマニ36 62(門モシ)の屋根も一緒に塗ることにしました。タネ車はトラムウェイのB品ボディで、スタイル的にはオロ40改の鋼板屋根車なのですが、これをキャンバス屋根にすると62番のスタイルになる・・・らしいので、こちらも心を鬼にして(節分でもないのに鬼だらけ)継目のモールドを削ることにしました。

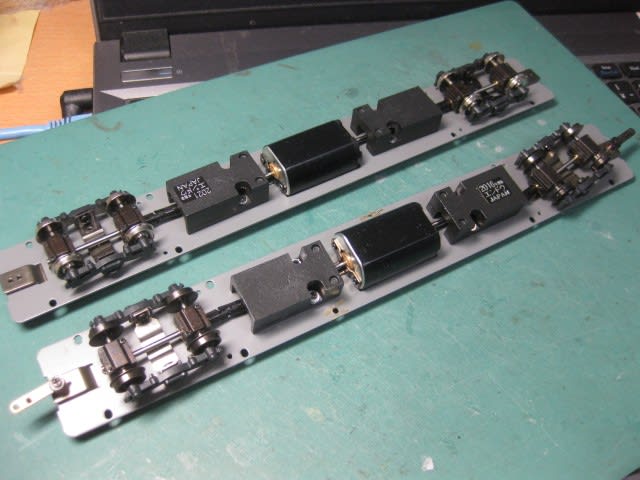

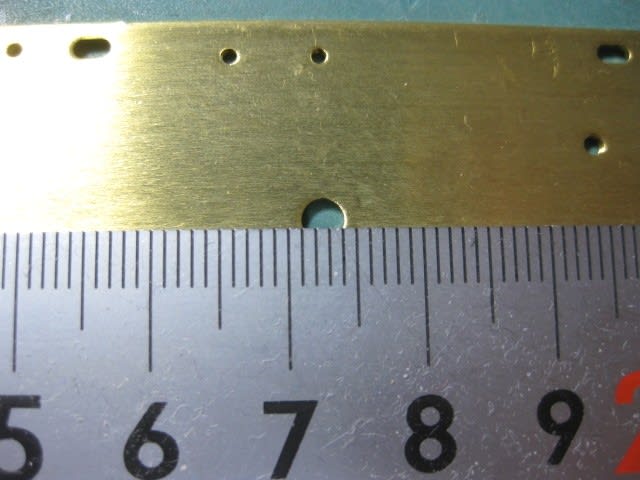

まずカッターであらあらモールドを削り取ります。溝ができたように見えますが、塗装が剥げて成形色が出ただけなので大丈夫です。

溶きパテを筆塗りし#240→#600で仕上げたところ。モールドは完全に消えてくれました。この後サーフェーサーを吹いて#800で整えてあります。

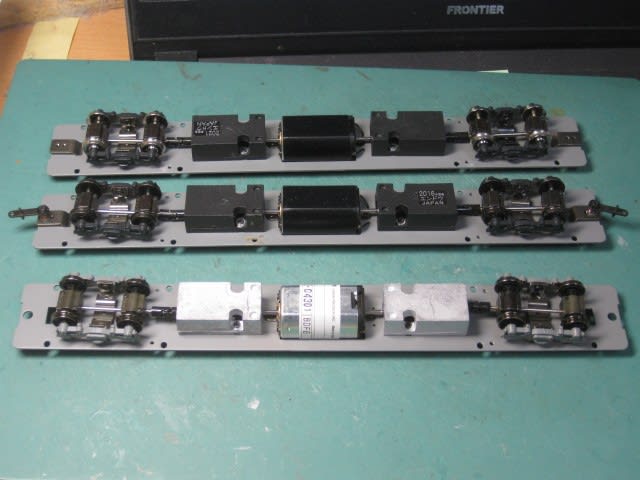

マニ60と一緒に塗り上げた屋根板にKATOのガラベンを取り付けます。なんとピッタリ合うのでびっくり!です。ちなみに屋根色はガンシップグレイ→NATOブラックと吹き重ねて最後にマットブラックを遠目に薄く吹いたのですが、なんかまだらになって美しくないのでいろいろ吹き直し、最終的にほとんどNATOブラック1色になってしまった感じ。最後に艶消しコートを吹いてあります。

デッキ周辺など細かいパーツが残っていますがとりあえず形になりました。これで「ながさき」もコンプリートです。👏👏

まずはこちら、新発売されたばかりのKATOのマニ60 350番台です。荷物車ぐらいスクラッチしてもたかが知れて・・・という思いもあったのですが、オハニ61などの合造車から改造された他の番台に比べると、木造客車から直接鋼体化でマニとして生まれ変わったこの番台は窓が多いため、手間の面からも完成品に軍配が上がります。しかもさすがKATO、ディティール、見栄え、価格のバランスも良くコスパ最強です。

屋根だけ黒くしてその他は付属パーツを付けただけで一切いじらず、まだインレタを貼ってませんがとりあえず編成仕立ての準備は完了。長ナノの2382あたりにして、オハ35系電暖車を中心に組成されたEF64牽引時代の客レに投入することにしましょう。

もう1両は天プラのキハ55準急色です。某店の委託に出たので速攻GETしてきました。とても美しい準急色でこのまま走らせたい気持ちが膨らみますが、心を鬼にして「初期急行色」に塗り替え、急行アルプス編成に組み込みます。これでキロ25を含めて手持ちのキハ55系は5両となり、あと1両で1960年4月から1年間だけ走ったとされるキハ55系時代の急行アルプスがコンプリートできます。

さて、どうせ客車の屋根を塗るなら・・・ということで、仕掛りになっていた「ながさき」向けのマニ36 62(門モシ)の屋根も一緒に塗ることにしました。タネ車はトラムウェイのB品ボディで、スタイル的にはオロ40改の鋼板屋根車なのですが、これをキャンバス屋根にすると62番のスタイルになる・・・らしいので、こちらも心を鬼にして(節分でもないのに鬼だらけ)継目のモールドを削ることにしました。

まずカッターであらあらモールドを削り取ります。溝ができたように見えますが、塗装が剥げて成形色が出ただけなので大丈夫です。

溶きパテを筆塗りし#240→#600で仕上げたところ。モールドは完全に消えてくれました。この後サーフェーサーを吹いて#800で整えてあります。

マニ60と一緒に塗り上げた屋根板にKATOのガラベンを取り付けます。なんとピッタリ合うのでびっくり!です。ちなみに屋根色はガンシップグレイ→NATOブラックと吹き重ねて最後にマットブラックを遠目に薄く吹いたのですが、なんかまだらになって美しくないのでいろいろ吹き直し、最終的にほとんどNATOブラック1色になってしまった感じ。最後に艶消しコートを吹いてあります。

デッキ周辺など細かいパーツが残っていますがとりあえず形になりました。これで「ながさき」もコンプリートです。👏👏