松山への出張があったので、1か月前の9月29日に高架化が完成したばかりの新・松山駅をさくっと見てきました。

今回の高架化は、旧線・旧駅舎を残して元の松山運転所があった敷地に新駅を建設したため、三角屋根のエントランスが特徴的な「二代目駅舎」は現存しています。いずれは壊して再開発されると思われますので気になる方は今のうちに。商業施設が新駅へ移ってしまったため以前のような賑わいが感じられないのが残念です。

旧駅舎の中は改札が取り払われた程度でほぼそのまま残っています。今治市のゆるキャラ「バリィさん」(左端)はなぜここにいるのか分かりませんがどこか寂しげです。ぜひ新駅へ連れていってあげてください。

旧駅は駅舎側の1番線と島式ホームの2・3番線をもつ典型的な国鉄駅スタイルでした。何度か利用した印象ではもう1本ホームがあるもっと大きな駅のように感じていたのですが実際は意外とコンパクトだったんですね。駅向こうに広大な松山運転所が広がっていたためにそういった印象があったのでしょう。1・2番線の間が蓋をされて通路になっています。宇和島方面を見たところ。

3番線の部分がスロープになって新駅のエントランスへつながっています。新駅の中心は旧駅より50メートル程度宇和島寄りに移動することになるようです。

新駅の入口です。いずれはここが「新・松山駅」の表玄関になる場所ですが、今は全くその気配が感じられません。旧駅舎で親しまれた三角屋根(これももとをただせば初代駅舎の三角屋根をモチーフにしたもの)を感じられるデザインは残念ながら引き継がれなかったようです。

上の写真から90度右を向いたところ。東西を結ぶ新駅のメイン通路です。波打つ天井が特徴的です。地元愛媛産のスギやヒノキが使われているそうです。もしかするとこの持ち上がったデザインが三角屋根のオマージュなのかも知れません。

高架下には「だんだん通り」という商業施設が入っています。今回中はのぞきませんでしたが地元の有名店・実力店が多数入っているとか。ちなみに「だんだん」とは愛媛の方言で「ありがとう」の意味だそうです。

通路をそのまま進むと西口に出ます。松山運転所があった場所が整地されて見事に何もありません。仮の姿とはいえ県庁所在地駅としては寂しすぎます。一刻も早くまちづくりが進むことを祈ります。

将来の西口?になる部分です。デザイン的には正面(東口)とパッと見は一緒でしょうか。この持ち上がった天井ですが、一説によれば伊予鉄市内線(路面電車)を延伸して空港まで伸ばそう・・・という構想があるらしく、そのための上空確保なのか!?と一瞬思ったのですがどうも違うようです。構想では現駅舎の通路あたりをぶち抜いて道路をつくり電車も走らせようという計画のようです。道後温泉本館の唐破風様式を模したと考えるのが妥当でしょう。

入場券を買って構内を見学します。改札を入ると階段・エスカレーターでまず中二階へ上がります。新駅は2面4線のホーム配置なのでホーム間の乗り換えの利便性を考えての構造でしょう。正面にはトイレがあります。

ホームへ上がると1番線に13:52発伊予北条行となる7000系電車が入ってきました。従来通り東側から1~4番線となっているため、1・2番ホームは下り宇和島方面用かと思ったら違うんですね。このあと1番線には特急「しおかぜ・いしずち」号が入線するので乗り換えの便を図っているようです。

新しいホームからは松山城が見えます。が・・・ボウリングのピンとマンションの間から顔を出すというシュールな光景です。日が落ちてからのライトアップがどうなるのか非常に興味があります。。

高松方を見たところ。少しばかりの電留線があるようです。

反対の宇和島方を見たところ。こちらにもわずかばかりの電留線があって7000系が止まっているようです。

1番線から普通電車が出発してしばらくすると松山止まりの特急「しおかぜ・いしずち9号」が到着しました。アンパンマンラッピングの8000系です。後から調べて分かったのですがアンパンマンの8000系はこれ1本だけらしいのでラッキーでした。折返し14時23分発の「しおかぜ・いしずち22号」となります。すごいですね10分で折返しです。効率化の極致。

続いて3分差で宇和島方から2000系気動車の特急「宇和海16号」が到着。こちらもアンパンマンラッピングです。アンパンマン同士で乗り継げるように配慮されているのでしょうか??こちらは14:28に「宇和海17号」として折り返していきます。

平日14時20分の松山駅。4線に特急2本、普通2本がすべて並びました。旧駅時代には1番線に2本の特急が縦列停車して乗り継ぎをしていたそうなので、安全面や乗り換えの移動距離で改善されたということでしょうか。

2000系アンパンマン(2152+2117)特急「宇和海17号」の発車を見送ってプチ見学会を終了しました。

正直ベースで言えば「ありふれた高架駅になっちゃったなぁ。。」という感想ですが、新駅を起爆剤にしてどんどん個性的なまちづくりが進むことを期待しましょう。人々の記憶に深く刻み込まれた三角屋根は10年後、どんな形で新駅の一部になっているでしょうか。

今回の高架化は、旧線・旧駅舎を残して元の松山運転所があった敷地に新駅を建設したため、三角屋根のエントランスが特徴的な「二代目駅舎」は現存しています。いずれは壊して再開発されると思われますので気になる方は今のうちに。商業施設が新駅へ移ってしまったため以前のような賑わいが感じられないのが残念です。

旧駅舎の中は改札が取り払われた程度でほぼそのまま残っています。今治市のゆるキャラ「バリィさん」(左端)はなぜここにいるのか分かりませんがどこか寂しげです。ぜひ新駅へ連れていってあげてください。

旧駅は駅舎側の1番線と島式ホームの2・3番線をもつ典型的な国鉄駅スタイルでした。何度か利用した印象ではもう1本ホームがあるもっと大きな駅のように感じていたのですが実際は意外とコンパクトだったんですね。駅向こうに広大な松山運転所が広がっていたためにそういった印象があったのでしょう。1・2番線の間が蓋をされて通路になっています。宇和島方面を見たところ。

3番線の部分がスロープになって新駅のエントランスへつながっています。新駅の中心は旧駅より50メートル程度宇和島寄りに移動することになるようです。

新駅の入口です。いずれはここが「新・松山駅」の表玄関になる場所ですが、今は全くその気配が感じられません。旧駅舎で親しまれた三角屋根(これももとをただせば初代駅舎の三角屋根をモチーフにしたもの)を感じられるデザインは残念ながら引き継がれなかったようです。

上の写真から90度右を向いたところ。東西を結ぶ新駅のメイン通路です。波打つ天井が特徴的です。地元愛媛産のスギやヒノキが使われているそうです。もしかするとこの持ち上がったデザインが三角屋根のオマージュなのかも知れません。

高架下には「だんだん通り」という商業施設が入っています。今回中はのぞきませんでしたが地元の有名店・実力店が多数入っているとか。ちなみに「だんだん」とは愛媛の方言で「ありがとう」の意味だそうです。

通路をそのまま進むと西口に出ます。松山運転所があった場所が整地されて見事に何もありません。仮の姿とはいえ県庁所在地駅としては寂しすぎます。一刻も早くまちづくりが進むことを祈ります。

将来の西口?になる部分です。デザイン的には正面(東口)とパッと見は一緒でしょうか。この持ち上がった天井ですが、一説によれば伊予鉄市内線(路面電車)を延伸して空港まで伸ばそう・・・という構想があるらしく、そのための上空確保なのか!?と一瞬思ったのですがどうも違うようです。構想では現駅舎の通路あたりをぶち抜いて道路をつくり電車も走らせようという計画のようです。道後温泉本館の唐破風様式を模したと考えるのが妥当でしょう。

入場券を買って構内を見学します。改札を入ると階段・エスカレーターでまず中二階へ上がります。新駅は2面4線のホーム配置なのでホーム間の乗り換えの利便性を考えての構造でしょう。正面にはトイレがあります。

ホームへ上がると1番線に13:52発伊予北条行となる7000系電車が入ってきました。従来通り東側から1~4番線となっているため、1・2番ホームは下り宇和島方面用かと思ったら違うんですね。このあと1番線には特急「しおかぜ・いしずち」号が入線するので乗り換えの便を図っているようです。

新しいホームからは松山城が見えます。が・・・ボウリングのピンとマンションの間から顔を出すというシュールな光景です。日が落ちてからのライトアップがどうなるのか非常に興味があります。。

高松方を見たところ。少しばかりの電留線があるようです。

反対の宇和島方を見たところ。こちらにもわずかばかりの電留線があって7000系が止まっているようです。

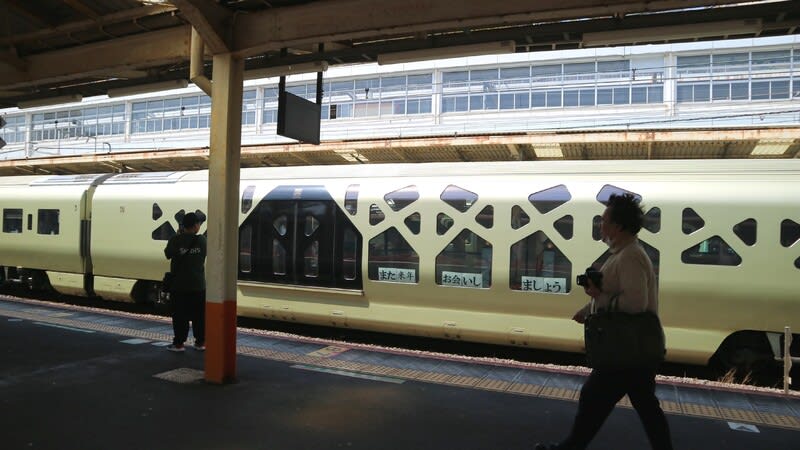

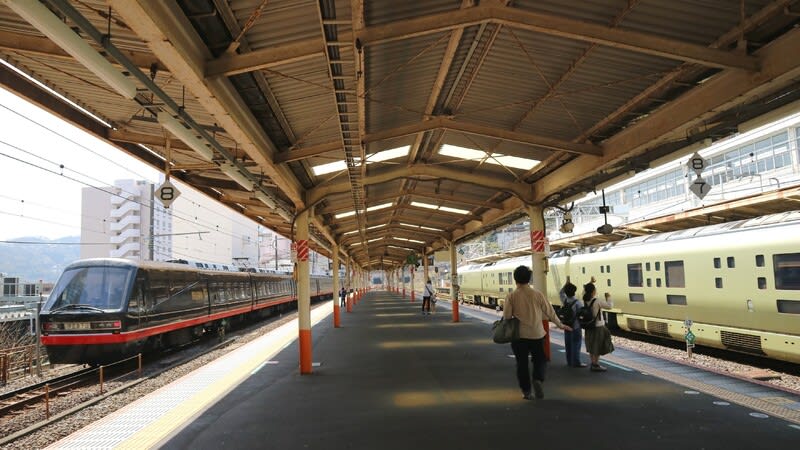

1番線から普通電車が出発してしばらくすると松山止まりの特急「しおかぜ・いしずち9号」が到着しました。アンパンマンラッピングの8000系です。後から調べて分かったのですがアンパンマンの8000系はこれ1本だけらしいのでラッキーでした。折返し14時23分発の「しおかぜ・いしずち22号」となります。すごいですね10分で折返しです。効率化の極致。

続いて3分差で宇和島方から2000系気動車の特急「宇和海16号」が到着。こちらもアンパンマンラッピングです。アンパンマン同士で乗り継げるように配慮されているのでしょうか??こちらは14:28に「宇和海17号」として折り返していきます。

平日14時20分の松山駅。4線に特急2本、普通2本がすべて並びました。旧駅時代には1番線に2本の特急が縦列停車して乗り継ぎをしていたそうなので、安全面や乗り換えの移動距離で改善されたということでしょうか。

2000系アンパンマン(2152+2117)特急「宇和海17号」の発車を見送ってプチ見学会を終了しました。

正直ベースで言えば「ありふれた高架駅になっちゃったなぁ。。」という感想ですが、新駅を起爆剤にしてどんどん個性的なまちづくりが進むことを期待しましょう。人々の記憶に深く刻み込まれた三角屋根は10年後、どんな形で新駅の一部になっているでしょうか。