山スカ70系で甲斐の国を目指すかと思いきや八王子へ戻って参りました(笑)。相変わらず色々な方面へ横跳びします。。

頂きものの天プラ103系のクハが余るので中間モハをスクラッチして五日市線にするプランがありました。結局PLUMの201系で「ホリ快あきがわ」を仕立ててしまったので、もう1ユニットを足して南武線の6連にしようと方針転換したのですが進まず、方針を再々転換して、八高・川越線電化当初に活躍した「103系3500番台」に仕立てることにしました。

電化時に投入された103系のメインは仙石線の72形アコモ改造車の下回りを103系化した「3000番台」が有名で5編成ありましたが、台枠が厚いとか、クーラーがインバータ式だったりとか、そしてなにより先頭車をクモハにしないといけないとか、とにかくプチ改造では済まないことだらけなので、のちに1編成だけ追加投入された「スの103系」ともいうべき3500番台でサクッとまとめることにしたものです。

天プラの市場在庫が払底しているのとお安く仕立てたいということで、モハユニットにはマイクロエースのプラキットを調達しました。アリイ時代のプラモデルを復刻したものですね。プラモとはいえ、そこそこのクオリティはあるので期待していたのですが・・・

ヲイ!なんじゃこりゃwww ねじれ具合がエグイですなぁ。。まあ下回りに縛り付けてしまえば無問題でしょう。。

クーラーはそこそこのディティールですが取付足カバーが前後対称なのが残念点。屋根と一体成型なのでこのままでいきましょう。

パンタまわりは相当手を入れないとダメそうです。まずパンタの取付穴と配置がキングサイズです。これはいったん埋めて開け直し必至ですね。

パンタ碍子台、組碍子、パンタビスを買ってきました。組碍子は1/80だとどのメーカーのものもオーバースケールなので1/87パーツにしました。それに合わせてビスもM1.0です。

ついでに配管もシンプルなモールドなのでやり直しですかね。

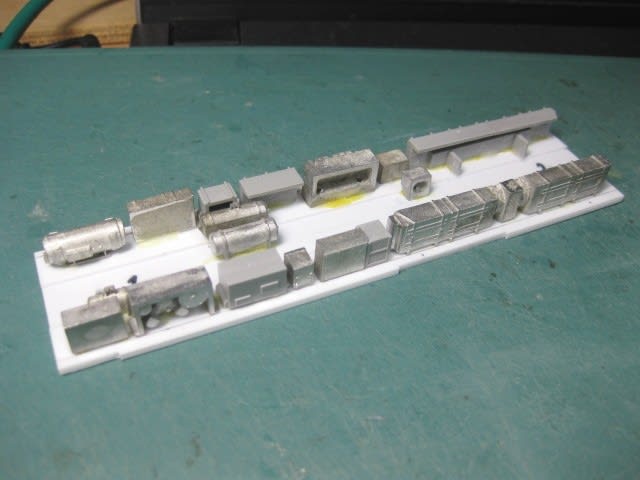

下回りは五日市線用に作ったものが流用できそうなので、プラ車体に合うように真鍮床板を削るため、いったん分解します。

前後を合計約1mm、左右を合計約0.5mm削ります。

台車と床下機器を再び組み付けて車体に合体。よきよき♪ カプラーは天プラ側がTN、ユニット間がエンドウのドローバーです。今回は完全に肩の力が抜けているので通電カプラーによる引き通しはナシです。

10両、15両の長編成もいいですが、コンパクトな4両の103系も晩年らしくていいですね。

頂きものの天プラ103系のクハが余るので中間モハをスクラッチして五日市線にするプランがありました。結局PLUMの201系で「ホリ快あきがわ」を仕立ててしまったので、もう1ユニットを足して南武線の6連にしようと方針転換したのですが進まず、方針を再々転換して、八高・川越線電化当初に活躍した「103系3500番台」に仕立てることにしました。

電化時に投入された103系のメインは仙石線の72形アコモ改造車の下回りを103系化した「3000番台」が有名で5編成ありましたが、台枠が厚いとか、クーラーがインバータ式だったりとか、そしてなにより先頭車をクモハにしないといけないとか、とにかくプチ改造では済まないことだらけなので、のちに1編成だけ追加投入された「スの103系」ともいうべき3500番台でサクッとまとめることにしたものです。

天プラの市場在庫が払底しているのとお安く仕立てたいということで、モハユニットにはマイクロエースのプラキットを調達しました。アリイ時代のプラモデルを復刻したものですね。プラモとはいえ、そこそこのクオリティはあるので期待していたのですが・・・

ヲイ!なんじゃこりゃwww ねじれ具合がエグイですなぁ。。まあ下回りに縛り付けてしまえば無問題でしょう。。

クーラーはそこそこのディティールですが取付足カバーが前後対称なのが残念点。屋根と一体成型なのでこのままでいきましょう。

パンタまわりは相当手を入れないとダメそうです。まずパンタの取付穴と配置がキングサイズです。これはいったん埋めて開け直し必至ですね。

パンタ碍子台、組碍子、パンタビスを買ってきました。組碍子は1/80だとどのメーカーのものもオーバースケールなので1/87パーツにしました。それに合わせてビスもM1.0です。

ついでに配管もシンプルなモールドなのでやり直しですかね。

下回りは五日市線用に作ったものが流用できそうなので、プラ車体に合うように真鍮床板を削るため、いったん分解します。

前後を合計約1mm、左右を合計約0.5mm削ります。

台車と床下機器を再び組み付けて車体に合体。よきよき♪ カプラーは天プラ側がTN、ユニット間がエンドウのドローバーです。今回は完全に肩の力が抜けているので通電カプラーによる引き通しはナシです。

10両、15両の長編成もいいですが、コンパクトな4両の103系も晩年らしくていいですね。