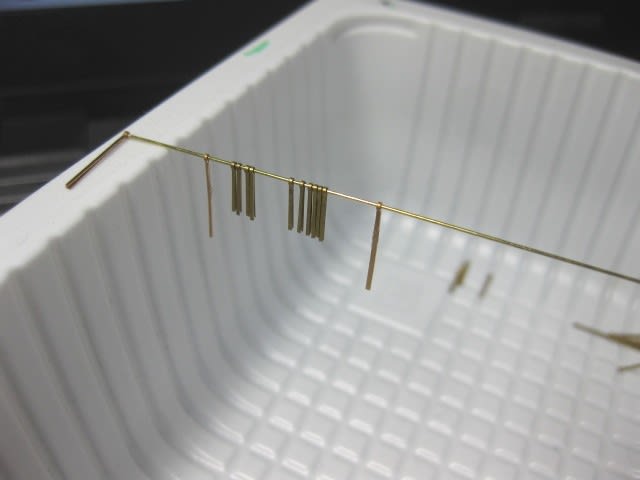

中間のサハ2500系2両の内貼りをすべて貼り込み、補強材を接着した状態がこちらです。

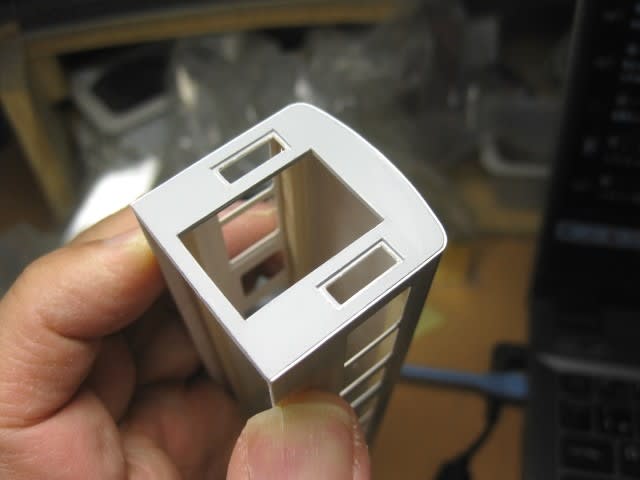

予め貼り合わせてあった妻板を当てがってうまく展開寸法が合っているか確認。今回は上すぼまりになることもなくピッタリ合いました。👏👏

そのままサハ2両を箱に組み立て。

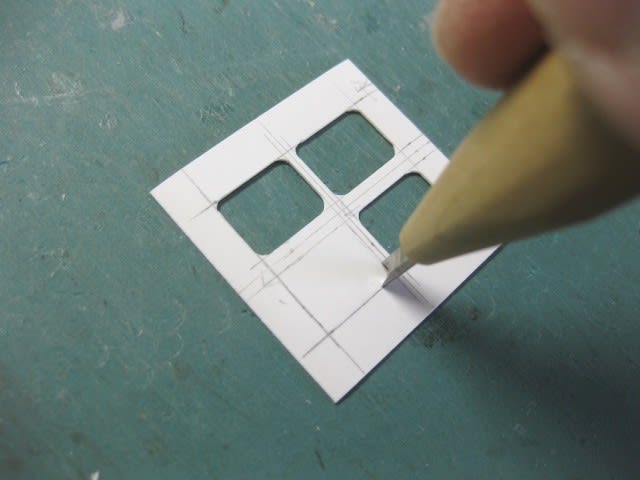

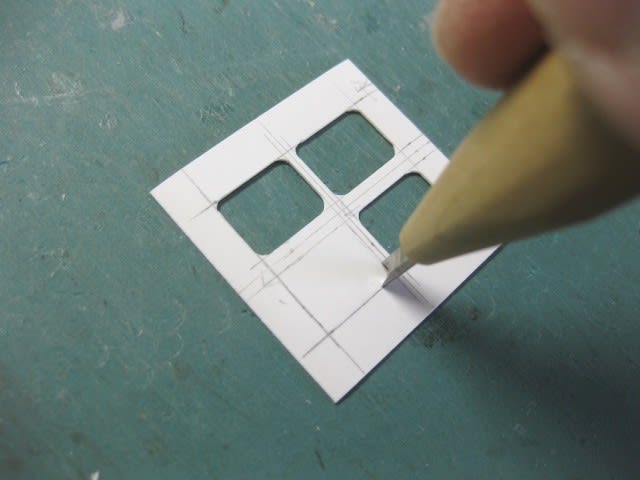

先頭デハのフロントウインドウがイメージと違っていたのをリベンジします。まずは天地寸法を約1mm拡大したもので窓抜き。この後、窓の内側に沿ってt0.25×w0.5プラ帯を貼ってHゴムに見立てます。後年は太いスチールの押さえ金になりましたが、登場時からしばらくは普通のHゴム支持だったようです。

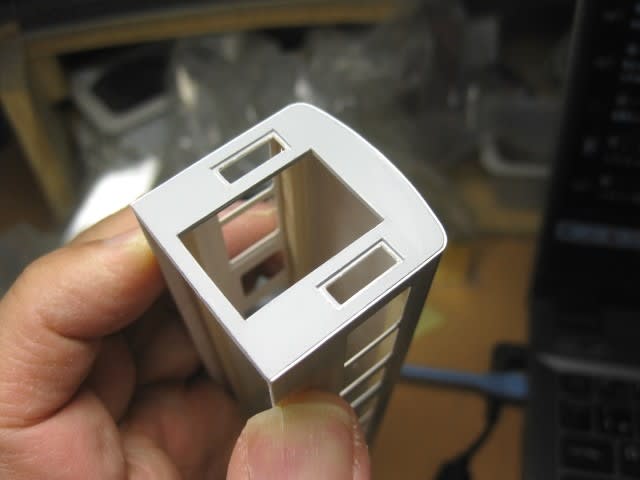

前面の下半分を先に車体に接着しますが、ここで寸法取りのミスが発覚。2mm弱全長が長くなり過ぎたので、いったん乗務員ドアの前でカットしてから接着し直しました。

湘南顔のお面が完成しました。

これで4両がとりあえず箱になったので、雨樋やランボードなどのディティールを追加したのち塗装に入りたいと思います。

予め貼り合わせてあった妻板を当てがってうまく展開寸法が合っているか確認。今回は上すぼまりになることもなくピッタリ合いました。👏👏

そのままサハ2両を箱に組み立て。

先頭デハのフロントウインドウがイメージと違っていたのをリベンジします。まずは天地寸法を約1mm拡大したもので窓抜き。この後、窓の内側に沿ってt0.25×w0.5プラ帯を貼ってHゴムに見立てます。後年は太いスチールの押さえ金になりましたが、登場時からしばらくは普通のHゴム支持だったようです。

前面の下半分を先に車体に接着しますが、ここで寸法取りのミスが発覚。2mm弱全長が長くなり過ぎたので、いったん乗務員ドアの前でカットしてから接着し直しました。

湘南顔のお面が完成しました。

これで4両がとりあえず箱になったので、雨樋やランボードなどのディティールを追加したのち塗装に入りたいと思います。